48 Klassen in Containern – Bochumer Schulpolitik an neuem Tiefpunkt

Nach der Fehlentscheidung zahlreiche Grundschulen zu schließen, hat es die Stadt versäumt rechtzeitig neue Klassenräume und Schulen zu bauen. So müssen viele Grundschulkinder jetzt in Containern unterrichtet werden, wobei selbst die an sechs Schulen fehlen. Wieder einmal zeigt sich das Desinteresse von Stadt und Stadtpolitik an Bildung und guten Schulen.

Wie viel Wert eine Stadt und die Stadtpolitik Bildung und Schulen beimessen, zeigt sich am Zustand und der Ausstattung der städtischen Schulen. Eine Stadt die Schulkinder in Containern unterbringt, weil sie es fahrlässig versäumt hat, entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen rechtzeitig die benötigten Klassenräume zu bauen, bringt deutlich zum Ausdruck, was von sie von Schulen und Bildung hält, nämlich wenig.

2012 – Der Auslöser des Problems: Schließung der Grundschulen

Das Problem von zu wenig Klassenräumen hat die Stadt selbst geschaffen. 2012 beschloss die Politik die Zahl der Grundschulen von 51 auf 43 zu reduzieren. Vorhersehbar falsche Annahmen über die Entwicklung der Schülerzahlen führten zu dieser folgenschweren Fehlentscheidung, Bei der Berechnung des Raumbedarfs war die Schulverwaltung im damaligen Schulentwicklungsplan von einer Schülerzahl von 28-30 Kindern für jede Klasse ausgegangen, obwohl vom Land längst eine Herabsetzung auf 22-23 Kinder pro Klasse beschlossen worden war (Das Märchen von Schulschließungen aufgrund abnehmender Schülerzahlen).

Obwohl sie es besser hätte wissen müssen, schloss die Bochumer Politik vier Grundschulen ganz, dazu drei Teilstandorte. Vier weitere Grundschulen wurden zu Teilstandorten anderer Schulen degradiert. In Summe fielen 76 Klassenräume für über 1.700 Schüler und Schülerinnen weg.

2018 – Die große Zahl fehlender Klassenräume wird erkannt

Im Verfahren zur Aufstellung des folgenden Schulentwicklungsplans bis zum Jahr 2018 stellt die Stadt wenig überraschend fest, dass die Zahl der benötigten Klassenräume in Folge der geschlossenen Schulen dramatisch zu niedrig lag. Auf einmal stellt man fest, dass in den nächsten 5 Jahren die Zahl der Grundschüler um 1.220 steigen würde und im Schuljahr 2022/23 in den städtischen Schulen insgesamt 12.025 Kinder unterrichtet werden müssten. Bei der angestrebten durchschnittlichen Klassengröße von 22,5 Schülern würden Räume für 534 Klassen benötigt. Übriggeblieben waren aber nur Räumlichkeiten für 447 Klassen (Entwicklungsplan für die Grundschulen ist unbrauchbar)

In der Stadt stellte also bereits 2018 fest, dass ein zusätzlicher Bedarf an Räumlichkeiten für 80 bis 90 Klassen bestehen würde. Wobei nur ein Teil des Bedarfs durch die Reaktivierung von Räumlichkeiten in bestehenden Grundschulen, besonders Teilstandorten befriedigt werden könne, Um die verbleibenden Räumlichkeiten bereitstellen zu können, müssten trotzdem vier bis fünf Grundschulen (= 48 bis 54 zusätzliche Klassenräume) neu gebaut werden oder die bestehenden Grundschulstandorte um entsprechend viele neue Klassenräume erweitert werden (Falsche Grundschulschließungen kosten die Stadt 50 Mio. Euro).

Der Neubau von zusätzlich vier 4-zügigen Grundschulen kostet bei derzeitigen Baukosten mindestens 90 Mio. Euro., denn die Kosten für den Ersatzneubau der Feldsieper Grundschule liegen aktuell bei 23 Mio. Euro (WAZ vom 06.09.21). Werden statt Schulneubau die bestehenden Schulen um neu zu bauende Klassenräume erweitert, wird das aufgrund der zusätzlichen Kosten für das Bauen im Bestand und der höheren Fixkosten aufgrund der höheren Zahl an Baustellen in Summe voraussichtlich nicht viel günstiger. Schon 2018 wurde also erkennbar, die politische Fehlentscheidung von 2012 würde für die Stadt ein sehr teures Nachspiel haben.

Bis 2023 – Die Schulverwaltung sitzt das Problem aus

Obwohl schon der Schulentwicklungsplan 2018 den umgehenden Neubau von mindestens 48 neuen Klassenräumen hätte zur Folge haben müssen, geschah in dieser Hinsicht in den folgenden 5 Jahren nichts. In der Stadt der gepflegten Langsamkeit blieb die Schulverwaltung untätig und hoffte, das Problem würde sich von selbst lösen.

Darüber hinaus weigerte sich die Politik von sich aus die erforderlichen Maßnahmen zu beschließen und das nötige Geld bereit zu stellen. Entsprechende Anträge von STATGESTALTERn, CDU und FFB um Planung und Bau der benötigten Grundschulen endlich auf den Weg zu bringen, lehnte die Rot-Grüne-Koalition zuletzt 2022 in den Beratungen für den Stadthaushalt 2023/24 ab (Anträge 3a, 3b und 15).

Gleichzeitig musste die Stadtverwaltung aufgrund der Prognosen zu den Schülerzahlen für den neuen Schulentwicklungsplan 2022 erkennen, dass sich das Raumproblem an den Schulen nicht in Luft auflösen würde. Gemäß letzter Prognose soll die Zahl der Schulkinder bis zum Schuljahr 2025/26 auf fast 12.500 steigen und auch 10 Jahre später (2035/36) noch bei 11.200 liegen.

Notlösung Container

Da die Schulverwaltung es jedoch über 5 Jahre verpasst hatte vorausschauend zu handeln und rechtzeitig für eine ausreichende Zahl neuer Klassenräume zu sorgen, blieb nur Zeit für eine eilig zusammengeschusterte Notlösung. Bis zum Schuljahr 2022/23 brachte man 20 Klassen in Containern unter, bis 2023/24 sollten weitere 24 folgen und dann noch zwei weitere bis zum Ende des gleichen Schuljahrs (WAZ vom 25.04.23).

Allerdings gelang auch dieser Plan nicht. Zu Beginn dieses Schuljahrs blieben an sechs Grundschulstandorten die geplanten Containeraufstellplätze auf den Schulhöfen leer. Die Stadt hatte eine rechtzeitige Bestellung versäumt (WDR vom 09.08.23). Mangels Klassenräumen müssen die Schulen jetzt improvisieren.

Schulverwaltung unfähig

Die Schulverwaltung erwies sich erneut als unfähig ihre Aufgaben zu erfüllen. Zuletzt hatte man bei der neuen OGS-Vergabe für die Grundschulen, die Schulkonferenzen übergangen (Schulkonferenzen von über 50 Schulen bei OGS-Vergabe übergangen) und schafft es auch 24 Jahre nach Beauftragung nicht die Bochumer Schulen mit zeigemäßen Radständern auszustatten (Radständer für Bochumer Schulen kaufen und aufstellen überfordert Schulverwaltung).

Nachdem Grüne und SPD das Problem selbst verursacht haben, indem sie zunächst die Grundschulen geschlossen und dann die rechtzeitige Errichtung der erforderlichen Klassenräume verhindert hatten, zeigten sie sich jetzt scheinheilig verärgert darüber, dass die Kinder in Containern untergebracht werden müssen, bzw. gar die Container dafür fehlen. Zudem werden fehlende Sanitäreinrichtungen an den Container bemängelt (WAZ vom 23.05.23).

Nur mit guten Schulen lassen sich Lehrkräfte und Familien für die Stadt gewinnen

Die grundsätzliche Einsicht, dass man nur mit gut ausgestatteten Schulen im besten baulichen Zustand Familien und Lehrkräfte für die Stadt gewinnen kann und nicht mit im Hauruck-Verfahren auf dem Schulhof aufgebauten Containerklassen (Lehrkräftemangel in Bochum hat auch lokalpolitische Gründe), scheint bei den Verantwortlichen indes weiterhin zu fehlen. Auch das gerade für eine gute Integration und geringe Arbeitslosigkeit optimal ausgestattete Schulen die Voraussetzung sind (Alarmierende Zahlen – Höchste Zeit sich ernsthaft um Integration zu bemühen), scheint in der Stadtpolitik bisher nicht angekommen zu sein.

So wird die schlechte Schulpolitik der letzten Jahrzehnte auch in der Bochumer Sozialstatistik bei den Schulempfehlungen sichtbar. Bis zum Schuljahr 2019/20 erreichte in fünf Stadtbezirken (Westenfeld, Hamme, Werne, Kruppwerke, Wattenscheid-Mitte) die Mehrheit der Bochumer Grundschüler und -schülerinnen im Durchschnitt keine uneingeschränkte Empfehlung für die Realschule. Zum Schuljahr 2021/22 hat sich die Zahl um einen weiteren Bezirk (Günnigfeld) erhöht (Interaktive Sozialbericht Bochum). Anstatt sich zu verbessern, verschlechtert sich die Lage an den Grundschulen.

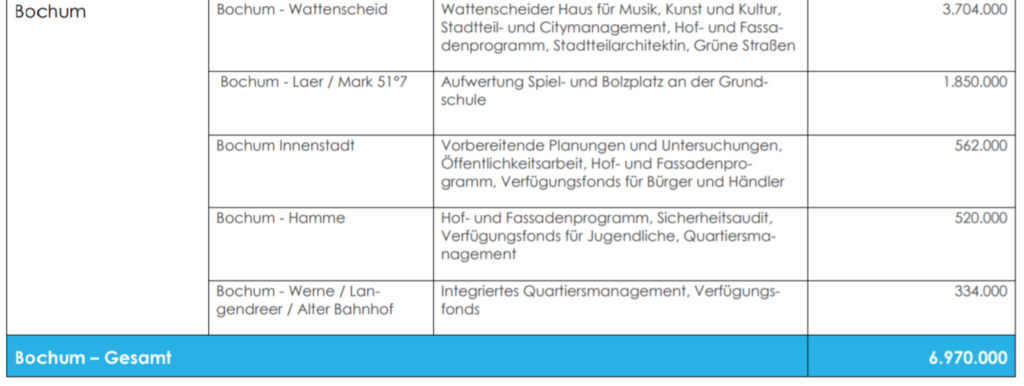

In Bochum ist die Stadtpolitik bisher nur bereit in Schulen zu investieren, wenn die Kosten dafür zu einem wesentlichen Teil von Land oder Bund übernommen werden.

Man gibt große Teile der Investitionen in Schulgebäude zudem für wenige Prestigeprojekte aus, die sich auch aufgrund von schlechtem Projektmanagement unfassbar verteuern. Allein das Schulzentrum Gehrte wird nach derzeitigem Stand um 69 Mio. Euro, teurer als ursprünglich geplant, das Projekt Gesamtschule Mitte/ Feldsieper Schule um 40,5 Mio. Euro (Kosten für Gesamtschule explodieren). Das Geld, das nur diesen beiden Bauprojekte zusätzlich kosten, hätte also locker ausgereicht, um die 48 zusätzlich erforderlichen Klassenräume an den Grundschulen im Zeitraum 2018-2023 zu errichten.

Zusammenfassung: 5 Ursachen für das Container-Desaster

Die Ursachen für das Container-Desaster lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Für Stadt und Stadtpolitik haben die Bedürfnisse von Schulkindern und Schulen keine Priorität.

2. Man ist nicht bereit, die nötigen Gelder für baulich gute und gut ausgestattete Schulen bereit zu stellen.

3. Vorhandene Gelder werden in außer Kostenkontrolle geratenen Bauprojekten verschwendet.

4. Die Stadt gefällt sich in gepflegter Langsamkeit. Man ist nicht bereit und in der Lage drängende Probleme wie die Unterbringung von Kindern in geeigneten Klassenräumen, rechtzeitig und vorausschauend zu organisieren.

5. Es fehlt die Bereitschaft, das Schulverwaltungsamt effizient zu organisieren, und Schulen und Bildung in den Mittelpunkt der Stadtpolitik zu stellen

Somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Schulverwaltung durch den nächsten Skandal auffällig wird.