Die acht großen Herausforderungen, denen sich Bochum stellen muss

Wie sich Bochum entwickelt, ob es bergauf oder bergab geht, hängt davon ab, wie gut Politik und Verwaltung arbeiten. Die Stadt steht vor acht Herausforderungen. Wie bekommt sie diese bewältigt? Wie weit ist sie dabei?

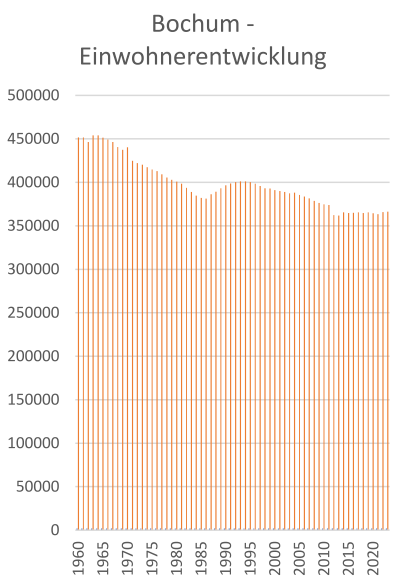

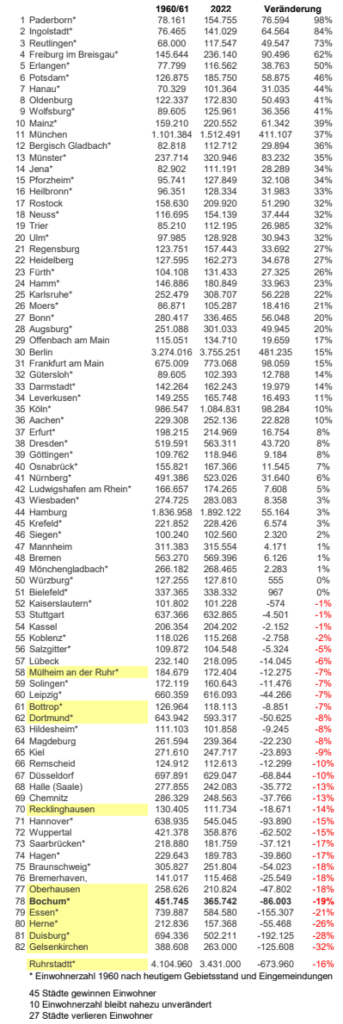

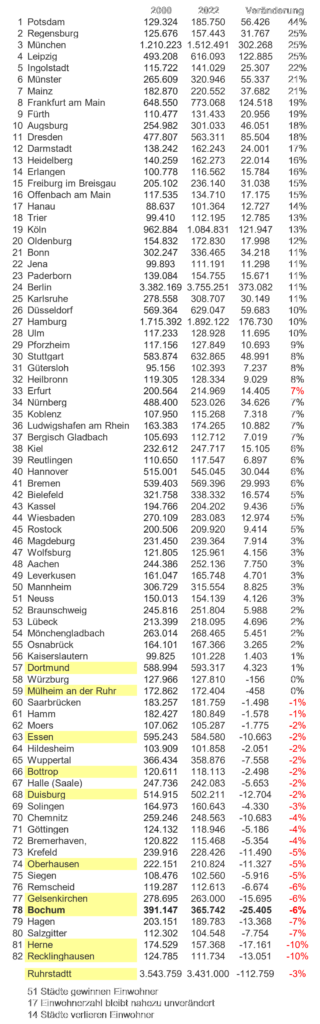

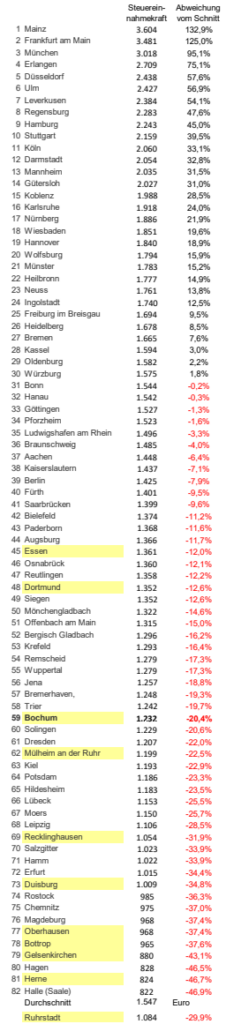

Seit 65 Jahren befinden sich Bochum und das Ruhrgebiet im Strukturwandel. Trotz einiger Fortschritte schrumpft die Stadt weiter (- 7.998 Menschen, Zensus 2011 bis 2022) und tut sich mit Unternehmensansiedlungen schwer. Die Großstädte des Ruhrgebiets (Ruhrstadt), können mit den prosperierenden Metropolen und Großstädten Deutschlands, Europas und der Welt weiterhin nicht mithalten.

Während fast alle europäischen Stadtagglomerationen den Wandel von Industriestädten zu erfolgreichen Dienstleistungs- und Wirtschaftsmetropolen vollzogen haben, kämpfen die 15 Städte der Ruhrstadt immer noch mit den Folgen der Deindustrialisierung und schaffen es nicht, sich zu einem pulsierenden urbanen Wirtschaftszentrum Europas zu entwickeln. Während Metropolen weltweit zu den Motoren der Weltwirtschaft geworden sind, bleibt die Ruhrstadt unterentwickelt und hängt weiter am Subventionstropf von Land und Bund.

Warum sind die Großstädte und Metropolen außerhalb des Ruhrgebiets weiter? Welchen großen Herausforderungen sehen sich Bochum und die Ruhrstadt gegenüber? Wo steht Bochum bei der Bewältigung? Was wurde in den letzten 5 Jahren geschafft und was ist noch zu tun?

Bochum steht wie alle 15 Stadtgemeinden der Ruhrstadt vor acht großen Herausforderungen:

Stadtfinanzen – Beseitigung der bedrohlichen finanziellen Schieflage der Stadt – Ziel mehr Investitionen und finanzielle Handlungsfreiheit

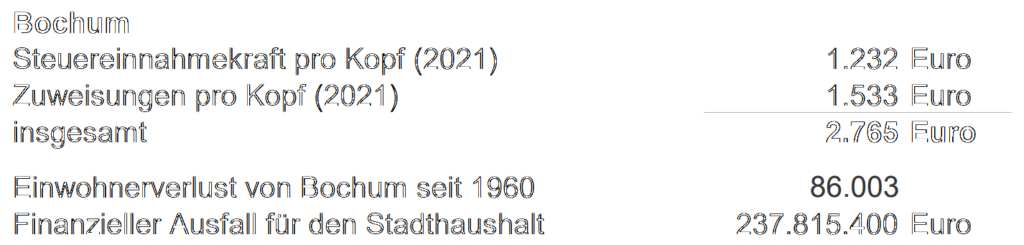

Aktuelle Situation: Im Haushalt 2025/26 gibt die Stadt 201 Mio. Euro insgesamt mehr aus als sie einnimmt. Die städtischen Schulden liegen bei 2 Mrd. Euro. Die Kämmerin rechnet 2029 mit 71 Mio. Euro Ausgaben allein für Schuldzinsen. Die städtischen Finanzrücklagen sind aufgebraucht.

Entwicklung: Die Kämmerin rechnet damit, dass auch in den nächsten Jahren der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann und das Defizit im Haushalt durch weitere Schulden gedeckt werden muss (Konzept zur Sanierung des Bochumer Stadthaushalts).

War die Haushaltslage 2020 schlecht, hat sie sich bis heute weiter verschlechtert, Bochum droht ein Haushaltsnotstand. Die Stadt hat keine finanziellen Spielräume mehr für Investitionen, die erforderlich sind, um eine moderne Stadtentwicklung voranzutreiben. Die Einnahmen reichen nicht, um die laufenden Ausgaben zu decken.

Lösungsansätze: Konzepte, wie der Haushaltsnotstand abgewendet werden soll, hat die Politik bisher keine vorgelegt.

Fazit und Ausblick: Die finanziellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Stadtentwicklung fehlen. Die Politik ignoriert das Problem. Lösungsansätze sind keine vorhanden. Die Lage wird sich weiter verschlechtern.

Infrastruktur – Herstellung einer metropolengerechten und in europäischen Großstädten üblichen Infrastruktur – Ziel: Eine Stadt, die Menschen und Unternehmen anzieht

Aktuelle Situation: Im Vergleich zu Großstädten und Metropolen europa- wie weltweit fehlt Bochum wie der Ruhrstadt eine metropolengerechte Infrastruktur. Diese ist nur beim Autoverkehr vorhanden. Werden in Metropolen 20% und mehr Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt, sind es in Bochum nur 13,3 %. Wird in Metropolen wie Paris, London, Tokio oder Shanghai, mehr Rad als Auto gefahren, dominiert in der Ruhrstadt weiterhin der Kfz-Verkehr alles.

Die Infrastruktur zeigt sich rückständig und unterentwickelt. Der Autoverkehr wirkt sich stark negativ auf die Lebensqualität aus.

Entwicklung: Maßnahmen, um die Situation zu ändern oder einen Plan wie man das erreichen will, was in Metropolen heutzutage üblich ist, gibt es nicht. Investieren prosperierende Großstädte in mehr Straßenbahnlinien und erheblich längere Züge (Renaissance der Straßenbahnen), um mehr Menschen zu transportieren, geht diese Entwicklung an Bochum völlig vorbei. Der ÖPNV verliert beständigbweiter Fahrgäste. Wurden 2014 noch 15,8 % der Wege in Bochum mit Bus und Bahn zurückgelegt, sind es heute nur noch 13,3 %.

Lösungsansätze: Projekte wie der RRX sind unambitioniert und bleiben, wenn sie nach Jahrzehnten endlich umgesetzt sind, weit hinter dem zurück, was anderswo lange Standard ist. Fahren zentrale Linien des ÖPNV weltweit im 5 Minuten-Takt, soll mit dem RRX nur ein 20-Minuten-Takt erreicht werden.

Fazit und Ausblick: Die Politik erkennt den dringenden Handlungsbedarf nicht. Während in den Großstädten und Metropolen der Welt massiv in Infrastruktur investiert wird, geschieht in Bochum und der Ruhrstadt wenig bis nichts. Der Rückstand zu dem, was üblich ist, wird also immer größer.

Stadtentwicklung – Wiederbelebung der Stadtteilzentren und Innenstädte – Ziel: Höhere Lebensqualität und Attraktivität

Aktuelle Situation: Viele Bochumer Stadtteilzentren sowie die beiden Innenstädte (Bochum und Wattenscheid) befinden sich in einem bedenklichen Zustand. Viele Stadtteilzentren weisen schwere Defizite bei der Stadtgestaltung auf, das Nahversorgungsangebot ist unzureichend, ein Supermarkt fehlt, die Aufenthaltsqualität ist gering.

Entwicklung: In wenigen Stadtvierteln z.B. Kortländer, Ehrenfeld ist ein leichter Aufwärtstrend zu spüren, die allermeisten entwickeln sich weiterhin negativ: Wattenscheid, Bochum-Innenstadt, Hofstede, Riemke, Gerthe, Hamme, Werne, Leithe, Kornharpen u.a..

Lösungsansätze: Lange redete die Politik sich die Lage in den Stadtteilen schön. Politische Fehlentscheidungen, wie der Ausbau der Herner Straße in Riemke oder die Auslagerung der Supermärkte in das Gewerbegebiet waren wesentliche Ursachen des Niedergangs der Stadtteilzentren. Nur in besonders schweren Fällen wurden oft nur mäßig erfolgreiche Integrierte Stadtentwicklungskonzepte (ISEK) auf den Weg gebracht.

Immerhin kam es 2024 zu der von den STADTGESTALTERn schon lange geforderten Bestandaufnahme über den Zustands der Bochumer Stadtteilzentren (Zentren neu denken). Erstmals wurde der massive und dringende Handlungsbedarf sichtbar.

Das ebenfalls von den STADTGESTALTERn geforderten Stadtteilentwicklungskonzepte (Stadtpolitische Herausforderungen in Bochum 2020 bis 2025), in denen die Maßnahmen festgelegt werden sollten, wie die aufgezeigten Mängel systematisch Stadtteil für Stadtteil behoben werden sollen, gibt es jedoch bis heute nicht.

Fazit und Ausblick: Es wird einiges getan, damit sich der Zustand der Stadtteilzentren verbessert. Doch es ist nicht genug. Der Niedergang der Stadtteilzentren schreitet vielerorts schneller voran, als mit Maßnahmen neue Strukturen geschaffen werden können. Zudem geht die Stadt nicht systematisch vor und treibt die Entwicklung der Stadtteile und Stadtteilzentren nicht auf Dauer und nachhaltig voran. Maßnahmen werden nach dem Gießkannenprinzip ausgeschüttet. Häufig verdampfen sie ohne große Wirkung wie Tropfen bei großer Hitze.

Klimakrise – Erreichung der Klimaneutralität – Ziel: Die Stadt für zukünftige Generationen lebenswert erhalten

Aktuelle Situation: Rund 2.000 kt CO2eq/a wurden in Bochum pro Jahr 2021 erzeugt. Daran hat sich in den letzten 4 Jahren aufgrund nur weniger substanzieller Aktivitäten in Sachen Klimaschutz kaum etwas geändert.

Entwicklung: Während im Bereich Wirtschaft, aufgrund des Rückgangs von Industrie eine Treibhausgasminderung zu verzeichnen ist, ist sie bei der Energieerzeugung minimal. Die Stadtwerke kaufen zwar vermehr grünen Strom ein oder labeln ihn mittels Greenwashing (Greenwashing Stadtwerke) um. Der Anteil an selbst aus erneuerbaren Quellen erzeugter Energie (Wärme und Strom) bleibt aber gering. Im Verkehrsbereich ist überhaupt keine Einsparung von Treibhausgasen zu verzeichnen (Klimaneutral 2035? Bochum kann das Ziel nicht erreichen). .

Lösungsansätze: Die Politik hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen, 2023 ein Nachhaltigkeitskonzept verabschiedet. Ziel ist, die Stadt soll 2035 klimaneutral sein. Die davon ausgehenden Maßnahmen sind nicht im Ansatz geeignet, die Treibhausgase im erforderlichen Maße zu senken. Sie dienen allein dem Zweck Aktivität vorzutäuschen (Stadt will mit „Stadtradeln“ und Foodsharing Klimaneutralität erreichen).

Fazit und Ausblick: Das Ziel bis 2035 Klimaneutralität zu sein, ist nicht mehr erreichbar (Bochum: Vor 11 Jahren bei der Energiewende weiter als heute). Der Politische Wille, das Ziel zu erreichen und die dafür notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen, ist nicht vorhanden (Klimaneutral 2035? Bochum kann das Ziel nicht erreichen). Was an Maßnahmen dazu notwendig gewesen wäre, wurde weder beschlossen noch umgesetzt.

Bildung/ Schulen – Schaffung einer zukunftsfähigen Schul- und Bildungslandschaft – Ziel: Mehr Zukunftsperspektiven und weniger Armut

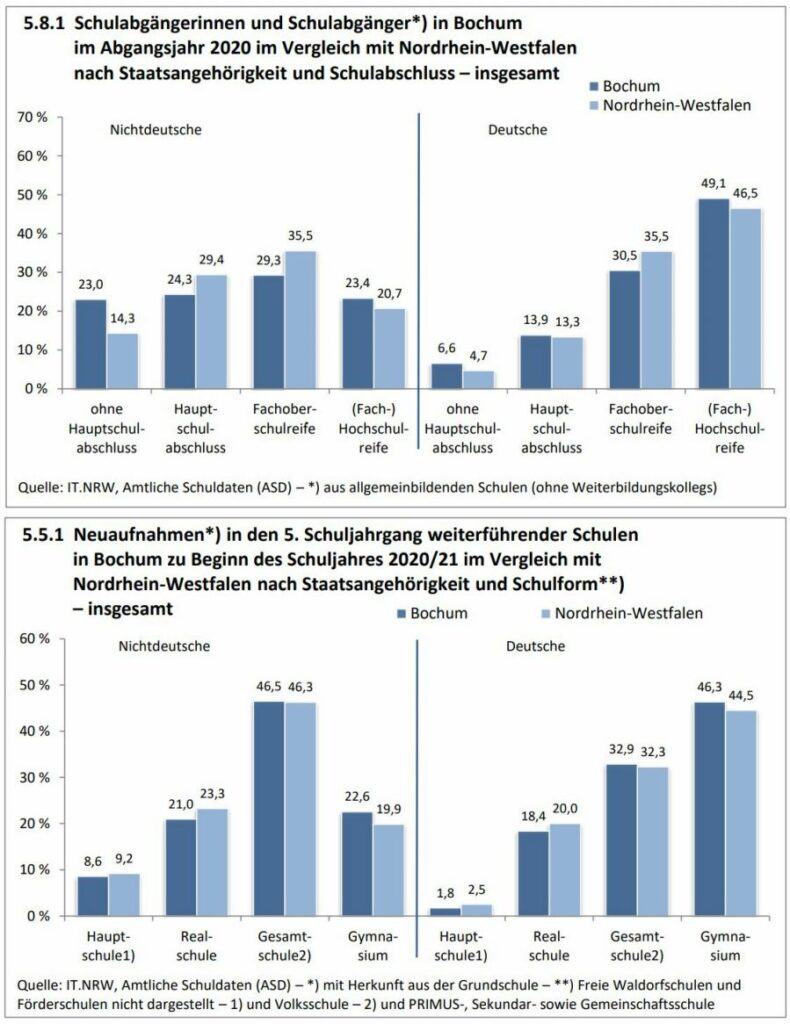

Aktuelle Situation: In 6 von 30 Ortsteilen erhalten mehr als 50% der Grundschüler nur eine Hauptschul- oder eine eingeschränkte Realschulempfehlung. Immer noch gibt es in Bochum zwei Hauptschulen, obwohl klar ist, dass ein Hauptschulabschluss heute kaum mehr ausreicht, um einen Beruf zu erlangen, mit dem sich ein ausreichendes Einkommen erzielen lässt.

Immer noch weisen viele Schulen einen massiven Sanierungsstau auf und sind unzureichend ausgebaut. Provisorisch versucht die Stadt die Probleme mit Containern zu lösen (48 Klassen in Containern – Bochumer Schulpolitik an neuem Tiefpunkt)

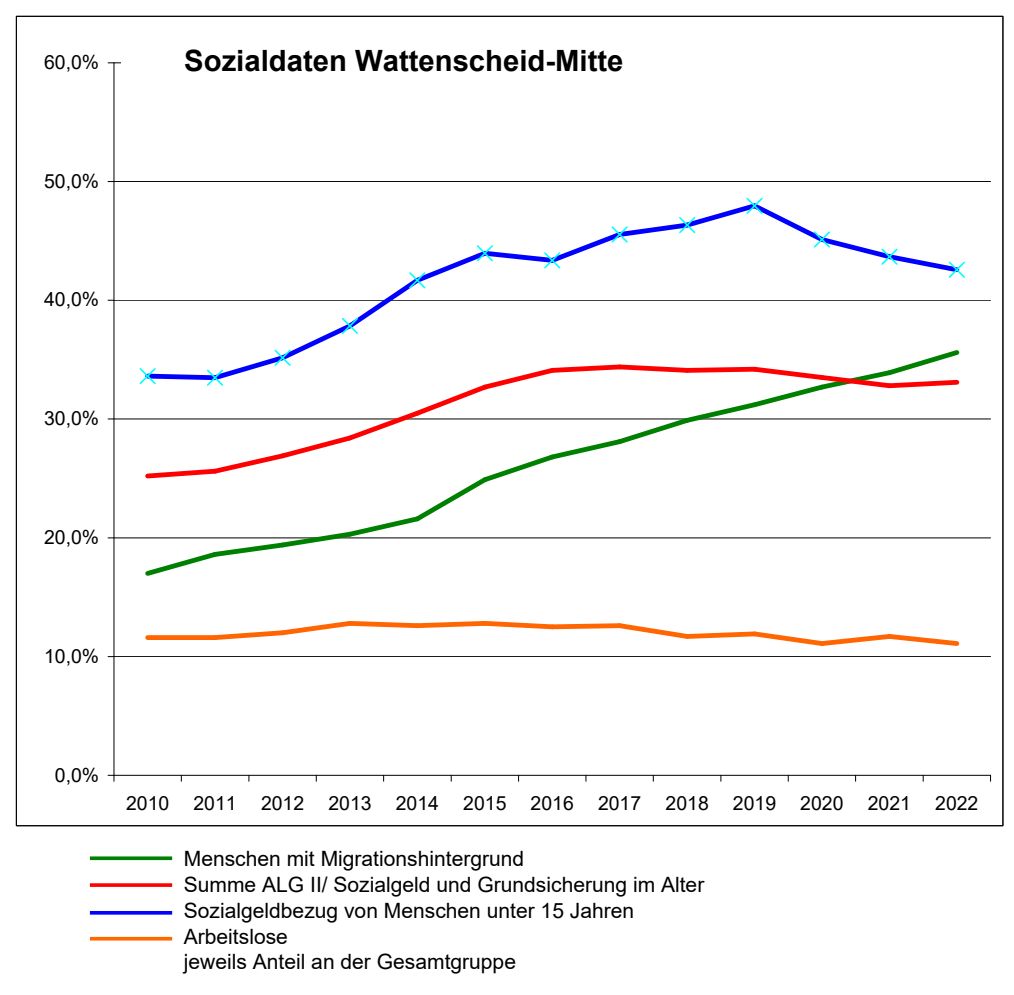

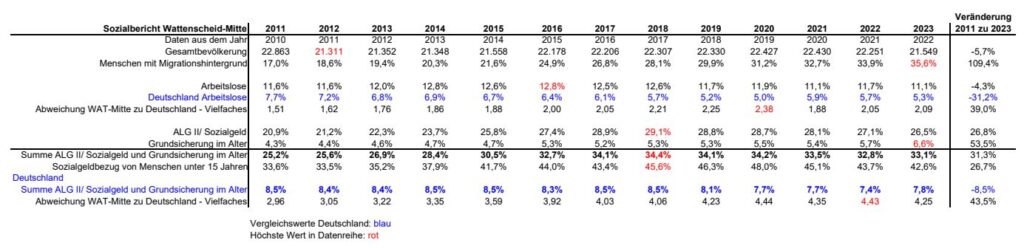

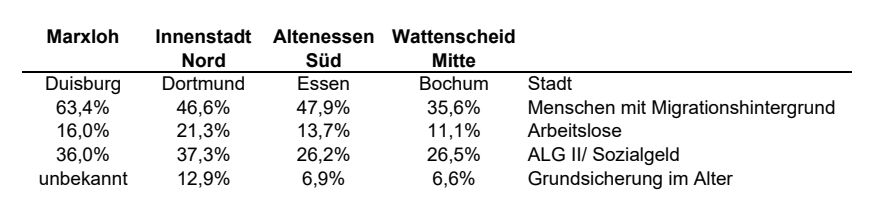

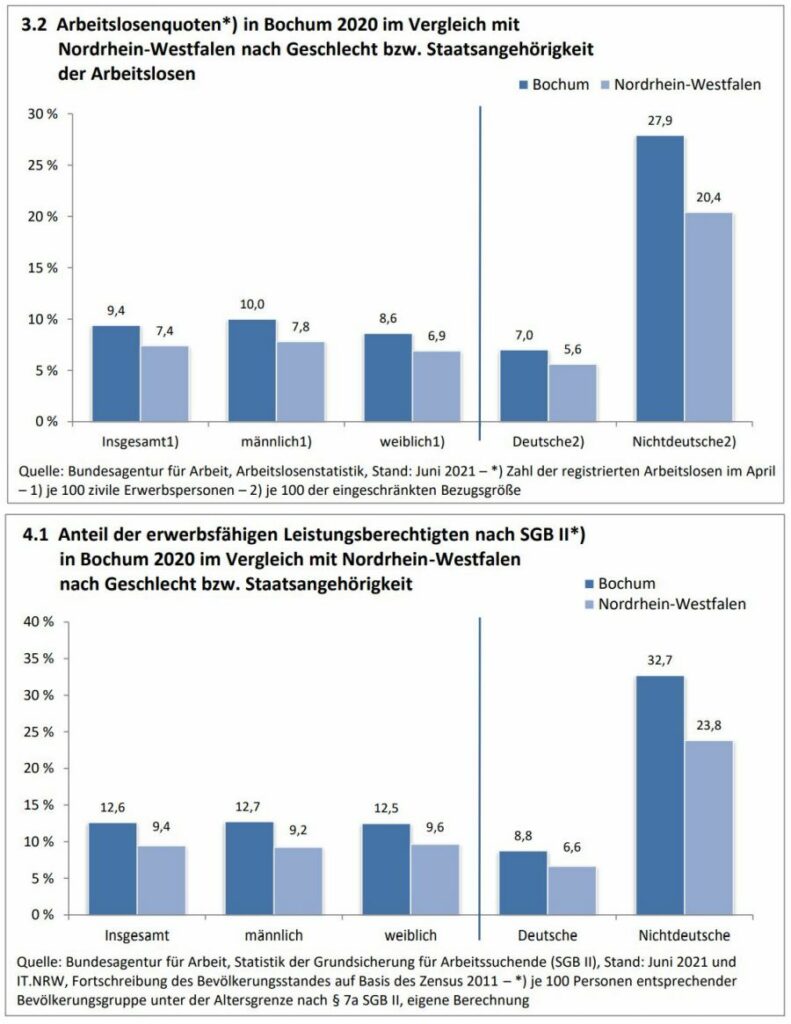

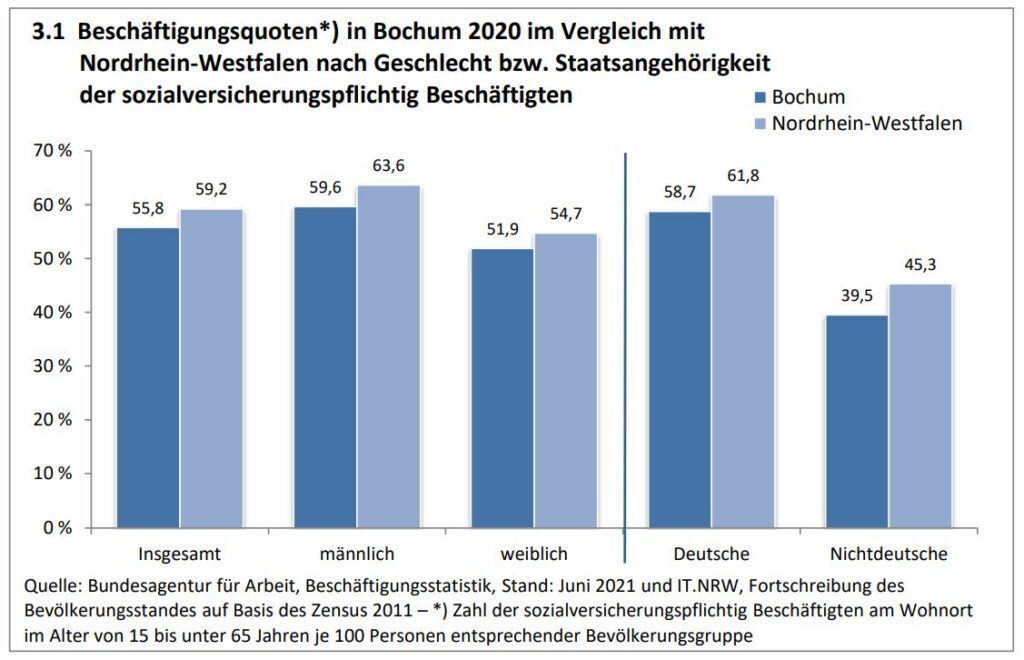

Entwicklung: Die Arbeitslosen- und Unterbeschäftigtenquote sowie die Zahl von jenen, die auf Transferleistungen (Bürgergeld, Grundsicherung, Wohngeld u.a.) angewiesen sind, nehmen in Bochum wieder zu. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen verharrt auf hohem Niveau. Während Menschen mit guten und hohen beruflichen Qualifikationen gesucht werden, finden die ohne Schul- oder Berufsabschluss kaum mehr einen Job. Die Schul- und Bildungslandschaft in Bochum ist zu oft nicht in der Lage, den Schülern und Schülerinnen die Qualifikationen zu vermitteln, die nachgefragt werden.

Zwar werden Schulen, saniert, neugebaut und deren Ausstattung verbessert. Doch das Tempo, in dem das geschieht, ist viel zu langsam. Der Zustand, den die Schulen haben sollten, um stadtweit qualitativ hochwertigen Unterricht bieten zu können, wird in den nächsten Jahrzehnten nie erreicht.

Insgesamt betrachtet verbessert sich die Lage nicht, sie verschlechtert sich eher. Der Anteil am Haushalt, den die Stadt an finanziellen Mitteln, für Transfer- und Sozialleistungen aufwenden muss, nimmt immer weiter zu.

Lösungsansätze: Die Schulentwicklungsplanung geht in Bochum regelmäßig am Bedarf vorbei und erweist sich durchgehend als untauglich (Schulentwicklungspläne erweisen sich immer wieder als unbrauchbar). Die Folge ist eine chaotische, ständig wechselnde Planung, die durch untaugliche Provisorien und die ständige Revision von Fehlentscheidungen geprägt ist.

Fazit und Ausblick: Die Politik ist weiterhin nicht bereit, die erforderlichen Mittel bereit zu stellen, um alle Schulen in einen guten baulichen Zustand zu versetzen und diese erstklassig auszustatten. Das Ziel, eine Schullandschaft zu schaffen, die sich an den Bedürfnissen von Schülern und Schülerinnen, sowie an den nachgefragten Qualifikationen orientiert, wird nicht verfolgt. Alles daran zu setzen, dass alle Schüler und Schülerinnen in Bochum mindestens einen Realschulabschluss erlangen, ist nicht das Ziel.

Politik – Neuorientierung beim Politikstil – Ziel: Mehr bürgerlicher Beteiligung und als Mitbestimmung.

Aktuelle Situation: In Bochum bestimmt die Verwaltung die Politik und nicht die Politik, was die Verwaltung zu tun hat. Die Verwaltung schlägt vor, was zu tun ist, die Mehrheitskoalition nickt die Dinge ab, wenn die Verwaltung das erwartet. Einen eigenen Gestaltungswillen besitzt die Politik nicht. Man erarbeitet selbst so gut wie keine eigenen Vorschläge und Konzepte.

Auch Bürgerbeteiligung wird eher als lästig und nicht als bereichernd empfunden. Sie wird im Wesentlichen alibimäßig betrieben.

Entwicklung: Die Menschen fühlen sich zunehmend abgehängt von Politik und Verwaltung. Politik wird als selbstherrlich wahrgenommen. Mit den Menschen zu diskutieren und sie zu überzeugen, wird abgelehnt. Nur zu Wahlen wendet man sich an die Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Das wiederum führt zu Politikverdrossenheit. In der Folge nimmt insbesondere in Stadtvierteln, die sich negativ entwickeln, die Zahl von jenen zu, die populistische bis extremistische Parteien wählen.

Die Menschen entfernen sich von der Politik. An Politik, die man nicht selbst mitgestalten kann und in die man nicht eingebunden wird, besteht wenig Interesse. Der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet. Politik wird konsumiert. Die Politik versteht es nicht die Menschen von ihren Ideen zu überzeugen, bzw. ist nicht gewillt solche zu entwickeln.

Lösungsansätze: In der Vergangenheit wurden diverse Möglichkeiten nach mehr Bürgerbeteiligung diskutiert, doch wesentliche Verbesserungen gab es keine. So gibt es zwar mittlerweile ein digitales Mitbestimmungsportal (Bochum Mitgestalten), doch schaut man sich an, was die Menschen dort mitgestalten dürfen, zeigt sich wirklich relevante Bürgerbeteiligungen findet über das Portal nicht.

Auch einen institutionalisierten Bürgerbeteiligungsprozess bei allen relevanten größeren (Bau-)Vorhaben der Stadt gibt es bis heute nicht. Die Verwaltung bestimmt im Wesentlichen allein, ob, wann und inwieweit Beteiligungen stattfinden.

Den Menschen, wie von den STADTGESTALTERn vorgeschlagen, an vier Terminen pro Jahr die Gelegenheit zu geben über Angelegenheiten ihrer Stadt oder Gemeinde abzustimmen, lehnt die Mehrheit der Politik in Bochum bisher ab (Bürger*innen vier Mal im Jahr über Stadtthemen entscheiden lassen).

Fazit und Ausblick: Da keine politische Bereitschaft erkennbar ist, die Einbindung der Menschen in die politischen Prozesse substanziell zu verbessern, werden sich Politik und Menschen weiter entfremden. Die Politikverdrossenheit wird zunehmen.

Ruhrstadt – Transformation der Metropole Ruhr – Ziel: Die weltweit sichtbare Ruhrstadt.

Aktuelle Situation: Die viertgrößte Metropole Europas, die Ruhrstadt, ist nicht sichtbar. Die Zusammenarbeit der 15 Städte, aus denen die Ruhrstadt besteht, liegt weit unter den Möglichkeiten. Ökonomische Synergieeffekte bleiben weitgehend unerschlossen. Jede Stadt ist gefangen in ihrem Kirchturmdenken. Ein Denken in Metropolstrukturen und auf der Ebene einer Metropole findet nicht statt. Der Horizont der Stadtpolitik endet an der Stadtgrenze.

Entwicklung: Die Entwicklung zur Ruhrstadt stagniert. Die Städte erwarten, dass das Land ihnen vorgibt, wie eine Ruhrstadt zu bilden ist. Eigenständiges Handeln, um aus eigenem Antrieb eine Ruhrstadt zu schaffen, überfordert die kommunalpolitischen Akteure.

Die Wirtschaftskraft, die Metropolen heutzutage weltweit als Motor der Wirtschaft entfalten und deren Möglichkeiten sind in der Politik des Ruhrgebiets weitgehend unbekannt und werden nicht diskutiert.

Lösungsansätze: Schon zaghafte Bemühungen wie BOGESTRA und Ruhrbahn zu verschmelzen, scheitern am kleinkarierten Denken in Politik, Gewerkschaften und Verwaltungen.

Zu einer kommunalen Zusammenarbeit kommt es, wenn überhaupt, selten und dann nur auf Nebenschauplätzen. Beispiele sind die gemeinsame Leistellentechnik der Feuerwehren Herne und Bochum oder die Übernahme von Personaldienstleistungen von Bochum für andere Städte.

Eine systematische Suche nach Feldern, auf denen die Städte der Ruhrstadt sinnvoll zusammenarbeiten können, findet nicht statt, denn sie ist nicht gewollt.

Fazit und Ausblick: Die Ruhrstadt wird auf absehbare Zeit kein Akteur auf der Bühne der Metropolen sein. Die Ruhr-Metropole werden viele Unternehmen, die weltweit agieren, weiterhin nicht wahrnehmen. Die Skalenfeffekte gemeinsamer Organisationsstrukturen werden die Städte nicht realisieren können. Eine metropolengerechte Infrastruktur ist nicht in Sicht.

Die Städte der Ruhrstadt werden auch in Zukunft wirtschaftlich nicht mithalten und mit den anderen Großstädten und Metropolen konkurrieren können. Der Rückstand wird immer größer. Die Politik verbaut den Menschen eine positive wirtschaftliche Zukunft.

Verwaltung – Reform der Verwaltung – Ziel: Mehr Kundenfreundlichkeit und Effizienz bei den Abläufen

Aktuelle Situation: Die Zahl der Stellen in der Bochumer Verwaltung ist seit 2015 um 40 % angewachsen die städtischen Personalkosten um 60 % gestiegen. Der maßlose Personalzuwachs sprengt den Stadthaushalt und ist Hauptgrund dafür, dass die Stadt 2025/26 201 Mio. mehr ausgibt als sie einnimmt (180 Mio. Defizit – Haushaltsnotlage 2.0 – Die Ursachen).

Entwicklung: Die Stadt stellt ungebremst immer mehr Personal ein. Eine Überprüfung der Verwaltungsabläufe auf Effizienz und Kundenfreundlichkeit findet nicht statt. Die Stadt wird nach den Bedürfnissen der Beschäftigten ausgerichtet. Die Menschen, die in der Stadt leben, zählen dagegen wenig. Das zeigt sich besonders deutlich bei der Baustellenorganisation (Baustellenorganisation: Stadt verhält sich provokant wie respektlos).

Lösungsansätze: Die Verwaltung bestimmt die Politik. Die Mehrheitskoalition vertritt die Beschäftigten der Verwaltung, die Belange der Bürger und Bürgerinnen sind nachrangig. Man ist also nicht gewillt den Personalzuwachs zu begrenzen und daran interessiert die Abläufe zu verbessern und damit die Kosten zu senken wie die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen. Ernsthafte Bemühungen in diese Richtung gibt es keine.

Auch eine Orientierung an anderen Städten, in Bereichen, wo diese vorbildlich handeln, wie von den STADTGESTALTERn vorgeschlagen (Benchmarking – Wie die Bochumer Verwaltung zum Vorbild für ganz Deutschland werden kann) gibt es nicht.

Fazit und Ausblick: Die Politik lässt den Dingen ihren Lauf, sie ignoriert das Problem. Die Personalkosten werden also weiter ungebremst zunehmen, ebenso wie die Zahl der Stellen.

Auch eine systematische Untersuchung der Verwaltungsabläufe, um diese schneller, effizienter und kundenfreundlicher zu organisieren, wird es nicht geben. Die Verwaltung hat kein Interesse daran, die Politik tut wiederum das, was die Verwaltung ihr vorgibt.

Zusammenfassung

In der Gesamtschau ist festzustellen, bei allen acht Bereichen reichen die bisherigen Anstrengungen der Stadt bei weitem nicht, diese zu bewältigen. Es wurde weder in den letzten Jahrzehnten genug getan, die Aufgaben abzuarbeiten, noch ist der Wille vorhanden, zukünftig ausreichend zu tun, die Schwierigkeiten zu überwinden.

Teilweise fehlt es bereits am Problembewusstsein. Die Herausforderung wird als solche gar nicht erkannt oder gesehen (Ruhrstadt). Oft wird zwar etwas getan, aber nicht genug. Es herrscht die Ansicht, dass man überhaupt etwas tut, reiche bereits aus. Es fehlt das Verständnis, dass man so viel tun muss, dass eine Herausforderung auch sicher bewältigt wird und man im Wettbewerb mit anderen Großstädten mindestens zu einem Status kommen muss, der allgemein üblich ist.

Die großen Herausforderungen, vor denen die Stadt steht, werden gar nicht gesehen. Man meint Stadtpolitik bestehe allein darin, irgendwas für die Stadt und die Bürger und Bürgerinnen zu tun, beispielsweise diverse Vereine mit seiner Anwesenheit auf dem Sommerfest zu unterstützen, 350 Euro an das Tierheim zu spenden, ein Tagespraktikum beim USB zu machen, mit Senioren Kaffee zu trinken oder dem Sportverein zu einem neuen Kunstrasenplatz zu gratulieren. Natürlich ist es wichtig, ein offenes Ohr für die Menschen zu haben, doch über die Zukunft der Stadt wird woanders entschieden. Die Bürger und Bürgerinnen erwarten zu Recht, dass die Politik dafür sorgt, dass die Stadt endlich den Strukturwandel hinbekommt und die drängenden Herausforderungen bewältigt. Da liegen die Hauptaufgaben der Stadtpolitik. Hier warten die Menschen auf Antworten. Bisher vergeblich.