Führungswechsel – Werden die Stadtwerke die Energiewende jetzt ernsthaft vorantreiben?

Stadtwerke-Chef und Trianel-Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Spohn geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Zum Abschied gibt er der WAZ ein Interview, in dem sich zeigt, wie sehr er noch immer im fossilen Denken vergangener Zeiten gefangen ist. Und warum die Stadtwerke hunderte Mio. mit Kohle verbrannt und nicht in erneuerbare Energie investiert haben. Wird sich das mit der neuen Geschäftsführerin ändern?

2005 wird der ehemalige VEW bzw. RWE-Mann Spohn technischer Geschäftsführer der Stadtwerke. Zunächst an der Seite von Bernd Wilmert (SPD). Nach dessen Abtritt wird er selbst Sprecher der Geschäftsführung, an seine Seite rückt als kaufmännischer Geschäftsführer Frank Thiel.

Die Ära Spohn prägen misslungene Finanzabenteuer

Die Ära Spohn prägen besonders die misslungenen Kohle-Finanzabenteuer der Stadtwerke: Der Fehlkauf des Kohlekonzerns STEAG und die Fehlinvestitionen in die Kohlekraftwerke Hamm-Uentrop und Lünen (Kraftwerk Lünen könnte 50-70 Mio. Verlust bringen). Auch derhalbherzige Versuche mit dem Zukauf von Wind- und Solarparks, den Anschein zu erwecken, man setze verstärkt auf erneuerbare Energien, begann vor der Küste Borkums mit einem Finanzdebakel (Ein Darlehen für 18,5% – Bochumer Fehlinvestitionen in Kohle und Wind).

Immerhin versuchte Spohn in den letzten Jahren seiner Amtszeit den STEAG-Konzern wieder loszuwerden. Der Verkauf wird hoffentlich in Kürze endgültig abgeschlossen. Für die Stadtwerke wurde dabei die durch den Ukraine–Krieg verursachte Energiekrise zum unerwarteten Glücksfall. Auf Kosten der Energieverbraucher*innen konnte die STEAG mit ihren überholten fossilen Kohlekraftwerken als Krisengewinner 2022 gute Gewinne verbuchen. So werden die Stadtwerke beim Verkauf der STEAG voraussichtlich sogar noch einen Verkaufserlös in beträchtlicher Höhe erzielen. Mit mehr Glück als Verstand sind die Stadtwerke dem drohenden Finanzdesaster gerade noch entgangen.

Das fossile Denken des Dietmar Spohn

Angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse in Sachen Klimawandel und der weltweiten Klimapolitik seit Ende der 90er-Jahre erscheinen die Kohleinvestition der Bochumer Stadtwerke völlig absurd. 1997 beschließt im Kyoto-Protokoll die Staatengemeinschaft erstmals eine völkerrechtlich verbindliche Grenze für den Ausstoß von Treibhausgasen, Die Bundesregierung unter Kanzler Schröder bringt 1998 bis 2005 den Beginn der Energiewende auf den Weg. 2015 wird im Pariser-Abkommen das 1,5-Grad-Ziel vereinbart, die Klimaschutzkonzepte der Stadt von 2009 und 2014 sehen eine deutliche Reduzierung der Treibhausgase vor. Spätestens seit Ender der 90er-Jahre war also das Ende der Kohleverstromung absehbar und hätte der schrittweise Ausstieg aus der Kohle auch von den Stadtwerken eingeplant und vorangetrieben werden müssen, stattdessen gaben die Stadtwerke hunderte Millionen für neue Kohlekraftwerke und die Fortsetzung der Kohleverstromung aus.

Es stellt sich die Frage, wie konnte es zu den genannten Fehlentscheidungen kommen? War Spohn als maßgeblichem Entscheider bei den Stadtwerken wie der Trianel die bevorstehende Entwicklung der Energiewirtschaft nicht bewusst? Waren die wissenschaftlichen Erkenntnisse und politischen Entscheidungen der Weltgemeinschaft zum Klimawandel für ihn kein Entscheidungskriterium?

Spohn: Die Politik ist schuld

Spohn sieht die Verantwortung nicht bei sich, im WAZ-Interview (WAZ vom 13.12.23) erklärt er: “Vor nicht allzu langer Zeit sind wir noch ermutigt worden, in Kohlekraftwerke zu investieren.” Welche Ermutigungen, von wem er meint, führt er leider nicht aus. Die Schuld für die anachronistische Kohlepolitik der Stadtwerke schiebt er auf die Politik.

Es war allerdings nicht die Idee der Politik in Kohlekraftwerke oder die STEAG zu investieren, sondern die von Bernd Willmert und seinem Co-Geschäftsführer Spohn. Man dachte, mit den Investitionen schnelles Geld machen zu können. Klimaschutz und Energiesicherheit spielten dabei keine Rolle. Die “Energieszene”, der sich Spohn gemäß Interview zugehörig fühlt, hielt trotz aller politischen Entscheidung zum Klimaschutz unbeirrt an der Verbrennung fossiler Energieträger als lukratives Geschäftsmodell fest. Nach fossiler Denkweise war keine Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger möglich. Überall versuchte man die Energiewende aufzuhalten und wirkte ihr mit aller Macht entgegen.

Die von Spohn im Interview herbei geredeten Kurswechsel in der Energiepolitik gab es so nicht. Der Atomausstieg bis 2019 wurde bereits im Jahr 2002 beschossen. Die Verlängerung der Laufzeiten um weitere 17 Jahre 2010 und deren Rücknahme ein Jahr später, änderten daran nichts. Dass mit der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels, ein Kohleausstieg bis 2030, spätestens 2040 verbunden sein würde, war mathematisch ausrechenbar und jedem bewusst, außer man wollte es nicht wahrhaben.

Die Ziele und was der Weg dahin bedeuten würde, waren immer klar. Allerdings haben die Stadtwerke, Wilmert, Spohn und Co., nie ernsthaft an deren Erreichung gearbeitet, sondern im Gegenteil alles dafür getan, die Energiewende auszubremsen und am fossilen Zeitalter so lange wie möglich festzuhalten.

Dass die Energiewende in Bochum immer noch am Anfang steht, liegt allein an der Geschäftsführung der Stadtwerke-Chefs sowie des politischen Aufsichtsrats, der mehrheitlich jederzeit willig abnickte, was die Geschäftsführung an fossilen Investitionen vorschlug. Mit wenigen Ausnahmen war und ist man der Aufgabe im Aufsichtsrat der Stadtwerkegesellschaften nicht gewachsen. Den meisten Mitglieder*innen fehlt jedes Grundverständnis von Energiepolitik und der entsprechenden volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. In bespielloser Naivität war und ist man der Meinung die Geschäftsführung wüsste schon, was sie tut. Das von Spohn im Interview beklagte “Hin und Her der Politik”, das es der Geschäftsführung der Stadtwerke schwer gemacht habe, gab es nicht, schon gar nicht in der Lokalpolitik. Vielmehr traf die Geschäftsführung, weil man die absehbare Entwicklung der Energiewirtschaft nicht wahrhaben wollte, eine Fehlentscheidung nach der anderen.

Auch 2023 noch vertritt Spohn die Interessen der Fossil-Lobby

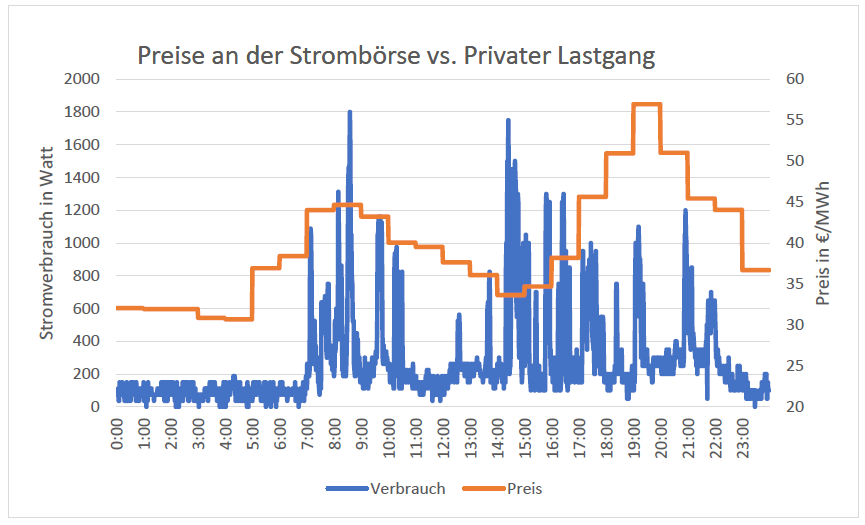

Vorausschauendes, weitsichtiges Handeln, war nie Spohns Sache. Es ging immer nur um kurzfristige Renditen und das Abgreifen von Subventionen wie Fördergeldern. Dass Spohn auch 2023 immer noch in seinen fossilen Denkmustern gefangen ist, zeigt sich an der Aussage “Wenn nicht wirklich schnell der Bau neuer Gaskraftwerke auf den Weg gebracht wird, ist der politisch gewünschte Kohleausstieg im Jahr 2030 nicht zu schaffen.” Alternative Lösungen wie das Vorhalten von grundlastfähigen Kraftwerken, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden (z.B. Biomassekraftwerke, Geothermiekraftwerke, Wasserkraftwerke und Solarthermiekraftwerke mit Wärmespeicher); der Ausbau von Stromspeichern sowie der Stromnetze zur weiträumigen Vernetzung von Regionen mit unterschiedlichen Wetterbedingungen, die Sektorenkopplung, der Einsatz von Energiespeichern sowie die Flexibilisierung von Verbrauchern, beispielsweise mit Smart Grids, kommen in der fossilen Welt des Dietmar Spohn nicht vor. Obwohl noch gar nicht klar ist, welche Kraftwerkskapazitäten für Dunkelflauten überhaupt erforderlich sind, wenn zeitweise kein Wind weht und keine Sonne scheint, sieht Spohn nur die schnelle fossile Lösung, die natürlich von der Politik großzügig subventioniert werden soll.

Wohl nicht ganz zufällig, übt die Kraftwerkssparte der RWE, RWE Generation, bei der Spohn auch zukünftig im Aufsichtsrat sitzen wird, gerade erheblichen Subventionsdruck auf den Bund für die Errichtung zumindest auf dem Papier wasserstofffähiger Gaskraftwerke an ihren Standorten aus. (Energie und Management von 28.07.23). Der Vorgang zeigt, Spohn stand und steht ganz fest auf der Seite der fossilen Energielobby.

Versäumte Transformation wird schweres Erbe sein

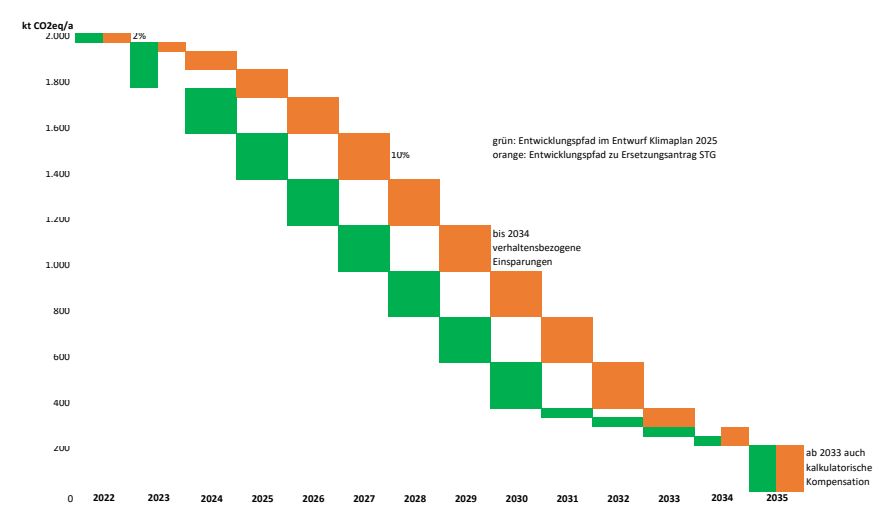

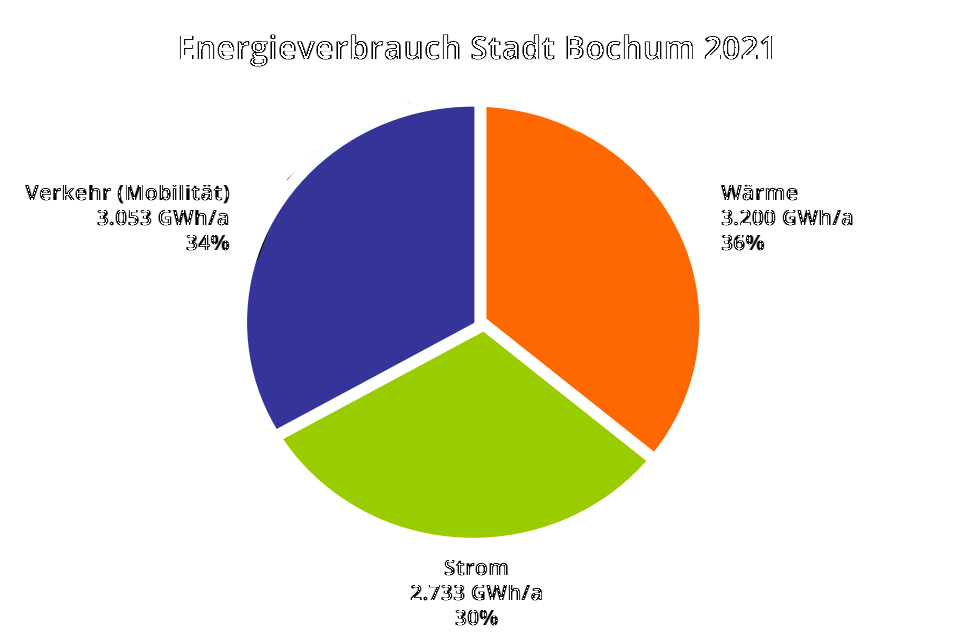

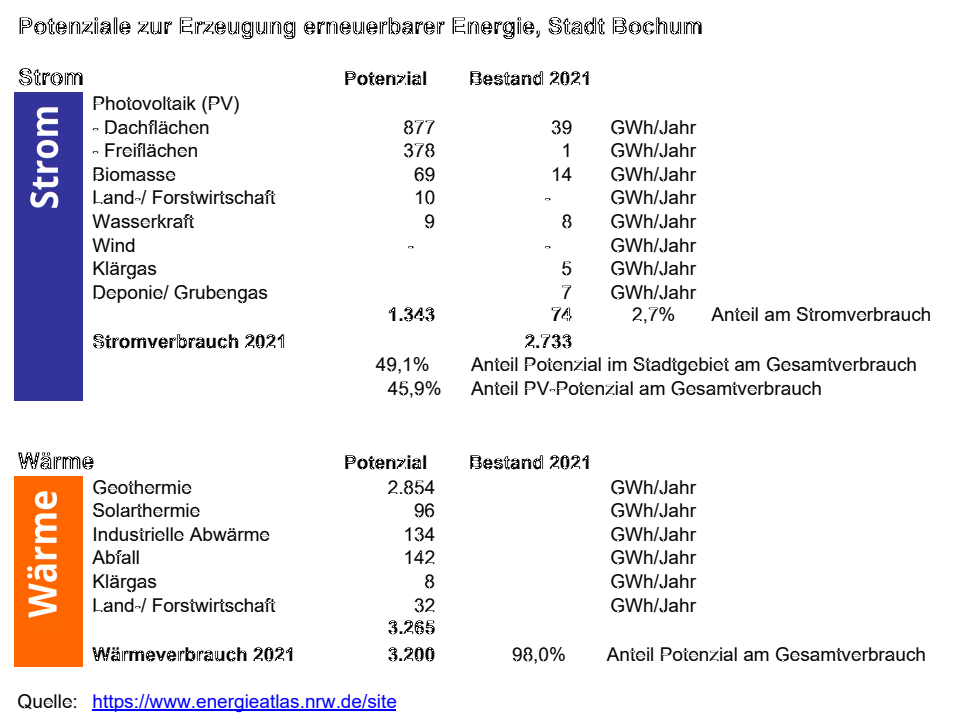

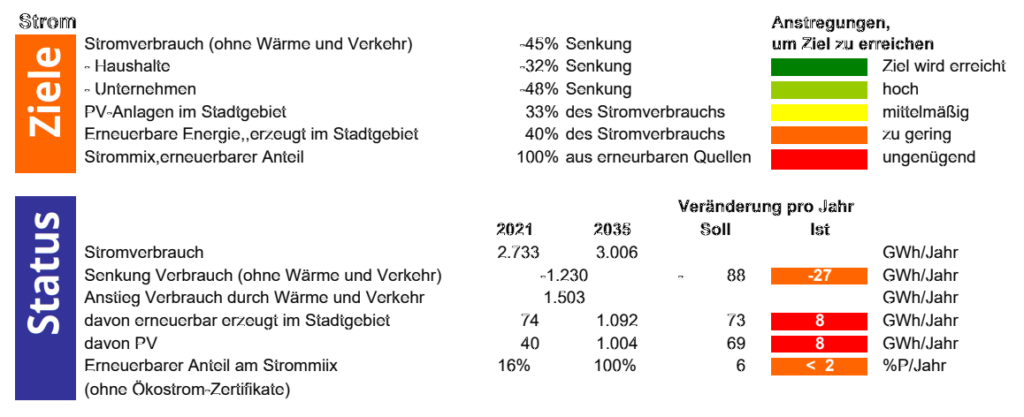

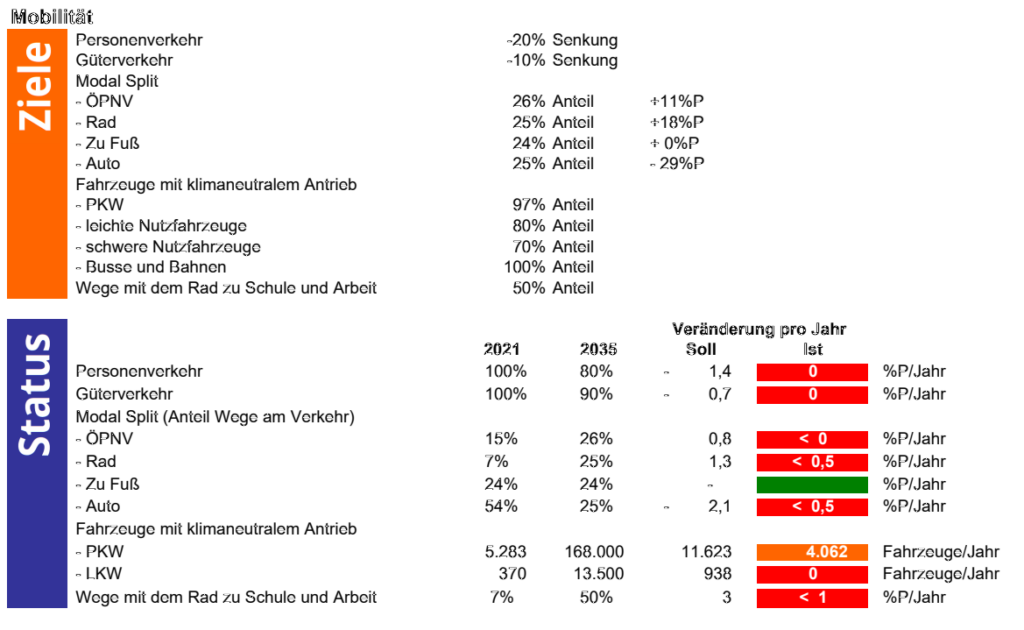

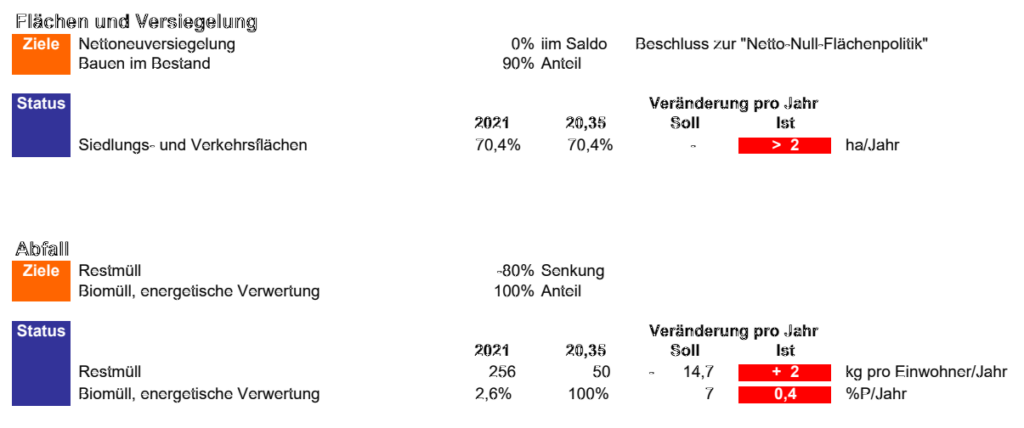

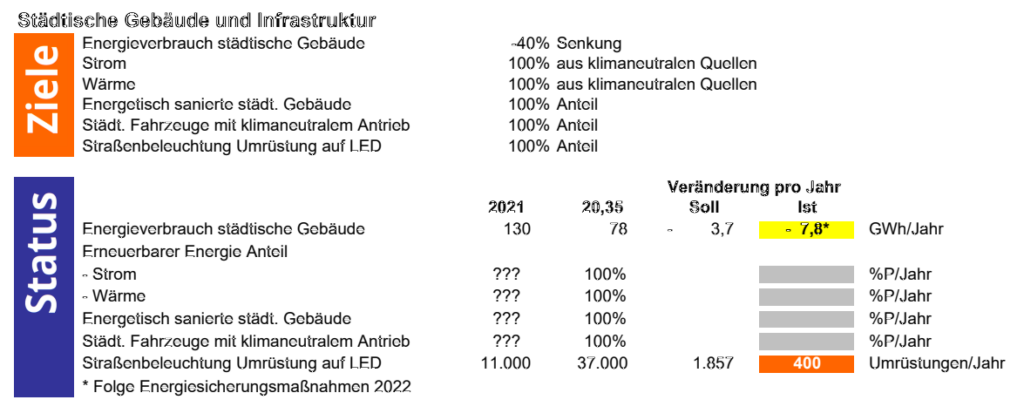

Das Erbe von Spohn und seines ehemaligen Kollegen Wilmert in der Geschäftsführung wird ein schweres sein. Für die über Jahrzehnte versäumte Transformation stehen jetzt nur noch 12 Jahre zur Verfügung. 2035 will Bochum klimaneutral sein. Bis dahin soll sowohl die gesamte Strom- wie Wärmeerzeugung auf erneuerbare, Treibhausgas freie Energieträger umgestellt werden.

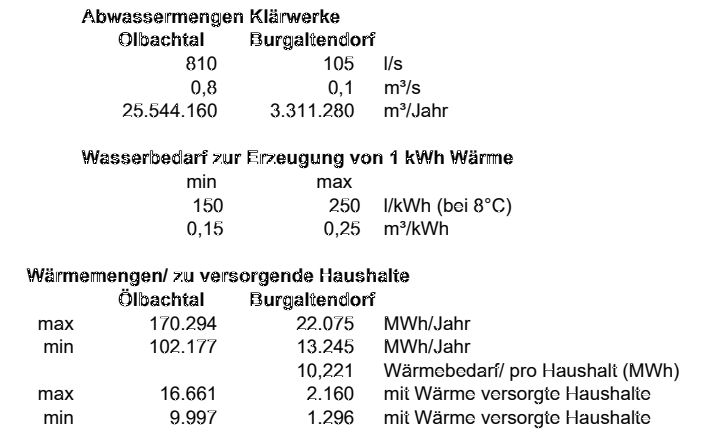

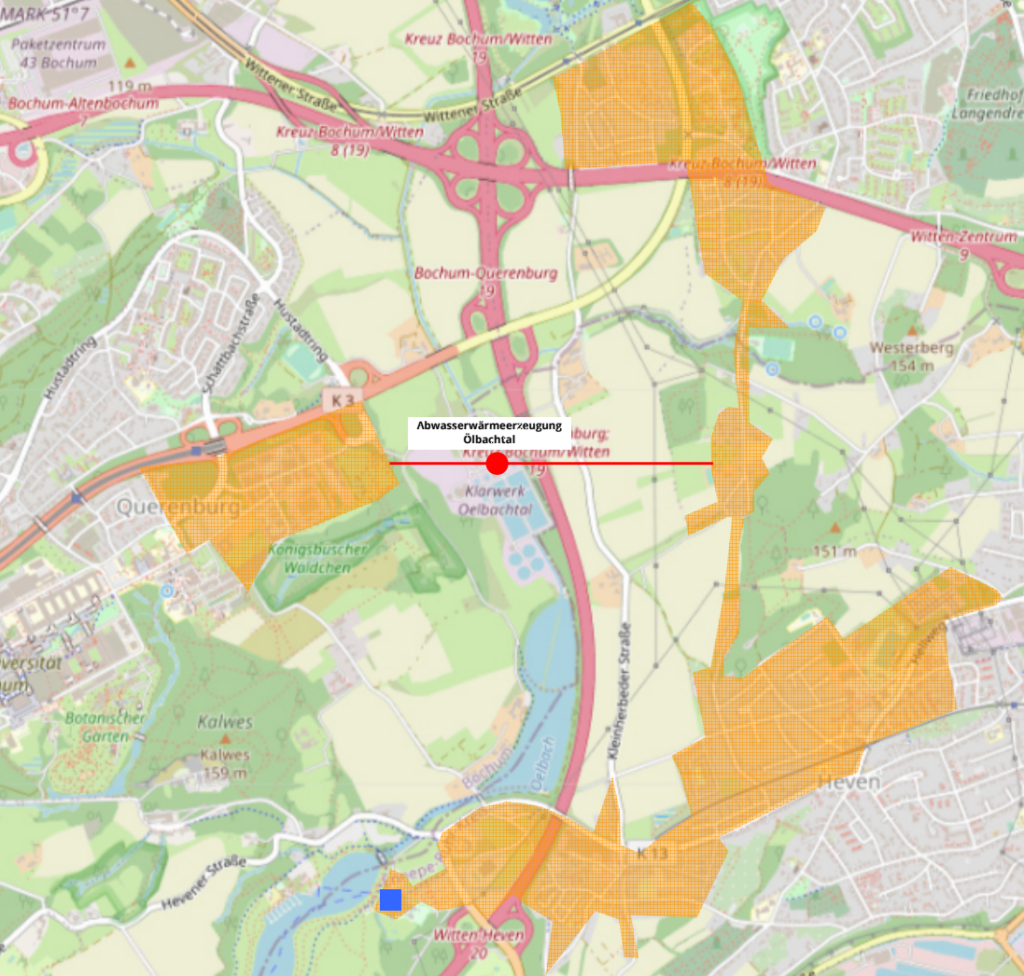

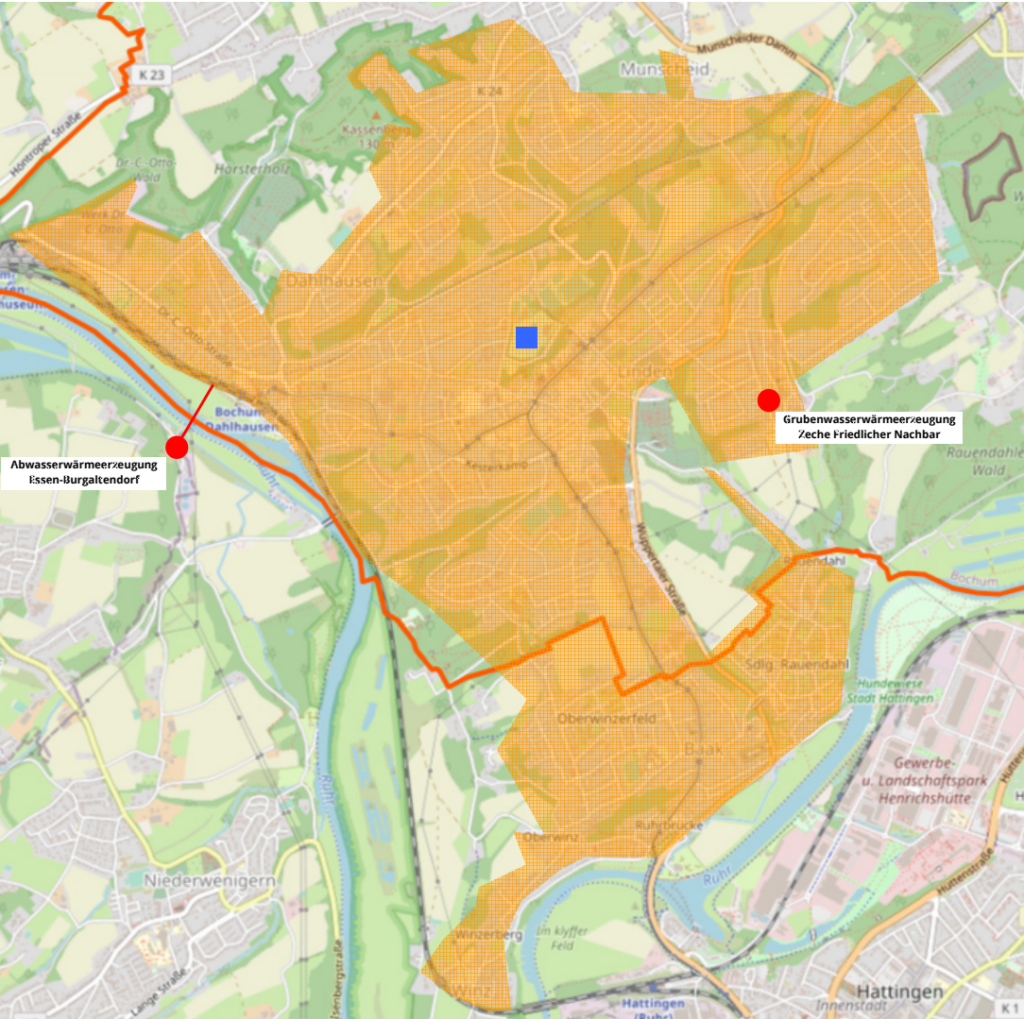

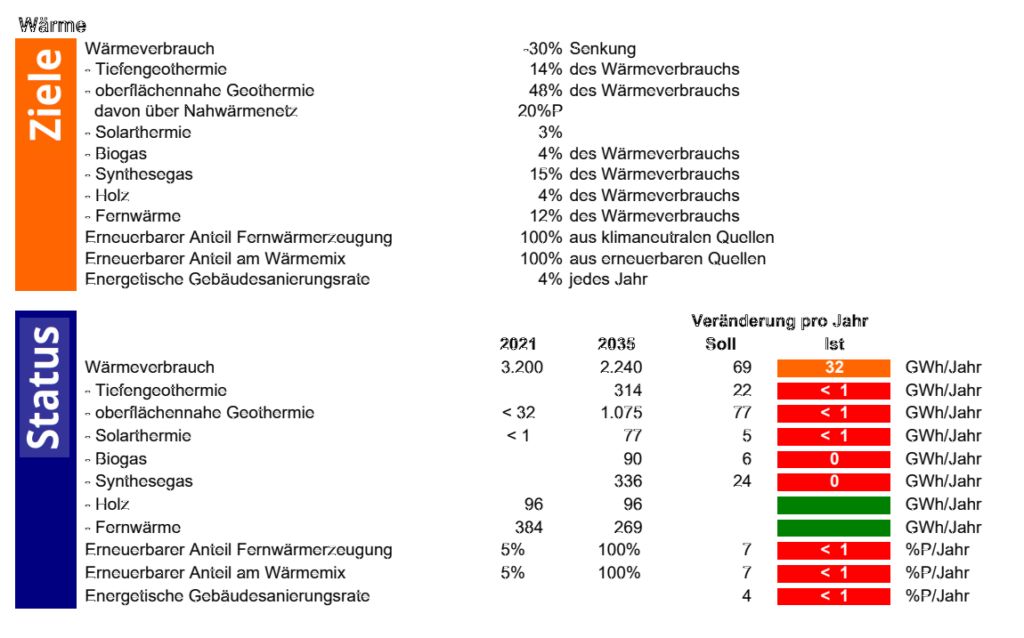

Insbesondere bei der Wärmeplanung zeigt sich, dass die Erreichung des Klimaziels aufgrund der bisherigen Ausrichtungen auf fossile Energieträger, unmöglich sein dürfte.

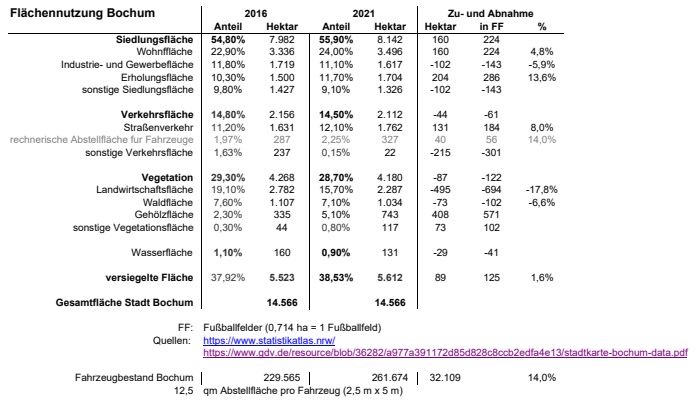

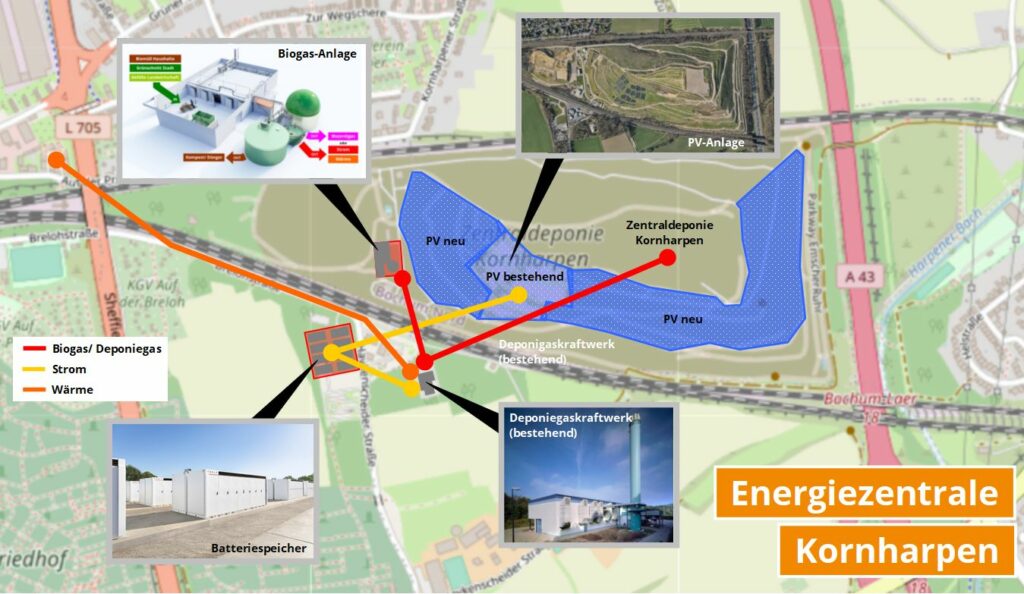

Beispiel Fernwärme: Bisher werden 26.200 Haushalte in Bochum mit Fernwärme versorgt. Stadt und Stadtwerke streben bis 2035 eine Verdoppelung an. Jedoch wird die Fernwärme bisher ganz überwiegend fossil erzeugt. 45% des Bedarfs decken die Stadtwerke mit eigenen Gas- und Dampfkraftwerken in Hiltrop, an der RUB (Unique) und der ehemaligen Deponie Kornharpen. Die restlichen 55% der Fernwärme kommen aus dem Fernwärmenetz von Uniper, das über das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 mit Wärme versorgt wird. Das bedeutet, über 90% der Fernwärme werden fossil erzeugt, nur knapp 10% der Haushalte können mit der aus Deponiegas gewonnen Wärme versorgt werden.

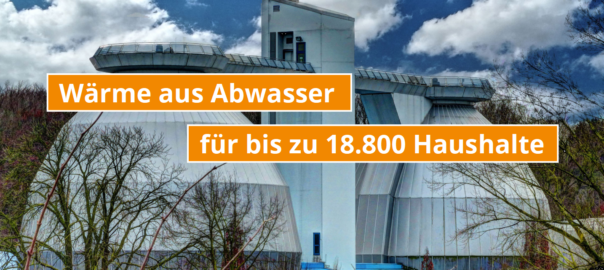

Wenn 2030 das Kraftwerk in Datteln aufgrund des beabsichtigen vorgezogen Kohleausstieg wegfällt und 2035 aufgrund des Klimaschutzzieles auch die Gaskraftwerke die Verbrennung stoppen müssen, fehlt nach bisheriger Beschlusslage und Planung jede Alternative, wie die Wärme mittels erneuerbarer Energieträger erzeugt werden könnte. Stadtwerke und die im Stadtrat regierende Koalition von SPD und Grünen haben bisher den schnellen Aufbau von entsprechenden erneuerbaren Energiekapazitäten abgelehnt, Obwohl die Zeit drängt, weigert man sich bisher beharrlich die Wärmerzeugung aus Grubenwasser, Abwasser, Flusswärme, Agrothermie und Biogas auf den Weg zu bringen, zuletzt in der Ratssitzung im August 2023.

Spiel auf Zeit – Fernwärme aus Gas

Stadtwerke und Politik spielen auf Zeit. Man sitzt die Sache so lange aus, bis der Bau neuer Gaskraftwerke als Ersatz für die Kohleverstromung unumgänglich wird. Die wird man den Bürger*innen voraussichtlich als klimafreundlich, weil theoretisch mit Wasserstoff betreibbar, verkaufen.

Doch bekannt ist schon heute, nur wenn alle gut läuft, wird Bochum bis 2032 an das Wasserstoffnetz angeschlossen sein. Und selbst dann ist nicht davon auszugehen, dass bis 2032 ausreichend grüner Wasserstoff vorhanden ist, um die Gaskraftwerke umzustellen. Elektrolyseanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff gibt es bis heute nur im Versuchsstadium.

Zudem sollen gemäß Wasserstoffstrategie der Bundesregierung 70% des Wasserstoffs aus dem Ausland importiert werden. Allerdings gibt es bisher weder Länder, die Wasserstoff industriell herstellen, schon gar nicht welche, die diesen exportieren. Zudem ist offen, wie der Wasserstoff nach Deutschland transportiert werden soll. 2035 wird es also weder genug Wasserstoff geben, um damit Fernwärme zu erzeugen, noch wird der verfügbare Wasserstoff aufgrund seiner Knappheit bezahlbar und damit ökonomisch zur Wärmeerzeugung sinnvoll nutzbar sein.

Auch eine geothermische Erzeugung der Wärme wird bis 2035 nicht möglich. Immerhin hat die Rot-Grüne Rathauskoalition 4 Jahre nachdem die STADTGESTALTER Gleiches bereits gemeinsam mit der FDP vorgeschlagen hatten (Masterplan für (Tiefen-)Geothermie in Bochum und dem Ruhrgebiet)., den Weg für die Erschließung von Tiefengeothermie frei gemacht, Aber auch das wird zu spät sein, wertvolle Zeit wurde verschwendet. Auch diese Technologie befindet sich noch im Versuchsstadium. Es gibt bisher nur Forschungsprojekte (Erdwärme – Bochums Energie der Zukunft). Zunächst ist zudem zu untersuchen, ob und wo im Stadtgebiet Tiefenwärme überhaupt angezapft werden kann. Dass bis 2035 eine Geothermieanlage bereitsteht, die nennenswert Fernwärme erzeugt, ist also ebenfalls unrealistisch.

Letztlich läuft alles darauf hinaus, dass in Bochum die Fernwärme auch noch weit über das Jahr 2035 zu einem großen Teil fossil mit klimaschädlichem LNG-Gas erzeugt wird.

Einseitige Ausrichtung auf fossile Energieträger wird noch teuer werden

Die einseitige strategische Ausrichtung der Stadtwerke auf fossile Energieträger die Dietmar Spohn und Bernd Wilmert über Jahrzehnte betrieben haben, wird für die Stadt noch teuer werden. Die rechtzeitige Transformation wurde verpasst (Stadtwerke müssen auf Klimakurs gebracht werden), sie jetzt im Hauruckverfahren durchzuziehen, würde bedeuten die in den letzten Jahren verpassten Investitionen in wenigen Jahren nachzuholen. Das werden Stadtwerke und Stadt kaum leisten können.

Am Ende wird man den Zeitpunkt, an dem die Stadtwerke klimaneutral werden sollen, deutlich nach hinten verschieben müssen. Ein Zeitpunkt vor 2045 wird kaum realistisch sein. Verantwortlich für die Verfehlung des selbst gesetzten Ziels um mindestens ein Jahrzehnt wird die fossile Denkweise der bisherigen Geschäftsführer sein und die Tatenlosigkeit des Aufsichtsrats, der in seiner Mehrheit ambitionslos bis naiv die fossile Energiepolitik der Geschäftsführung immer mitgetragen und unterstützt hat.

Titelbild: HanssPeter