In welchem Ausmaß ist Autoverkehr stadtverträglich?

Viele fühlen sich von Verkehrslärm, Stau oder zugeparkten Geh- und Radwegen genervt. Zu viel Autoverkehr in der Stadt macht diese unattraktiv. Auf der anderen Seite ist Autoverkehr nützlich und unverzichtbar. Das Problem ist der übermäßige Verkehr. Doch bis zu welchem Maß ist Autoverkehr stadtverträglich?

Eine Stadt ist zum Wohnen und Leben da, Verkehr in der Stadt ist aber notwendig, um sich in der Stadt zu bewegen, sollte jedoch nicht zur Belastung der Einwohner*innen werden. Zu viel Autoverkehr schadet der Stadt.

Folgen von übermäßigem Verkehr

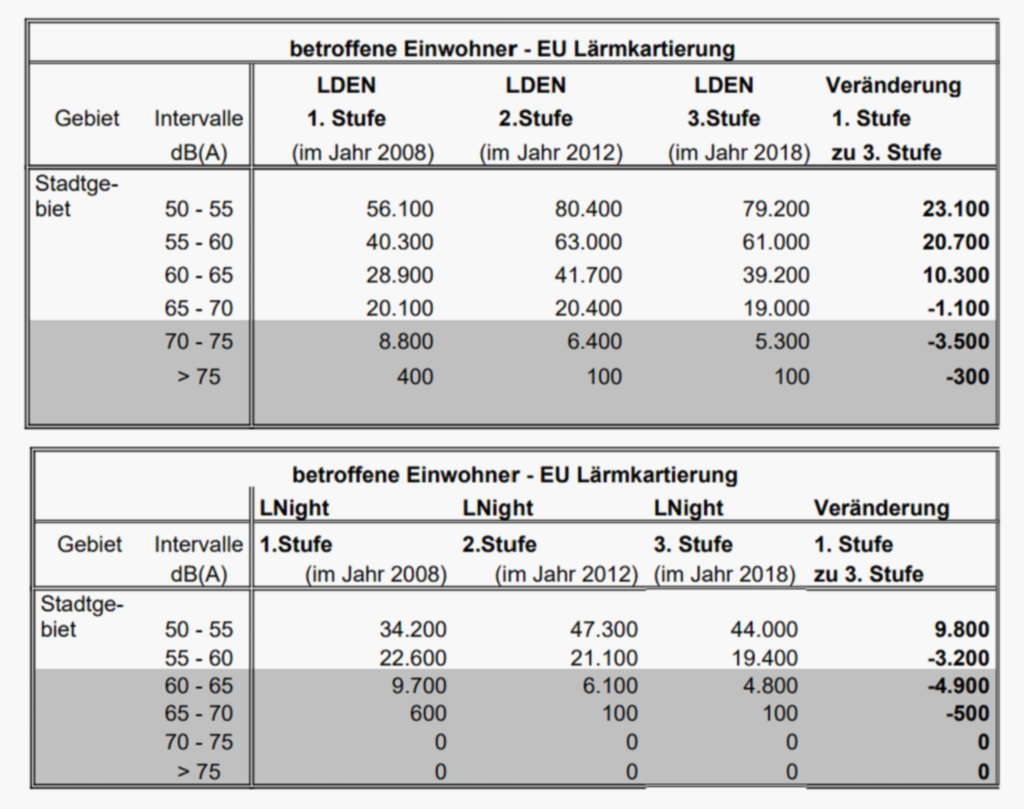

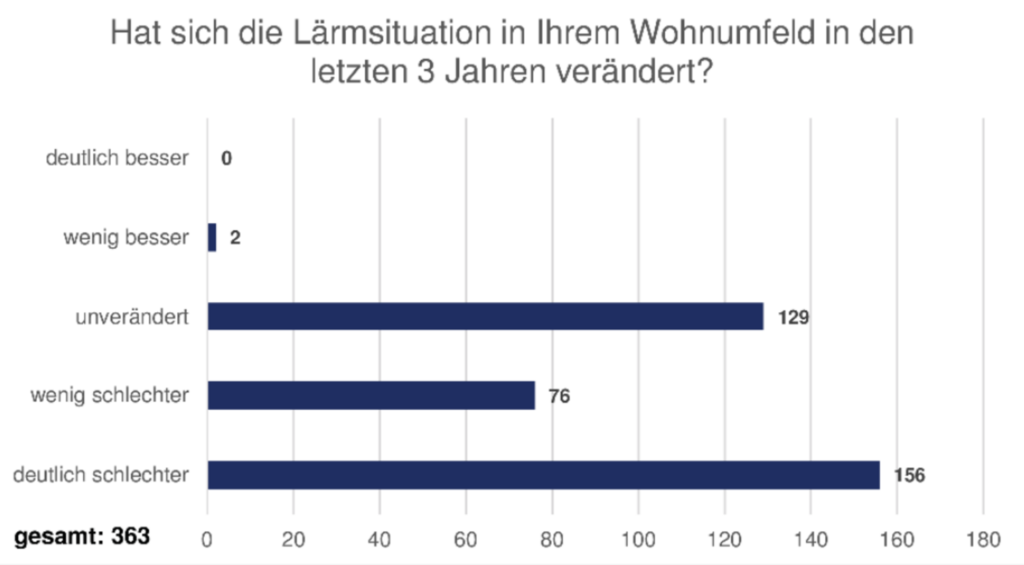

Die Folgen von übermäßigem Autoverkehr sind vielfältig und beeinträchtigen die Lebens- und Wohnqualität in einer Stadt in vielerlei Hinsicht. Anwohnerinnen von Hauptverkehrsstraßen sind Lärm und Luftverschmutzung ausgesetzt. Zu viel Verkehr verhindert direkte und schnelle Straßenquerungen. Der Verkehr führt zu Trading-Down-Effekten an Hauptverkehrsstraßen. Immobilien lassen sich schwer vermieten, die Mieteinnahmen reichen nicht aus, um die Gebäude Instand zu halten und zu sanieren. Es kommt zu sichtbarem Sanierungsstau bis Verfall. Für Vermieterinnen hat der Verkehr gravierende Mietpreisverluste zur Folge.

Aber auch Menschen, die andere Verkehrsmittel benutzen werden schwer beeinträchtigt. Geh- und Radwege werden zugeparkt, auch Kreuzungen, Grünflächen und anders mehr. Es fehlen Radwege, weil der Autoverkehr den nötigen Raum dafür beansprucht. Der ÖPNV wird behindert, Bus und Bahn stehen im Autostau oder werden durch Falschparkende an der Weiterfahrt gehindert. Auch behindert der Autoverkehr sich selbst. Notwendiger Verkehr zur Arbeit, zu Anlieferung oder Handwerkerverkehr bleibt im übermäßigen Verkehr stecken, weil manche auch für den Weg zum Fitnessstudio oder dem Kleingartenverein noch unbedingt das Auto nehmen müssen.

Zudem bedeutet übermäßiger Autoverkehr für die Stadt überhöhte finanzielle Belastungen. Denn die Autofahrenden zahlen nur 40-60% der Kosten, die das Autofahren tatsächlich verursacht (Studie: Straßenverkehr deckt Kostenbedarf nur zu 36 Prozent). Wissenschaftliche Studien zeigen, die Subventionen liegen in Städten im Schnitt beim Dreifachen von dem, mit dem Bus und Bahn bezuschusst werden (Der Autoverkehr kostet die Kommunen das Dreifache des ÖPNV).

Der Verlust der BOGESTRA, des Nahverkehrsunternehmens von Gelsenkirchen und Bochum, liegt bei rund 90 Mio. Euro im Jahr. Die Subventionen des Autoverkehrs lägen rein rechnerisch also für beide Städte zusammen bei schätzungsweise 270 Mio., Umgerechnet auf Bochum, dass fast 73% der Anteile des Nahverkehrsunternehmens hält, ergeben sich somit 197 Mio. Euro pro Jahr. So kostet allein das kostenfreie Anwohnerparken die Stadt über 20 Mio. Im Jahr. Dazu kommt die Subvention der städtischen Parkhäuser (Parkhäuser verkaufen und Geld in die Innenstadt investieren). Ebenso steht den Kosten, die die Stadt für den Bau und die Erhaltung der Straßen sowie für Maßnahmen zur Lärmminderung und die Beseitigung von Umweltschäden ausgibt, kein ausreichender Finanzierungsbeitrag der Autofahrenden gegenüber.

Autoverkehr belastet also nicht nur die Bewohner*innen der Stadt, sondern auch massiv die Stadtkasse. Auf der anderen Seite ist Autoverkehr in der Stadt nötig, um die Menschen zu versorgen und sie von A nach B zu bringen, hat also auch einen erheblichen Nutzen.

Nutzen von Autoverkehr

Allerdings hat nicht jede Fahrt mit dem Auto den gleichen Nutzen. Viele Fahrten haben nur für den Fahrenden einen privaten Nutzen, für sonst aber niemanden. Handels- und Handwerks- wie öffentlicher Verkehr haben wiederum einen Nutzen für die Allgemeinheit und die Gesellschaft. Dazu gibt es Fahrten, für die könnten auch andere Verkehrsmittel verwendet werden, deren Benutzung fast ohne Belastungen für die Stadtbewohner*innen und mit kaum oder deutlich geringeren Kosten für die Stadtkasse verbunden wären, z.B. die Nutzung von Fahrrädern, den Füßen oder von Bus und Bahn.

Es gibt also einen Anteil Autoverkehr, der ist notwendig, nicht mit anderen Verkehrsmitteln sinnvoll durchführbar und nutzt der Allgemeinheit und einen anderen. der nutzt nur privat dem Fahrenden, bedeutet aber für die Stadt massive Belastungen sowohl hinsichtlich Lebensqualität wie für die Stadtfinanzen und wäre vermeidbar, weil andere Verkehrsmittel genutzt werden könnten.

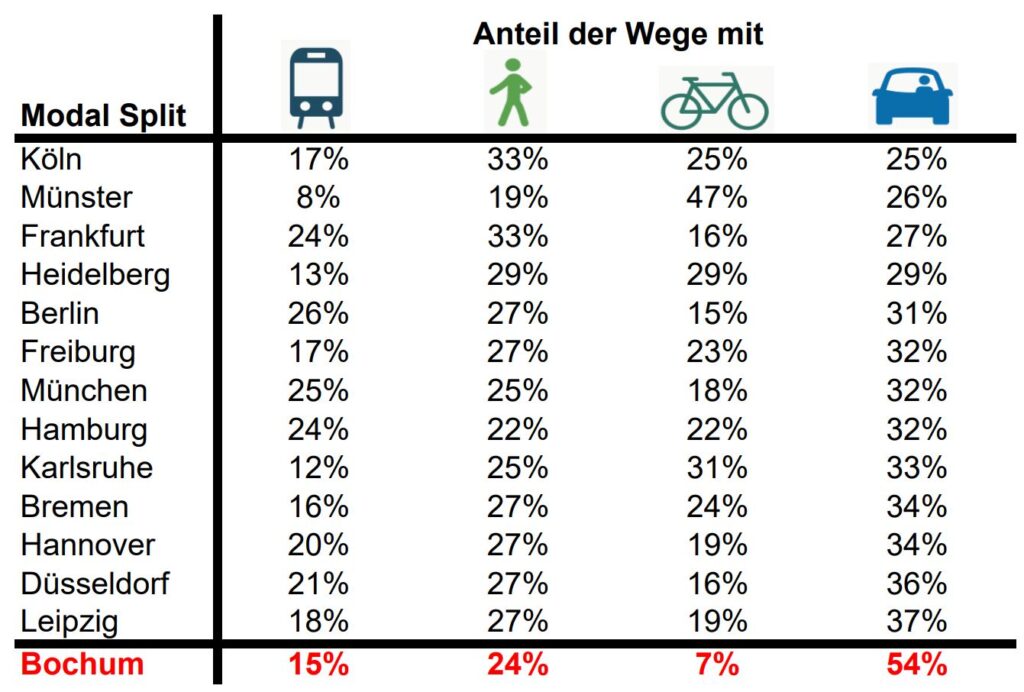

Ziel einer Stadt sollte also sein, den Autoverkehr auf das notwendige stadtverträgliche Maß zu reduzieren. Aktuell werden 54% der Wege in Bochum mit dem Auto zurückgelegt. In

wirtschaftlich erfolgreichen Städten sind es heute schon ein Drittel bis die Hälfte weniger. Es ist also auch in Bochum möglich den Autoverkehr deutlich zu reduzieren.

Eine Stadt sollte nicht mehr Autoverkehr zulassen, als sie verträgt. Der Platz für Straßen und Parkplätze in der Stadt ist begrenzt, er kann nicht beliebig erweitert werden. Andere Nutzungen, die mehr Menschen nutzen als z.B. ein Parkplatz, müssen Vorrang haben vor einer verkehrlichen Nutzung des öffentlichen Raums. Der öffentliche Raum gehört allen Stadtbewohner*innen und muss daher auch zum Vorteil von möglichst vielen nutzbar sein.

Doch bis zu welchem Maß ist Autoverkehr stadtverträglich und ab wann wird es zu viel? Um diese Grenze zu definieren, muss man die einzelnen Bereiche des Verkehrs betrachten:

Parken – Zahl der zugelassenen Autos

In einer Stadt können nur so viele Autos zugelassen werden, wie auch Platz vorhanden ist, wo sie abgestellt werden können. Stellplätze im öffentlichen Raum sind nur da anzulegen, wo sie andere nicht behindern und die Fläche nicht besser und zum Nutzen von mehr Menschen genutzt werden kann. Auf Gehwegen sind also keine Abstellplätze auszuweisen, das Parken ist dort auch nicht zu dulden. Flächen für Wohnungen, gut gestaltete autofreie Stadtplätze oder Radwege zu nutzen ist einer Nutzung als Parkplatzfläche vorzuziehen.

Es ist also darauf zu achten, dass in einer Stadt nur so viele Autos zugelassen werden, wie Abstellplätze dafür vorhanden sind. Entsprechend muss man in asiatischen Großstädten und Metropolen die Voraussetzung, um ein Auto anschaffen und zulassen zu können, der Nachweis eines Stellplatzes. Um die Zahl der Stellplätze zu erhöhen, kann die Stadt Quartiersgaragen bauen (Quartiersparkhaus plus+ – viel mehr Nutzungen außer Parken).

Werden im mehr Autos angeschafft, ohne, dass in der Stadt die erforderlichen Abstellplätze dafür vorhanden sind, ist dies nicht stadtverträglich.

Autogröße

Um so kleiner das Fahrzeug um so stadtverträglicher ist es. Die verbrauchte Fläche ist geringer. Der Verkehr fließt besser. Das Überholen von Fahrrädern mit ausreichendem Abstand ist. Z.B. einfacher. 1,4 Menschen fahren im Durchschnitt in deutschen Autos. In vielen sitzt also nur eine Person. In den meisten Fällen ist die Nutzung eines großen Autos also gar nicht nötig. Die verstärkte Nutzung übergroßer Autos hat für die Allgemeinheit keinen Nutzen und ist nicht stadtverträglich sie schafft nur Probleme. So nimmt auch die Schwere von Unfallverletzungen mit Zunahme der Autogröße zu.

Die Stadt sollte also die Anschaffung von Kleinstfahrzeugen fördern und die Anschaffung von unnötig großen Fahrzeugen sanktionieren.

Kosten des Autoverkehrs

Die Nutzung des Autoverkehrs ist nicht stadtverträglich, wenn dadurch die Stadtkasse unnötig belastet wird. Es ist zudem nicht gerecht, wenn diejenigen, die kein oder kaum Auto fahren die Kosten des Autofahrens, die andere verursachen, durch ihre Steuern mittragen.

Die Stadt muss also dafür sorgen, dass die Nutzung des Autos so viel kostet, wie das Fahren an Kosten verursacht. Mögliche Instrumente dafür wären eine Zulassungs- und Parksteuer oder eine Citymaut. In jedem Fall sind die Kosten, die Parkplätze im öffentlichen Raum bei der Stadt verursachen, zu 100% allein von denen zu tragen, die sie nutzen.

Behinderung von Rad- und Fußverkehr

Aus der Nutzung des Autos darf keine Behinderung des Rad- und Fußverkehrs folgen. Wird dieser durch übermäßigen Autoverkehr behindert, ist dieser nicht mehr stadtverträglich. aus dem Demokratieprinzip folgt, Menschen müssen mit allen Verkehrsmittel gut und sicher durch die Stadt kommen. Dass zu viele Menschen das Auto nutzen, darf nicht zu Lasten der Menschen gehen, die zu Fuß Gehen oder das Rad nutzen möchten.

Das bedeutet es muss ein flächendeckendes und komfortables Netz an Rad- und Gehwegen geben. Der dafür nötige Platz ist unabhängig vom Autoverkehr bereit zu stellen. Die von Autos auf Hauptverkehrsstraßen zu beanspruchende Fläche kann nur so bereit sein, wie nach Abzug von den nötigen Flächen von Rad- und Fußverkehr übrigbleibt. Gegebenenfalls können keine Abstellflächen ausgewiesen werden oder ist nur das Angebot einer Fahrspur möglich. Auch muss überall eine gute Querung von Straßen möglich sein, es darf nicht zu einer sich negativ auf die Wohn- und Lebensqualität auswirkende Barrierewirkung von Straßen kommen.

Den Komfort von Menschen, die Rad fahren oder zu Fuß gehen zu Gunsten des Autoverkehrs einzuschränken, widerspricht dem Grundsatz einer stadtverträglichen Autonutzung.

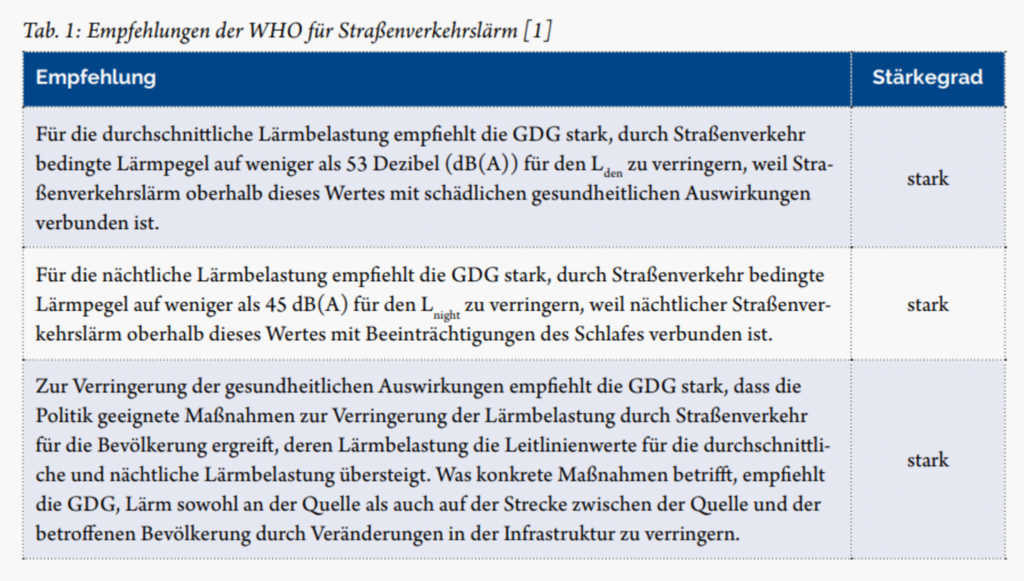

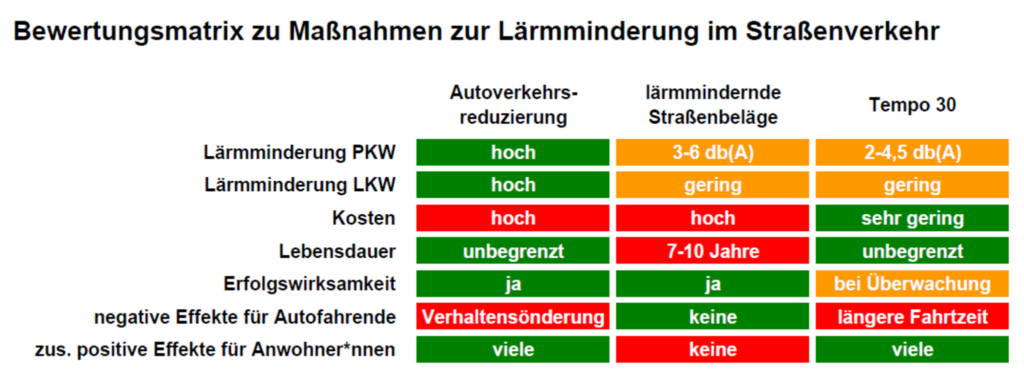

Belastung für Anwohnerinnen von Straßen

Wohn- und Lebensqualität sind höher zu bewerten als der Wunsch überall durch die Stadt schnell mit dem Auto fahren zu können. Insofern die Folgen des Autoverkehr Wohn- und Lebensqualität von Menschen beeinträchtigt, die an Straßen wohnen, sind diese Belastungen so gering wie möglich zu halten. Somit bedeutet stadtverträglicher Autoverkehr auch, Wohngebiete konsequent von Durchgangsverkehr freizuhalten und Tempo 30 stadtweit dort einzuführen, wo Menschen wohnen. Auch sind in Wohngebieten, Straßen zum Nutzen und Leben der der Bewohnerinnen zu gestalten, das Bedürfnis einzelner auf der Straße direkt vor der Haustür parken zu können ist nachrangig zu behandeln.

Auch darf übermäßiger Verkehr nicht dazu führen, dass Immobilien sich nicht mehr kostendeckend vermieten lassen und Gebäude an Hauptverkehrsstraßen deswegen nicht mehr saniert und modernisiert werden können.

Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen

Die Bedürfnisse gesellschaftlicher Gruppen, die aufgrund Alters oder einer Behinderung nicht mit dem Auto unterwegs sein können, bedürfen besonderer Beachtung. So muss es für Kinder ab 11 Jahren möglich sein sicher und selbständig durch die Stadt und zur Schule zu Fuß oder mit dem Rad zu fahren. Für mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen müssen die Wege, die sie laufen müssen, um Straßen queren zu können möglichst kurz sein und die Querungszeiten an Ampeln ausreichend lang. Auch ist Menschen, die zu Fuße gehen, bei der Überquerung von Straßen grundsätzlich durch Zebrastreifen Vorrang zu gewähren. Solange übermäßiger Autoverkehr all diese Dinge nicht zulässt, ist er nicht stadtverträglich

Umgekehrt ist für Menschen mit nachgewiesenen Mobilitätseinschränkungen, die auf ein Auto angewiesen sind, zu ermöglichen, dass sie überall gut mit dem Auto hinkommen.

Behinderung von notwendigem Autoverkehr durch unnötigen Autoverkehr

Letztlich ist es auch nicht stadtverträglich, wenn überflüssiger Autoverkehr, für den auch andere Verkehrsmittel genutzt werden könnten, den Verkehr, für den ein Auto notwendig ist, behindert und zum Beispiel Staus erzeugt, oder erforderliche Abstellflächen belegt. Will man größere Dinge transportieren oder fehlt es an einer alternativen bzw. zumutbaren ÖPNV-Verbindung, ist die Nutzung des Autos sinnvoll und muss stadtverträglich möglich sein.

Die Stadt muss also versuchen, den notwenigen Verkehr zu bevorzugen, z.B. durch Bereitstellung von Ladezonen und den übermäßigen und stadtunverträglichen Autoverkehr unattraktiv machen. Dazu ist zum einen der Ausbau von Alternativen erforderlich, insbesondere des ÖPNV- und Radwegenetzes, zum anderen ist unnötigem Verkehr entgegenzuwirken, zum Beispiel Straßen vor Schulen zu sperren, damit Eltern ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen.

Autoverkehr auf ein stadtverträgliches Maß reduzieren

Bisher verfolgt die Stadt Bochum nicht das Ziel, den Autoverkehr in der Stadt auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. So lässt sie es weiterhin zu, dass immer neue Autos angeschafft werden, auch wenn im Stadtgebiet dafür gar keine legalen Abstellplätze mehr vorhanden sind. Die Stadt hat die Kontrolle über den Autoverkehr verloren. Sie ergreift nicht aktiv Maßnahmen, um den übermäßigen Autoverkehr zu reduzieren, sie reagiert nur in dem sie z.B. zusätzliche Parkplätze auf Gehwegen ausweist oder das Parken auf Gehwegen duldet und damit anderen Verkehren Platz wegnimmt.. Ebenso werden mit übermäßigem Autoverkehr immer wieder Zustände gerechtfertigt, die zum Nachteil anderer Verkehrsträger gehen. So wird die Einrichtung von Radwegen oder die Anlage von Zebrastreifen gerne mit der Begründung abgelehnt, der Autoverkehr sei zu hoch.

Eine attraktive Stadt lässt nur so viel Autoverkehr zu wie nötig und stadtverträglich möglich ist. Zu viel Verkehr macht Städte unattraktiv, besonders für Manschen die aus anderen Städten die negativen Folgen übermäßigen Autoverkehrs nicht kennen. Den Autoverkehr auf ein stadtverträgliches Maß zu senken ist also nicht nur ein Gewinn für die Wohn- und Lebensqualität in der Stadt, sondern ist auch ein entscheidender Faktor bei der Ansiedlung von Menschen und Unternehmen sowie für den Eindruck ,den Menschen von der Stadt haben, die sie besuchen, z.B. als Touristen.

Foto Beitragsbild: Wolfram Däumel