Mit welchem Verkehrsmittel kommt man in Bochum am schnellsten ans Ziel?

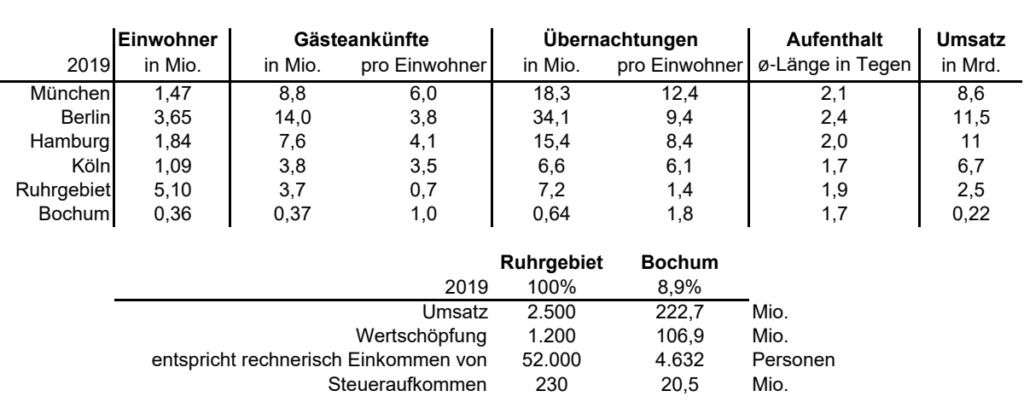

Anhand von 100 Strecken zwischen 0,5 und 30 km haben die STADTGESTALTER untersucht mit welchem Verkehrsmittel, Auto, Rad, E-Bike oder ÖPNV man am schnellsten durch Bochum kommt. Das Ergebnis für den ÖPNV ist erschreckend, die Nutzung von Bus und Bahn ist auf den meisten Strecken unzumutbar.

Wie gut kommt man mit Auto, Rad, E-Bike oder ÖPNV in Bochum von A nach B oder von Bochum in eine der Nachbarstädte? Um diese Frage zu beantworten haben die STADTGESTALTER Bochumer und Bochumer*innengefragt, welche Wege sie oft zurücklegen.

Untersuchung von 100 Wegstrecken

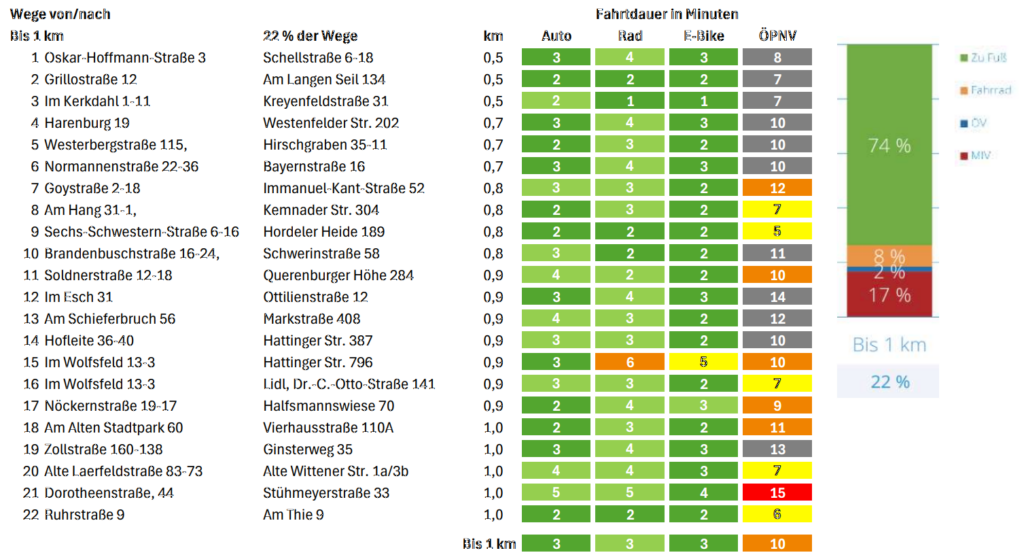

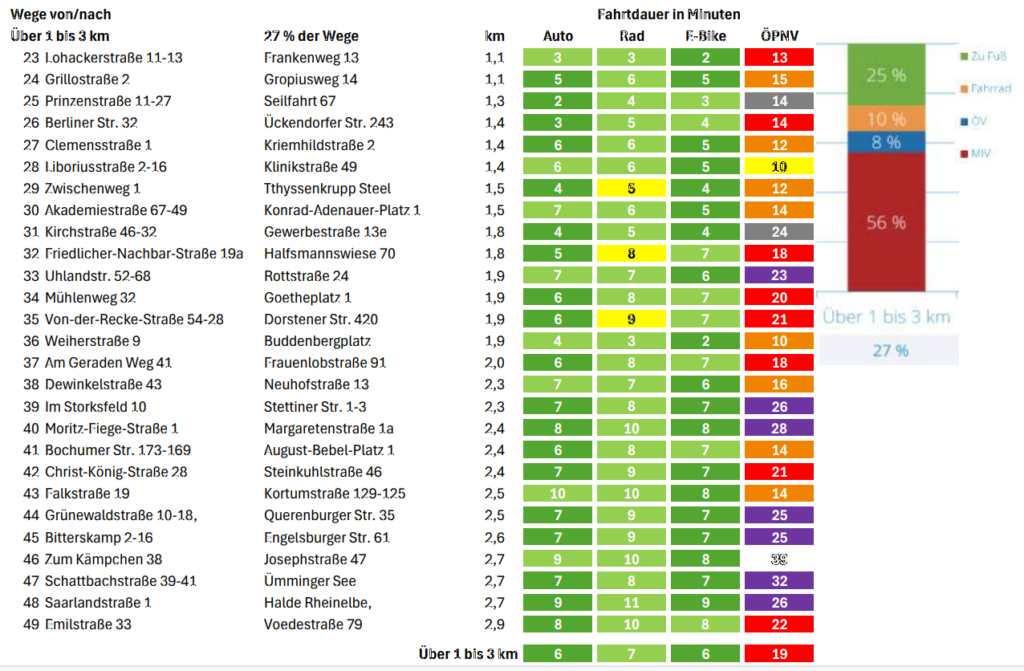

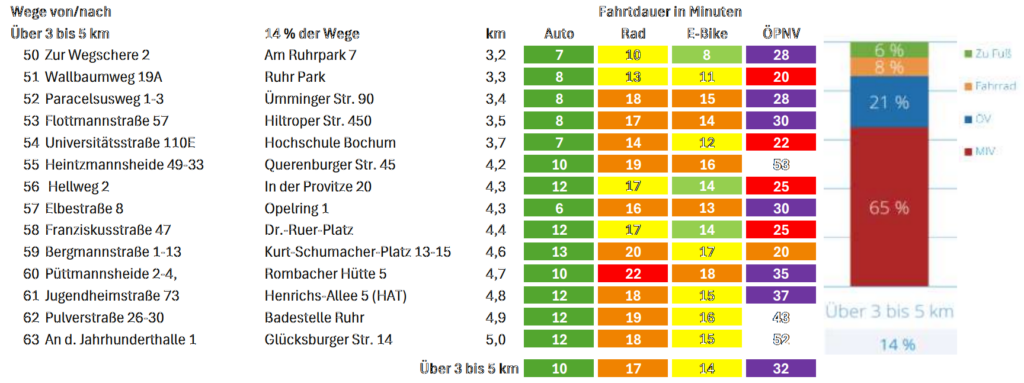

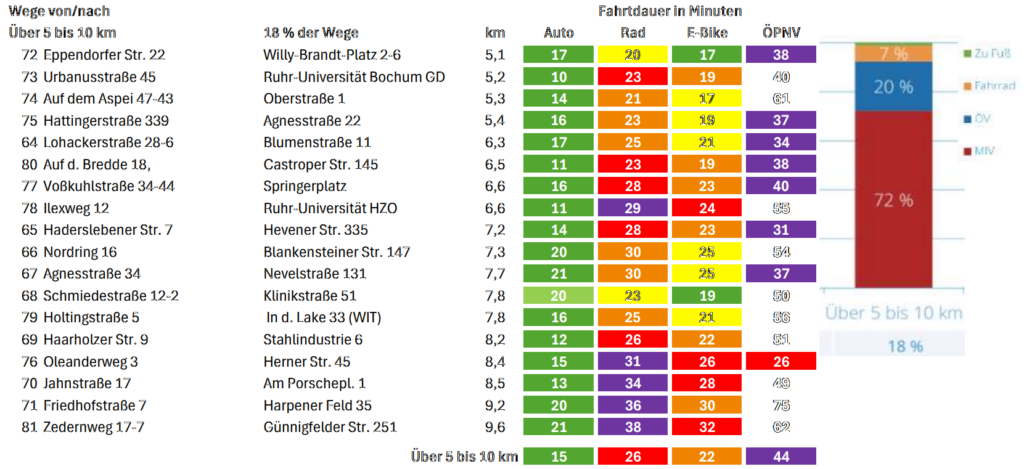

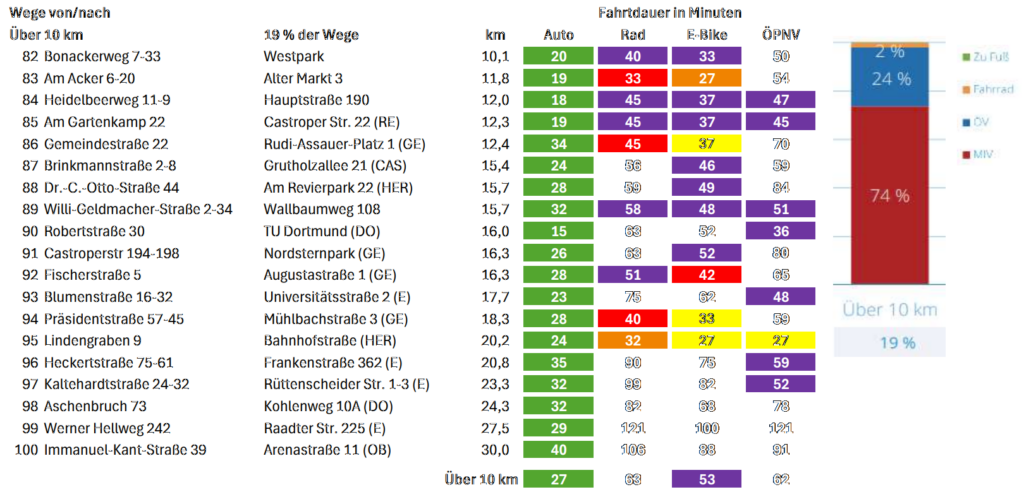

So kamen 100 Wege zusammen. Entsprechend des Modal Splits in der Stadt (Mobilitätssteckbrief Bochum), teilen sich diese Wege wie folgt auf: 22 Strecken bis 1 km Länge, 27 Wege von über 1 bis 3 km, 24 Strecken von über 3 bis 5 km, 18 Wege von über 5 bis 10 km und 19 Wege mit einer Länge von über 10 km. Mit Hilfe des Routenplaners von Google Maps wurde anschließend ermittelt, wie lang man für die entsprechenden Wege mit Auto, Rad und ÖPNV benötigt.

Dabei sind für die Verkehrsmittel folgende Besonderheiten zu beachten:

Auto – Der Routenplaner gibt die Zeit für die Autofahrt vom Start zum Zielpunkt wieder, In der angegebenen Fahrtdauer nicht enthalten ist die Zeit des Weges bis zum Parkplatz, um loszufahren, beispielsweise von der Haustür zur Garage und nicht die Zeit vom Parkplatz am Ziel zum eigentlichen Zielort, zum Beispiel vom Parkplatz in der Innenstadt zum Geschäft, das man aufsuchen möchte. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die Zeit, die für eine eventuelle Parkplatzsuche benötigt wird oder Zeit für mögliche Staus und Verkehrsbehinderungen. Betrachtet man den Weg von Tür zu Tür, würden sich die ermittelten Zeiten somit um 2-10 Minuten erhöhen.

Rad – Hier wurde ebenfalls keine Zeiten außerhalb der reinen Fahrtzeit berücksichtigt, die zum Beispiel erforderlich sein könnten, um das Rad aus dem Keller oder einer Garage zu holen.

E-Bike – Zur Ermittlung der Fahrtzeiten mit einem Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor wurde zugrunde gelegt, dass man mit dem E-Bike nach Untersuchungen des Umweltbundesamtes im Schnitt etwa 83% der Fahrtzeit benötigt, die mit einem Rad ohne elektrische Unterstützung erforderlich ist (Pedelec und E-Bike fahren ).

ÖPNV – Die ermittelten ÖPNV-Zeiten beziehen sich immer auf den Fahrplan im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr an den Wochentagen Montag bis Freitag. Als Fahrzeit wurde jeweils die kürzeste angegebene Fahrdauer übernommen. Es ist also möglich, dass sich zu anderen Zeiten teilweise deutlich längere Fahrzeiten ergeben. Mögliche Verkehrsstörungen und Verspätungen blieben auch beim ÖNV unberücksichtigt. In den Fällen, wo für Strecken vom Routenplaner keine ÖPNV-Verbindung angegeben werden konnte, wurde die Dauer des Fußwegs zugrunde gelegt.

Die Auswertung

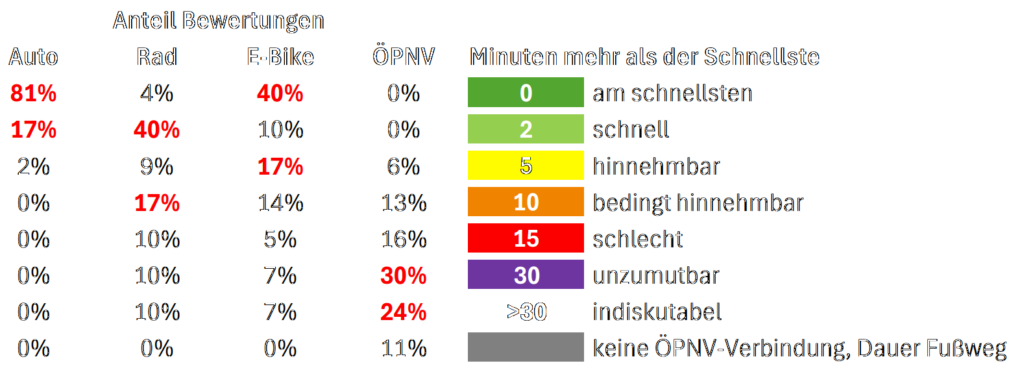

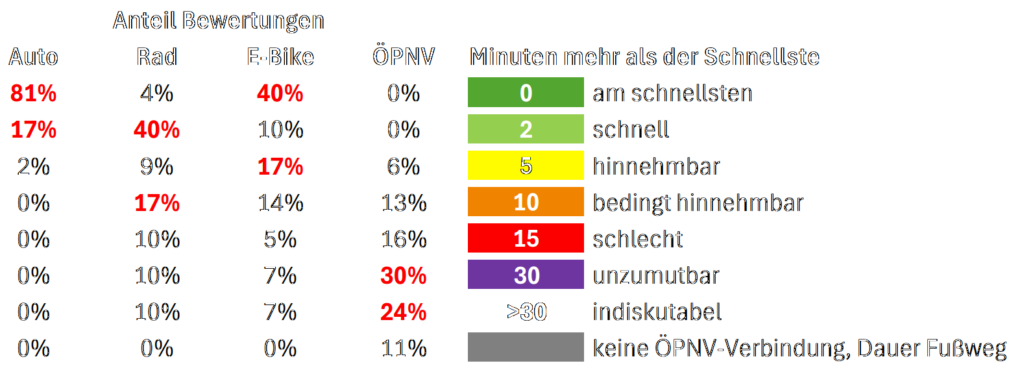

Für jede der 100 Wegstrecken ergaben sich so vier Fahrzeiten für Auto, Rad, E-Bike und ÖPNV. Die Auswertung der Fahrtdauern erfolgt nach Wegelängen:

Bis 1 km – Bei diesen sehr kurzen Strecken ist erwartungsgemäß das E-Bike das schnellste Verkehrsmitte, gefolgt vom Auto. Aber auch das normale Rad schneidet gut ab. Der ÖPNV erweist sich für sehr kurze Strecken allerdings zumeist als ungeeignet. In der Hälfte der Fälle ist keine ÖPNV-Verbindung verfügbar, der Routenplaner verweist auf den Fußweg. In allen anderen Fällen benötigt man mit dem ÖPNV 5 bis 15 Minuten länger als mit Auto oder Rad, das ist gerade bei so kurzen Strecken kaum zumutbar.

Über 1 km bis 3 km – Auch bei diesen Wegelängen ist in der Regel das E-Bike das schnellste Verkehrsmittel, dicht gefolgt vom Auto. Das normale Rad ist nur 1 bis 3 Minuten langsamer. Was kaum ins Gewicht fällt, da mit dem Rad regelmäßig die Fußwege zum und vom Parkplatz entfallen, die beim Auto in den Fahrtzeiten nicht enthalten sind. Die Fahrzeiten beim ÖPNV sind durchweg 5 bis 31 Minuten länger als bei Auto oder E-Bike. In 16 von 24 Fällen beläuft sich die zusätzlich nötige Fahrtzeit auf über 10 Minuten, während die maximal Fahrtzeit bei Auto bzw. E-Bike ohnehin bei nur 5 Minuten liegt. Wieder ist der ÖPNV in keiner Weise konkurrenzfähig.

Über 3 bis 5 km – Bei diesen Streckenlängen ist regelmäßig das Auto das schnellste Verkehrsmittel. Würde man zusätzlich die Wegedauern vom Startort zum Parkplatz und vom Parkplatz zum Zielort berücksichtigen, könnte man in den meisten Fällen das E-Bike mithalten, die reinen Fahrtzeiten sind im Schnitt nur 4 Minuten langsamer, mit normalem Rad sind es 7 Minuten, mit dem ÖPNV allerdings inakzeptable 22 Minuten. Auch in diesem Streckenbereich stellt der ÖPNV keine nutzenswerte Alternative dar.

Über 5 bis 10 km – In diesem Wegebereich ist das Auto nur in einem Fall nicht das schnellste Verkehrsmittel. Das E-Bike ist im Schnitt 7 Minuten langsamer, das Rad ohne E-Unterstützung 12 Minuten. Während man mit dem Auto 10 bis 21 Minuten für die Strecken benötigt, ist mit dem ÖPNV im Schnitt eine Fahrtzeit von über einer halben Stunde (31 Min.) mehr einzukalkulieren. Nimmt man Bus und Bahn ist man im schlechtesten Fall 55 Minuten länger unterwegs als mit dem Auto. Auf den Streckenlängen, wo der ÖPNV eigentlich eine Alternative zum Auto darstellen müsste, ist er somit ebenfalls keine.

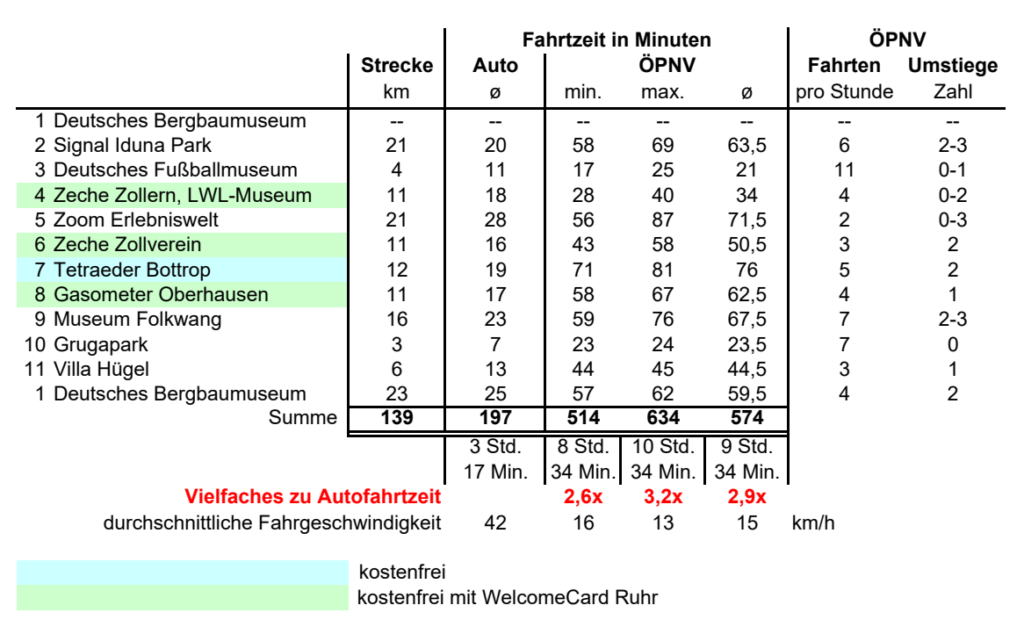

Über 10 km – Geht es über die Stadtgrenze hinaus, liegt das Auto weit vorne. Rad und E-Bike sind für Strecken über 10 km keine Alternative, das sollte eigentlich der ÖPNV sein, Doch der ist im Schnitt 35 Minuten langsamer als das Auto und damit sogar noch 9 Minuten langsamer als das E-Bike. Die Fahrtzeit mit dem ÖPNV ist im Schnitt mehr als doppelt so lang wie mit dem Auto (27 zu 62 Minuten). Nur in einem Fall ist der ÖPNV konkurrenzfähig, in allen anderen Fällen sind die Fahrtzeiten unzumutbar bis inakzeptabel.

Die Ergebnisse

Betrachtet man alle Streckenlängen zusammen, ist im Ergebnis die Leistung des ÖPNV in 54 % der Fälle unzumutbar bis inakzeptabel, das bedeutet die Fahrtzeiten liegen mehr als 15 Minuten über der des schnellsten Verkehrsmittels. E-Bike und Rad haben Vorteile bei den kurzen Strecken. Das E-Bike kann mit dem Auto bis 5 km gut mithalten, ist oft sogar schneller. Also ist das E-Bike auf immerhin 63% der Wege, die in Bochum gefahren werden, eine gute Alternative. Ab 5 km liegt das Auto vorn, nur bis 10 km kommt das E-Bike nur noch bedingt mit.

Die Ursachen

Es stellt sich somit die Frage nach den Ursachen für diese Ergebnisse, insbesondere den Gründen für das desaströse Abschneiden des ÖPNV . Diese sind vielfältig:

Auto– Anders als in Großstädten sonst, gibt es in Bochum nach wie vor Schleichwege durch Wohngebiete. Durchgangsverkehr wird in Wohngebieten in Bochum immer noch geduldet. Schnell fließender Autoverkehr hat Priorität gegenüber hoher Wohn- und Lebensqualität,

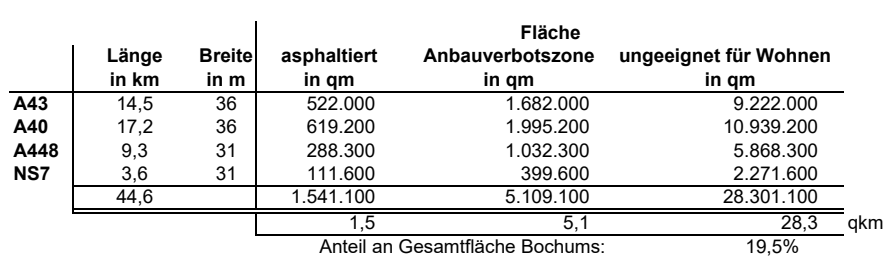

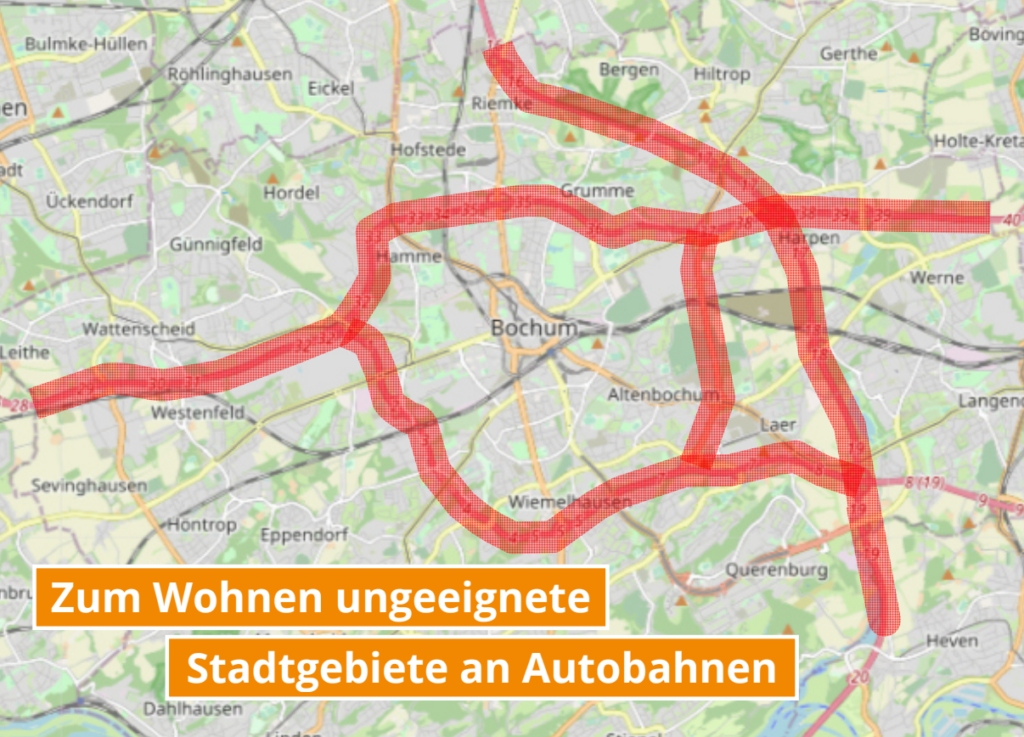

Zudem wurde das ganze Stadtgebiet mit Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen überzogen, die auch heute noch zu Lasten der Lebensqualität der Bewohner*innen mit Milliardenaufwand weiter ausgebaut werden (u.a. Westkreuz, Opelspange, 6-spuriger Ausbau A43 und A40.).

Im Ergebnis steht für das Auto ein erstklassiges Straßennetz zur Verfügung, das eine sehr schnelle Fortbewegung mit dem Auto ermöglicht.

Rad- und E-Bike – Insbesondere bei den Fahrtdauern auf den Strecken zwischen 3 und 10 km wird sichtbar, dass die Stadt nicht über ein durchgängiges Radverkehrsnetz verfügt. Schnelle durchgängige Radverkehrsverbindungen fehlen ebenso wie eigene Ampelschaltungen für Radfahrende und Grünpfeile. Menschen mit dem Rad auf Gehwege oder schlechte Radwege zu verweisen, wie es in Bochum üblich ist, verhindert hohe Fahrgeschwindigkeiten mit dem Rad.

Um das Rad auch für Wege über 10 km attraktiv zu machen wären geeignete Radschnellwege nötig. Diese sind nicht zu erwarten. Die Fertigstellung des RS1 ist aufgrund der Inkompetenz der Verantwortlichen in den nächsten 10-20 Jahren nicht zu erwarten. Die geplante indirekte Streckenführung steht zudem schnellen Fahrtzeiten entgegen, neue Radschnellwege werden gar nicht erst geplant.

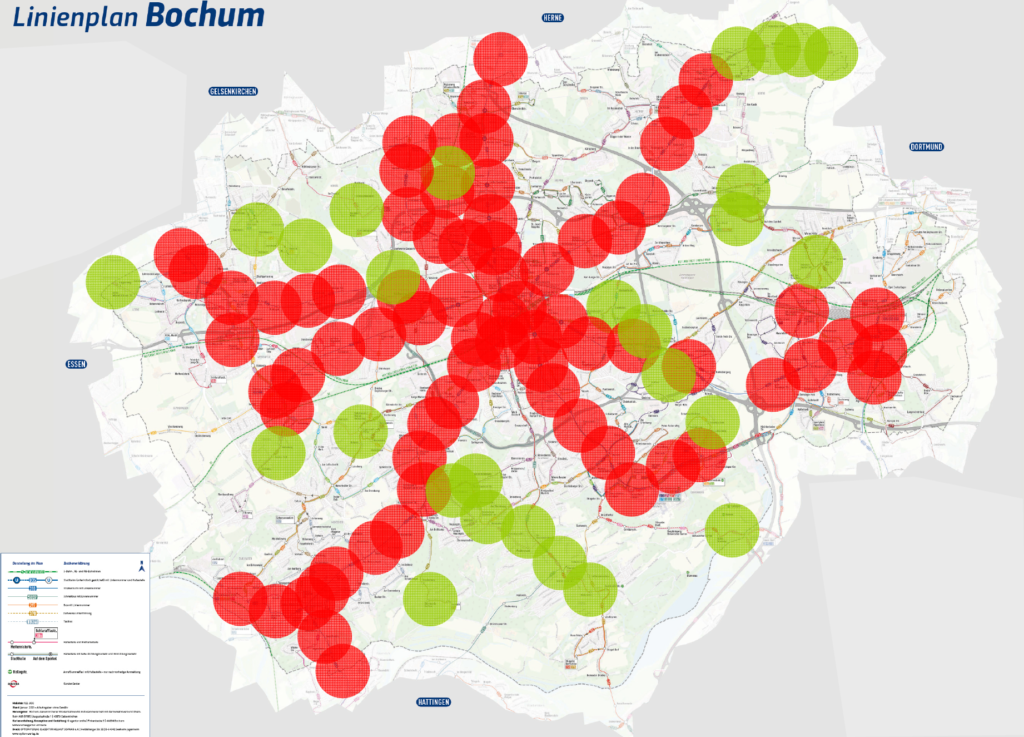

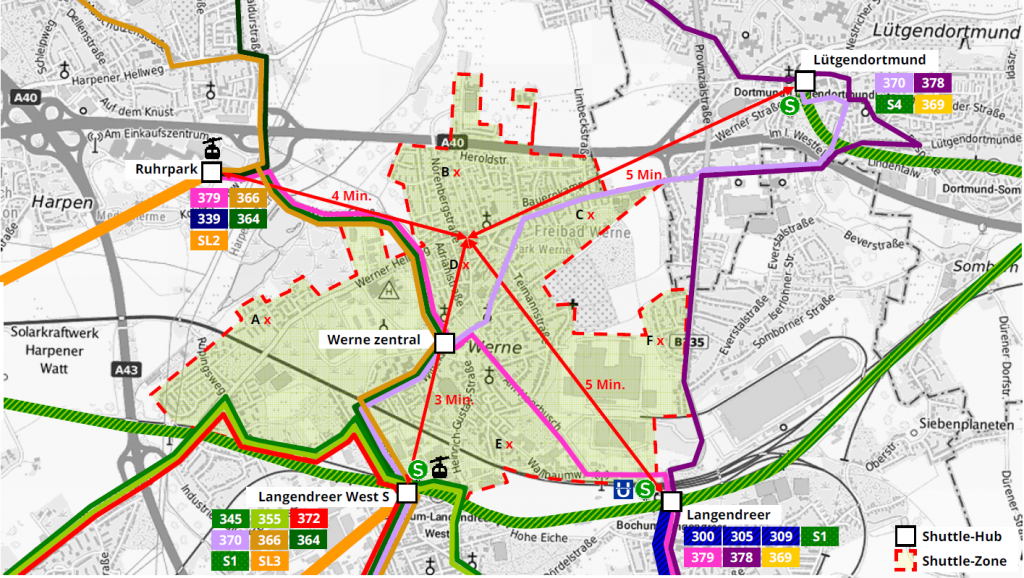

ÖPNV – Ursache für das desaströse Abschneiden von Bus- und Bahn ist das schlechte Nahverkehrsnetz in Bochum sowie der Ruhrstadt. Im wesentlich basiert der Nahverkehr auf langsamen, eher selten verkehrenden Buslinien, die jede Gießkanne abfahren. Das Straßen- und Stadtbahnnetz deckt das Stadtgebiet nur rudimentär ab. Wirklich schnell sind auch die Straßenbahnlinien nicht.

Ein substanzieller Netzausbau wird seit Jahrzehnten von der Politik, in Bochum den Mehrheitsfraktionen von SPD und Grünen, blockiert. Alle Initiativen in diese Richtung werden systematisch abgelehnt (Zehn neue Linien für das Bochumer Nahverkehrsnetz).

Die Ruhrstadt-Metropole verfügt über kein metropolengerechtes Nahverkehrsnetz. Es ist bei der Politik keine Bereitschaft zu erkennen, diese zu schaffen.

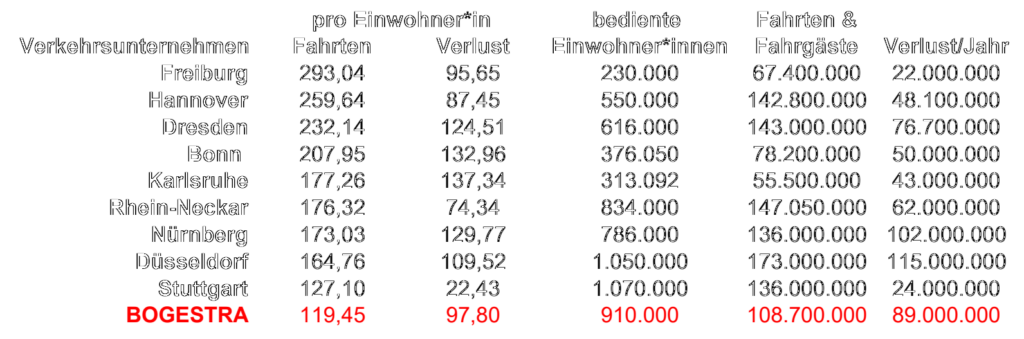

Auch die BOGESTRA, die Busse und Bahnen in Bochum betreibt, ist offensichtlich nicht an einem Ausbau des Nahverkehrsnetzes und einer Beschleunigung der Linien interessiert. Forderungen in dieser Hinsicht werden an die Politik nicht gestellt. Die offensichtlichen Mängel und Defizite werden nicht benannt. Es werden keine Lösungsvorschläge gemacht.

Der ÖPNV ist in Bochum nicht im Ansatz konkurrenzfähig zu Auto, Rad oder E-Bike. Wer ihn benutzt, wohnt regelmäßig entweder direkt an einer Bahnhaltestelle oder tut dies nicht freiwillig, sondern ist gezwungen Bus und Bahn zu nehmen, in der Regel weil die Nutzung eines Autos oder Rads nicht möglich ist. Für die Menschen in Bochum gibt es sonst eigentlich keinen Grund sich den unzumutbar langsamen ÖPNV anzutun.

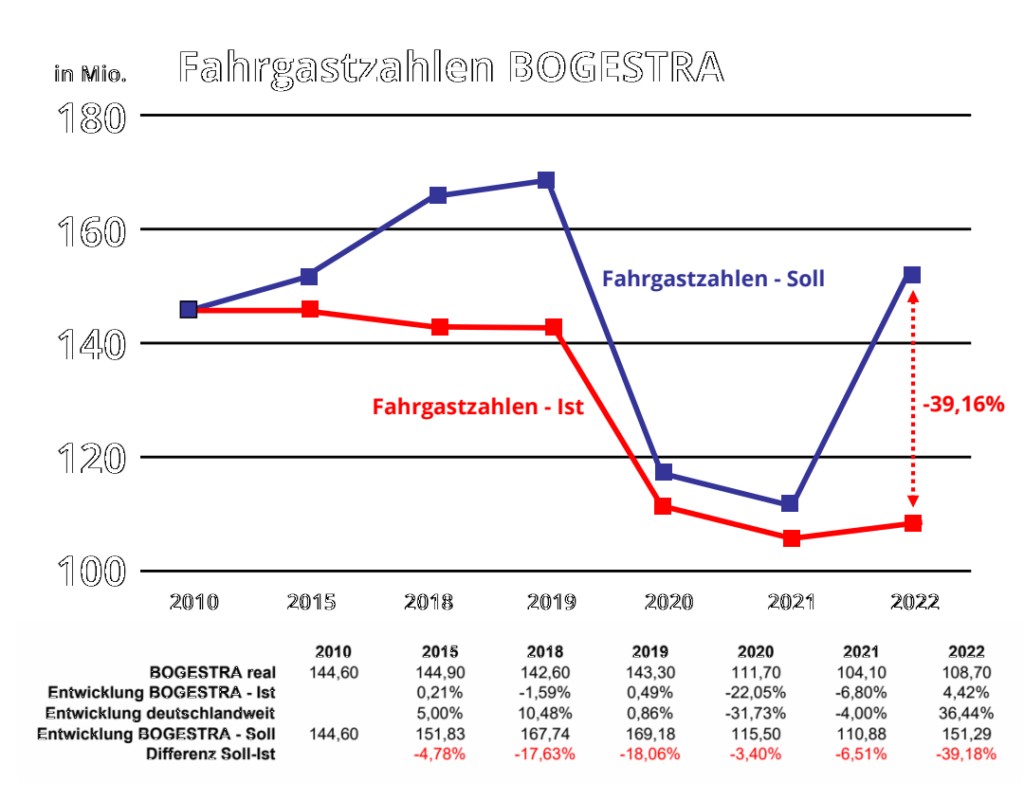

Aufgrund der geschilderten Situation ist zu erwarten, dass die Zahl der ÖPNV-Nutzenden zukünftig weiter abnehmen wird. Das desaströse ÖPNV-Angebot stellt einen hohen Anreiz dar, auf Auto oder E-Bike umzusteigen.

Die Untersuchung zeigt, die Verkehrspolitik in Bochum und der Ruhrstadt steht vor einem Scherbenhaufen. Seit Jahrzehnten wird zwar viel von Verkehrswende geredet, tatsächlich sind die Ergebnisse der Verkehrspolitik jedoch ernüchternd. Die mangelnde Bereitschaft die Dinge umzusetzen, die man besonders in Wahlkämpfen immer wieder lautstark ankündigt, rächt sich.