August-Bebel-Platz – Ein Plan für die Tonne

Vor der Kommunalwahl wollte die Verwaltung nach über 10 Jahren Vorlaufzeit noch schnell den Umgestaltungsplan für den August-Bebel-Platz durch die politischen Gremien prügeln. Vorgelegt wurde eine erschreckend schlechte Planung, deren Umsetzung fast 18 Mio. Euro kosten soll.

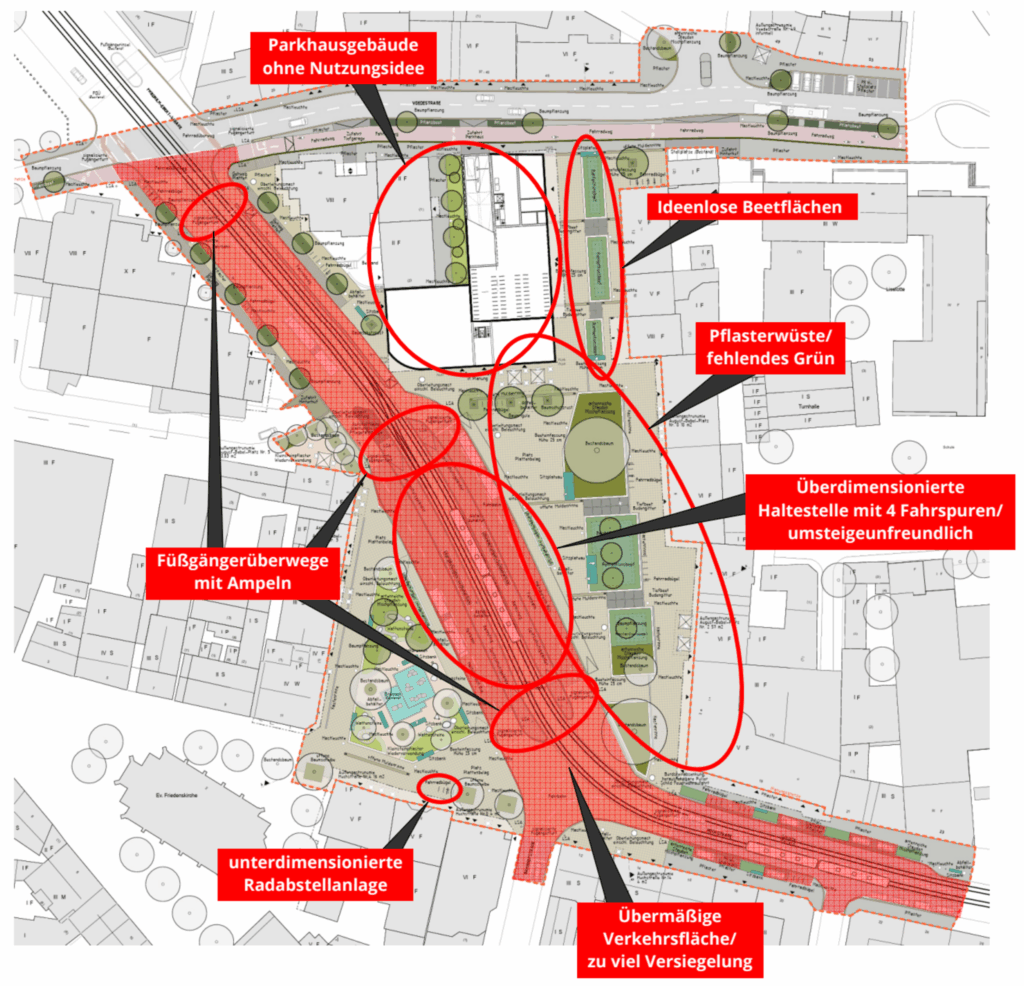

Schaut man sich die im Mai von der Verwaltung vorgelegte Umgestaltungsplanung (Planentwurf Vorlage 20251025) für den August-Bebel-Platz genauer an, gewinnt man den Eindruck, die Verwaltung hat jede Lust an einem hochwertigen Umbau des Platzes verloren. Das, was sie der Politik präsentierte, ist erschreckend anspruchslos und schlecht. Nach 10 Jahren Vorlaufzeit, zwei städtebaulichen Wettbewerben und einigen Informationsveranstaltungen, konnten Bürger, Bürgerinnen und Politik deutlich mehr Qualität erwarten.

Die Bemühungen zur Umgestaltung des Platzes können damit als gescheitert betrachtet werden. Die STADTGESTALTER sehen sich in ihrer Idee bestätigt, den Platz zum Park umzugestalten (Noch besser: Park statt Platz), mit viel Grün, einer Veranstaltungsfläche, Spielplatz, Café, vielen Sitzmöglichkeiten, einer schmalen Verkehrsachse und einem verkleinerten Parkdeck. In jeder Hinsicht würde ein August-Bebel-Park die Innenstadt Wattenscheid wirklich bereichern, könnte sie beleben und würde ihr guttun. Mit einem Platz, schon gar nicht in der jetzt vorgeschlagenen Form, ist das nicht möglich.

Peinliche Vorstellung im Mobilitätsausschuss

Bereits bei der Vorstellung der Planungen im Mobilitätsausschuss gab der Bochumer Stadtbaurat, Markus Bradtke, zu, dass der jetzt vorgelegte Entwurf, in Sachen Grün, Haltestellenplanung, Raumaufteilung und Barrierewirkung aufgrund der quer über den Platz führenden Verkehrsachse erhebliche Mängel aufweise, die noch zu beheben seien. Es fragt sich allerdings, wie eine Planung, an der schon über 10 Jahre gearbeitet wurde, immer noch derart mangelhaft sein kann.

Auch zeigte sich Bradtke enttäuscht über die Bezirksvertretung Wattenscheid. In den Hinterzimmern des Ältestenrats, hätte man ihm signalisiert, dass die Fraktionen der Bezirksvertretung die Planungen ohne große Debatte durchwinken würden. Anschließend wäre es, für ihn unverständlich, zu einer kritischen Diskussion über den Entwurf und zu dessen Ablehnung gekommen. Dazu ist zu sagen, wer meint schlechte Vorlagen über politische Hinterzimmer durchbringen zu können, der muss sich nicht wundern, das ihm ein solches Vorgehen, um die Ohren fliegt.

Bürgerbeteiligung fällt aus, Meinung der Menschen interessiert ohnehin nicht

Auch ist nicht festzustellen, dass die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung substanziell in die vorliegende Planung eingeflossen sind. Diese fand ohnehin nur an einem Abend vor drei Jahren, am 25.10.2022, statt, dem Vorabend vor der Auswahl des Gewinnerentwurf des zweiten städtebaulichen Wettbewerbs. Der Siegerentwurf, dessen Realisierung auch der Stadtbaurat bevorzugt hätte (Siegerentwurf August-Bebel-Platz), konnte dann jedoch nicht realisiert werden, weil das Gewinnerbüro nicht mit der Stadt zusammenarbeiten wollte. Also sollte der zweitplatzierte Entwurf umgesetzt werden.

So dauerte es fast 3 Jahre, ehe die Verwaltung, ohne weitere Bürgerbeteiligung, der Politik einen “weiterentwickelten” Entwurf vorstellte, mit dem Hinweis des Stadtbaurats, dieser müsse jetzt umgehend beschlossen werden, sonst könne man die zur Umsetzung nötigen Fördermittel nicht beantragen. Die übliche Erpressungsnummer der Verwaltung, um auch für inakzeptable Arbeit Zustimmung zu erhalten. Der Plan ging auf, wie immer nickten Rot und Grün alles brav ab.

Auch eine erneute Bürgerbeteiligung wollte Rot-Grün nicht. Dass der vorliegende Entwurf nichts mehr mit dem Siegerentwurf zu tun hat, dessen Realisierung auch die Menschen in Wattenscheid vorgezogen hätten, wird ignoriert. Stellt man die Planungen auf den Kopf, sollte eine erneute Bürgerbeteiligung selbstverständlich sein, aber nicht in Bochum. So verprellt man die Bürger und Bürgerinnen, die sich konstruktiv in den Entwicklungsprozess der Stadt einbringen wollen. Demonstrativ erklärt man ihnen: “Wir machen das, was wir wollen, was ihr dazu sagt, interessiert uns nicht.” Das Vorgehen beim August-Bebel-Platz ist ein Beispiel dafür, wie das, was die Verwaltung in Bochum Bürgerbeteiligung nennt, funktioniert, allenfalls gibt es Alibiveranstaltungen, sonst versucht man eine echte Beteiligung der Menschen systematisch zu vermeiden.

Planungsentwurf ist in jeder Hinsicht misslungen

Der vorliegende Planungsentwurf, sieht eigentlich gar keinen echten Platz mehr vor, geplant wurde eine überdimensionierte Kreuzung. Statt August-Bebel-Platz wäre August-Bebel-Kreuzung die korrekte Beschreibung. Quer über den Platz verläuft eine vierspurige Fahrbahn mit dazwischen liegender zweispuriger Gleisanlage für die Straßenbahn. Diese massive Barriere und Asphaltwüste sollen Fußgänger und Fußgängerinnen nur an zwei Stellen mittels Ampel queren können. 5.400 qm des Platzes, fast ein Drittel der Gesamtfläche, bleiben Verkehrsfläche, obwohl kein Auto mehr drüber fahren soll.

Die Dimension der Haltestelle ist maßlos, die Wege zum Umsteigen unnötig weit und umständlich. Statt wie von den STADTGESTALTERn vorgeschlagen, die Busse in der Mitte von nur zwei Haltesteigen fahren zu lassen, an denen auch außen die Straßenbahnen halten (Noch besser: Park statt Platz), sieht der Entwurf der Stadt vier Haltesteige vor, zwischen denen die Nutzer und Nutzerinnen von Bus- und Bahn beim Umsteigen unter Benutzung der beampelten Überwege wechseln müssen. Statt zwei Busfahrspuren, soll es vier geben.

Der Grund: Die Stadt will unter keinen Umständen die Gleise verlegen. Das würde angeblich ein langwieriges. Planfeststellungsverfahren nach sich ziehen. Es darf bezweifelt werden, ob das wirklich nötig ist. Aber selbst wenn, dauert ein solches Verfahren 1 bis 3 Jahre und hätte in den letzten 10 Jahren schon lange auf den Weg gebracht werden können. Bis zum jetzt geplanten Baubeginn 2028 bleiben ebenfalls noch weitere 3 Jahre Zeit. Wenn man denn eine vernünftige Lösung für die Haltestelle wollte, wäre die möglich. Es fehlt nicht die Möglichkeit dazu, sondern der Wille, sowohl in der Verwaltung wie in der Politik.

Die Flächen, die für einen “Platz” südlich und nördlich der Verkehrsachse überbleiben, sollen gemäß dem vorgelegten Entwurf wahllos mit ein paar Beeten und Bäumen bestückt werden, so dass die bisher kaum vorhandenen Grünflächen um minimale 4,3 % ansteigen und ganze 11 Bäume auf 17.700 qm Platzfläche hinzukommen würden. Platz für größere Veranstaltungen bleibt keiner. Die Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität bliebe gering. Wer will sich direkt an eine überdimensionierte Haltestelle setzen und Busse und Bahnen beobachten?

Zentrales Element des Platzes soll zukünftig ein 6-stöckiges Parkhaus mit 114 Stellplätzen im Norden an der Voederstraße sein. Der Bau des Parkhauses allein wird rd. 2,5 Mio. Euro verschlingen, wenn man die Kosten für den Neubau des Parkhauses P7 zugrunde legt. Was noch mehr Parkplätze zur Belebung der Wattenscheider Innenstadt beitragen sollen, ist fraglich. Ideen für eine Bebauung, die der Innenstadt wirklich was bringen würden, wie z.B. der von den STADTGESTALTERn vorgeschlagene Erweiterungsbau für die Liselotte-Rauner-Schule (Hauptschulen haben keine Zukunft), um diese zukünftig als Gesamtschule betreiben zu können, fehlen.

Aber der Platz soll zukünftig autofrei sein. Bei vier Fahrspuren und nur zwei beampelten Überwegen für Fußgänger und Fußgängerinnen kann man sich allerdings fragen, warum? Sinn und Zweck, den Durchgangsverkehr quer über den Platz zu unterbinden, ist doch, zu ermöglichen, dass die Menschen ohne große Hindernisse über den gesamten Platz flanieren können. Genau das macht einen guten Platz aus. Dieses Verständnis scheint bei der Verwaltung abhanden gekommen zu sein. An der aktuell vorhandenen Barrierewirkung der Verkehrsachse, ändert sich durch den vorgelegten Planungsvorschlag überhaupt nichts, der PKW-Verkehr könnte auch weiter fließen.

Der Planungsentwurf ist ein Tiefpunkt städtischer Planungsbemühungen. Über 10 Jahre Arbeit, unzählige Besprechungen, zahllose teure Arbeitsstunden, alles für die Tonne. 17,8 Mio. Euro für eine sinnlose Umgestaltung, die keinen erkennbaren Nutzen für die Innenstadt von Wattenscheid haben wird. Diesen Aufwand hätte man sich sparen können.

Politik und Verwaltung haben erkennbar jedes Interesse an Wattenscheid verloren

Die Planung August-Bebel-Platz zeigt, so wirklich ist man weder in der Politik noch in der Verwaltung an Wattenscheid-Mitte interessiert. Man macht sich wenig Mühe, der Anspruch an gute Stadtgestaltung ist gering. Hauptsache es wird irgendwas gemacht, damit sich Aktionismus vortäuschen lässt.

Das Ergebnis für Wattenscheid wird bitter sein. Die negative Entwicklung kann so niemals aufgehalten werden. Das böse Erwachen wird in einigen Jahren folgen, wenn die soziale Lage endgültig kippt (Während Wattenscheid-Mitte den Bach runter geht, diskutiert die Politik über Sitzfarben im Stadion). Schade, Wattenscheid hätte viel Potential, aber nicht bei solcher Stadtplanung, mit dieser Politik und der destruktiven Haltung gegenüber fortschrittlichen Veränderungen, mit der sich manche in Wattenscheid so gerne wie demonstrativ brüsten.