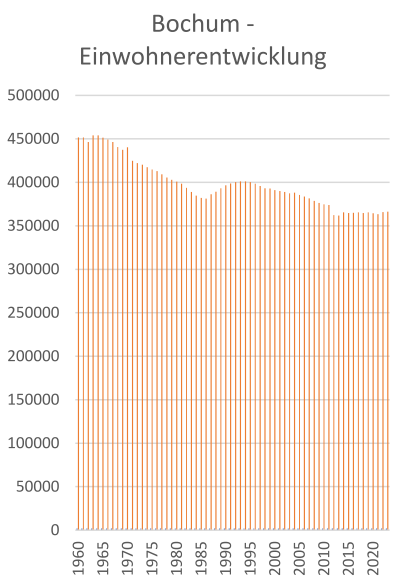

Einwohnerverlust seit 1960 kostet Bochum 237 Mio. Euro im Jahr

Während in den meisten deutschen Großstädten die Einwohnerzahl seit 1960 gestiegen ist, ist sie in Bochum um 86.000 Menschen gesunken. Das führt zu hohen Ausfällen bei Steuereinnahmen wie Zuweisungen. Bochum muss attraktiver werden, um mehr Menschen für die Stadt zu gewinnen.

Eine Stadt lebt von ihren Einwohnern und Einwohnerinnen, das gilt nicht nur im Hinblick auf Attraktivität, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Mehr Menschen in der Stadt zahlen mehr Steuern, wegen ihnen bekommt die Stadt mehr Finanzmittel vom Land. Zwar kosten zusätzliche Einwohner*innen auch mehr Geld, denn die Stadt benötigt zum Beispiel größere Schulen oder mehr Wohnungen, aber viele städtischen Fixkosten steigen nicht. Es ist nur ein Stadtrat erforderlich und es ist fast die gleiche Infrastruktur an Straßen, Kanälen, Strom- Gas und sonstigen Versorgungsleitungen nötig, unabhängig davon, wie viel Menschen in der Stadt leben.

Einwohner und Einwohnerinnen gewinnen war lange kein Ziel

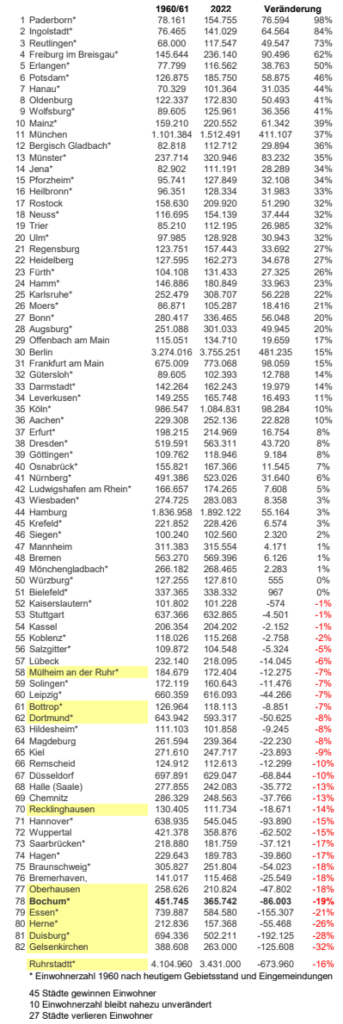

Doch lange hat sich Bochum wenig darum gekümmert, wie viele Menschen in der Stadt leben. So ist die Einwohnerzahl von 1960 bis 2022 um 86.000 Menschen (- gesunken. Zum Vergleich 81 Großstädte gibt es in Deutschland, In 55 Städten ist die Zahl der dort lebenden Menschen im gleichen Zeitraum gestiegen oder gleichgeblieben, nur in 27 gesunken, darunter alle 10 Stadtgemeinden der Ruhrstadt.

Auf einem Jahrzehnt des Wandels, in den 60er Jahren, in dem die Ruhr-Universität und Opel nach Bochum kamen, folgten vier Dekaden des Stillstands, in denen die Stadt versuchte den Strukturwandel zu verhindern bzw. zu ignorieren. Während die Großstädte außerhalb des Ruhrgebiets in die Zukunft investierten und den Strukturwandel aktiv vorantrieben, hoffte man in Bochum auf neue Industrie.

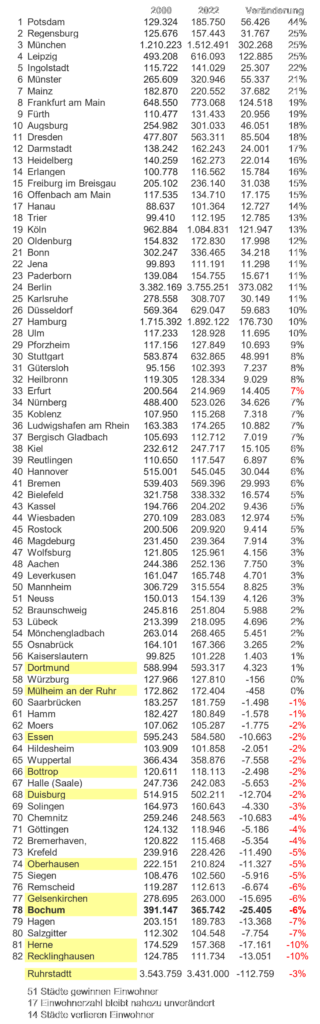

Entsprechend nahm die Zahl der wachsenden Großstädte im Laufe der Jahrzehnte deutschlandweit deutlich zu. Im Zeitraum 2000 bis 2022 verloren nur 14 Großstädte nennenswert Einwohner*innen, davon die fast die Hälfte Stadtgemeinden der Ruhrstadt, Bochum gehörte weiter dazu, die Einwohnerzahl nahm um 25.405 Menschen (6%) ab.

Die Folgen des Einwohnerverlustes

Menschen und Unternehmen machten weiterhin einen Bogen um Bochum und zogen andere Großstädte vor, um dort zu leben oder sich anzusiedeln. Stadtgestaltung, ein gutes Stadtbild und hohe Attraktivität waren bis Mitte der 2010er Jahre kein Thema in Bochum. Die in dieser Hinsicht immer größer werdenden Defizite und Mängel wurden mit “Woanders ist auch scheiße.” relativiert. Die Stadt träumte rückwärtsgewandt weiter von einer Re-Industrialisierung, der Strukturwandel kam nicht voran.

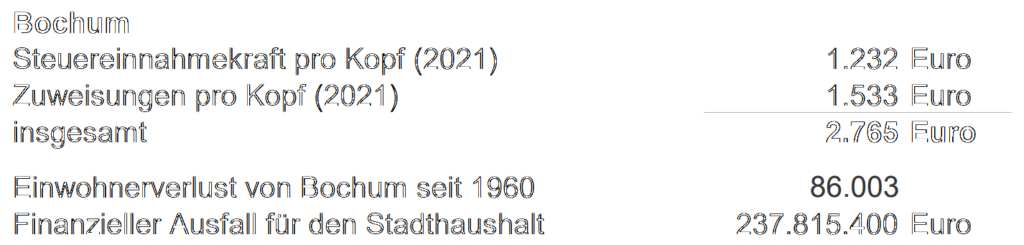

Der Verlust von 86.000 Menschen ging einher mit dem Verlust von 86.000 Konsumenten, die in Innenstädten und Stadtteilzentren heute als Kunden fehlen und 86.000 potentiell Steuerzahlenden, die bei der Stadt als Einnahmequelle ausfielen. Legt man die Steuereinnahmekraft und die Zuweisungen des Landes pro Kopf zugrunde, nahm die Stadt 2021 2.725 Euro pro Kopf an Steuern und Zuweisungen ein. 86.000 Einwohner und Einwohnerinnen mehr würden für Bochum heute jedes Jahr als 237,8 Mio. mehr Einnahmen pro Jahr bedeuten.

Der Fehler, dass die Stadtpolitik über Jahrzehnte Stadtgestaltung, Stadtbild und Attraktivität vernachlässigt hat, kommt Bochum heute teuer zu stehen.

Weiteres Problem: Geringe Steuereinnahmekraft

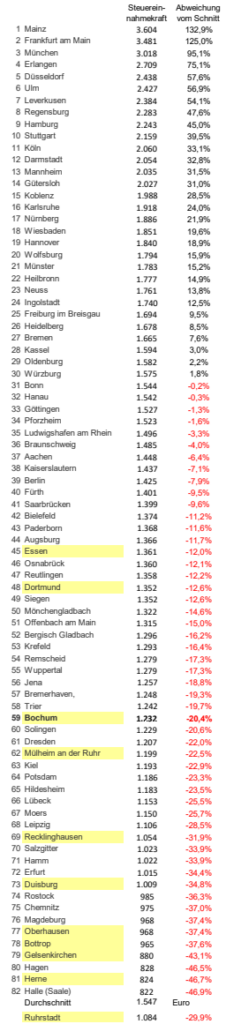

Zwar kann Bochum in den letzten Jahren die Einwohnerzahl halten, jedoch ist der Grund nicht der Umzug von Menschen mit gutem Einkommen und hoher Steuerkraft, sondern insbesondere der Zuzug von Flüchtlingen. Die Steuereinnahmekraft liegt daher über 20,4% unter dem in Deutschland üblichen. 1.232 Euro Steuereinnahmen erwirtschaften die Menschen in Bochum pro Kopf für die Stadt, im deutschen Schnitt sind es 1,.547 Euro in Mainz, Frankfurt und München sogar über 3.000 Euro (Deutschlandatlas – Steuereinnahmekraft).

Menschen mit hohem Anspruch an Stadtgestaltung, Stadtbild und Attraktivität und tendenziell hoher Steuerkraft ziehen eher nicht nach Bochum, es sind insbesondere die Menschen, für die es vorrangig ist, günstig zu leben und die sonst kaum Ansprüche stellen können.

Defizite bei Schulen und Bildung

Jedoch tut die Stadt viel zu wenig, um diesen Menschen mehr Chancen und gute Zukunftsperspektiven durch höhere Bildung und bessere Qualifizierung zu verschaffen. Das städtische Schul- und Bildungswesen ist unterentwickelt, die Schulentwicklungsplanung ist unbrauchbar (Schulentwicklungspläne erweisen sich immer wieder als unbrauchbar), der Zustand und Ausstattung der Schulen sind beklagenswert. Bildung und Qualifizierung der Menschen hat in der Bochumer Politik keine Priorität. Auch das ist ein wesentlicher Grund für die niedrige Steuereinnahmekraft.

Zwar hat sich die Hochschullandschaft in Bochum seit den 60er-Jahren massiv zum Positiven verändert – weit über 50.000 Studierende sind an Bochumer Hochschulen eingeschrieben – doch schaffte es die Stadt weiterhin nicht in ausreichendem Maße die Absolventen in Bochum zu halten. Zum einen fehlen weiterhin Beschäftigungsmöglichkeiten in Bochum, zum anderen ziehen auch die Studierenden andere Städte zum Leben vor. Liegen Jobangebote neben Bochum auch aus Städten wie Mainz, Freiburg oder Erlangen vor, ziehen die meisten weg (Warum wollen viele (Hochqualifizierte nicht im Ruhrgebiet leben und arbeiten?).

Weiterhin tut sich die Stadtpolitik in Bochum schwer, die Stadtstrukturen grundlegend zu verändern. Der Fokus der Politik liegt weiterhin auf der Versorgung der Menschen, insbesondere der sozial Benachteiligten. Wie diese Politik, bei schwindender Einwohnerzahl und abnehmender Steuereinnahmekraft im Vergleich zu den deutschen Großstädten sonst finanziert werden soll, darüber wird sich kaum Gedanken gemacht. Trotzdem die negativen Folgen der verfehlten Politik – insbesondere die Last der fehlenden Einwohner*innen – die Stadt heute hart trifft, ist die Bereitschaft einer grundsätzlichen Neuausrichtung weiter eher gering. Zwar sehen die Ziele der Bochum-Strategie die nötige Umorientierung mittlerweile vor (Präsentation Bochum-Strategie), doch geht die Umsetzung in der Realität nur zähflüssig voran.

Für grundlegende Veränderungen fehlt der Mut

Es fehlt weiterhin der Mut und die nötige Geschwindigkeit, die Stadt so zu verändern, wie dies in erfolgreichen Großstädten schon über Jahrzehnten zu beobachten ist. Bochum tut sich nach wie vor schwer von anderen Städten zu lernen und will den Blick, den Menschen von außen auf die Stadt haben, immer noch viel zu selten wahrhaben.

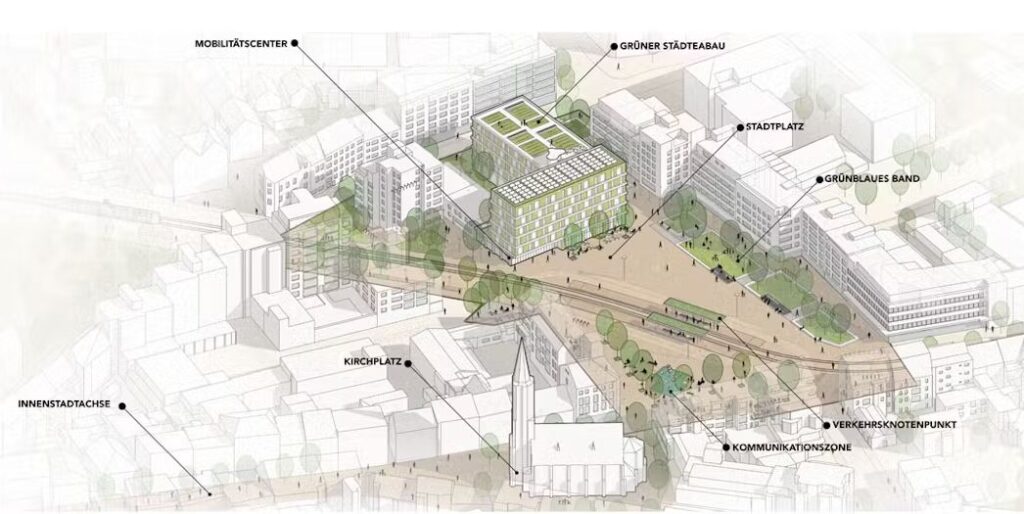

Um Einwohner und Einwohnerinnen sowie Unternehmen für die Stadt zu gewinnen und die Steuereinnahmekraft pro Kopf zu erhöhen, muss die Stadt deutlich attraktiver werden. Insbesondere müssen die gravierenden Mängel bei Stadtgestaltung und Stadtbild beseitigt werden. Zweitens sollte die Schaffung von besseren Zukunftsaussichten für die Menschen Priorität bekommen, die bisher in dieser Hinsicht benachteiligt sind. Dazu sind erhebliche Investitionen in die Verbesserung der städtischen Schul- und Bildungslandschaft nötig.