Verhinderte Mitwirkung der Frauenlobschule bei OGS-Vergabe kostet Stadt wohl 0,7 Mio.

Das Oberverwaltungsgericht gibt der Schule Recht, bei der Auswahl des neuen OGS-Trägers hätte die Frauenlobschule beteiligt werden und mitbestimmen müssen. Ohne Zustimmung der Schulkonferenz durfte die Stadt keinen OGS-Träger auswählen. Ohne Unterschrift der Schule unter dem Kooperationsvertrag mit dem neuen OGS-Träger, hat die Stadt kein Anrecht auf 0,7 Mio. Fördermittel.

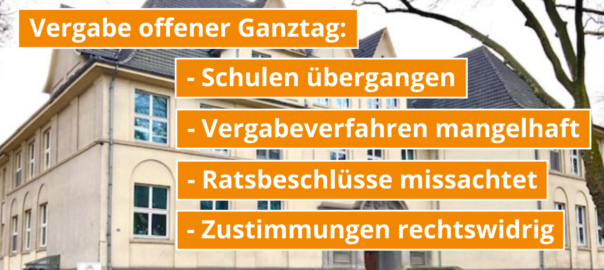

Bei der Neuausschreibung, welcher soziale Träger ab dem Schuljahr 2023/24 den Betrieb des Offenen Ganztags an der Frauenlob-Grundschule übernehmen sollte, überging. die Stadt wie an über 50 weiteren Bochumer Schulstandorten, Schule und Schulkonferenz (Schulkonferenzen von über 50 Schulen bei OGS-Vergabe übergangen).. Weder wurde der Schulkonferenz, wie in § 65 (3) Nr 3. SchulG-NRW vorgesehen, der auszuschreibende Kooperationsvertrag vor Beginn des Vergabeverfahrens zur Mitgestaltung und Entscheidung vorgelegt, noch wurde sie an dem Bewertungsverfahren bzw. der eigentlichen Bewertung und Auswahl des OGS-Trägers ausreichend beteiligt. Die Bürokraten in der Schulverwaltung maßten sich an, über die Köpfe der Schulgemeinschaft alleine zu entscheiden, welcher Träger zukünftig die OGS der Frauenlobschule betreiben sollte.

Schulkonferenz stimmte Auswahl des OGS-Trägers nicht zu

Folgerichtig stimmte die Schulkonferenz der Frauenlobschule der Auswahlentscheidung der Schulverwaltung nicht zu, besonders da die Entscheidung nicht nachvollziehbar getroffen wurde und in die Entscheidung die Belange und Bedürfnisse der Schule nicht hinreichend eingeflossen sind. Es kam zum Rechtsstreit, in dem die Schulkonferenz ihre Rechte gegenüber der Schulverwaltung geltend machte.

Zwar wollte das Oberverwaltungsgericht Münster im einstweiligen Verfahren aus Sachdienlichkeitsgründen nicht so weit gehen, die Stadt zu verpflichten, die Zusammenarbeit mit dem neuen OGS-Träger sofort zu beenden – darüber soll im Hauptsacheverfahren entschieden werden – doch gab das Gericht der Schulkonferenz inhaltlich umfänglich Recht (Kommentierter Beschluss des OVG).

OVG bestätigt Rechtsauffassung der Schulkonferenz

Die Rechtsaufassung der Schulkonferenz wurde voll bestätigt, In seinem Beschluss führt das Gericht (Kommentierter Beschluss des OVG) u.a. aus,

– dass die Schulkonferenz indirekt ein Mitwirkungsrecht an der Auswahl des OGS-Trägers zusteht,

– dass hinsichtlich der Kooperationsvereinbarung seitens der Schulkonferenz ein Zustimmungsvorbehalt besteht,

– dass die Kooperationsvereinbarung zwischen Schulverwaltung, OGS-Träger und Schule nur mit Unterschrift der Schulleitung rechtswirksam ist,

– dass ein Vergabeverfahren so auszugestalten ist, dass die Mitwirkungsrechte der Schule gemäß Schulgesetz voll gewahrt bleiben,

– dass Zuwendungen des Landes an die Stadt gemäß BASS 11-02 Nr.19 nicht zu leisten sind, wenn keine von allen drei Partnern unterschriebene Kooperationsvereinbarung vorliegt, der die Schulkonferenz zugestimmt hat,

So führt das OVG wörtlich aus: “Die Schulkonferenz darf ihre Zustimmung … bei Vorliegen hierfür sprechender sachlicher Gründe auch verweigern, um die Mitwirkung eines bestimmten Trägers oder einer bestimmten Einrichtung … zu verhindern. … Die Ausführungen … sind dahin klarzustellen, dass der Schulkonferenz … ein negatives und indirektes Mitbestimmungsrecht bei der Trägerauswahl zusteht, …” (Kommentierter Beschluss des OVG).

Das Gericht widerspricht der Rechtsaufassung der Schulverwaltung (Antragsgegnerin), die Kooperationsvereinbarung sei auch ohne Zustimmung der Schule rechtswirksam: “Mit der beschriebenen landesrechtlichen Grundkonzeption der Offenen Ganztagsschule kaum vereinbar ist die Rechtsauffassung der Antragsgegnerin [Schulverwaltung], es sei “rechtlich nicht möglich oder erforderlich, dass der Schulträger eine Zustimmung [der Schulkonferenz] zu dem Angebot des, von ihm ausgewählten Trägers einhole”, der Begriff der Zustimmung sei “missverständlich formuliert” und nur als das Erreichen einer Abstimmung gemeint, deren Scheitern einen Zuschlag an den ausgewählten Träger auch ohne Einvernehmen der Schule rechtfertige” (Kommentierter Beschluss des OVG).

Weiterhin stellt das Gericht klar: “Der Gesetzgeber macht diese Auswahlentscheidung [über den OGS-Träger] deshalb von einer dreiseitigen Kooperationsvereinbarung zwischen Schulträger [Stadt Bochum] außerschulischem Träger und der Schule abhängig, die auf der Seite der Schule unter dem Zustimmungsvorbehalt [der Schulkonferenz] steht” (Kommentierter Beschluss des OVG).

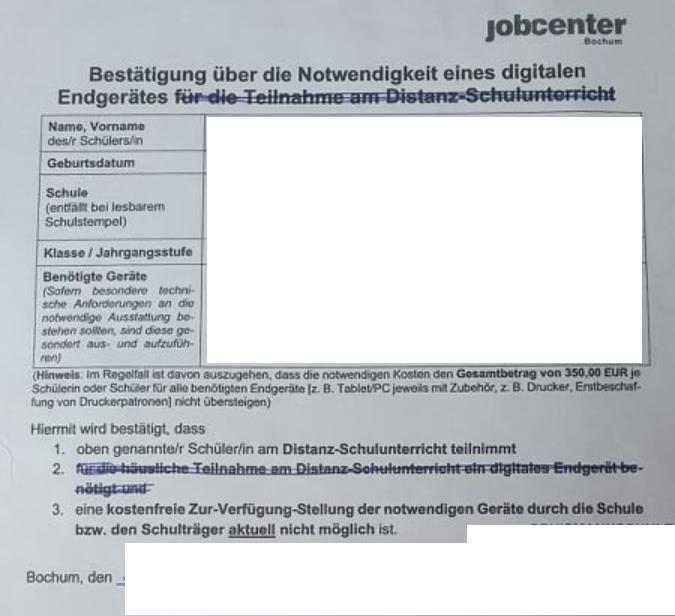

Kein Anrecht auf Zuwendungen, bei nicht unterschriebener Kooperationsvereinbarung

Das OVG: führt zudem aus “Nach derzeitiger Erlasslage kann das Land seine Zuwendungen an die Antragsgegnerin [Stadt Bochum, Schulverwaltung] für die an der Frauenlobschule eingerichtete Offene Ganztagsschule … vom Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Antragsgegnerin, der Beigeladenen [OGS-Träger] und der Frauenlobschule abhängig machen. Zuwendungsvoraussetzung ist danach u.a. die Vorlage einer Aufstellung von abgeschlossenen und geplanten Kooperationsvereinbarungen” (Kommentierter Beschluss des OVG).

Eine solche rechtswirksame Vereinbarung liegt im Fall der Frauenlobschule nicht vor. Unterschrieben wurde die Kooperationsvereinbarung nur von Schul- und OGS-Träger, nicht aber von der Schule bzw. Schulleitung, da die Schulkonferenz eine Zustimmung aufgrund der fehlenden Berücksichtigung der Belange und Bedürfnisse bei der Ausgestaltung der Vereinbarung wie bei der Auswahl des OGS-Trägers ausdrücklich ablehnte

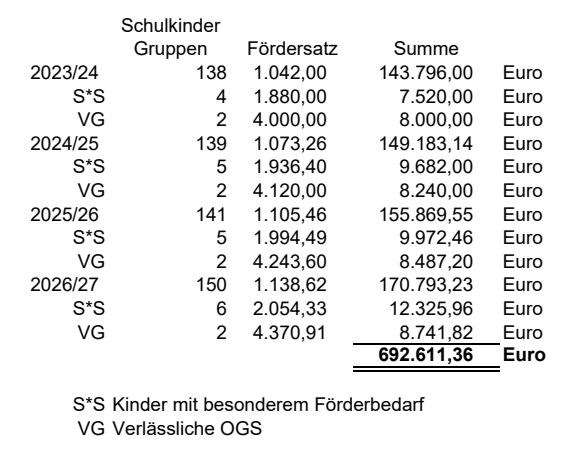

Gemäß dem vom OVG bereits angeführten Erlass (BASS 11-02 Nr.19, Punk 4c) liegen also die Voraussetzungen für Zuwendungen des Landes im Falle der Frauenlobschule nicht vor. Die Zuwendungen, die die Stadt vom Land voraussichtlich nicht erhält, summieren sich in vier Jahren, also dem Zeitraum, über den die Trägerschaft der OGS neu vereinbart werden sollte, auf fast 0,7 Mio. Euro.

Der Stadt würden bei rechtswirksamer Kooperationsvereinbarung pro in der OGS betreutem Schulkind 1.042 Euro/Jahr zustehen, pro Schulkind mit besonderem Förderbedarf 1.880 Euro/Jahr und pro Gruppe mit 26 Schulkindern der “Verlässlichen Grundschule” 4.000 Euro/Jahr. Ohne Zuwendungen, muss die Stadt für die entsprechenden Kosten selbst aufkommen und dafür Geld aus dem städtischen Haushalt bereitstellen.

Von Seiten des Landes wäre zudem zu klären, ob an weiteren Bochumer Grund- und Förderschulen nicht rechtswirksam geschlossene Kooperationsvereinbarungen vorliegen. Nicht rechtswirksam wären gemäß Beschluss des OVG auch Vereinbarungen, die zwar von der Schulleitung unterschrieben wurden, denen aber die Schulkonferenz nicht ausdrücklich per Beschluss zugestimmt hat. Nach Informationen der STADTGESTALTER fehlen an einer Reihe weiterer Grundschulen bisher derartige Beschlüsse der Schulkonferenzen. Zu erwarten ist, dass bei näherer Beschäftigung mit den geschilderten Sachverhalten ggf weitere Schulkonferenzen aus gleichen Gründen wie bei der Frauenlobschule eine Zustimmung ablehnen, Dann bestünde auch bei diesen Schulen für das Land keine Rechtsgrundlage die entsprechenden Zuwendungen an die Stadt zu zahlen.

Schulverwaltung will zukünftig Schulen besser beteiligen

Immerhin hat die Schulverwaltung im Laufe des Gerichtsverfahrens bereits zugesichert, dass bei zukünftigen Verfahren das Prozedere zur Auswahl eines OGS-Trägers grundlegend verändert wird, insbesondere dass zukünftig jede Schulkonferenz bereits vor Beginn des Ausschreibungsverfahren die auszuschreibende schulspezifische Kooperationsvereinbarung zur Mitgestaltung und Zustimmung vorgelegt werden soll. Eine solche Veränderung des Verfahrens wäre für die Zukunft hinsichtlich Mitwirkung der Schulen in Sachen Auswahl OGS-Träger als erster großer Schritt in die richtige Richtung zu werten. Dieser Schritt alleine reicht jedoch noch nicht aus, um den rechtlichen Anforderungen an die Mitwirkung gerecht zu werden, weitere Schritte müssen folgen.

Die STADTGESTALTER, die die Schulkonferenz der Frauenlobschule bei der Durchsetzung ihrer Rechte nach Kräften unterstützt haben, werden in diesem Sinne weiter auf Schulverwaltung und Politik einwirken, damit die Schulverwaltung mindestens für die Zukunft die Mitwirkungsrechte der Schulen achtet und die Belange und Bedürfnisse der Schulen, bei den Auswahlverfahren der OGS-Träger hinreichend berücksichtigt.

Einsatz, Engagement und Courage von Eltern und Lehrerinnen an der Frauenlobschule vorbildlich

Weiterhin ist anzumerken, dass Schulkonferenz und Schulleitung der Frauenlobschule durch ihre Hartnäckigkeit es erst ermöglicht haben, dass die bisherige Verfahrensweise von der Stadt aufgegeben werden muss. Das geschilderte Verfahren zeigt, dass engagierte wie couragierte Eltern und Lehrerinnen, die sich konsequent für die Rechte ihrer Schule einsetzen, viel für die Schulen und die Stadt erreichen können. Die STADTGESTALTER würden sich wünschen, dass sich auch andere Bochumer Schulen daran ein Beispiel nehmen und sich mit mehr Mut und Engagement für die Belange und Bedürfnisse ihrer Schüler*innen einsetzen und sich von Schulverwaltung und Schulaufsicht nicht den Schneid abkaufen lassen.

Neuer OGS-Träger überzeugt bisher nicht

Abschließend zu erwähnen ist, dass die Frauenlobschule feststellen muss, dass der neue OGS-Träger bisher die mit dem Schulträger vereinbarten Anforderungen an die personelle Ausstattung der OGS-Betreuung sowohl in quantitativer wie qualitativer Hinsicht nicht erfüllen kann. Auch in diesem Punkt scheinen sich die Befürchtungen der Schule leider zu Bewahrheiten. Sollte dieser Zustand anhalten, wäre eine Kündigung gegenüber dem OGS-Träger die notwendige Folge.