Ein Plan für die Neugestaltung des Riemker Markts

Der massenhafte Durchgangsverkehr nach Neubau der Herner Straße hat das Stadtteilzentrum von Riemke nachhaltig zerstört. Ein rigoroser Neuanfang ist nötig. Die STADTGESTALTER machen dazu einige Vorschläge.

Das Stadtteilzentrum von Riemke ist fast tot. Angebote für den täglichen Bedarf gibt es kaum noch. Der Supermarkt ist lange weg. Die Straße ist laut und trostlos, Leerstände prägen das Bild. Den meisten Gebäuden ist ein erheblicher Sanierungsstau anzusehen. Der Marktplatz ist ein öder Parkplatz. Es gibt eigentlich kaum mehr etwas, weshalb man herkommen möchte.

Übermäßiger Verkehr zerstört das Stadteilzentrum

Wie konnte es so weit kommen? Eine 18 Meter breite Asphaltschneise mitten durch das Herz des Stadtteils, die 2018 von 14,7 Mio. Fahrzeugen pro Jahr befahren wurde, unter diesen Bedingungen hatte das Riemker Stadtteilzentrum keine Chance.

Das Schicksal von Riemke Mitte war besiegelt, nachdem die Stadt 2012 die Herner Straße erneuerte und dabei vier volle Fahrspuren ohne Straßenbahngleis schaffte, um die Straße für den Abkürzungsverkehr zwischen A43 und A40 attraktiv zu machen (Anwohner der Herner Straße dürfen nicht für Fehlplanungen der Stadt zahlen müssen). Die Kritiker*innen dieses maßlosen Neubaus hatten gewarnt, dass durch den autofreundlichen Ausbau, der Verkehr das Stadtteilzentrum zerstören wurde. Die Politik war an den zu erwartenden Folgen für den Stadtteil desinteressiert oder ignorierte sie. Die politische Fehlentscheidung ist nicht entschuldbar, 2012 war bekannt und zeigten alle Erfahrungen mit ähnlichen Projekten, dass eine 4-spurige Stadtstraße mitten durch ein Stadtteilzentrum dessen Zerstörung bewirken würde.

Bezeichnend, dass die Politik auch dann nicht handelte, als der Niedergang von Riemke immer sichtbarer wurde. Erst eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zwang die Stadt Ende 2018 zum Handeln. Aufgrund der dauerhaften Überschreitungen der Stickstoffdioxidgrenzwerte drohte ein Dieselfahrverbot (Vorschlag um Dieselfahrverbot auf der Herner Straße zur verhindern). Um die Straße für den Durchgangsverkehr von A40 zur A43 unattraktiv zu machen, führte die Stadt Tempo 30 ein. Erst jetzt nahm die Verkehrsbelastung am Riemke Markt so weit ab, dass seitdem zumindest die Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden können.

Die verhältnismäßig geringe Reduzierung des Verkehrs ohne bauliche Veränderungen am Straßenquerschnitt hatte jedoch keinen spürbaren Einfluss auf den Niedergang des Stadtteilzentrums. Dieser setzte sich fort. Wesentliche Strukturen für ein funktionierendes Stadtteilzentrums waren in Riemke allerdings schon 2018 unwiederbringlich verloren gegangen.

Ausgangssituation heute

Heute sind die im Laufe der Jahrzehnte durch falsche Stadtplanung angerichteten Schäden schon zu groß, um in Riemke ein pulsierendes Stadtteilzentrum, wie es bis in die 80er Jahre bestanden hat, wiederherzustellen.

Trotzdem ließe sich nach Ansicht der STADTGESTALTER wenigstens ein Teil des ehemaligen Zentrums zwischen Lutherhaus und Wilbergstraße reaktivieren. Insbesondere die Gegend um den Riemker Markt bietet dazu einige Chancen.

Seit Jahren besteht der Plan an der Ecke Herner Straße/ Tippelsberger Straße in einem gesichtslosen Neubau einen REWE-Markt anzusiedeln (WAZ vom 06.11.2024). Das Projekt musste mehrfach verkleinert werden. Die übermäßige Verkehrsbelastung auf der Herner Straße erfordert teure Lärmschutzmaßnahmen, die Wohnlage ist unattraktiv, sie weist schwere Defizite auf.

Der neue Supermarkt könnte trotzdem für eine gewisse Belebung des Stadtteilzentrums sorgen. Er liegt allerdings nicht direkt im Zentrum von Riemke am so genannten “Riemker Markt”, sondern jenseits der Tippelsberger Straße, 150 Meter südlich davon. Daher ist zu befürchten, dass der Markt bevorzugt mit dem Auto angefahren wird und sich die Impulse für das eigentlich Stadtteilzentrum in Grenzen halten werden.

Zur Belebung des Stadtteilzentrums Riemke, wird die Ansiedlung des Supermarktes also bei weitem nicht ausreichen. Daher haben die STADTGESTALTER weitere Vorschläge entwickelt.

Der Plan der STADTGESTALTER

Der Plan der STADTGESTALTER verfolgt insbesondere folgende Ziele: Der Verkehr im Stadtteilzentrum soll auf ein stadtverträgliches Maß reduziert werden, die trostlose 4-spurige Aspahltwüste zur Aufwertung des Stadtbildes zurückgebaut werden. Die leichte Zu-Fuß-Erreichbarkeit der Geschäfte und Orte im Stadtteilzentrum soll wieder hergestellt werden. Aktuell sind die Gehwege an vielen Stellen kaum 2 Meter breit. Die Querung von Herner wie Tippelsberger Straße ist für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, eine Zumutung. Am Riemker Markt fehlt zudem ein Frequenzbringer, ein attraktiver Supermarkt, der Kunden in das Stadtteilzentrum bringt, die andere Geschäfte besuchen würden.

Auf dieser Grundlage machen die STADTGESTALTER folgende Vorschläge:

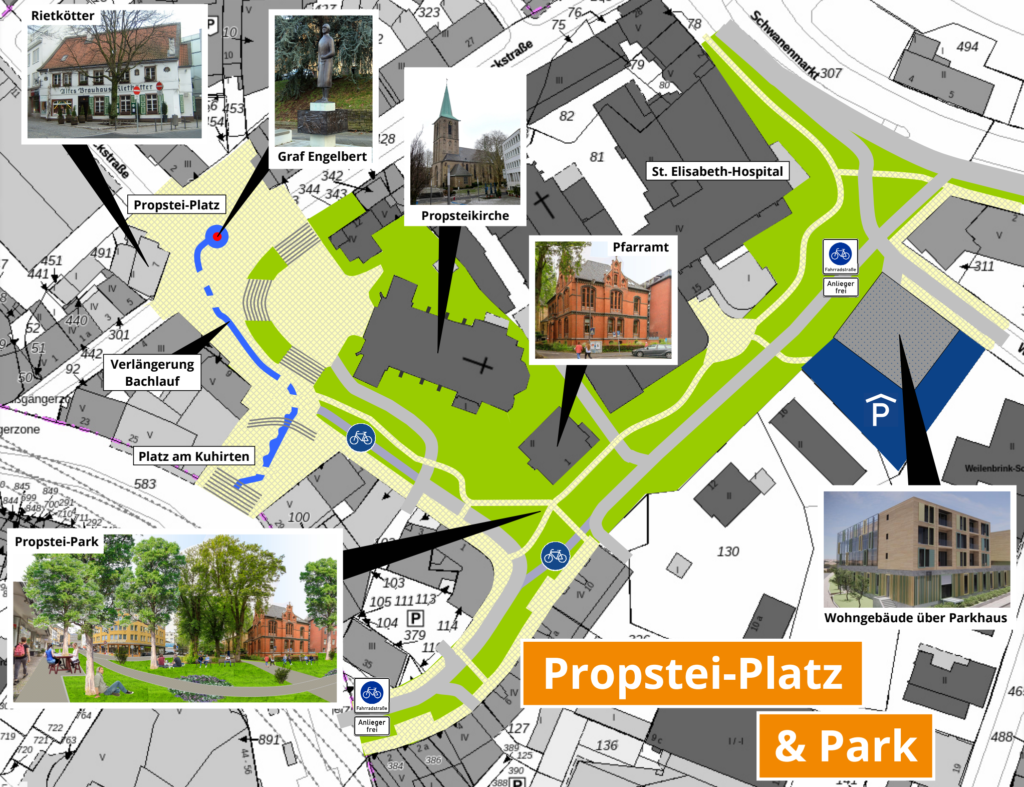

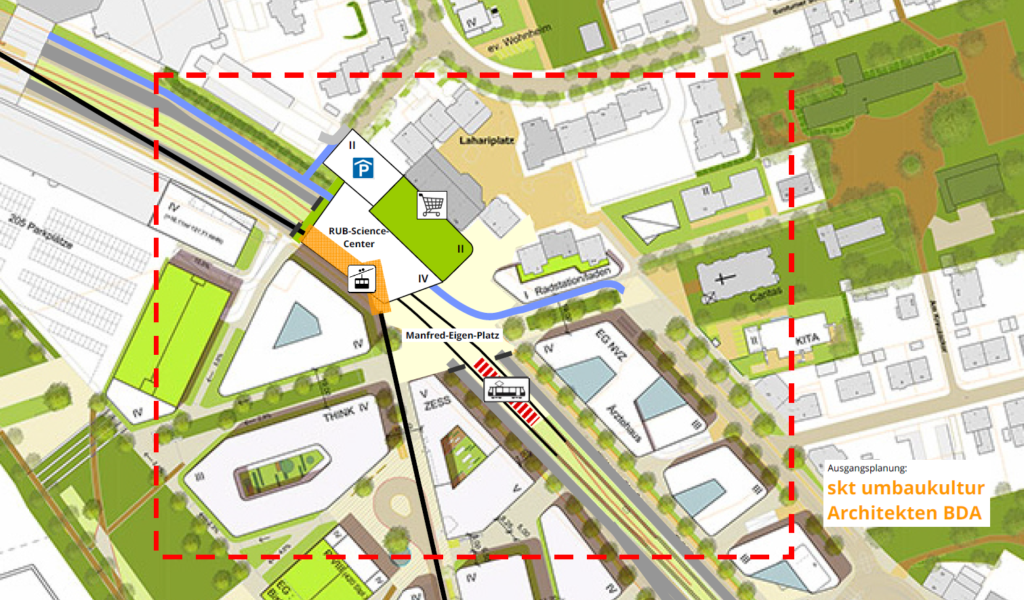

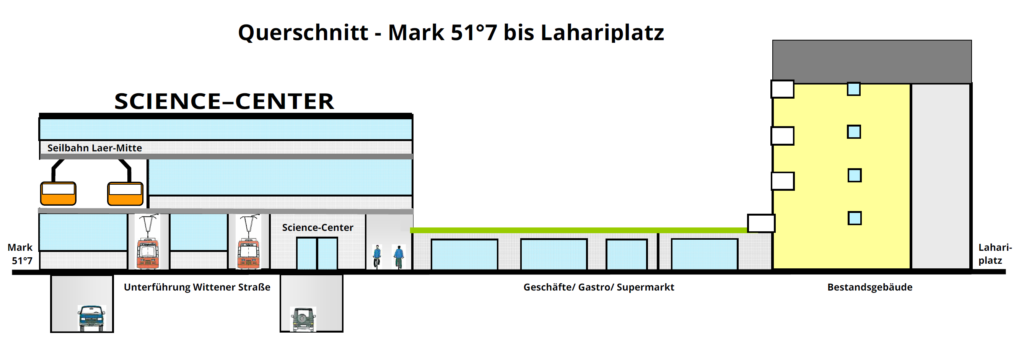

Ansiedlung Supermarkt und Bäckerei mit Café im Norden des Marktes – Nach Vorstellung der STADTGESTALTER sollen die Geschäftshäuser im Norden des Marktes, wo sich derzeit auch die Sparkasse befindet, einen fast 20 Meter breiten Vorbau mit einer attraktiven Fassade erhalten. Auf diese Weise können rund 1.200 qm zusätzliche Ladenfläche gewonnen werden, die für einen Supermarkt, eine Bäckerei mit Café und ein öffentliches WC genutzt werden können. Dabei kann das Café platzseitig einen attraktiven Freisitz erhalten.

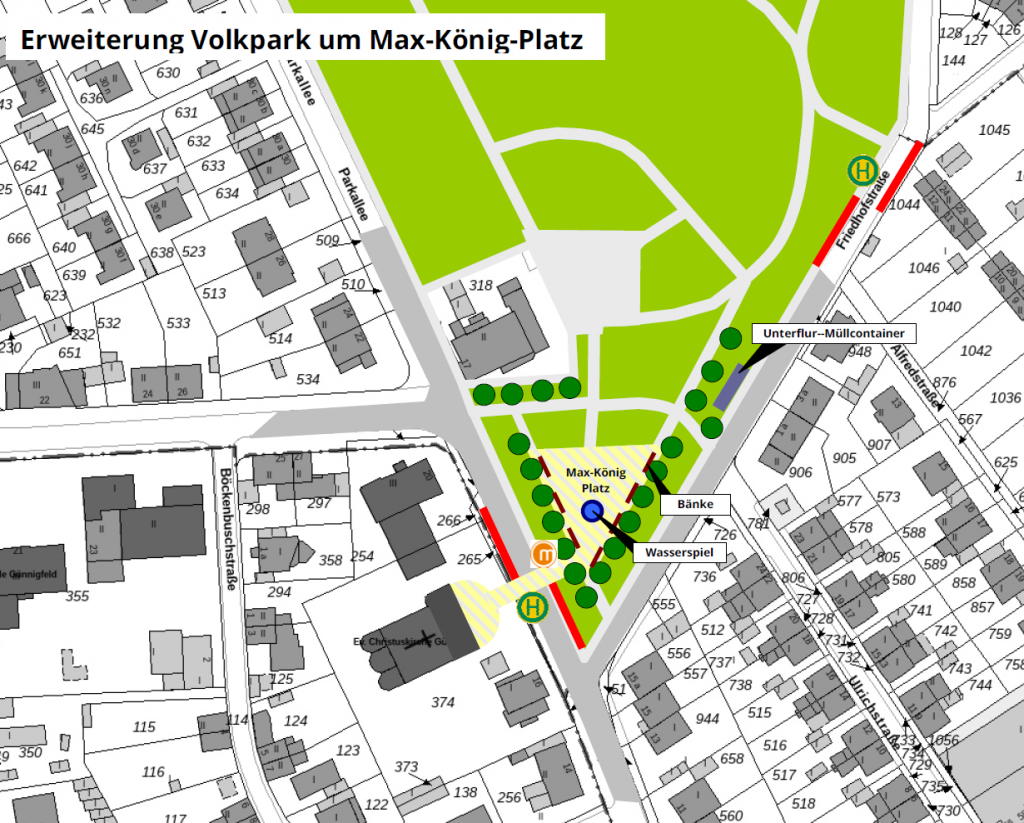

Parkähnlicher Platz mit Spielplatz und Quartiersgarage statt Parkplatz – Der Plan der STADTGESTALTER sieht weiterhin vor, den Parkplatz auf dem Riemker Markt zurück zu bauen und stattdessen als Mittelpunkt von Riemke einen quadratischen, parkähnlichen Platz samt großzügigem Spielplatz zu schaffen.

Die Autos der Kunden wie Anwohner*innen sollen in einer Quartiersgarage unter dem neuen Vorbau und Teilen des Platzes verschwinden.

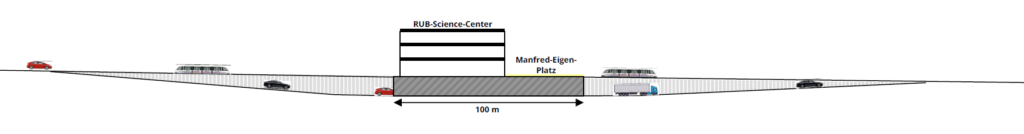

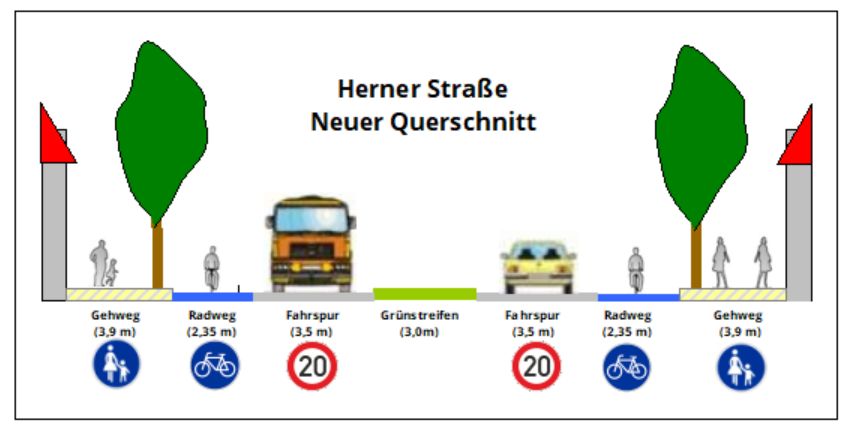

Rückbau Herner Straße – Die Herner Straße soll zwischen Lutherhaus und Wilbergstraße auf eine Fahrspur je Fahrtrichtung zurück gebaut und das Tempo im Bereich des Stadtteilzentrums auf 20 km/h reduziert werden. Dies ermöglicht 3,5 Meter breite Gehwege auf beiden Seiten der Straße. Dazu sehen die Planungen der STADTGESTALTER am Markt insgesamt vier Zebrastreifen vor, die eine leichte Querung der Fahrspuren ermöglichen. Dadurch entfällt die massive Barrierewirkung der Herner Straße, die das Stadtteilzentrum heute in zwei Teile zerschneidet.

Neuer Platz für den Wochenmarkt – Zwischen dem neuen parkähnlichen Platz und der zurück gebauten Herner Straße soll das heutige Toilettenhaus abgerissen werden. Unter den Bäumen westlich des heutigen Parkplatzes entstünde eine große gepflasterte Fläche, die zukünftig für den Wochenmarkt Marktplatz genutzt werden kann. Im Norden des neuen Marktplatzes kann eine großzügige Fahrradabstellanlage sowie eine Recyclingstation des USB eingerichtet werden.

Gehwegverbindungen zum neuen REWE an der Tippelsberger Straße – Damit man zu Fuß vom neuen Marktplatz leicht zum zukünftigen REWE gelangen kann, schlagen die STADTGSTALTER neben dem bequemen und breiten Gehweg entlang der zurück gebauten Herner Straße vor, die Tippelsberger Straße auf eine Straßenbreite von 6 bis 7 Metern zurück zu bauen, um auch hier eine leichtere Querung zu ermöglichen.

Dazu wird die Schaffung eines neuen Gehwegs vom Riemker Markt, östlich der Kirche bis zum neuen REWE-Markt angeregt. Damit diese Wegeverbindung Wirklichkeit werden kann, müsste die Stadt Kontakt mit der Kirche aufnehmen, da diese Eigentümer der Grundstücke ist, über die der Weg führen würde.

Verlegung des Bahnhof Riemke – Weiterhin regen die STADTGESTALTER an, den Bahnhof Riemke an der Glück-auf-Bahn auf Höhe der Riemker Straße und Auf dem Dahlacker zu verlegen oder dort einen zusätzlichen Halt einzurichten. Ein solcher Halt würde den Fußweg vom Riemker Stadtteilzentrum zur Bahn um ein Drittel auf 10 Minuten verkürzen.

Mit Hilfe der von den STADTGESTALTERn vorgeschlagenen Maßnahmen ließe sich die Aufenthalts-, Wohn- und Lebensqualität rund um den Riemker Markt beachtlich erhöhen. Eine attraktivere Stadtgestaltung, mehr Grün und Bäume, zwei zentrale Supermärkte sowie weniger Autoverkehr und Verkehrslärm, würden den ganzen Stadtteil deutlich aufwerten. Dies sollte eine Zunahme privater Investitionen in die bestehende Gebäudesubstanz nach sich ziehen sowie die Wiederbelebung einiger der bestehenden Ladenlokale mit neuen Geschäften und Gastronomiebetrieben bewirken.

Mit dem Konzept der STADTGESTALTER würde die Erreichbarkeit der Orte und Geschäfte im Riemker Stadtteilzentrum erheblich verbessert. Die Fußwege würden beträchtlich kürzer, alles im Stadtteil würde fußläufig näher zusammenrücken. Für die Stadtteilbewohner*innen würde es sich wieder lohnen, ihr Stadtteilzentrum mit dem Rad oder zu Fuß aufzusuchen, statt mit dem Auto zum Discounter im Gewerbegebiet zu fahren. Das Zentrum von Riemke kann mit seiner ausgezeichneten Stadtbahnanbindung wieder zu einem beliebten Wohnort werden.