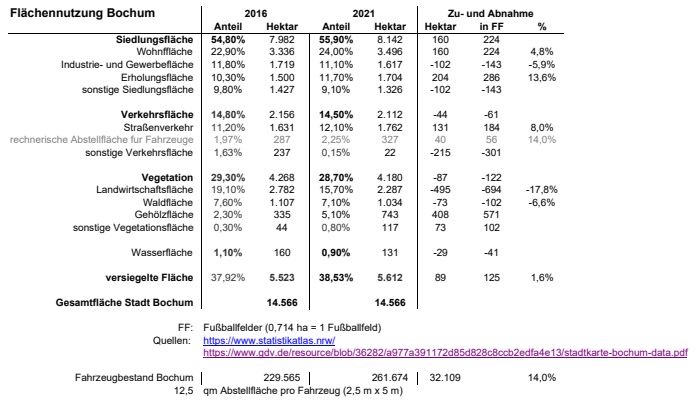

In Bochum wurde in 5 Jahren eine Fläche von 125 Fußballfeldern versiegelt

Die zwischen 2016 und 2021 in Bochum versiegelte Fläche ist so groß wie 70 % des Gleisdreiecks. Besonders zur Versiegelung haben beigetragen der Wohnungsbau (224 Fußballfelder) und der zunehmende Straßenverkehr (184 Fußballfelder), während die versiegelten Flächen für Industrie-, Gewerbeflächen (-143 Fußballfelder) und Bahnverkehr (-245 Fußballfelder) stark abgenommen haben. Die Grün- und Naturflächen haben sich um die Größe von 122 Fußballfeldern verkleinert.

Die Daten des Statistikatlas NRW zeigen, wie sich die Nutzung der Bochumer Stadtfläche zwischen 2016 und 2021 verändert hat. Siedlungs- plus Verkehrsfläche machten 2016 insgesamt 69,6 % der Stadtfläche aus. 5 Jahre später, 2021 waren es 70,4 % (+0,8 %P), während Natur- Grün und Gewässerflächen entsprechend abgenommen haben.

Änderungen bei den Flächennutzungen 2016 – 2021

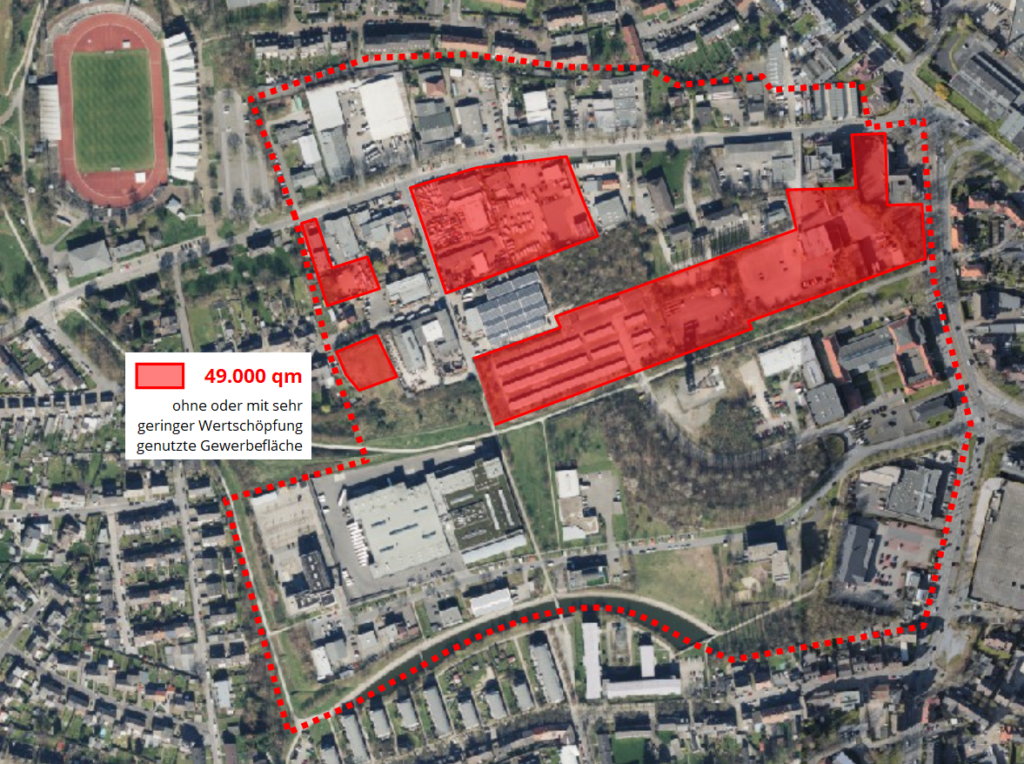

Ein genauer Blick zeigt, dass bei den Siedlungsflächen insbesondere die Wohnfläche (160 ha) und die Erholungsflächen (204 ha) zugenommen haben, während Gewerbe- und Industrieflächen sowie sonstige Flächen (u.a. Brach- und Mischflächen) um jeweils 102 ha abgenommen haben.

Im Bereich Verkehr hat die Fläche für den Straßenverkehr um 131 ha zugenommen, insgesamt aber haben die Gesamtflächen im Verkehr um 44 ha abgenommen, da insbesondere große Bahnareale stillgelegt wurden. Die Zunahme der Straßenverkehrsfläche ist insbesondere Folge der Zunahme des Fahrzeugbestands in der Stadt im Zeitraum 2016 und 2021. Der Fahrzeugbestand wuchs in diesem Zeitraum um 32.109 Fahrzeuge. Allein bei den versiegelten Abstellflächen bedeutet diese Zunahme einen zusätzlichen Flächenverbrauch von 40 ha, also 56 Fußballfeldern, wenn man davon ausgeht, dass jedes Fahrzeug eine Abstellfläche von 12.5 qm benötigt.

Bei der Vegetationsfläche (Grün- und Naturfläche) ist der Rückgang um 87 ha insbesondere auf eine Reduzierung der landwirtschaftlichen Fläche um 495 ha zurückzuführen. Aber auch die Waldfläche ist um immerhin 73 ha zurück gegangen.

Versiegelte Stadtfläche

2016 waren insgesamt 37,92 % der gesamten Stadtfläche versiegelt (Versiegelungskarte Bochum). Ausgehend davon, dass sich 2021 der Anteil der versiegelten Fläche an der Siedlungs- und Verkehrsfläche gegenüber 2016 nicht verändert hat, wird die beschrieben Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche eine entsprechende Zunahme der versiegelten Fläche nach sich gezogen haben. Rein rechnerisch ergeben sich damit für das Jahr 2021 5.612 ha versiegelte Fläche. Das ist eine Zunahme von 89 ha (+1,6 %) in nur 5 Jahren. Diese Fläche entspricht der Größe von 125 Fußballfeldern oder 70 % der Fläche des Gleisdreiecks, das fast 125 ha groß ist.

Im Sinne von Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist es erforderlich, dass die Nettoneuversiegelung auf null gesenkt wird, denn würde das jetzige Versiegelungstempo anhalten, wären 2051 breits 6.146 ha Stadtfläche versiegelt, das wären dann 42,2% der Gesamtfläche (+9,6 %P).

Stadt Bochum benötigt eine Flächenbilanzierung

Bereits 2017 (Antrag 20172961) und dann erneut 2019 (Antrag 20190136 haben die STADTGESTALTER eine Flächenbilanzierung vorgeschlagen, um eine weitere Versiegelung der Stadtfläche zu verhindern. In beiden Fällen sind die Anträge am Widerstand von Rot-Grün gescheitert. Ebenso erging es 2023 einem Antrag der Linken mit gleichem Ziel (Antrag 20231069).

Bei der Flächenbilanzierung wird die Größe der Stadtfläche festgelegt, die maximal versiegelt werden darf. Sollen Flächen z.B. für neuen Wohnungsbau neu versiegelt werden, müssen dieser in der Flächenbilanz Flächen in mindestens gleicher Größe entgegenstehen, die im gleichen Zeitraum entsiegelt werden (z.B. ungenutzte Industrieflächen). So lässt sich mit Hilfe der Flächenbilanzierung das Ziel der Nettonullversiegelung erreichen.

Zusätzlich kann man bei der Flächenbilanzierung weitere Flächengrenzwerte festlegen, z.B. dass die Straßenfläche einen festgelegten Wert nicht überschreiten und Wald- und Naturflächen gewisse Werte nicht unterschreiten dürfen.

Flächenbilanzierung mit Flächenbewertung

Das Instrument ließe sich zudem erweitern um eine Komponente, die auch den Wert der Flächen erfasst. Auch dazu haben die STADTGESTALTER einen Vorschlag gemacht (Bochum braucht eine Flächenentwicklungsplanung). Flächen haben unterschiedliche soziale, ökologische und ökonomische Nutzenwerte. Wird zum Beispiel eine Waldfläche zur Wohnfläche umgenutzt, sinkt der ökologische Wert, steigt aber der soziale und ökonomische Wert der Fläche.

Jedem Quadratmeter Stadtfläche kann ein sozialer, ökologischer und ökonomischer Nutzwert zugeordnet werden. Auf dieser Basis können für die gesamte Stadtfläche die Quadratmeter-Nutzwerte aggregiert werden. Es ergibt sich für alle drei Nutzwerte jeweils ein Summenwert für die gesamte Stadtfläche. Das ermöglich der Politik für alle drei Bereiche Zielwerte festzulegen, die durch die städtische Flächenpolitik erreicht werden sollen. Um die gesetzten Ziele zu erfüllen, kann die Stadt dann gezielte Maßnahmen (z.B. Entsiegelung, Pflanzung von Bäumen, Wohnbebauung und andere Umnutzungen) auf den Weg bringen.

Eine Flächenbilanzierung besteht somit aus zwei Komponenten, quantitativen Flächenvorgaben für maximale Versiegelung und bestimmte Nutzungsarten und den qualitativen Zielwerten für die ökologische, soziale und ökonomische Nutzung der Flächen.

Das Zusammenspiel von Nettonullversiegelung, Flächenentwicklungsplan und Handlungskonzept Wohnen

Die beschriebene Flächenbilanzierung sollte Grundlage eines Flächenentwicklungsplans (Bochum braucht eine Flächenentwicklungsplanung) sein, der wiederum Basis des neuen Handlungskonzepts Wohnen (Klimaschutz muss Grundlage eines neuen Handlungskonzept Wohnen 2.0 werden) sowie weiterer Konzepte wie z.B. die Entwicklung von Gewerbe und Industrie sein sollte.

Damit die fortschreitende Versiegelung der Stadtfläche gestoppt wird, bedarf es aber zunächst eines Umdenkens in der Politik. SPD und Grüne müssen ihren Widerstand gegen entsprechende Instrumente aufgeben, mit denen das Ziel einer Nettonullversieglung erreicht werden kann.