Offener Brief – Was sagen Geschäftsleute und Immobilienbesitzer zum Zustand der Innenstadt?

Immer lauter beklagen sich die Menschen in Bochum über die Entwicklung der Innenstadt. Die STADTGESTALTER fragen bei den Geschäftsleuten und Immobilienbesitzern nach, wie sie die Lage einschätzen und was sie tun wollen, damit die City wieder in die Spur kommt

Liebe Geschäftsleute und Immobilienbesitzer der Innenstadt,

die Klagen der Menschen über die Entwicklung der Innenstadt werden immer lauter. In der City fehle es an guten Geschäften. Euroshops, Billigketten und Discounter würden die Stadt überschwemmen. Wirklich gute Einkaufsmöglichkeiten gäbe es kaum noch. Das Stadtbild der Innenstadt wird bemängelt. Die Menschen vermissen schöne Plätze, einladende Grünflächen, Sauberkeit und ansprechende Stadtgestaltung. Auch das Service-Angebot wird bemängelt. So suche man z.B. Spielplätze und Toiletten oft vergeblich.

Die in den letzten Jahren umgesetzten Projekte wie Stadtbadgalerie, Sparkassengalerie, Einkaufszentrum Gerberviertel, Boulevard sowie die Schaffung von massenhaft Parkplätzen in unterirdischen Parkhäusern, heben nicht den Erfolg und nicht die Impulse für die Innenstadt gebracht, die die Stadt dazu in Aussicht gestellt hatte. Die gesetzten Ziele wurden in allen Fällen deutlich verfehlt. Auch das Projekt Husemann Karree, vormals Viktoria Karree, droht zu scheitern. Wie die Reaktionen zeigen, kann nach Ansicht der meisten Bochumer und Bochumerinnen ein weiterer Woolworth, der sich selbst als “Home of Discount” bezeichnet, die Innenstadt nicht positiv beleben, sondern steht vielmehr für einen weiteren Abstieg der Innenstadt.

Über die Jahre wurde die Bochumer Innenstadt einseitig auf Autokunden ausgerichtet, die in die Innenstadt kommen, dort einkaufen und schnell wieder wegfahren, deren Anspruch an Stadtgestaltung gering ist, die möglichst billig shoppen und wenn möglich umsonst parken möchten. Kunden, die mit anderen Verkehrsmitteln die Innenstadt erreichen wollen, einen hohen Anspruch an Stadtbild,, Stadtgestaltung, Verweilqualität und die Qualität der Geschäfte haben, meiden dagegen immer häufiger die Innenstadt,

Dabei zeigen alle Studien, dass die Kunden, die zu Fuß, mit dem ÖPNV oder dem Rad in die Innenstadt kommen, deutlich mehr in den Innenstädten ausgeben als die Kunden, die mit dem Auto kommen. Sollte nach 60 Jahren erfolgloser Fokussierung auf Autokunden, die Innenstadt jetzt nicht den roten Teppich für die Menschen ausrollen, die das meiste Geld in die Innenstädte bringen? Die Innenstadt ist zu Fuß und mit dem Rad schlecht, mit dem ÖPNV nur mäßig gut zu erreichen. Welche Initiativen wollen die Geschäftsleute und Immobilienbesitzer ergreifen, um diesen Zustand möglichst schnell abzustellen? Sollte eine Innenstadt nicht mit allen Verkehrsmittel komfortabel, sicher und schnell erreichbar sein?

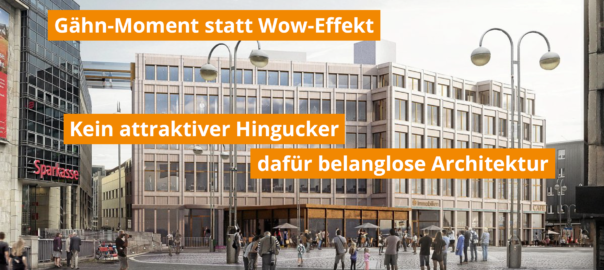

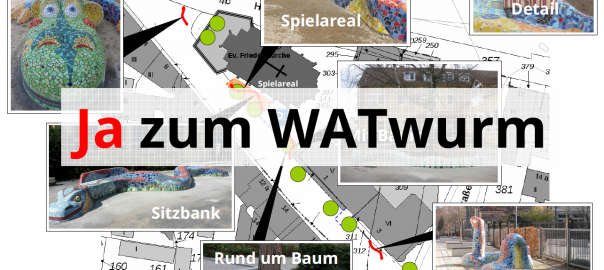

Die Innenstadt weist unübersehbare Mängel im Stadtbild auf, das zeigt sich besonders auf den Plätzen. Statt ansehnlich gestalteter Orte, an denen sich Menschen gerne aufhalten und wohl fühlen, bietet die Innenstadt oft nur Ödnis und Trostlosigkeit (u.a. Rathausplatz, Dr.-Ruer-Platz, Propstei-Platz, Zugang Boulevard vom Hauptbahnhof, Buddenbergplatz). Den Husemannplatz bis 2025 umzugestalten ist viel zu wenig. Die Schaffung des 2019 vom Rat beschlossenen Spielplatzes am Kuhhirten wurde von der Stadt zunächst vergessen, die Gestaltungssatzung vor die Wand gefahren und vom Verwaltungsgericht gestoppt.

Punkten erfolgreiche Städte in ganz Europa gerade mit Flair, Ambiente und hoher Verweilqualität, tut sich nach wie vor in Bochum in diesem Bereich kaum Nennenswertes. Was sollte nach Ansicht der Geschäftsleute und Immobilienbesitzer geschehen, damit sich Stadtbild und Gestaltung der City endlich grundlegend ändern? Welche Initiativen planen Sie? Was ist hinsichtlich Stadtbilds und Stadtgestaltung ihr Anspruch? Wird dieser durch den neuen City-Tower oder das neue Sparkassen-Gebäude am Dr-Ruer-Platz erfüllt? Welche Orte müssen nach Ihrer Meinung dringend neugestaltet werden? Wie viel Zeit bleibt der Innenstadt dafür?

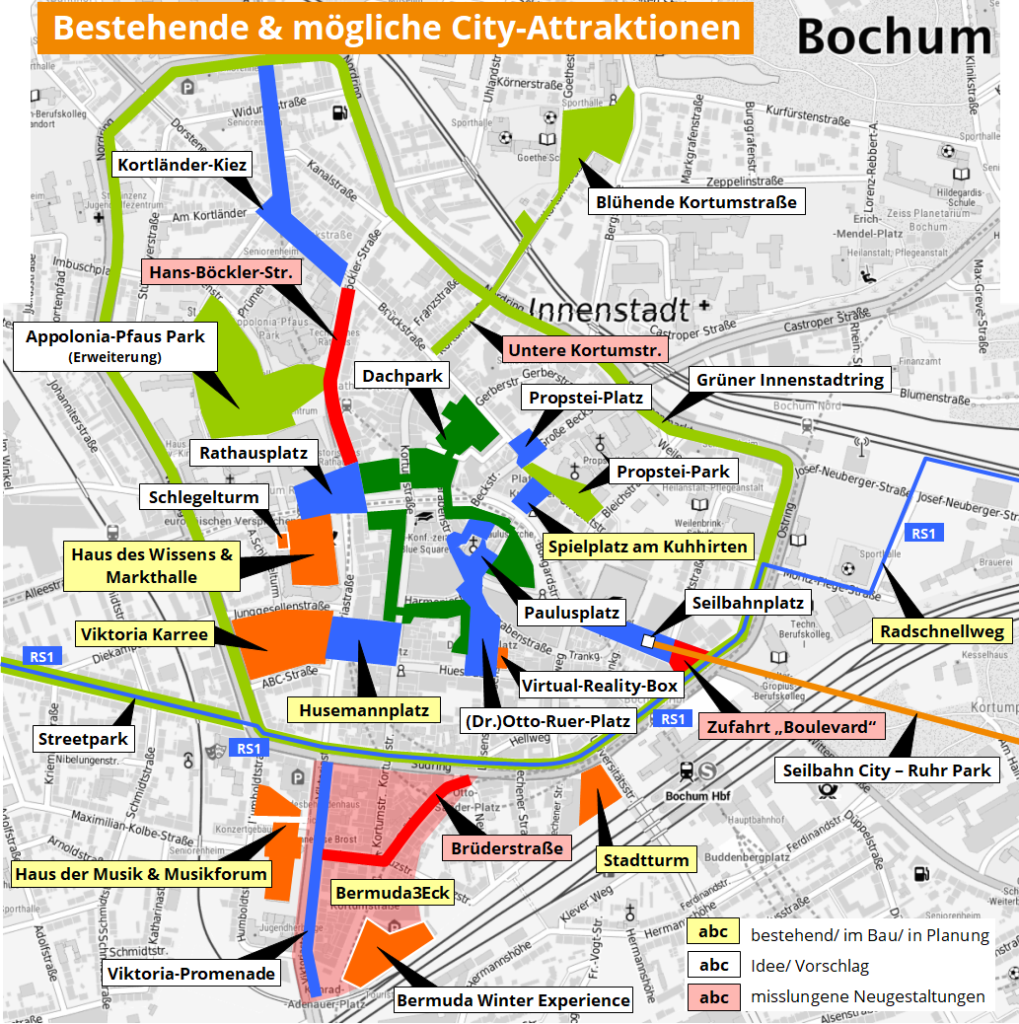

Der Bochumer Innenstadt fehlt es an Attraktionen, die Menschen in die Innenstadt locken. Markthalle und Haus des Wissens werden frühestens 2026 fertig. Doch ein einziges neues Highlight reicht nicht. Erfolgreiche Städte erfinden ständig neue Attraktionen, Rotterdam z.B. schuf den neuen Cool-Single und inszenierte 2022 einen spektakulären Rooftop-Walk. Auch wir hatten einen Dachpark für die Innenstadt vorgeschlagen, die Seilbahn, die Viktoria Promenade oder eine Virtual-Reality-Box. Solche dauerhaften Highlights würden sicher viele Menschen in die Innenstadt locken. Was sind ihre Ideen, Vorschläge und Initiativen zur Schaffung solcher Attraktionen und Kundenmagnete?

2014/15 hat der Ruhr Park über 150 Mio. in Flair, Ambiente, Aufenthaltsqualität und moderne Gestaltung gesteckt. Seitdem boomt er wieder. Könnte der Ruhr Park in dieser Hinsicht Vorbild für die Innenstadt sein? Ist der Ruhr Park immer noch Konkurrent der Innenstadt oder wären Innenstadt und Ruhr Park gemeinsam nicht viel stärker und würden sich ideal ergänzen?

Benötigt die Innenstadt nicht auch einen klaren Plan wie sie in den nächsten Jahren grundlegend umgestaltet wird, damit neue Investoren sehen, wie die City in 5 Jahren aussehen wird? Muss die Stadt nicht mit einer überzeugenden Vision für die Innenstadt begeistern, die Geschäftsleute anregt in die Bochumer Innenstadt zu investieren?

Die Umsetzung des ISEK-Innenstadt wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Aktuell ist auch nicht nennenswert Geld für die Umsetzung der ISEK-Projekte vorhanden, da die Stadtumbaumittel des Landes für Bochum fast gänzlich in den Umbau des Lorheidestadions fließen. Kann sich die Innenstadt mit der nötigen Umgestaltung noch Jahrzehnte Zeit lassen, wie das die Pläne der Stadt vorsehen? Halten die Geschäfte der Innenstadt noch so lange durch? Oder braucht die Innenstadt schnell einen Masterplan, der dann auch zeitnah und konsequent umgesetzt wird?

Nach unserer Ansicht ist schnelles Handeln ein wesentlicher Faktor, um die bestehenden Strukturen der Innenstadt zu sichern und darauf aufbauen zu können. Jedes Jahr, das ungenutzt verstreicht, verschwinden Geschäfte und Strukturen der Innenstadt, die sich kaum zurück holen lassen

Leerstände prägen das Bild der Innenstadt. Zwar kann durch den Tapetenwechsel das Überangebot an Ladenlokalen gegenüber der Nachfrage kurzfristig gut überspielt werden, doch ändert das an dem eigentlichen Problem nichts. Was soll mit den Ladenlokalen geschehen, die keine Mieter mehr finden? Welche Möglichkeiten der Umnutzung sehen die Geschäftsleute und Immobilienbesitzer der Innenstadt? Welche Ziele und Initiativen verfolgen Sie in diesem Bereich?

Nachdem die bisherige Ausrichtung der Innenstadt leider wenig erfolgreich war, sollte nach unserer Meinung eine konsequente Orientierung an Städten mit erfolgreichen Innenstädten erfolgen. Welche Innenstädte könnten nach Ihrer Ansicht für Bochum Vorbild sein? Was macht andere Innenstädte erfolgreich und gelingt in Bochum nicht? Inwieweit beschäftigen Sie sich bereits mit möglichen Vorbildern, haben entsprechende Innenstädte aufgesucht und findet ein Austausch mit Akteuren aus entsprechenden Städten statt?

Unsere große Befürchtung ist, dass in Bochum alles zu langsam und zu spät passiert. Die Zeit läuft ab. Teilen Sie diese Ansicht? Was könnten wir tun, um die Dinge deutlich zu beschleunigen? Sind Sie als Geschäftsleute und Immobilienbesitzer der Innenstadt für einen grundlegenden Wandel bereit und würden diesen aktiv unterstützen? Die Stimme der Geschäftsleute und Immobilienbesitzer der Innenstadt hat großes Gewicht. Bisher hört man Sie jedoch kaum. Soll sich wirklich substanziell etwas verändern, dann sollten Sie sich nach unserer Ansicht lautstark dafür einsetzen. Ihre Vorschläge, Ideen, ihr Anspruch an die Stadtgestaltung und ihr Engagement sind ausschlaggebend für die Zukunft der Innenstadt.

Sie sehen, für uns stellen sich viele Fragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie einige beantworten oder dazu Stellung nehmen. Uns liegt die Innenstadt sehr am Herzen. Wir wollen die Innenstadt gemeinsam mit Ihnen und den Bürgern und Bürgerinnen wieder in die Spur bringen. Und stehen für einen Austausch gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

Ihre STADTGESTALTER

PS: Wir veröffentlichen keine Antworten oder Auszüge daraus ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung.

Einige Beiträge und Vorschläge der STADTGESTALTER zur Innenstadt:

- Strategie zur Belebung der Bochumer Innenstadt

- Für die Innenstadt läuft die Zeit ab

- Innenstadt Bochum: Verbesserung der Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV

- Fünf besondere Plätze für die Innenstadt

- Innenstadt-Dachpark – Aufbruch in die 3. Stadtdimension

- Virtual-Reality-Box auf dem Dr.-Ruer-Platz

- Neues City-Highlight: Viktoria-Promenade vom Rathaus zum Schauspielhaus

- Ein neuer Park und Platz für die Innenstadt

- Bochumer Innenstadt: Mehr Wohnen – weniger Einkaufen

- Seilbahnlinie City-Ruhr Park: Die Rettung der Innenstadt ist der Ruhr Park

- Der Bochumer Innenstadtring als Einbahnstraße

- Grüne Schattensegel für die Kortumstraße

- Warum es auch nach 7 Jahren keinen Innenstadt-Spielplatz gibt

- Innenstadt: Die Stadt gibt fast 10x mehr für Parkhäuser aus als für Stadtgestaltung

- Gestaltungssatzung absurd: Wenn die Markise nicht mit der Gestaltung der Tanke harmoniert