Wie SPD, Grüne und CDU den kleinen Parteien 2025 die Sitze stehlen wollen

CDU, SPD und Grüne haben in dieser Woche ein neues Kommunalwahlgesetz verabschiedet. Es legt fest, dass die großen Parteien schon für eine Stimme einen zusätzlichen Sitz im Stadtrat erhalten, der den kleinen Parteien trotz hunderter überzähliger Stimmen abgenommen wird. In diesem Beitrag wird am Beispiel von Bochum erklärt, wie der Stimmenraub funktioniert.

Schon immer sind den großen Parteien die kleinen ein Dorn im Auge. Jetzt haben SPD, Grüne und CDU ein neues Wahlgesetz verabschiedet, um der unliebsamen Konkurrenz bei der nächsten Kommunalwahl in skandalöser Weise die Sitze zu stehlen. Die Sitzzuteilung von überzähligen Sitzen soll zukünftig nicht mehr nach der Zahl der Reststimmen erfolgen, sondern, danach wie groß bzw. stark eine Partei im Kommunalparlament vertreten ist.

Wäre das geänderte Gesetz schon bei der letzten Kommunalwahl angewendet worden, hätte die CDU landesweit 184 Kommunalsitze mehr erreicht. die SPD 84 Sitze und die Grünen 51 Sitze. Die kleinen hätten diese insgesamt 319 Sitze an die großen abgeben müssen (Landtag ändert Kommunalwahlrecht – FDP will klagen).

Wie funktioniert der Stimmenraub?

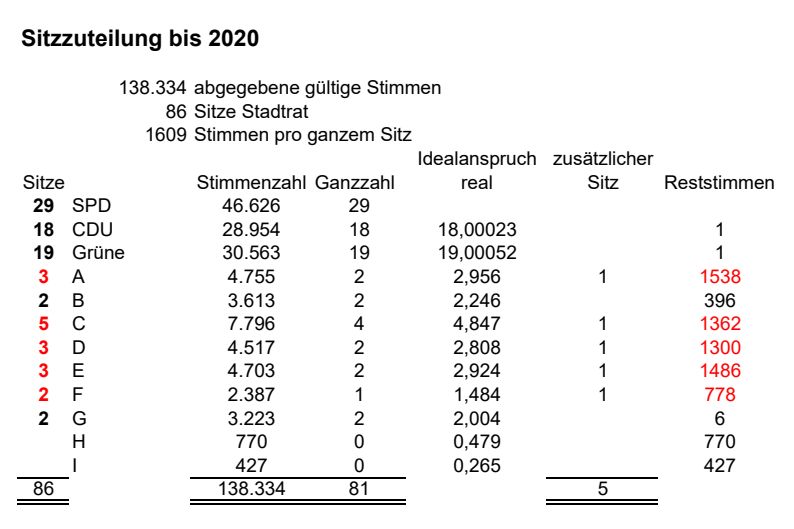

Doch wie funktioniert der Stimmenklau (Drucksache 18/9806)? Das lässt sich am Beispiel des Stadtrats der Stadt Bochum anschaulich erklären. Dazu wird im Folgenden auf das marginal abgeänderte Wahlergebnis aus 2020 zurückgegriffen. Aus Anschaulichkeitsgründen wird davon ausgegangen, dass die CDU 156 Stimmen mehr erzielt hätte, als das real der Fall war, dafür Grüne und kleine politische Gruppierungen156 Stimmen weniger. Zudem wird angenommen, dass eine der kleinen Parteien, sich in zwei Parteien aufgespalten hat, was in der Realität 2023 auch so geschehen ist.

Das Sitzzuteilungsverfahren bis 2020

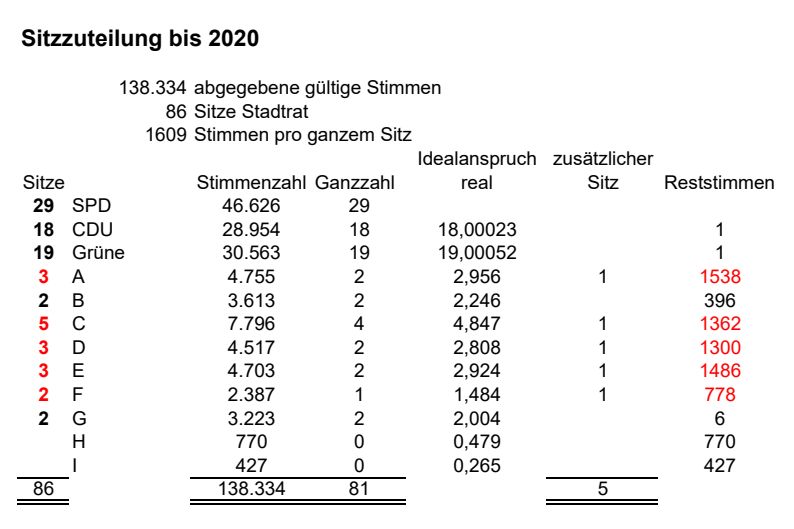

Nach dem bisherigen Sitzzuteilungsverfahren, wären die 86 Sitze, des Bochumer Stadtrates, die sich aufgrund von Überhangmandaten ergeben*, im Prinzip in folgender Weise** aufgeteilt worden:

Für jede politische Gruppierung ergibt sich, wenn man die bei der Wahl erreichte Stimmenzahl durch die Zahl der gültigen abgegebenen Stimmen (138.334) teilt und den Wert dann mit der Gesamtzahl der Ratssitze (86) multipliziert ein Idealanspruch auf die erreichten Sitze. So erreicht die Partei D 2.808 Sitze (4.517 erzielte Stimmen / 138.334 x 86). Das Problem, 2 Sitze kann man an die Partei D direkt vergeben, ein 0,808 Sitz kann aber nicht zugeteilt werden. Entweder die Partei bekommt einen vollen Sitz oder keinen.

Also wurden die 86 Bochumer Ratssitze zunächst nach dem ganzzahligen Teil des Idealanspruchs (bei 2,808 also z.B. 2) vergeben. Auf diese Weise können 81 der 86 Site auf die Partien verteilt werden. 5 weitere Sitze blieben übrig.

Teilt man die Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen (138.334) durch die Gesamtzahl der Ratssitze (86), waren für einen Sitz 1.609 Stimmen nötig. Nach Verteilung der 81 Sitze ergeben sich für jede Partei Reststimmen, für die kein Sitz zugeteilt wurde. Das wären im Beispiel für CDU und Grüne je eine Stimme, für Partei A 1.538 Stimmen für Partei E 1.486. Also wurden bisher die verbleibenden 5 Sitze nach den höchsten der verbleibenden Reststimmenwerte an die Parteien A, C, D, E und F verteilt

So brauchte die Partei F für einen zusätzlichen Sitz nur 778 Stimmen, während für die ersten 81 Sitze noch je 1.609 Stimmen nötig waren. Dies führt zu einer höheren Stimmengewichtung, die aber rein praktisch unvermeidbar ist, da nur ganze, aber keine halben, Dreiviertel- oder Viertel-Sitze vergeben werden können

Das neue Verfahren der Sitzzuteilung

Das neue Verfahren (Drucksache 18/9806) stellt aber nicht etwa diese Ungleichgewichtung ab, sondern verschärft sie und führt zudem zu einer nicht zu rechtfertigenden Umverteilung der überzähligen 5 Sitze an die großen Parteien.

Die ersten 81 Sitze werden wie nach dem bisherigen Wahlverfahren zugeteilt. Die weiteren 5 Sitze werden dann aber nicht mehr nach den bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigen Stimmen (Reststimmen) verteilt, sondern nach einem “gewichteten Idealanspruch”. Dazu wird der Idealanspruch durch den ganzzahligen Idealanspruch addiert mit 1 geteilt. Beispiel Partei D: 2,808 / 3 = 0,936.

Die 5 noch zu verteilenden Sitze erhalten jetzt die Parteien mit den 5 höchsten gewichteten Idealansprüchen, also CDU und Grüne sowie die Parteien A, C und E.

Das perfide bei dieser Sitzzuteilung, obwohl CDU und Grüne nach Zuteilung der 81 Sitze jeweils nur eine einzige überzählige Reststimme haben, bekommen sie einen der 5 zusätzlichen Sitze, während Partei D mit 1.300 Reststimmen keinen zusätzlichen Sitz erhält.

Das liegt daran, dass die 5 zusätzlichen Sitze nach neuem Kommunalwahlgesetz primär nach der Größe des insgesamt bei der Wahl erzielten Stimmenanteils verteilt werden und die überzähligen Stimmen, auf die kein Sitz entfallen ist, praktisch keine Rolle mehr spielen. Der Anteil von 19 an 20 Sitzen (0,95) oder gar 29 von 30 (0,98) ist per se höher als der von 1 an 2 Sitzen (0,5) oder 2 von 3 Sitzen (0,66). Der nicht berücksichtigte Reststimmenanteil geht in den “gewichteten Idealanspruch” nicht relevant ein.

Das Kriterium “gewichteter Idealanspruch”, nach dem die 5 Sitze verteilt werden, wurde willkürlich gewählt, man hätte auch gleich den 5 stärksten Parteien jeweils einen Bonussitz zuteilen können. Das Verfahren zeigt, Ziel von SPD, Grünen und CDU war es, sich bei der Sitzzuteilung schamlos auf Kosten der kleinen Partien zu bereichern.

Bewusst wurde das Wahlverfahren so geändert, dass wie im Beispiel eine zusätzliche Stimme für eine große Partei mehr Wert erhalten sollte wie 1.300 Stimmen für eine kleine Partei. Das neue Sitzzuteilungsverfahren macht 1.300 Stimmen für eine kleine Partei wertlos, verschafft den großen Parteien aber schon zusätzliche Sitze, ohne dafür irgendwie nennenswert Stimmen erzielt zu haben. Eine einzige Stimme, wie im Beispiel, kann bereits ausreichen. Demokratisch ist das sicher nicht.

Skrupellose und arrogante Machtbesessenheit

Diese massenweise Entwertung von Wählerstimmen ist Ausdruck einer skrupellosen und arroganten politischen Machtbesessenheit, die letztlich die wesentliche Ursache von der immer wieder beklagten Politikverdrossenheit ist (Zunehmender Populismus – Rechtsruck auch in Bochum zu erwarten). Diese Haltung macht Demokratie und Politik verächtlich.

Würde ein Viktor Orban oder ein Jarosław Kaczyński solche Methoden anwenden, um seine Macht zu erhalten, würden Vertreter und Vertreterinnen von SPD, Grünen und CDU das zu Recht als undemokratisch verurteilen. Tatsächlich hat man selbst aber keine Hemmungen in gleicher Weise vorzugehen. Bei der nächsten Demo gegen Populismus und Rechtsextremismus kann man sich dann wieder ein gutes Gefühl geben, auf der richtigen Seite zu stehen.

Doch den Verfall der politischen Sitten und Kultur haben die großen Parteien selbst zu verantworten, und ein Stimmenraub, wie der beschriebene, zerstört nachhaltig das Vertrauen in die Politik und bestätigen das Vorurteil, dass Politiker und Politikerinnen nicht an der Sache interessiert, sind, sondern allein am persönlichen Machterhalt.

Das Verfassungsgericht muss es richten

FDP und Linke haben angekündigt gegen das neue Wahlgesetz beim Verfassungsgericht klagen zu wollen. Zu erwarten ist, dass das Gericht erneut, wie bereits bei den Versuchen, die kleinen Parteien über Sperrklauseln auszuschalten, die demokratischen Grundrechte wahrt und das neue Wahlverfahren als verfassungswidrig verwirft.

SPD, Grüne und CDU sind gut beraten endlich das Bildungssystem in NRW zu reformieren, das Altschuldenproblem der Kommunen anzugehen und diese finanziell auskömmlich auszustatten. Hier besteht schon seit Jahren dringender Handlungsbedarf, doch in diesen Bereichen glänzt die Politik durch Nichtstun.

Geht es dagegen um den Machterhalt und die gezielte Benachteiligung der politischen Konkurrenten, kann man zuverlässig mit entsprechenden politischen Vorhaben rechtzeitig zur nächsten Kommunalwahl rechnen.

* Da die SPD bei der Wahl 2020 mit 33,71% 29 Direktmandate erzielt hat, mussten diese 29 Sitze im neuen Rat 33,71% der Gesamtsitzzahl der Sitze im Stadtrat ausmachen, es ergaben sich also insgesamt 86 Sitze.

** Genauer werden die Sitze nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung (Sainte-Laguë) verteilt, das eine Sitzverteilung nach dem dargestellten Prinzip vornimmt.