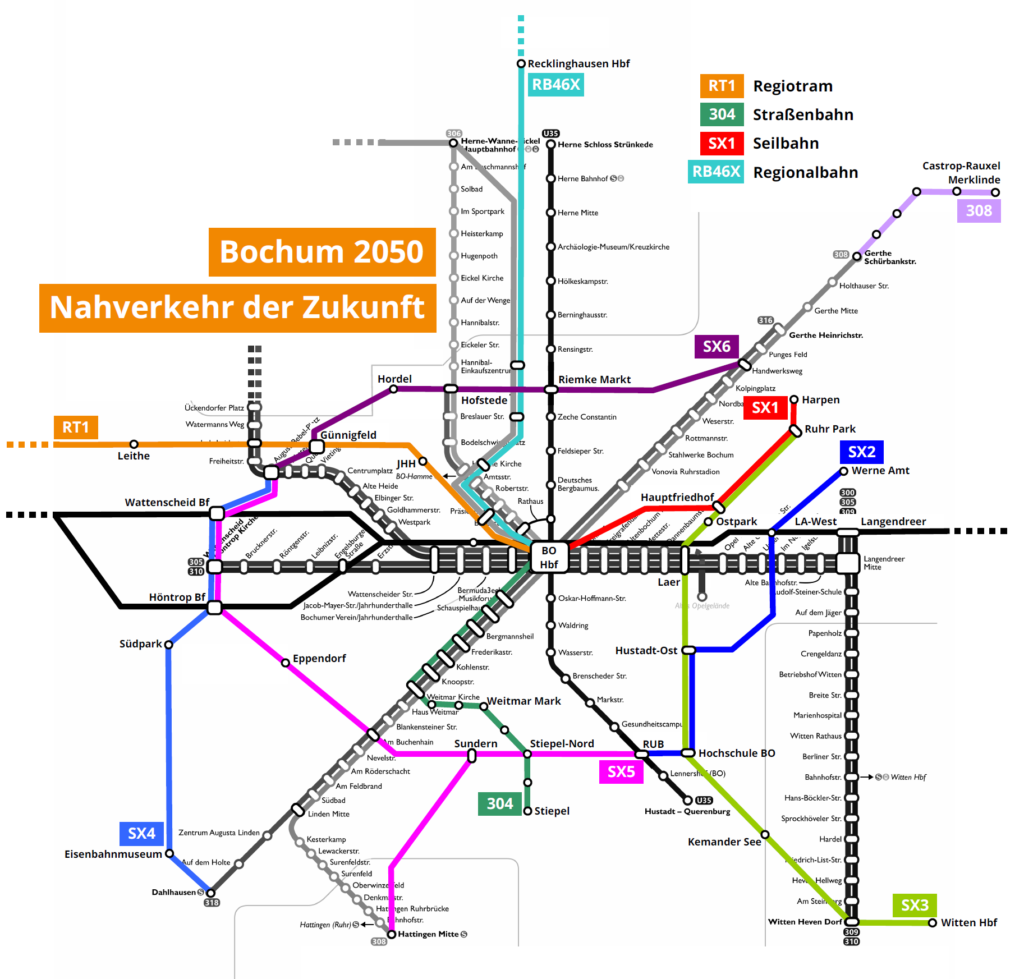

Zehn neue Linien für das Bochumer Nahverkehrsnetz

Der öffentliche Nahverkehr in Bochum hat bei vielen Einwohner*innen den Ruf langsam, unpünktlich und wenig komfortabel zu sein. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, will die Stadt einen großen Teil des Stadtverkehrs auf Bus und Bahn verlagern. Das kann aber nur mit attraktiven, schnellen und dicht getakteten Nahverkehrslinien gelingen. Die STADTGESTALTER legen jetzt einen Plan vor, der 10 Linien vorschlägt, mit denen das bestehende Netz ergänzt werden könnte.

39% beträgt der Anteil des Bochumer Stadtverkehrs am insgesamt in der Stadt von Menschen erzeugten Treibhausgases (CO2). Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt bis 2035/40 klimaneutral sein. Jedoch werden derzeit noch 54% aller Wege in Bochum mit dem Auto zurückgelegt, das ist etwa doppelt so viel wie in modernen Großstädten sonst üblich. Der Anteil des ÖPNV liegt aktuell nur bei 15,3%. Ziel ist es diesen zu verdoppeln (Positionspapier „Städte, Landkreise und Verkehrsverbünde begrüßen das Ziel der Verdoppelung der Fahrgäste des ÖPNV bis 2030!“).

Für die Bochum Strategie werden Leitprojekte des öffentlichen Nahverkehrs gesucht

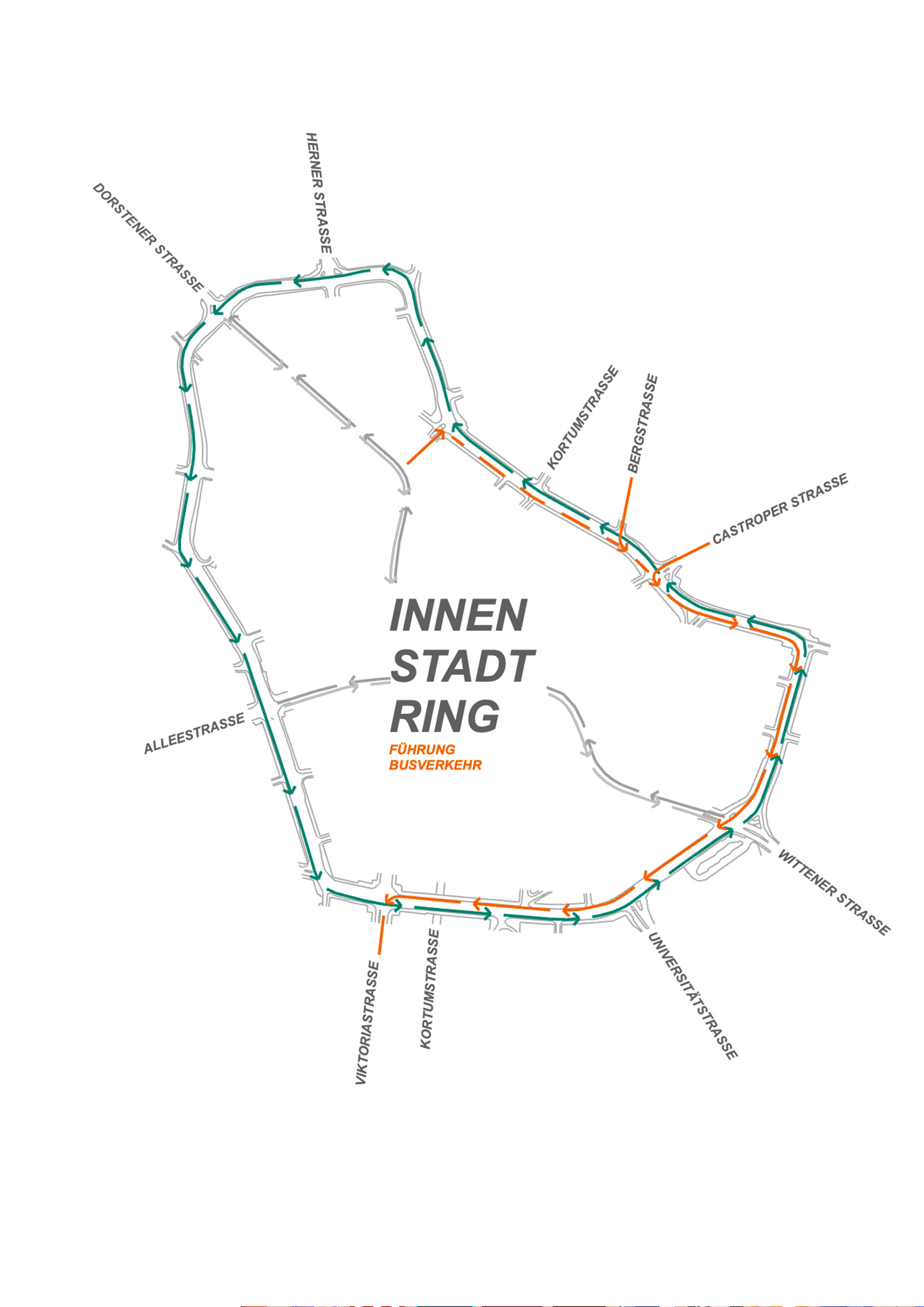

Auch eine Kernaktivität der Bochum-Strategie nennt sich “Vorfahrt ÖPNV – Leitprojekte öffentlicher Nahverkehr”. Bisher findet sich unter dieser Kernaktivität jedoch kein echtes Leitprojekt. Bei dem bei den Einwohnern*innen umstrittenen Projekt “Netz 2020” handelt es sich um eine überfällige Reform des Liniennetzes, mit der jedoch kein echter Ausbau des Nahverkehrsnetzes verbunden ist.

Das aktuelle Schnellverkehrsnetz ist unattraktiv

Damit mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, muss die Stadt ein attraktives öffentliches Nahverkehrsnetz anbieten. Menschen nehmen den ÖPNV, wenn sie mit Bus und Bahn ähnlich schnell und komfortabel von A nach B kommen wie mit dem Auto. Das ist in Bochum nur auf wenigen Wegen möglich. Es fehlt ein flächendeckendes Netz an Straßen-, Stadtbahnen, S- und Regionalbahnen. Große Teile und wichtige Punkte der Stadt (z.B. RUB, Hochschule Bochum Ruhr-Park, Wattescheid Bf) sind nicht oder nur unzureichend an das Schnellverkehrsnetz angebunden.

Ein Schnellverkehrsnetz, das im Wesentlichen aus nur drei Straßenbahntrassen, einer Stadtbahnlinie, einer Regionalbahnlinie nach Norden und einer Bahntrasse von Ost nach West besteht, kann die Anforderungen, die eine Großstadt mit 370.000 Einwohnern an den ÖPNV stellt, nicht erfüllen. Wichtige Verbindungen fehlen, alle Linien führen sternförmig zum Hauptbahnhof, so dass die ÖPNV-Benutzer*innen immer erst zum Bahnhof fahren muss und dann weder davon weg. Das bedeutet häufig lange Umwege. Große Teile des Stadtgebietes, werden bisher nur durch langsame, unkomfortable und schlecht getaktete Buslinien erschlossen.

Insgesamt ist das Netz unattraktiv. Die Nutzung von Bus und Bahn stellt nur selten eine konkurrenzfähige Alternative zur Autonutzung dar. Regelmäßig ist man im Stadtgebiet mit dem Auto deutlich schneller und komfortabler von A nach B unterwegs.

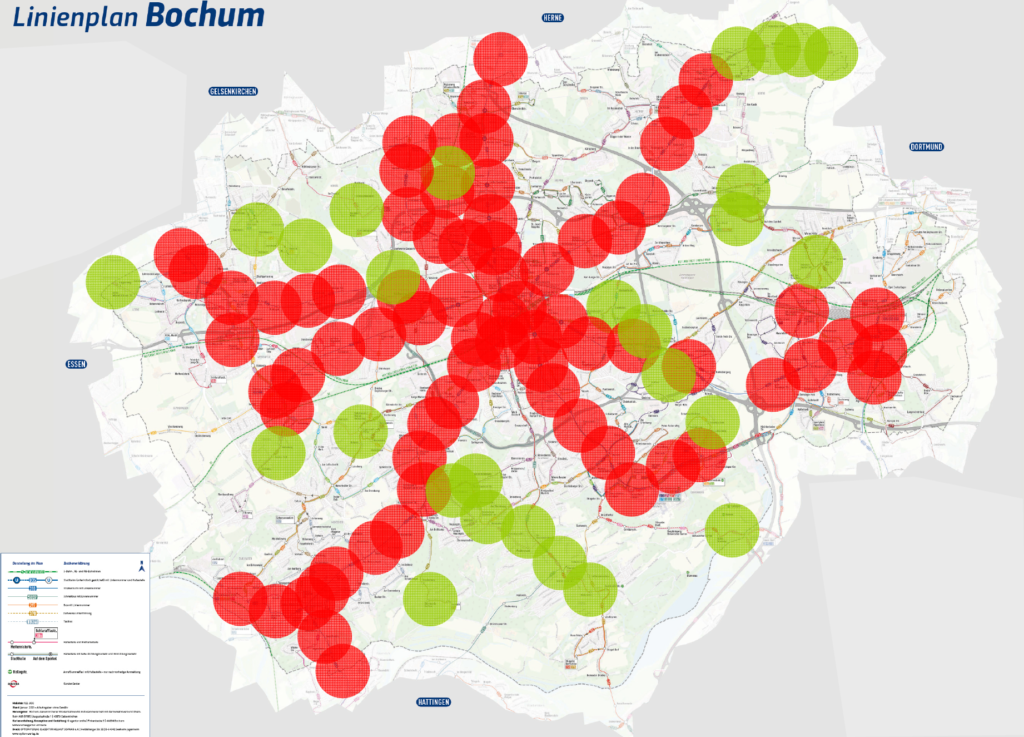

Ausbau des Schnellverkehrsnetzes – Vorschlag STADTGESTALTER

Um mehr Kunden für den Nahverkehr zu gewinnen, ist es also erforderlich, dass bestehende Nahverkehrsnetz um wichtige schnelle Linien zu ergänzen.

Die STADTGESTALTER schlagen daher vor, das Bochumer Nahverkehrsnetz um zehn zusätzliche Linien zu ergänzen, zwei Straßenbahnlinie, sechs Seilbahnlinien, eine Regiotram- und eine neue Regionalbahnlinie:

Straßenbahnlinien

308 – Verlängerung der Straßenbahnlinie 308 bis zum Regionalbahnhof Castrop-Rauxel Merklinde

304 – Neue Straßenbahnlinie 304 vom Hauptbahnhof über die bestehenden Straßenbahngleise bis Weitmar Kirche und dann neu über Weitmar Mark bis Stiepel.

Regiotram

RT1 – Verbindung vom Hauptbahnhof über Jahrhunderthallte, Günnigfeld, Lorheide Stadion, Leithe, Essen-Kray bis Essen Universität bzw. Essen Hauptbahnhof (Bahnanbindung für Leithe und Günnigfeld).

Regionalbahn

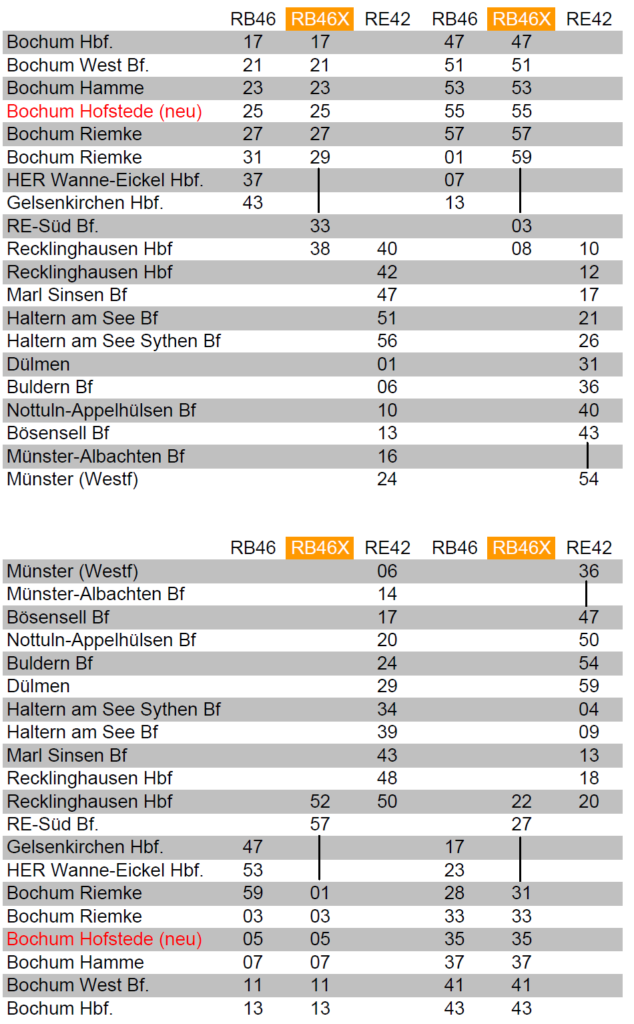

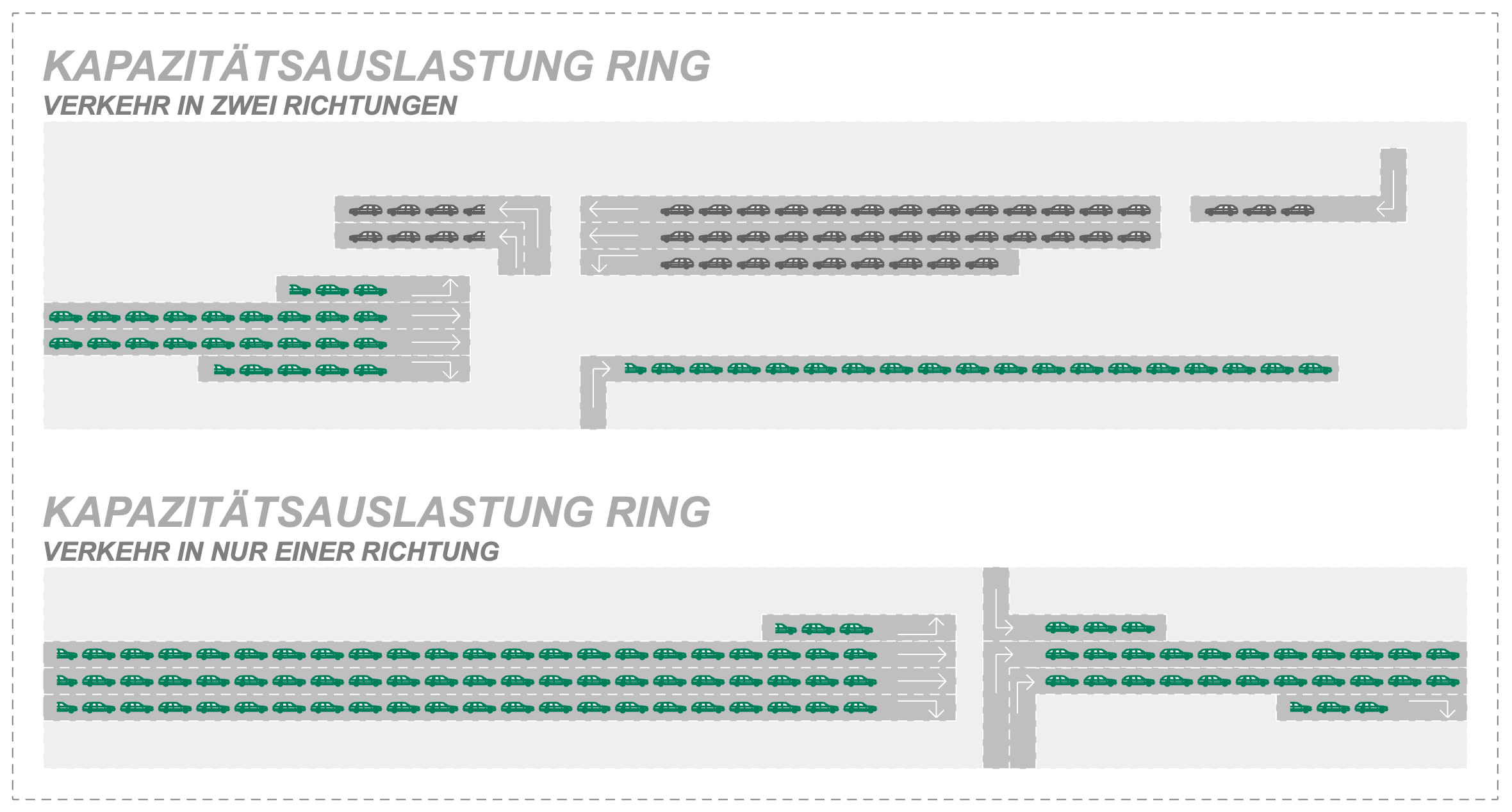

RB46X – Ergänzung der bestehenden Linie RB46 durch eine neue Linien RB46X, die vom Hautbahnhof nach Recklinghausen und Münster fährt (Ohne Umsteigen von Bochum nach Recklinghausen und Münster). Die Idee ist, die bisherige Linie des RB46 vom Bochumer Hauptbahnhof bis Riemke mit einem Zug zu befahren der aus zwei eigenständigen Zugteilen besteht (Doppeltraktion). Am Bahnhof Riemke sollen dann beide Zugteile getrennt werden. Ein Zug fährt weiter – wie bisher – nach Gelsenkirchen, der andere nach Recklinghausen

Seilbahnlinien

SX1 – Eine leistungsfähige Verbindung vom Hauptbahnhof über den Hauptfriedhof zum Ruhr Park (Seilbahnlinie City-Ruhr Park), mit einer möglichen Verlängerung nach Harpen.

SX2– Eine direkte, schnelle Verbindung von RUB und Hochschule zur S-Bahnstation Langendreer West, später verlängerbar bis Werne Amt (Seilbahn – Rückgrat der Bochumer Universitäts- und Hochschullandschaft).

SX3 – Verbindung RUB und Hochschule mit Laer/ Mark 51°7. In einem zweiten Schritt könnte die Linie zum Kemnader See und über Witten-Heven zum Bahnhof Witten verlängert werden (Seilbahn – Rückgrat der Bochumer Universitäts- und Hochschullandschaft).

SX4 – August-Bebel-Platz – Wattenscheid Bahnhof – Höntrop Kirche und Höntrop Bahnhof (Zentrale (Seilbahn-)Verkehrsachse für Wattenscheid). Diese Linie kann zu einem späteren Zeitpunkt über den Südpark bis zum Eisenbahnmuseum und dem Bahnhof Dahlhausen verlängert werden,

SX5 – Eine weitere Verlängerung ist über Eppendorf, von Sundern zur RUB und ein weitere nach Hattingen möglich.

SX6 – Vom August-Bebel-Platz über Günnigfeld, Hordel und Riemke bis nach Gerthe kann mit einer weiteren Linie der Norden der Stadt erschlossen werden.

Somit schlagen die STADTGESTALTER insbesondere Seilbahnverbindungen vor, diese haben u.a. folgende Vorteile: Sie sind schneller realisierbar als Straßen- oder Stadtbahnlinien, da keine Trassen über bestehende Straßen gebaut werden müssen. Seilbahnen benötigen keine Verkehrsflächen auf Straßen. Mit Seilbahnen kommen die ÖPNV-Benutzer tendenziell schneller von A nach B, da an den Stationen keine Wartezeiten entstehen. Es steht immer eine abfahrbereite Kabine zum Einstieg bereit.

Die Stadt braucht einen Masterplan “Ausbau des Schnellverkehrsnetzes”

Bei allen vorgeschlagenen Linien handelt es sich um potentielle “Leitprojekte des öffentlichen Nahverkehrs”, die der entsprechenden Kernaktivität der Bochum-Strategie zugeordnet werden können. Mit der Verwirklichung aller zehn Linien würde hinsichtlich des Bochumer Nahverkehrsnetzes ein Optimalzustand erreicht, der geeignet ist, eine Fahrgaststeigerung zu bewirken, mit der sich der ÖPNV-Anteil im Modal Split ziemlich sicher auf 25-30% erhöhen ließe.

Die Realisierung der Linien ist jedoch bereits aus finanziellen Gründen nur Schritt für Schritt über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten möglich. Zwar werden bei Bahnprojekten bis zu 90% der Kosten vom Land NRW übernommen, doch finanziert das Land nicht nur Bochumer Projekte, so dass eine Förderung neuer Linien nur hintereinander mit zeitlichem Abstand möglich ist.

Im Rahmen der Bochum Strategie benötigt die Stadt also einen Masterplan, der festlegt, wie, in welcher Reihenfolge und wann die Leitprojekte des öffentlichen Nahverkehrs finanziert und umgesetzt werden können und sollen.

Zu diesem Zweck haben die STADTGESTALTER die dargestellt Linien in vier Prioritätskategorien einsortiert. Dabei wurden die vordringlich erforderlichen Linien der Priorität 1 zugeordnet. Linien mit hoher Priorität der Kategorie 2, Linien mit weniger oder nachrangiger Priorität in die Kategorien drei und vier:

Priorität 1

August-Bebel-Platz – Wattenscheid Bf. – Höntrop Bf (SX4)

BO-Hbf – Günnigfeld – Leithe – Essen (RT1)

BO-Hbf – Ruhr Park (SX1)

BO-Hbf – Recklinghausen (RB46X)

RUB/Hochschule – Langendreer (West) (SX2)

Priorität 2

BO-Hbf – Weitmar Mark – Stiepel (304)

RUB/Hochschule – Laer/ Mark 51°7 (SX3)

RUB/ Hochschule – Kemnader See – Witten Bf (SX3)

Gerthe – DO-Merklinde (308)

Priorität 3

Höntrop Bf – Südpark – Eisenbahnmuseum – Dahlhausen (SX4)

Höntrop Bf – Eppendorf – Sundern – Stiepel Nord – RUB (SX5)

August-Bebel-Platz – Günnigfeld – Hordel – Hofstede – Riemke – Handwerksweg (Gerthe) (SX6)

Priorität 4

Sundern – Hattingen Mitte (SX5)

Ruhr Park – Harpen (SX1)

Langendreer (West) – Werne Amt (SX2)

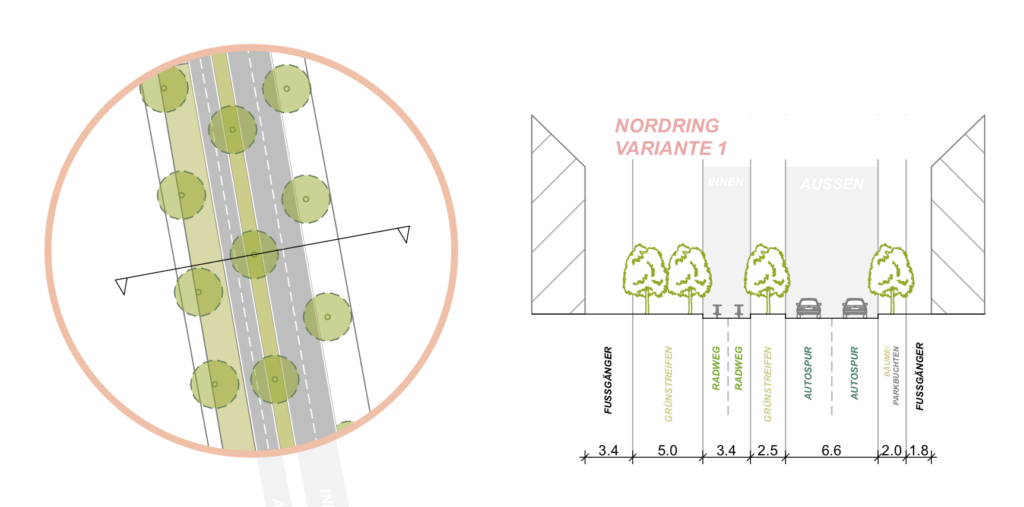

Sämtliche Linienprojekte müssen zunächst auf ihre technische und finanzielle Umsetzbarkeit geprüft werden. Auch sollte untersucht werden, ob es weitere Linien gibt, die das Netz sinnvoll ergänzen könnten. In jedem Fall muss bei der Prüfung der Machbarkeit das Nahverkehrsnetz als Ganzes betrachtet werden, denn nur ein neues flächendeckendes Netz an Schnellverkehrsverbindungen kann so attraktiv sein, dass sich insgesamt die Fahrgastzahlen deutlich erhöhen. Einzelne Linien alleine, für sich betrachtet, sind dazu nicht in der Lage.

Masterplan “Schnellverkehrsnetz Bochum 2050”

Das von den STADTGESTALTERn entwickelte Schnellverkehrsnetz soll zeigen, wie in Bochum das Nahverkehrsnetz 2050 aussehen könnte und welche wichtigen Linien derzeit fehlen. Der Vorschlag ist als Ausgangspunkt für die Entwicklungen eines Masterplans und Ideensammlung zur Entwicklung eines attraktiven Schnellverkehrsnetz zu verstehen.

Der Prozess, einen solchen Masterplan “Schnellverkehrsnetz Bochum 2050” zu entwickeln, sollte umgehend beginnen. Die Planung und Umsetzung von Nahverkehrsprojekten dauert in der Regel 5 Jahre und länger. Will Bochum 2035/40 klimaneutral sein, bleibt keine Zeit noch länger mit dem Ausbau des Nahverkehrsnetzes zu warten.