BOGESTRA wird zum Sanierungsfall

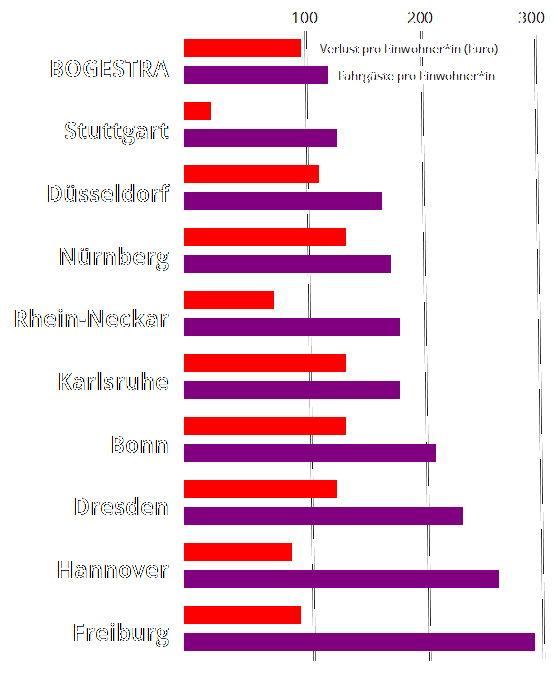

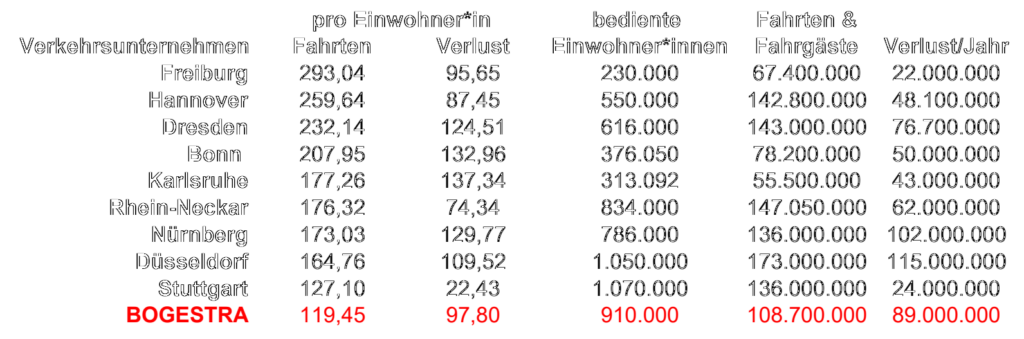

308 Mio. Euro Schulden. 36,6 Mio. Fahrgäste weniger als 2019. 88,8 Mio. Euro Verlust 2023, 19,3 Mio. mehr als geplant. Stopp aller Investitionen. Die wirtschaftliche Lage ist kritisch, die BOGESTRA wird zum Sanierungsfall.

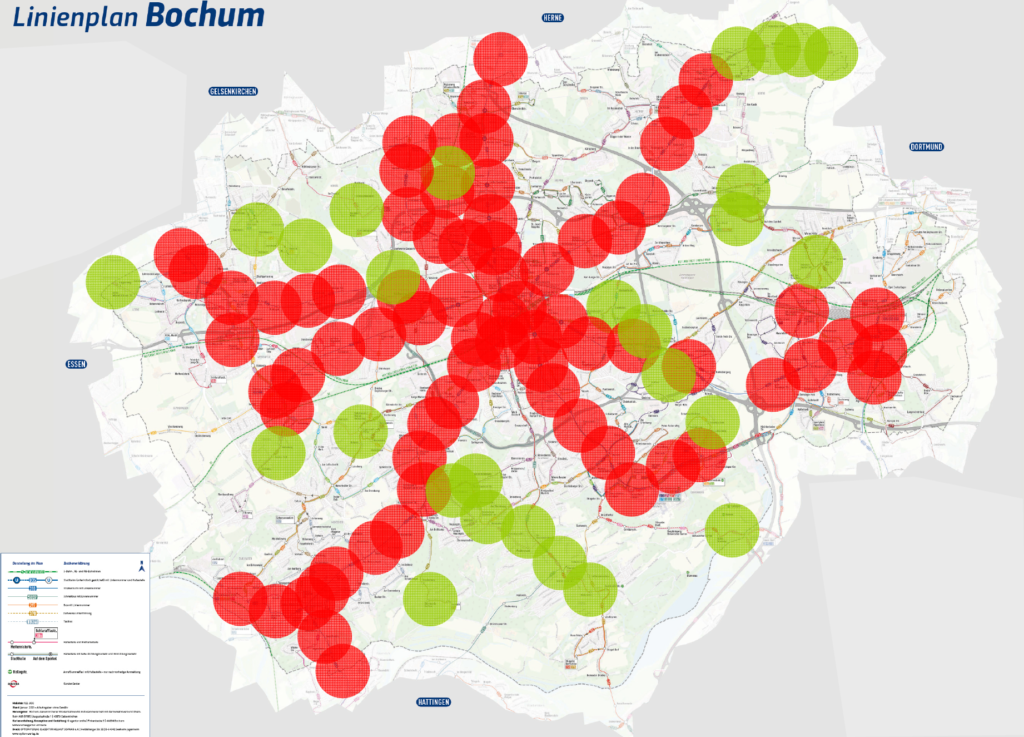

Wie der Jahresabschluss 2023 und die Entwicklung der Fahrgastzahlen zeigen (Vorgang 20241057), befindet sich die BOGESTRA, das Nahverkehrsunternehmen der Städte Bochum und Gelsenkirchen, in einer ernsthaften wirtschaftlichen Notlage. Das Unternehmen musste 2023 die Notbremse ziehen, es kam zum Investitionsstopp. Die Anschaffung von neuen Bussen und die Modernisierung der Gleisanlagen wurde ausgesetzt. Statt geplanten 67,8 wurden 2023 nur 2,1 Mio. Euro investiert.

Dramatische Zahlen

Die bedrohliche wirtschaftliche Lage der BOGESTRA ließ keine Investitionen mehr zu. Gemeinhin gelten in der Wirtschaftswelt Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von unter 20% als Sanierungsfall, Der Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital liegt bei der BOGESTRA bei nur noch 11,6%, 308 Mio. Euro Schulden belasten das Unternehmen.

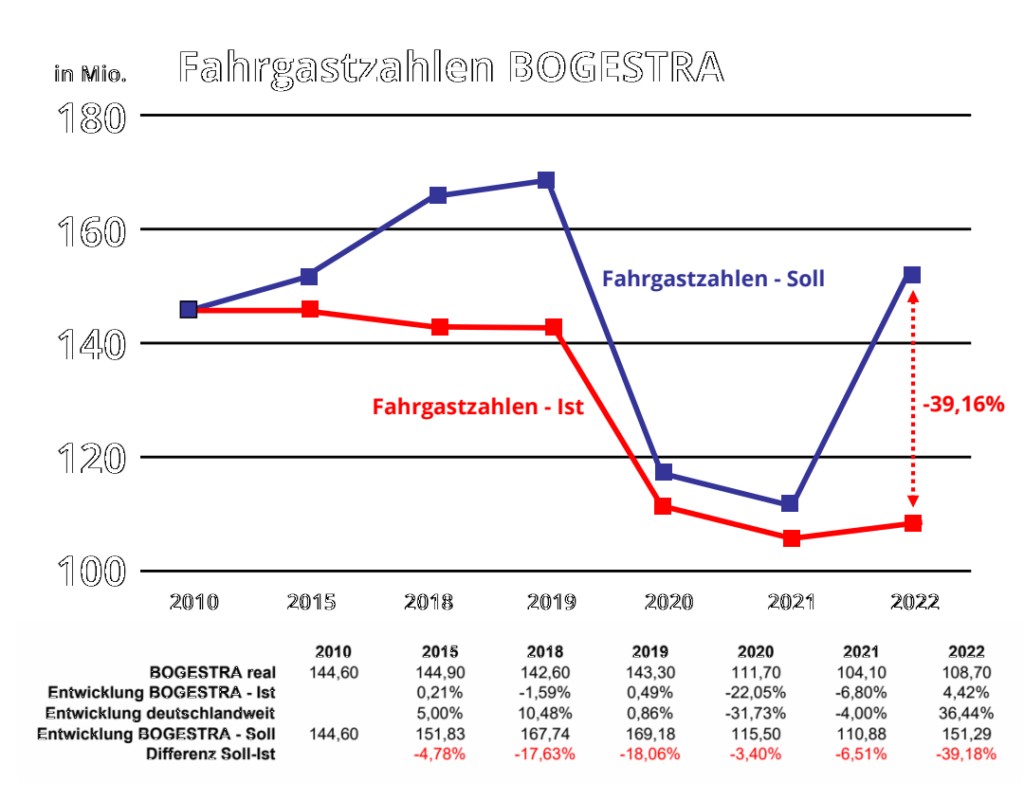

88,8 Mio. Euro Verlust erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2023., 21,7% mehr als geplant. Das ausufernde Defizit ist Folge des dramatischen Einbruchs der Fahrgastzahlen seit 2019. Im Jahr 2019 vermeldet die BOGESTRA noch stolz 143,3 Mio. Fahrgäste. Zudem erklärte das Unternehmen im Wirtschaftsplan 2020, dass mit der Einführung des „Netz 2020“ eine weitreichende Verbesserung des ÖPNV-Angebotes verbunden und deshalb für die Zukunft eine weitere Zunahme der Fahrgastzahlen zu erwarten sei. Die Zahlen zum Jahresabschluss 2023 zeigen jedoch eine ganz andere Entwicklung. Die Zahl der Fahrgäste ist gegenüber 2019 auf 106,7 Mio. Fahrgäste (Zählsystem BOGESTRA) und damit um über ein Viertel (25,5%) gesunken.

Während der Material-, Energie- und Personalaufwand gegenüber 2022 nur leicht, um 1,6% gestiegen ist, ist der Einbruch bei den Fahrgastzahlen und Erträgen einschneidend. Statt geplanten 184 Mio. nahm die BOGESTRA 2023 nur 158 Mio. Euro ein (-14,4%). Die Fahrgastzahlen stiegen zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht, blieben aber weit hinter den Erwartungen von 2019 zurück. Die leichte Erhöhung dürfte allein auf den Corona-Erholungseffekt zurückzuführen sein.

Der Nahverkehrsplan, das so genannte “Netz 2020”, ist gescheitert. Anders als von Stadt und BOGESTRA immer wieder versprochen, hatte das Konzept keinen positiven Effekt auf die Fahrgastzahlen. Auch das Deutschlandticket hatte keinen nachweisbaren Effekt. Es hat allein dazu geführt, dass die Kunden ihr Abo gegen das günstigere Deutschland-Ticket getauscht haben. Die Vorgabe des Bochumer Oberbürgermeisters, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln, ist zu einem irrealen Wunschtraum geworden (Positionspapier „Städte, Landkreise und Verkehrsverbünde begrüßen das Ziel der Verdoppelung der Fahrgäste des ÖPNV bis 2030!“),

Gründe für die Entwicklung

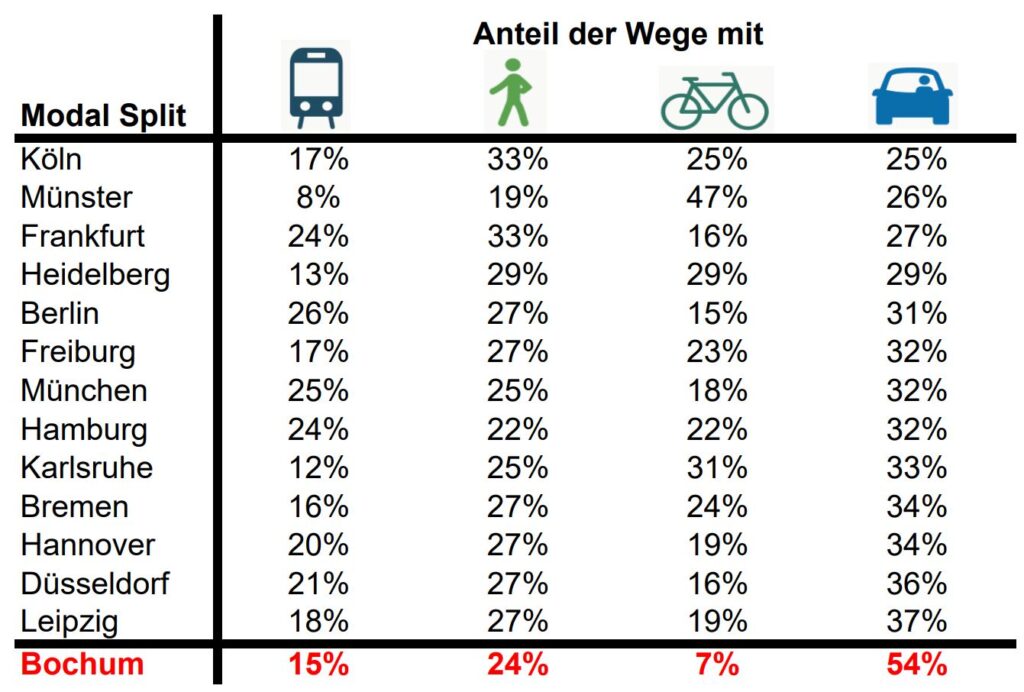

Doch warum bleiben die Fahrgastzahlen so weit unter dem Niveau von 2019? Die Entwicklung ist besonders auf vier Gründe zurückzuführen:

1. Kirchturmdenken – Eigentlich ist der Nahverkehr eine Ruhrstadtaufgabe. Doch das Kirchturmdenken in allen Gemeinden der Ruhrstadt, sowohl in der Politik wie der Verwaltung, verhindert ruhrstadtweites Denken und Handeln, stattdessen werden lieber die eigenen Pfründe gesichert und verteidigt.

2, Blockade bei Netzausbau – In der Ruhrstadt verhindert eine generelle politische Blockade einen metropolengerechten Ausbau des ÖPNV-Netzes. In Bochum etwa lehnt Rot-Grün alle Initiativen dazu seit Jahren konsequent ab.

3. Mangelnde Kundenorientierung – Die Nahverkehrsunternehmen der Ruhrstadt sind an steigenden Fahrgastzahlen und gutem Kundenservice desinteressiert. Das zeigt sich insbesondere an dem kundenfeindlichen Fahrpreis- und Ticketsystem, mit dem die Unternehmen die Nutzung von Bus- und Bahn durch Ab-und-zu-Kunden bewusst unattraktiv machen (VRR: Fahrgäste gefangen im Tarifdschungel).

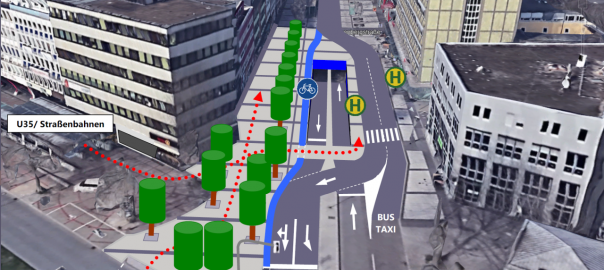

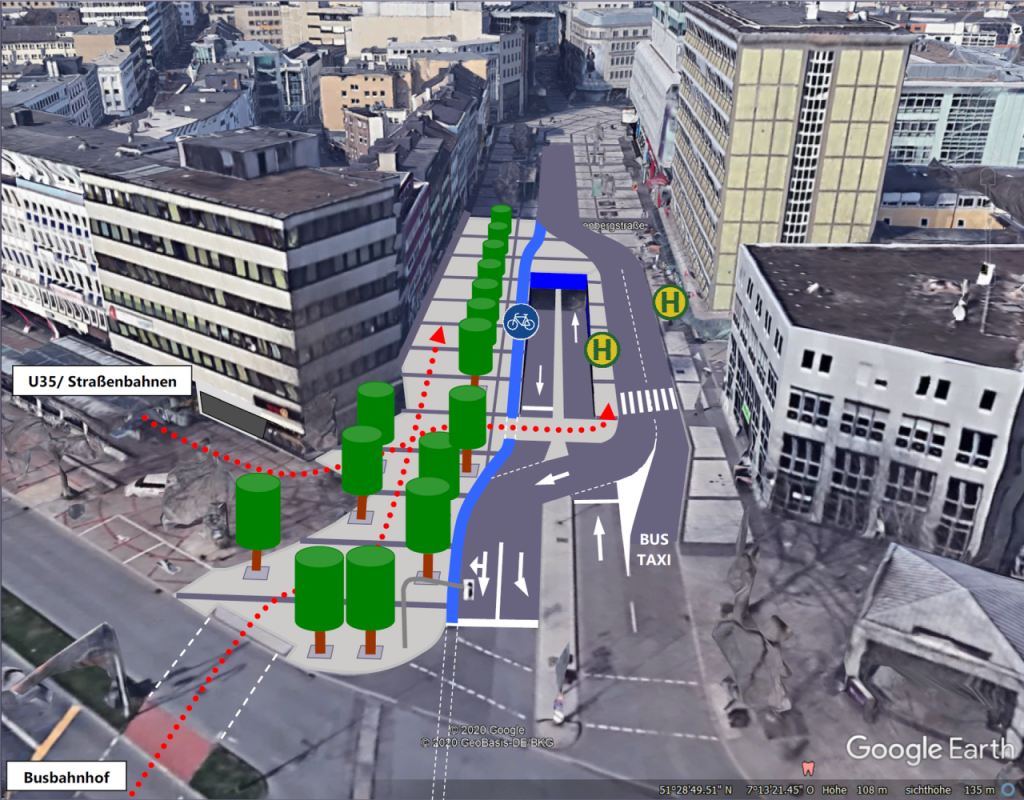

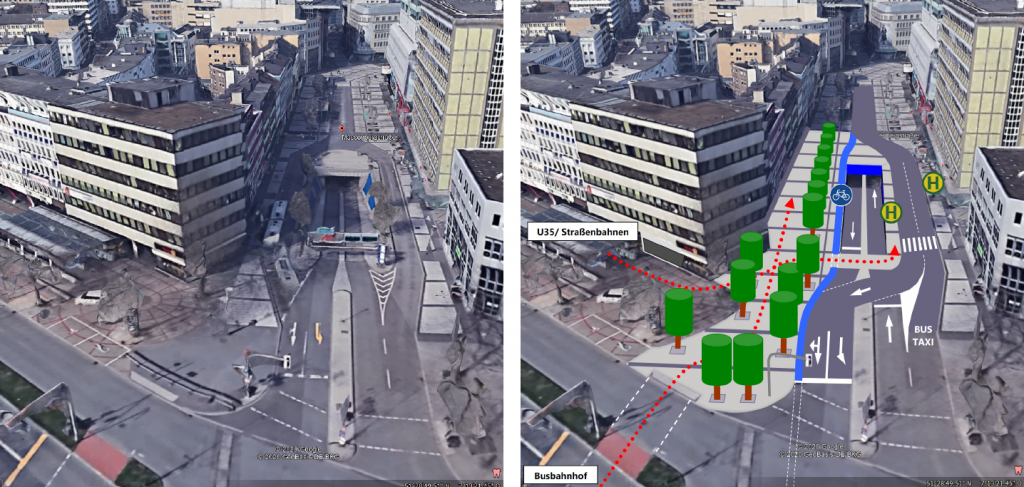

4. Multimodaldefizit – Die Umsetzung von Maßnahmen zur multimodalen Nutzung des Verkehrs werden verschleppt bzw. abgelehnt. So hat es die Stadt Bochum bis heute nicht geschafft, ein Netz von Mobilitätsstationen aufzubauen, um es Menschen zu ermöglichen, bequem und ohne Zeitverlust mit einer Kombination verschiedener Verkehrsmitteln zum Ziel zu kommen, obwohl die Schaffung der Stationen bereits 2013 beschlossen wurde. (Bochum fehlen Car-Sharing-Stellplätze und Mobilitätsstationen).

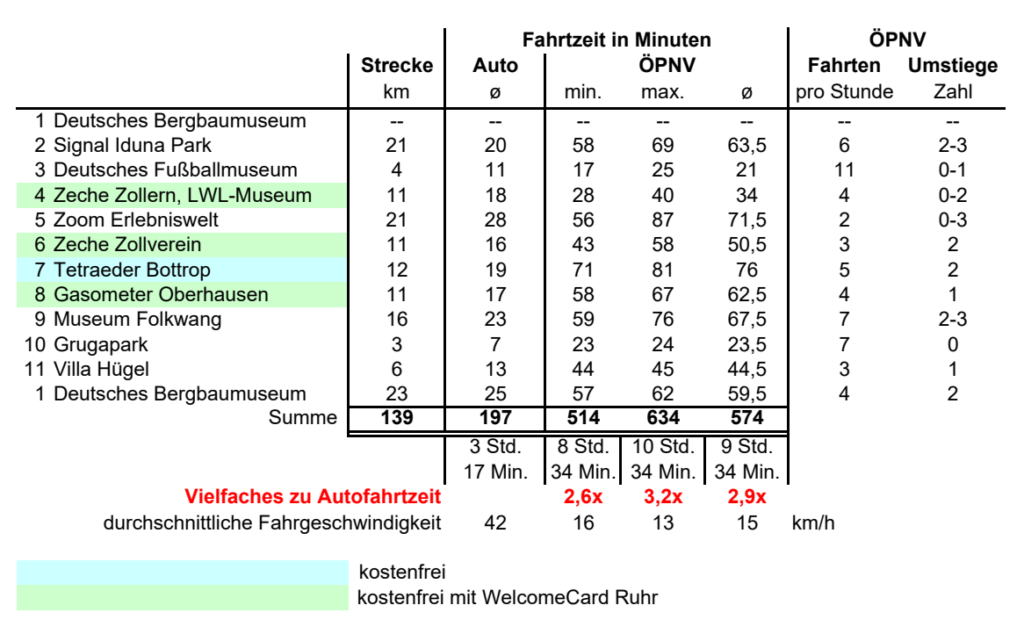

Im Ergebnis führen alle vier Punkte zu einem schlechten ÖPNV-Angebot, das viele Menschen in Bochum und dem Ruhrgebiet nicht oder nur selten nutzen, weil es für sie unattraktiv ist. Dass das Deutschland-Ticket nicht zu dem erwarteten Anstieg der Fahrgastzahlen geführt hat, zeigt auch, dass die ÖPNV-Infrastruktur so miserabel ist, dass selbst, wenn die Fahrpreise konkurrenzlos günstig sind, dies für mögliche Kunden in der Ruhrstadt kein Anreiz ist, Bus- und Bahn zu nehmen. Fahrtzeiten, die jene mit dem Auto um regelmäßig bis zum Doppelten überschreiten, werden Menschen selbst dann nicht in Kauf nehmen, wenn der ÖPNV gänzlich kostenfrei wäre.

Eine Erhöhung der Fahrgastzahlen ist aufgrund des sich absehbar nicht verbessernden OPNV-Angebots auch für die Zukunft nicht zu erwarten, Die BOGESTRA wird voraussichtlich große Schwierigkeiten haben, die Fahrgastzahlen auf dem jetzigen Niveau zu stabilisieren.

Die Folgen: Investitionsstopp, Kostensenkung und Personalabbau

Daraus ergibt sich folgende Frage: Was bedeutet die wirtschaftliche Notlage der BOGESTRA für die Zukunft des Unternehmens?

Der Investitionsstopp zeigt, die Lage ist ernst. Die BOGESTRA selbst ist nicht mehr in der Lage nennenswerte Investitionen in den Nahverkehr zu schultern. Hätte man die für 2023 geplanten Investitionen durchgeführt, wäre das Defizit der BOGESTRA um weitere rd. 7,8 Mio. Euro gestiegen. Der Abschreibungsaufwand hätte sich erhöht, ebenso wie der Zinsaufwand. Zu den 308 Mio. Euro Schulden wären weitere 30,5 Mio. aufgrund des zu finanzierenden Eigenanteils hinzugekommen. Verzinst zu 3,8% würde das pro Jahr 1,2 Mio. Euro zusätzlichen Zinsaufwand ausmachen. Busse werden über 6 Jahre abgeschrieben. Gleisanlagen und Stellwerk deutlich länger. Bei im Schnitt 10 Jahren Abschreibung ergäben sich weitere 6,6 Mio. Abschreibungsaufwand pro Jahr. Zinsen und Abschreibungen würden sich damit auf insgesamt 7,8 Mio. Euro Mehraufwand pro Jahr summieren und das über 10 Jahre. Das kann die BOGESTRA nicht mehr stemmen. Folgerichtig kam es zum Investitionsstopp.

Anders als es im Jahresabschluss suggeriert wird, ist nicht vorgesehen die 2023 in Höhe von 66 Mio. Euro ausgefallenen Investitionen nachzuholen. Für 2024 werden im Wirtschaftsplan nur 30 Mio. Euro für Investitionen vorgesehen. Dieser Betrag ist der in den letzten Jahren übliche. Bei Verschiebung der Investitionen aus 2023 ins Folgejahr hätten für 2024 über 90 Mio. eingeplant werden müssen. Die Investitionssumme wurde somit in voller Höhe gestrichen.

Doch wie kann ein weiteres Kollabieren der BOGESTRA verhindert werden? Dazu hat es laut Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, der gleichzeitig auch im Aufsichtsrat der BOGESTRA sitzt, bereits erste Überlegungen und Berechnungen gegeben. “Er habe für seine Stadt einmal mehrere Einsparvarianten durchrechnen lassen. Wenn man dort nur fünf Millionen Euro einsparen wolle, müssten in erheblichem Umfang Verkehre reduziert werden,” (Rheinische Post vom 08.05.2024). Die von Eiskirch angesprochenen Einsparungen bedeuten, Buslinien aufgegeben, um Personal abzubauen und so die Personalkosten zu reduzieren. Denn hier zeigt sich ein weiteres Problem des Nahverkehrsunternehmens, zwar endet jede Verwaltungsvorlage zu den Wirtschaftsplänen mit dem Satz “Mittelfristig wird eine leichte Reduzierung der Gesamtzahl an Mitarbeiter*innen angestrebt.” Tatsächlich ist die Zahl aber von 2023 auf 2024 um 63 Beschäftigte gestiegen (+2,6 %).

Den zu befürchtenden Personalabbau haben diejenigen in der Politik zu verantworten, die immer wieder eine Verbesserung des ÖPNV-Angebotes verhindert haben, besonders den grundlegenden Ausbau des Schnellverkehrsnetzes. Die Versäumnisse der Vergangenheit rächen sich. Die BOGESTRA steht mit dem Rücken zur Wand.

Was ist zu tun?

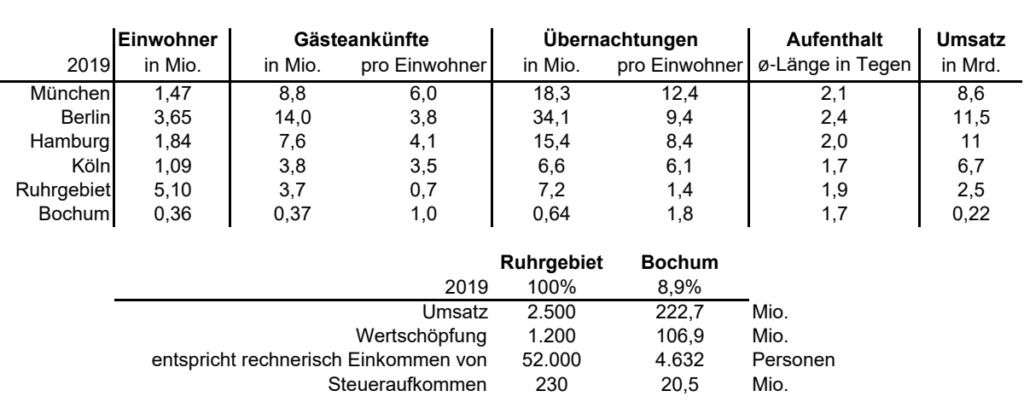

Als Präsident des Städtetages hat der Bochumer OB den ersten Hilferuf schon abgesendet: Er fordert mehr ÖPNV-Mittel von Bund und Land (Rheinische Post vom 08.05.2024). Bisher gleichen die Stadtwerke in Bochum das Defizit der BOGESTA aus. Die Mittel dazu sind allerdings begrenzt, denn die Stadtwerke brauchen ihr Geld für die Strom- und Wärmewende. Ein Defizit in der aktuellen Größenordnung können sie dauerhaft nicht decken.

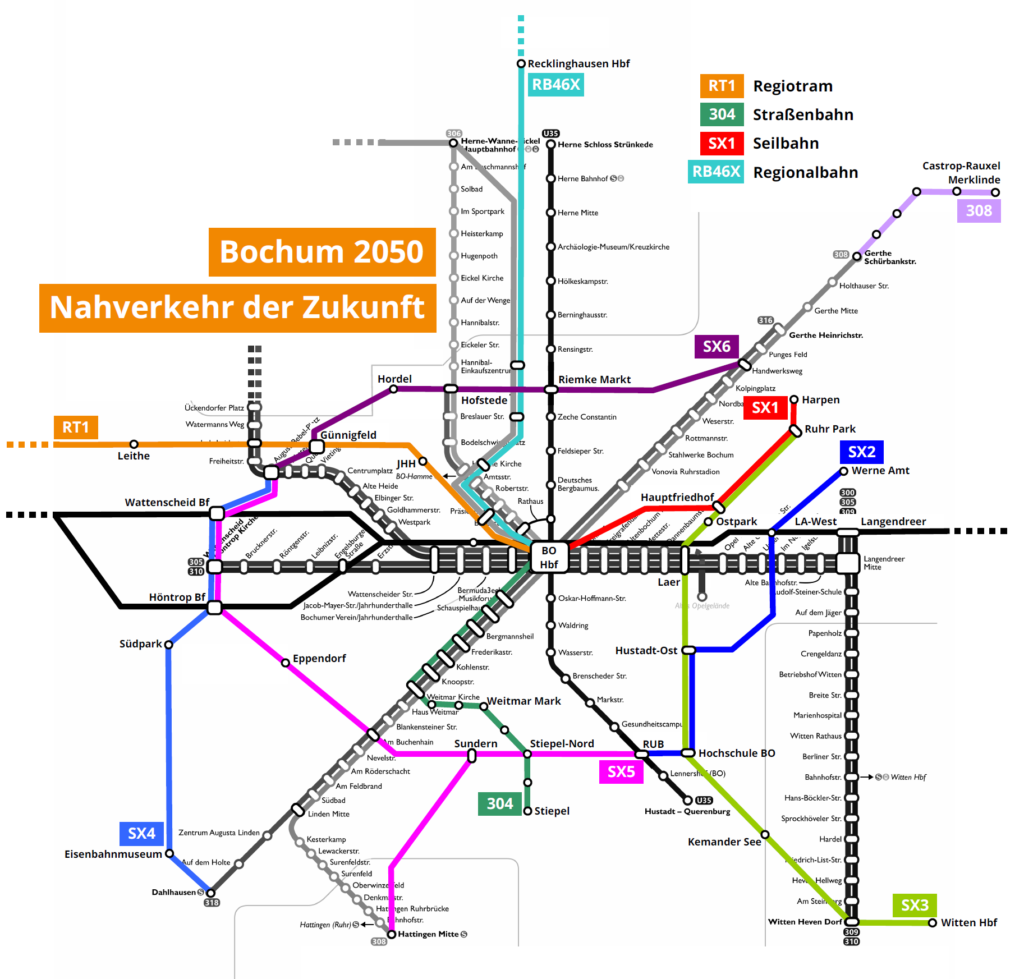

Statt bei anderen um Geld zu betteln, sollte die Politik der Ruhrstadt und Bochums allerdings zunächst selbst sehen, dass sie das tut, was nötig ist, um BOGESTRA und den ÖPNV in der Ruhrstadt wieder auf sichere wirtschaftliche Füße zu stellen. Da steht an allererster Stelle eine ruhstadtweit einheitliche Nahverkehrsplanung und ein Zusammenschluss aller Nahverkehrsunternehmen der Ruhrstadt zu einem einzigen.

In Bochum selbst wäre es nötig, die politische Blockade gegen den substanziellen Ausbau des Schnellverkehrsnetzes aufzugeben. Darüber hinaus muss die BOGESTRA wirtschaftlich saniert werden. Das ist nur möglich mit Hilfe einer externen Unternehmensberatung. Diese muss Vorschläge machen, mit welchen Maßnahmen die Einnahmen gesteigert und die Ausgaben gesenkt werden können. Genau das werden die STADTGESTALTER jetzt im Stadtrat beantragen.