EM 2024: Bochum vergibt Riesenchance – BOGESTRA blamiert Ruhrstadt

An 11 Spieltagen mit 570.000 Zuschauenden rollt der Ball in der Ruhrstadt. Es kommen Menschen aus ganz Europa. Doch Bochum und der RVR vergeben die Chance für sich zu werben. Stattdessen sorgt die BOGESTRA für schlechte Presse, weil sie die Abreise der Fans von der Schalke-Arena nicht organisiert bekommt.

Fußballeuropameisterschaft 2024 – Was eine riesige Chance für den Tourismus in Bochum und der Ruhrstadt. Nach Gelsenkirchen kommen in diesen Wochen 200.000 Fans, nach Dortmund sogar 370.000 Fans um die Spiele der EM 2024 zu sehen.

Es wäre eine Riesenchance gewesen

Zwei von neun Spielorten der EM liegen also in der Ruhrstadt, Bochum liegt genau zwischen beiden. Die anreisenden Fans kommen oft für mehrere Tage, um neben den Spielen noch Zeit im Land zu verbringen. Ganz wichtig wäre also gewesen, dass sich Bochum und die Ruhrstadt vor tausenden Menschen erstklassig präsentiert. Für das Ruhrgebiet bestand die einmalige Chance sich als spannende, pulsierende und gastfreundliche Reiseregion zu zeigen und so „auch in den nächsten Jahren mehr Touristen für sich gewinnen, die nach der EM wiederkommen und …. vielleicht einen längeren Urlaub hier verbringen wollen.” (EM 2024: Die Fußball-EM wird für den Tourismus ganz bedeutsam sein).

Doch es gibt keine vorzeigbare Fanmeile im Zentrum von Bochum. Die Stadt sieht sich zwar selbst als “Hotspot der Live-Kultur” (Bochum-Strategie), Man hat es aber versäumt, dieser selbst gewählten Rolle in den vier EM-Wochen gerecht zu werden.

Was wäre für eine grandiose Partv möglich gewesen, wäre die Viktoriastraße von Rathaus bis Schauspielhaus gesperrt und zur längsten Liveevent- und Fanmeile Deutschlands unter Einbeziehung von Bochum Total 2024 geworden. Bochum hätte sich als der Anlaufpunkt für 570.000 Fans profilieren können, die in der Stadt unvergessliche Momente erlebt hätten. Die Partymeile des Reviers. Bochum, der Ort in Deutschland, in dem die Menschen wissen, wie man die Nacht zum Tage macht. Was für einen Image Boost hätte das für die Stadt bedeuten können?

Mal wieder blieb es bei dem hochtrabenden Ziel in der Bochum Strategie, es fehlte jedoch der Mut und das Engagement, es richtig krachen zu lassen. Dabei ist die ARD mit dem Kneipenquiz am Kuhhirten (Kneipenquiz live im „Kuhhirten“: ARD ist „total zufrieden“ ) schon in der Stadt. Kostenlose Werbung in Form von Fernsehberichten über tausende Fans, die die Spieltage in der Stadt abfeiern, wären leicht zu haben gewesen.

Die Chance war einmalig, ein weiteres Großereignis ähnlicher Art wird es in der Region in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich nicht geben.

Totalausfall Ruhrtourismus

So wird das mit Tourismus im Ruhrgebiet nichts. Auf der Tourismus-Seite des RVR (Ruhr Tourismus) findet die Europameisterschaft gar nicht statt auf der RVR-Seite findet man unter der Rubrik “Heimspiel” vier dürre EM-Beiträge, auf der Bochumer Tourismusseite findet man zur EM, sehr versteckt, einen Beitrag (Bochum im EM-Fieberl), in Gelsenkirchen ist der Auftritt eher kläglich, nur Dortmund versteht es, sich als EM-Host City zu feiern,

Die mangelhaften Bemühungen des RVR über den Ruhr Tourismus die EM zu vermarkten und für das Ruhrgebiet nutzbar zu machen, muss man schon als Arbeitsverweigerung eingeordnet werden. Die Ruhrtourismus GmbH zeigt sich nicht zum ersten Mal überfordert (Ruhrgebiet: Mieser Nahverkehr schreckt Touristen ab). Der RVR sollte ernsthaft überlegen, seine Bemühungen in Sachen Tourismus einzustellen. Verfolgt man das Ziel den Tourismus zu fördern nicht ernsthaft und fehlt es auch sichtbar an der nötigen Professionalität, sollte man es lieber lassen.

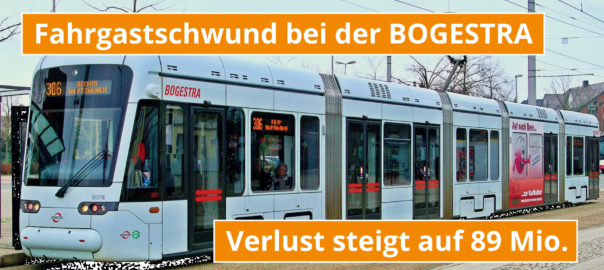

Gelsenkirchen und BOGESTRA sorgen für kapitalen Imageschaden

Dass Bochum und die Ruhrstadt es leichtfertig verpasst haben, sich als attraktive Tourismusziele zu präsentieren, wäre vielleicht noch zu verschmerzen gewesen, dass aber Gelsenkirchen, BOGESTRA und der VRR mit dem An- und Abreisechaos an der Schalke-Arena die ganze Ruhrstadt öffentlich blamiert haben (Ridiculous: Englischer Fanverband entsetzt von Gelsenkirchen), bedeutet einen nicht wiedergutzumachenden Imageschaden, der die Ruhrstadt noch teuer zu stehen kommen wird.

Europaweite Schlagzeilen, die das Ruhrgebiet als trostlos, öd und in Sachen öffentlichem Nahverkehr als unfähig darstellen, sind für eine Profilierung als Touristenziel tödlich. Jetzt rächt sich, dass die Städte des Ruhrgebiets nie großen Wert auf eine gute Stadtgestaltung, ein ansprechendes Stadtbild und einen funktionierenden Stadtverkehr gelegt haben. Die Ansprüche in dieser Hinsicht sind und waren denkbar gering. Bemühungen, die Dinge zu verbessern, wurden mit dem Spruch “Woanders ist auch scheiße”, abgebügelt. Rankings zu Lebensqualität und Attraktivität, bei denen die Ruhrstadtstädte sich regelmäßig unter den Letzten platzierten, bewirken nichts, außer dass sich beschwert wird, die Situation im Ruhrgebiet werde falsch bewertet.

Wie Menschen von außen die Städte im Ruhrgebiet sehen, interessierte bisher wenig bis gar nicht. Von erfolgreichen Städten lernen und sich an diesen orientieren, wird oft immer noch abgelehnt. Also kommt es jetzt knüppeldick. Die Besucher*innen sehen Gelsenkirchen als trostloses, armes und rückständiges “Drecksloch” in dem nichts funktioniert, nicht mal der Nahverkehr (England-Fan ätzt gegen deutsche EM-Stadt und löst Debatte aus – Sky-Reporter legt nach). Und wie Gelsenkirchen aussieht, so sehen leider auch viele andere Teile des Ruhrgebiets aus. Ein Urteil über Wattenscheid-Mitte und den August-Bebel-Platz würde kaum anders ausfallen.

Verantwortlichen zeigen sich von Realität überrascht

Auf einmal sind die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung mit der Realität konfrontiert. EM-Fans haben keine Hemmungen ihre wahre Meinung über das auszusprechen, was sie sehen und erleben. Sie sind keine höflichen Gäste, die das erzählen, was die Gastgeber hören wollen. Sie äußern sich schonungslos und offen.

Tourismus setzt einen funktionierenden Nahverkehr voraus. Vor der EM hieße es, „die Mobilität ist ein wichtiger Faktor,“ um erfolgreich zu sein (EM 2024: Die Fußball-EM wird für den Tourismus ganz bedeutsam sein). Was die Menschen in der Ruhrstadt als ÖPNV geboten bekommen, entspricht jedoch nicht im Ansatz dem Standard, den Menschen aus ganz Europa in Großstädten und Metropolen gewohnt sind (England-Fans kritisieren Bahn-Chaos in Gelsenkirchen). Das meinen zwar viele in Verantwortliche im Ruhrgebiet, ist aber eine fatale Fehleinschätzung.

Rückständigkeit im Nahverkehr schadet Tourismus

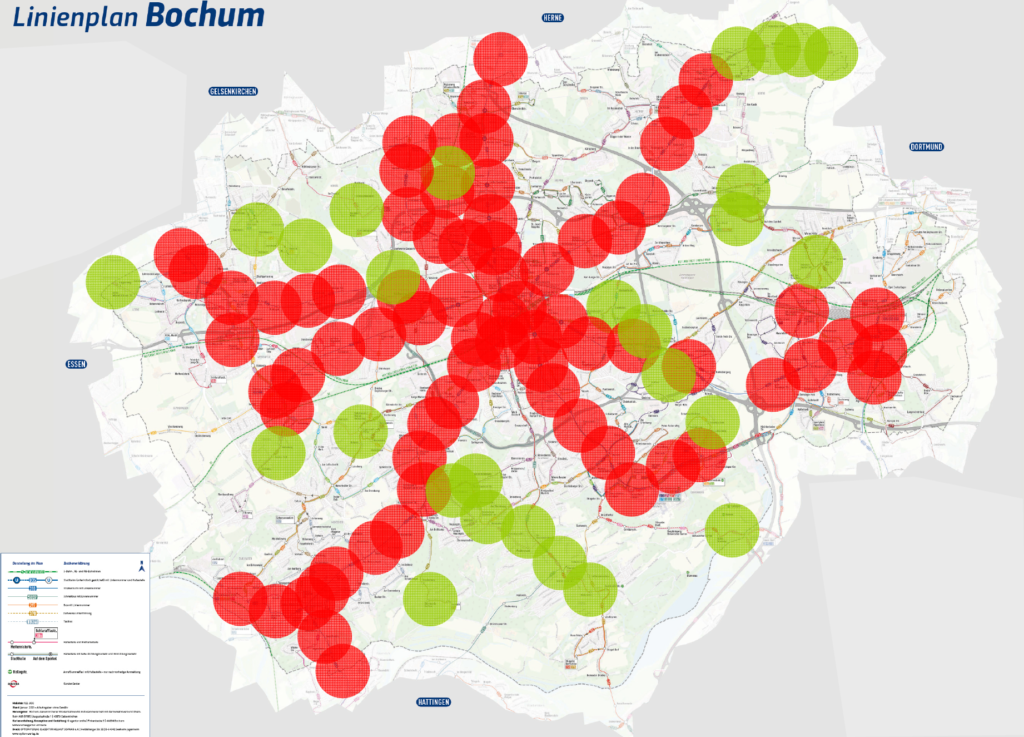

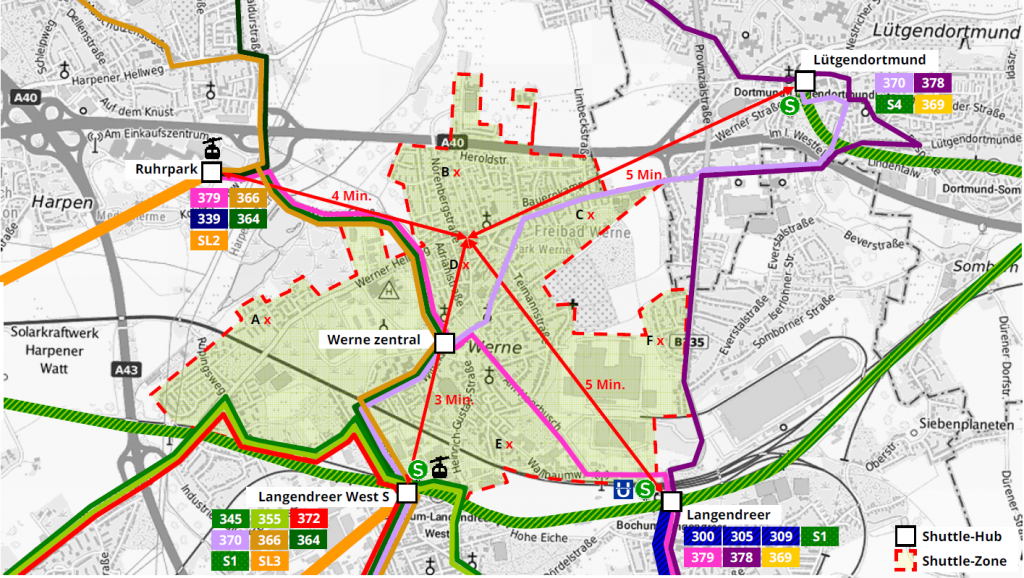

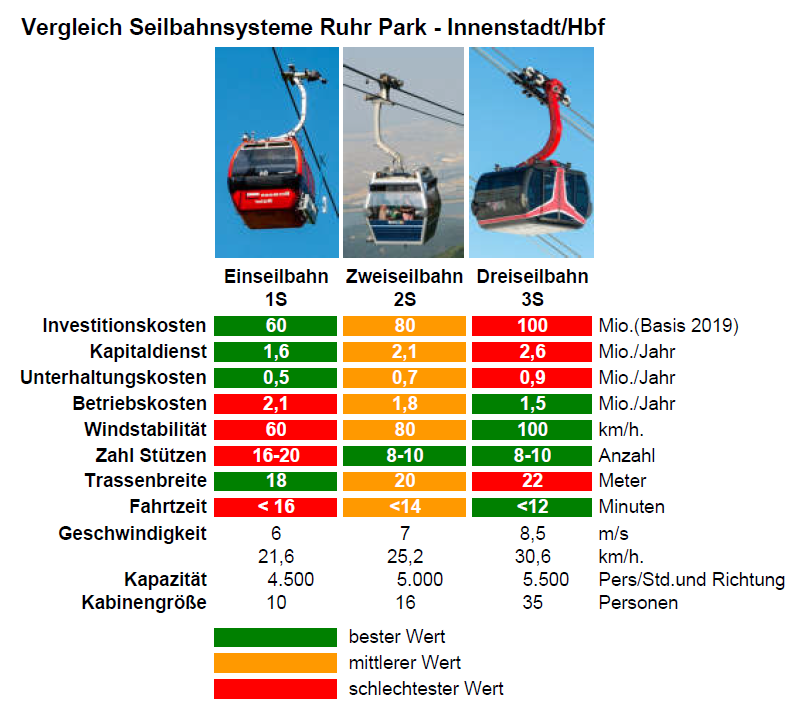

Ein Stadion wie die Schalke-Arena (Kapazität: 62.500 Zuschauer) mit nur einer Straßenbahnlinie über eine nicht barrierefreie Haltestelle, die mit Straßenbahnen in Zweifachtraktion angefahren wird, anzubinden, legt offen, wie unterentwickelt das Ruhrgebiet und ganz besonders der Nahverkehr ist (Ridiculous: Englischer Fanverband entsetzt von Gelsenkirchen). Fährt man in Montpellier und Straßburg mittlerweile auf eigenem Gleiskörper mit bis zu sieben, in Dublin sogar mit neun Bahnteilen (Alstom Citadis), schafft die BOGESTRA es immer noch nicht mit mehr als zwei Traktionen zu fahren. Steinzeit trifft Zukunft, könnte man sagen.

Für die EM hätte man dringend Abhilfe schaffen müssen, doch man blieb untätig. BOGESTA, VRR und Stadt Gelsenkirchen ist das Anfahrt-Problem zur Arena seit jeher bekannt, doch man schwieg. Hier zeigt sich, Kundeninteressen haben weder bei BOGESTRA, VRR noch den Kommunen der Ruhrstadt eine halbwegs angemessene Relevanz schon gar keine Priorität.

Schönreden statt Handeln

Mehr als zwei Stunden mussten manche Fans auf eine Abreise mit dem ÖPNV vom Stadion im Straßenbahnchaos warten (Fans left sidelined and with nowhere to go thanks to Uefa’s bumbling genius Fans left sidelined and with nowhere to go thanks to Uefa’s bumbling genius | Euro 2024 | The Guardian). Die Stadt Gelsenkirchen blamiert sich mit der Aussage, das Chaos sei ganz normal (England-Fans kritisieren Bahn-Chaos in Gelsenkirchen). Ja, für Menschen im Ruhrgebiet ist Chaos im Nahverkehr leider oft die Normalität, man ist es nicht anders gewohnt, für Menschen aus anderen Großstädten und Metropolen ist es das allerdings nicht.

Auch mag nach den Maßstäben der BOGESTRA die abgelieferte Leistung “adäquat” gewesen sein (Aus unserer Sicht ist alles perfekt gelaufen), nach dem in europäischen Städten üblichen Standard war sie peinlich und untragbar. Die Einschätzung der BOGESTRA zeugt von Realitätsverlust. Der ist auch beim VRR festzustellen, wenn der Sprecher erklärt: “Der Transport habe sehr, sehr gut funktioniert, man habe “Enormes geleistet” (Gelsenkirchen: VRR und Bogestra verteidigen Abreiseverkehr). Bei dieser Aussage tritt sogar noch arrogante Selbstzufriedenheit hinzu.

Alle Äußerungen klingen aus Sicht der Betroffenen wie Hohn. Eine öffentliche Entschuldigung für die inakzeptable Leistung wäre die einzig richtige Reaktion gewesen. Offensichtliche Unzulänglichkeiten schön zu reden, war keine Option. Das Ruhrgebiet ist allerdings der Ort, wo vieles nicht funktioniert und schlecht läuft, aber nie jemand dafür verantwortlich ist oder zugibt, dass man Fehler gemacht hat. Diese Haltung ist wiederum ein wesentlicher Grund dafür, warum offensichtliche Mängel nicht abgestellt werden.

Die Folgen der EM für Bochum und die Ruhrstadt

Was wird nach vier Wochen EM in der Ruhrstadt, bei den Menschen, die das Ereignis europaweit live oder im TV verfolgt haben, hängen bleiben? Deutschland und die Deutschen sind toll, aber Ruhrgebiet und Ruhrstadt sollte man besser meiden. Der Imageschaden, der insbesondere durch die anmaßende Uneinsichtigkeit der Verantwortlichen angerichtet wurde, wird sich in den nächsten Jahren nur sehr schwer wieder gut machen lassen.

Die Blamage könnte ein Weckruf für die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung sein, mal zu schauen, wie Menschen von außen die Ruhrstadt sehen. um zu erkennen, was man ändern und von anderen Städten lernen bzw. sich abschauen sollte. Nur so wird man den Ansprüchen, die Menschen heute an Stadtgestaltung, Stadtbild und das Funktionieren von Großstädten und Metropolen stellen, gerecht werden können. Doch zu befürchten ist, dass man sich die Lage weiter schön redet und stattdessen den Kritikern aus dem Ausland vorwirft, die Dinge völlig falsch zu sehen.

Foto: UEFA, Logo,, Google Maps