Bochumer Innenstadt: Mehr Wohnen – weniger Einkaufen

Bisher ist die Innenstadt in Bochum besonders ein Einkaufsort. Immer mehr Geschäftsräume stehen jedoch leer und sollten anders genutzt werden, doch wie? Nach den Vorstellungen der STADTGESTALTER sollte im Gleisdreieck eine große Zahl Ladenlokale zurück gebaut und Wohnraum für 1.000 Menschen geschaffen werden.

Im Bochumer Gleisdreieck, das die Innenstadt umfasst, leben derzeit (2022) 9.303 Menschen auf 1.25 qkm. Der Bevölkerungsanteil der 18 bis 60ig-Jährigen ist vergleichsweise hoch (69.4 %, Bochumer Durchschnitt: 56 %) ebenso der Ausländeranteil (30,3 %, Bochumer Durchschnitt: 16,5 %) (Bochumer Innenstad).

Das Ende der trostlosen “Shopping-City”

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Innenstadt im Hinblick auf Architektur und Stadtgestaltung im Wesentlichen anspruchslos und einseitig als “Shopping-City” wieder aufgebaut. Im Kernbereich des Gleisdreiecks, der eigentlichen Innenstadt, verfügt fast jedes Gebäude über ein Ladenlokal. Teilweise wurden Treppenhäuser zu oberen Stockwerken abgebrochen, um mehr Geschäftsfläche zu schaffen, so dass die Etagen über den Geschäften unbewohnbar wurden. Die zusätzliche Geschäftsfläche versprach mehr Mieteinnahmen als die Vermietung der oberen Etagen als Wohnraum.

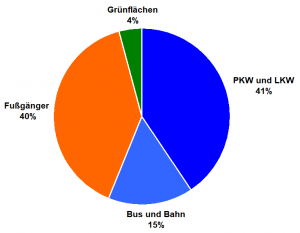

Aufgrund mangelnder Attraktivität, fehlender Aufenthaltsqualität, Flair und Ambiente sowie der einseitigen Ausrichtung auf Autokunden, verliert die Innenstadt seit drei Jahrzehnten Kunden und Geschäfte. Immer mehr Geschäfte stehen leer oder müssen mit Programmen zur Zwischennutzung bespielt werden (Tapetenwechsel). Temporär sind solche zwischenzeitlichen Nutzungen durch Künstler, Initiativen oder StartUps sinnvoll. Sie lösen allerdings nicht das Problem eines Überangebots an Geschäften, bei immer weiter sinkender Nachfrage, in der Bochumer Innenstadt ein Geschäft neu zu eröffnen.

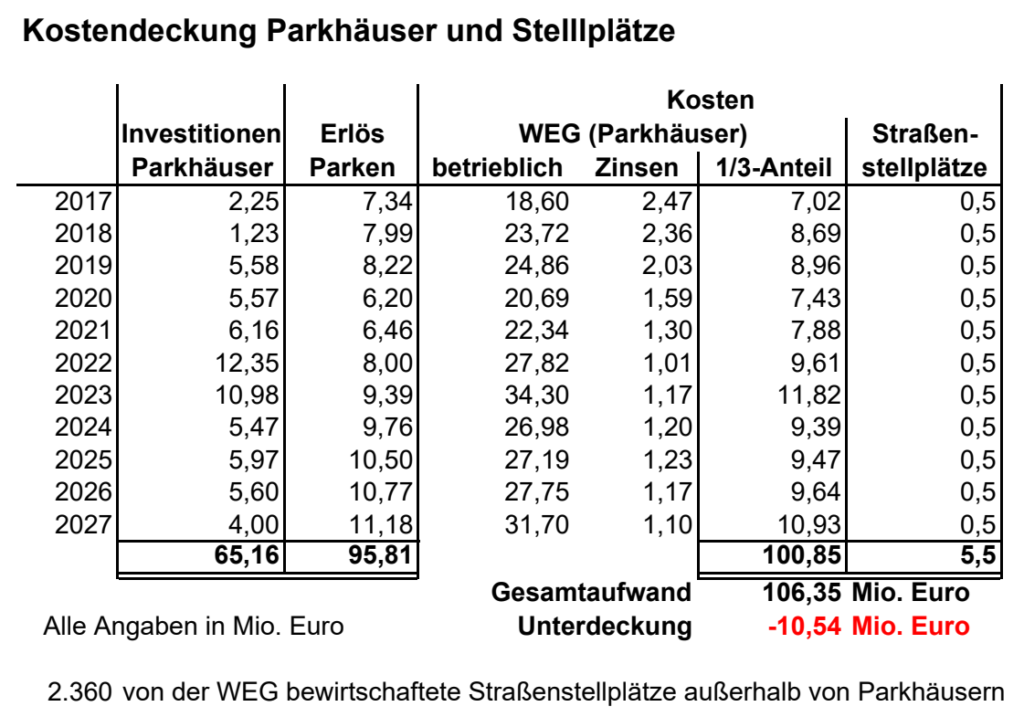

Nicht zu erwarten ist, dass die Attraktivität der Innenstadt in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird, so dass ein Umschwung bewirkt werden kann, dafür läuft der Transformationsprozess der Innenstadt viel zu langsam (Für die Innenstadt läuft die Zeit ab). Dazu mangelt es bei der Stadt an Bereitschaft massiv Geld in die Gestaltung der Innenstadt zu investieren Noch immer fließt das meiste Geld in Parkhäuser (Die Stadt gibt fast 10x mehr für Parkhäuser aus als für Stadtgestaltung). Auch fehlt eine treibende gesellschaftliche Kraft, die den dringend erforderlichen Umbau der Innenstadt fordert und lautstark vorantreibt. Der Großteil der Geschäftsleute nehmen die negative Entwicklung der Innenstadt weitgehend klaglos hin und haben sich mit der gepflegten Langsamkeit, mit der die Stadt darauf reagiert, abgefunden.

Zu viele Ladenlokale, bei weiter abnehmender Nachfrage

Während die Zahl der Ladenlokale in Bochum bisher nahezu konstant bleibt, wird die Nachfrage danach in Zukunft weiter abnehmen, zumal mangels Nachfrage und sinkender Mietpreise, auch die Bereitschaft abnimmt diese zu sanieren und zeitgemäß zu modernisieren. Es wäre also an der Zeit, die Zahl der Ladenlokale deutlich zu reduzieren, um das Angebot der sinkenden Nachfrage anzupassen. Anderenfalls ergibt sich das Problem, dass sich die genutzten Geschäftslokale über die ganze Innenstadt verteilen, daneben sich in allen Einkaufsstraßen aber immer wieder Leerstände befinden, die sich negativ auf die Attraktivität der Innenstadt auswirken. Für ein positives Stadtbild sollte es weniger Einkaufsstraßen geben, auf denen dann aber alle Ladenlokale vermietet sind.

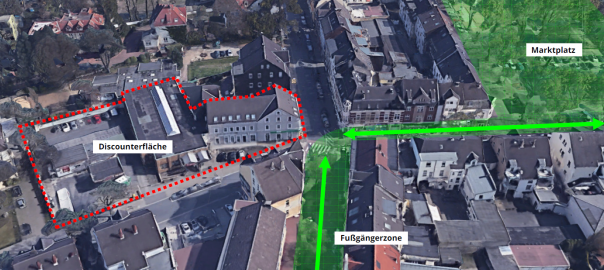

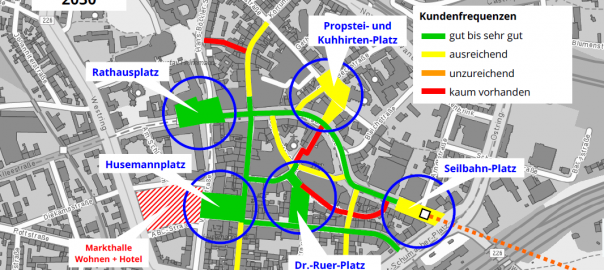

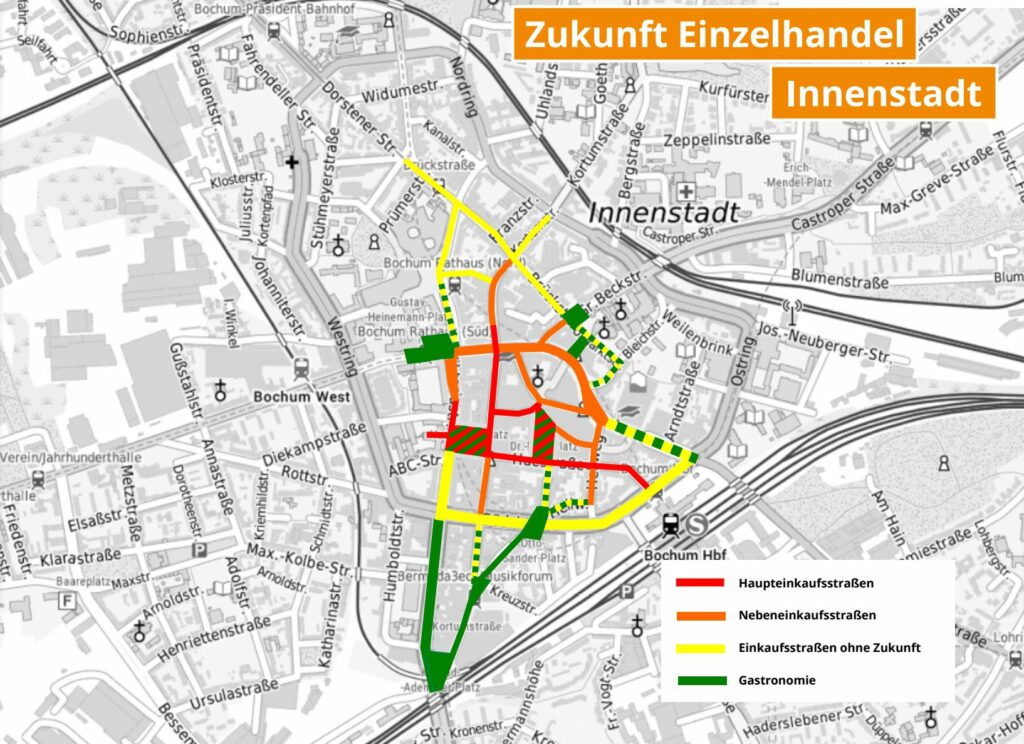

Also sollte es Ziel der Stadt sein, die Zahl der Straßen, in denen Ladenlokale zu finden sind, deutlich zu reduzieren und die Nutzung von Gebäuden für Geschäfte auf einen Kernbereich der Innenstadt zu konzentrieren (siehe Karte), so dass das Angebot an Ladenlokalen der Nachfrage wieder entspricht.

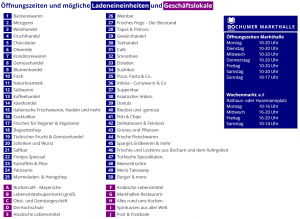

In Straßen, in denen Einzelhandel absehbar keine Zukunft hat, sollte dieser nicht gefördert werden und sollte die Nutzung der Immobilien als Einzelhandelsstandorte langfristig nicht mehr zugelassen werden. Im Kernbereich der Innenstadt kann man zwischen Haupt- und Nebeneinkaufsstraßen unterscheiden. In den Haupteinkaufsstraßen sollte bevorzugt die Ansiedlung von Geschäften mit hoher – wenn möglich überregionaler – Anziehungskraft vorgesehen werden, in den Nebeneinkaufsstraßen sollte dagegen der Fokus auf inhabergeführten Geschäften liegen, die sich durch eine gewisse Einzigartigkeit auszeichnen und sich positiv auf die Vielfalt der Geschäftsstruktur der Innenstadt auswirken. Städtische Förderungen sollten sich besonders darauf konzentrieren, diese Art Neuansiedlungen zu unterstützen.

Möglichkeiten der Umnutzung von Ladenlokalen

Fällt ein Großteil der Ladenlokale weg, stellt sich die Frage, wie diese Geschäftsflächen zukünftig genutzt werden sollen. In einigen Bereichen kommt eine neue Nutzung durch Gastronomie in Betracht. Im Bereich des Bermudadreiecks ist dieser Wandel bereits seit den 80er Jahren zu beobachten.

Für eine Umnutzung käme zudem eine Neunutzung als Büro- oder Wohnfläche in Betracht. Für eine Nachnutzung als Büroräumlichkeiten sind die Geschäfte jedoch häufig zu klein, auch nimmt die Nachfrage nach Büroflächen mit der Zunahme von Homeoffice eher ab als zu. Entsprechend gestaltet sich der Bau von Büroimmobilien in der Innenstadt, wie z.B. am City-Tor Süd zu sehen ist, zunehmend schwierig. So verbleibt die Nutzung als Wohnraum.

Schaffung von Wohnraum, gerade in der Innenstadt, hätte einen zusätzlichen Vorteil, zusätzliche Bewohner*innen bewirken eine zusätzliche Belebung. Und bedeuten auch mehr Kunden für den verbliebenen Einzelhandel. Ziel der Stadt sollte es daher nach Ansicht der STADTGESTALTER sein, die Zahl der Menschen, die im Gleisdreieck leben, deutlich zu erhöhen.

Maßnahmen zur Schaffung von mehr Wohnraum

Neben der Umwandlung von Ladenlokalen zu Wohnraum, sind zur Schaffung von mehr Wohnraum im Gleisdreieck eine Reihe weiterer Maßnahmen erforderlich:

- Reaktivierung von Wohnraum, der durch Ausweitung von Geschäftsflächen unzugänglich gemacht wurde. Verbot von entsprechenden Maßnahmen, Gebot zum Rückbau.

- Ausbau von Dachgeschossen und Umwandlung von Ladenlokalen in Wohnraum.

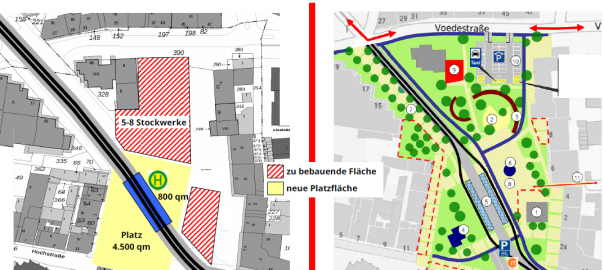

- Umwandlung von Parkplatz-, Garagen- und Hofflächen in Flächen für neue Wohnbebauungen.

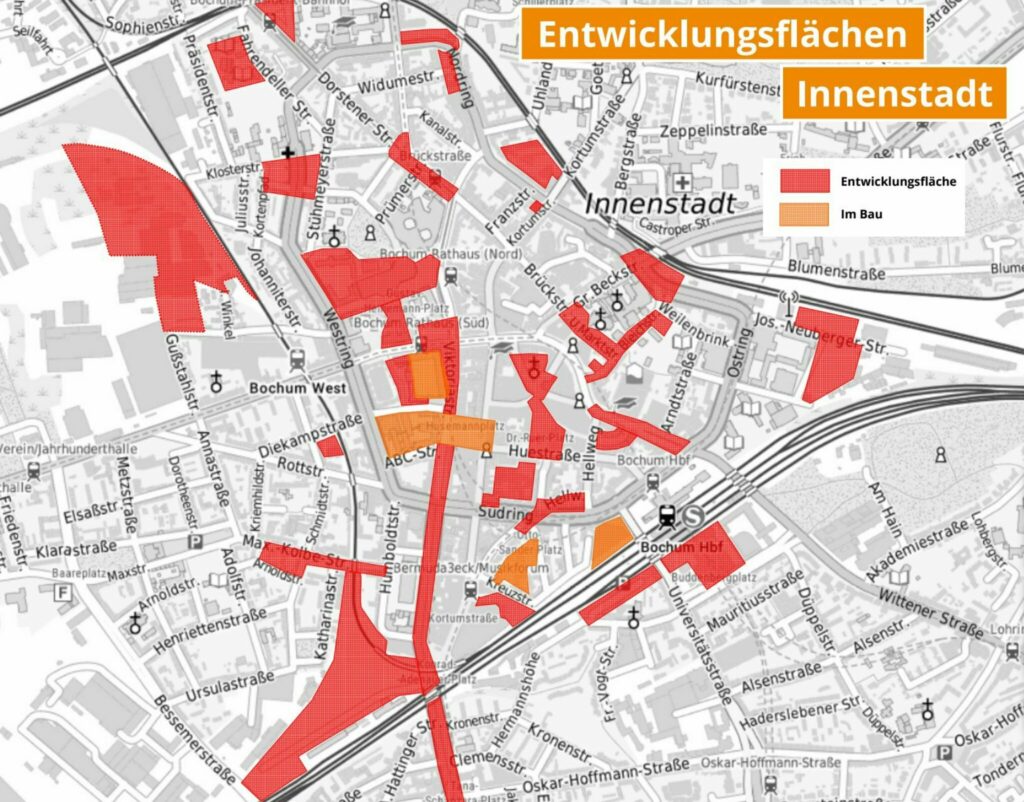

- Systematische Erschließung von Entwicklungsflächen (siehe Karte) bevorzugt für den Wohnungsbau.

- Erhöhung der Geschosszahl bei Neu- und Ersatzbauten.

- Besondere Förderung der gemischten Nutzung für Wohnen und Arbeiten.

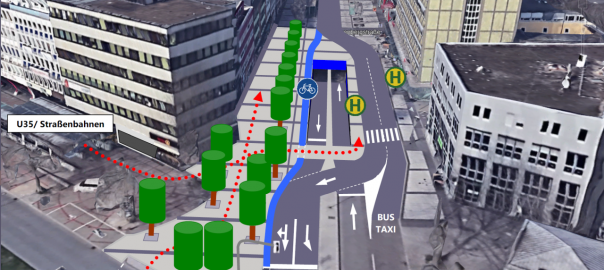

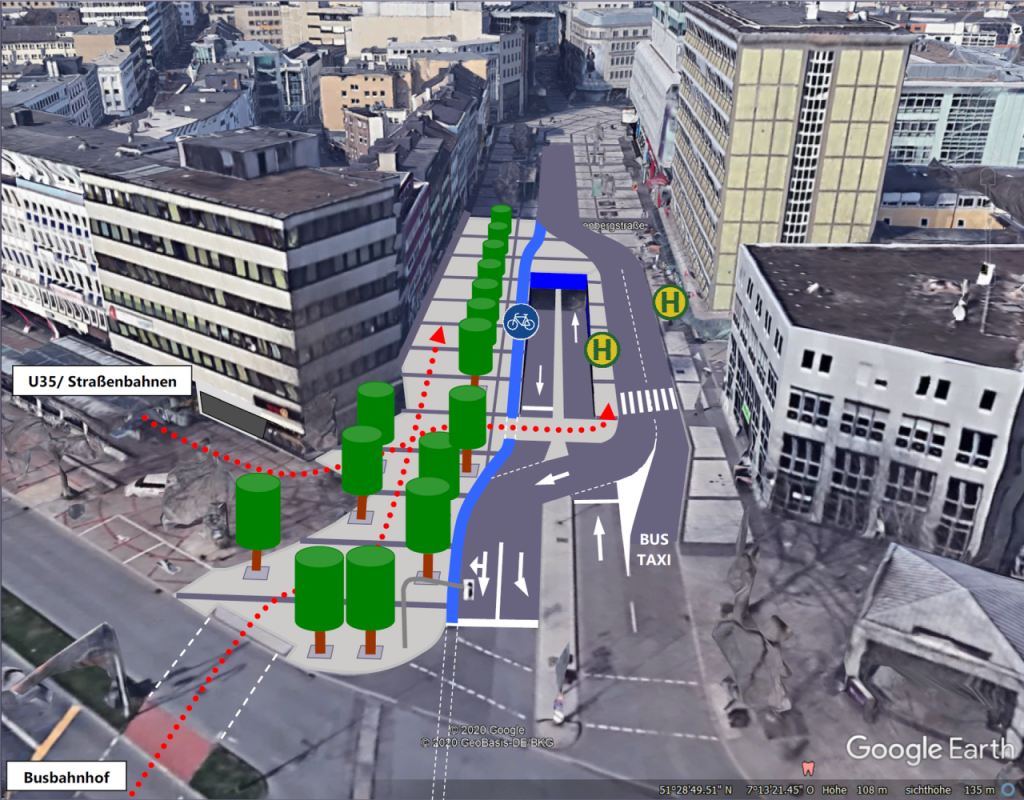

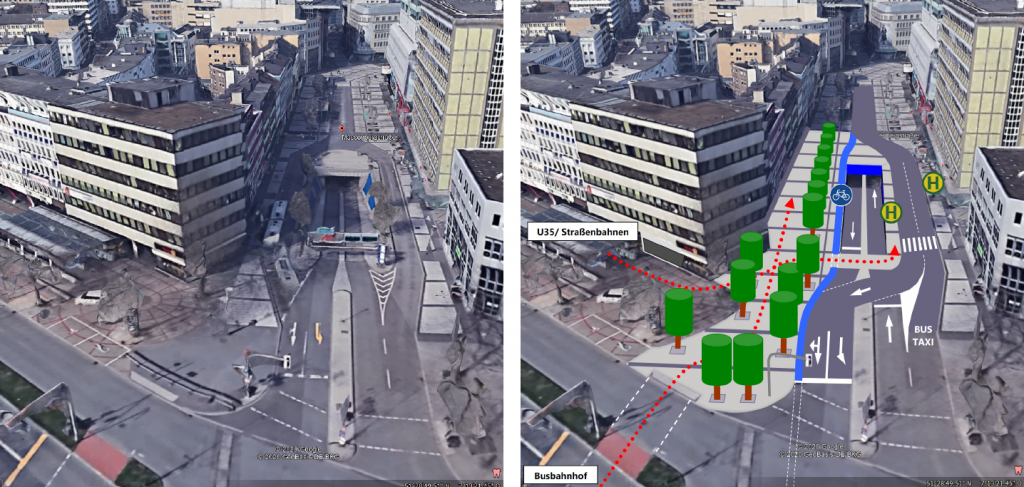

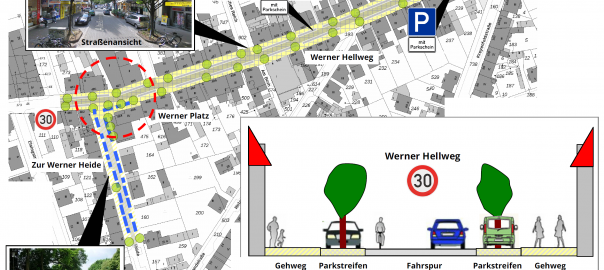

- Weitgehende Verkehrsberuhigung zur Erhöhung der Wohnqualität, besonders auch des Innenstadtrings (Der Bochumer Innenstadtring als Einbahnstraße)

- Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Wohnqualität (Grünflächen, Parks. Spielflächen u.ä., z.B. Propstei-Park, Dachpark)

Schaut man sich die Entwicklungsflächen an, die in der Innenstadt verfügbar sind (siehe Karte), so erkennt man, dass eine Vielzahl von Flächen für eine Wohnnutzung ganz oder teilweise geeignet sind. Teilweise böte es sich an die Wohnnutzung mit einer Büronutzung zu kombinieren, z.B. auf verschiedenen Stockwerken des gleichen Gebäudes. Bei einer Reihe von Flächen steht einer Wohnnutzung allerdings hoher Verkehrslärm entgegen. Diesen deutlich zu reduzieren, sollte daher ein zusätzliches Ziel sein, das parallel verfolgt wird.

Für eine effiziente Flächennutzung und um einen Anreiz für günstigen Wohnraum zu schaffen, sollte es nach Vorstellungen der STADTGESTALTER in der Innenstadt möglich sein, neue Wohnungen ohne Stellplatznachweis zu schaffen, die von Haushalten genutzt werden, die sich verpflichten auf die Anschaffung eines Autos zu verzichten. Die zentrale Lage der Innenstadt macht es vielen möglich, auch ohne Auto auszukommen. Eine große Zahl Haushalte ohne Auto, senkt zudem die Verkehrsbelastung in der Innenstadt.

Zahl der Bewohner*innen des Gleisdreiecks auf 10.300 Menschen erhöhen

Die STADTTGESTALTER schlagen vor, dass die Stadt sich das Ziel setzt die Zahl der Bewohner*nnen des Gleisdreiecks langfristig auf 10.300 Menschen zu erhöhen (+1.000, +10,7 %). Das bedeutet, dass bei jedem Bauprojekt die Schaffung zusätzlichen Wohnraums mitgedacht werden musss. Dies ist bisher, z.B. beim Viktoria Karree, Bebauung Dr.-Ruer-Platz oder dem City-Tor Süd, leider nicht geschehen.