Der Bochumer Innenstadtring als Einbahnstraße – Detaillierter Vorschlag

In Unna und Eindhoven fährt der Autoverkehr schon seit Jahren sehr erfolgreich nur in einer Richtung um die City, Auch in Dortmund wird die Einbahnstraßenlösung derzeit diskutiert. Für Bochum hätte die Einbahnstraßenidee für die Nutzer von Bus- und Bahn, Straßenbahnen, Auto- und Radfahrenden sowie zu Fuß Gehende und die Attraktivität der Innenstadt ebenfalls viele Vorteile.

Schon 2014 haben die STADTGESTALTER vorgeschlagen. die Umfahrung des Rings auf eine Fahrtrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) zu beschränken, auf den äußeren Spuren des Rings den Kfz-Verkehr fließen zu lassen, und auf den Inneren einen Zweirichtungsradweg anzulegen, sowie eine Fahrspur für Anwohner- Anliefer- und Busverkehr (LK vom 19.08.14). Diese Planungen haben Helen Kühn (B.Sc. Architektur) und weitere STADTGESTALTER, u.a. der Verkehrsingenieur Tobias Penoni, jetzt vertieft und detailliert.

Problemstellung

Der 4-spurige Straßenring, der die Bochumer Innenstadt umschließt, bringt zwei wesentliche Probleme für den Verkehr mit sich, zum einen wird aufgrund der komplexen Kreuzungen mit den Radialstraßen (Herner Straße, Dorstener Straße, Alleestraße, Königsallee, Universitätsstraße, Wittener Straße und Castroper Straße) der Verkehrsfluss insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen immer wieder unterbrochen und es kommt insbesondere bei der Auffahrt auf den Ring zu Rückstaus, zum anderen fehlen Radwege.

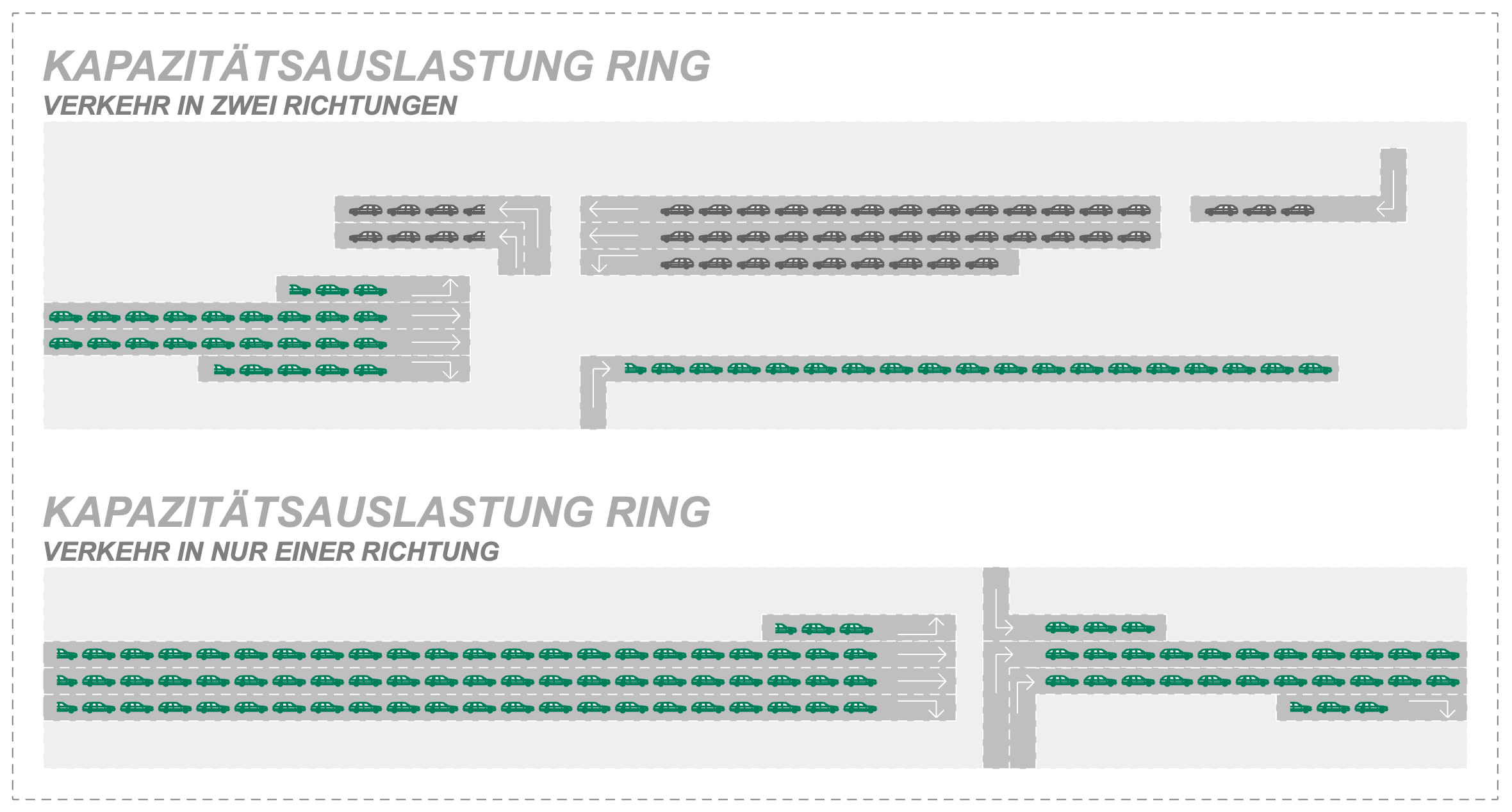

2017 haben die STADTGESTALTER Berechnungen vorgelegt, die darstellen, wie sich der Verkehrsfluss bei der Einbahnstraßenlösung verbessern würde. Bei 28 von 46 Wegen rund um dem Ring würde sich die Fahrtzeit um 15 bis 36 Sekunden verkürzen, auf 18 Wegen um den Ring würde sich die Fahrtzeit um bis zu 2,2 Minuten verlängern (LK vom 02.09.17)

Ziele der Planungen

Die STADTGESTALTER streben mit der Einbahnstraßenlösung eine wesentliche Attraktivierung der Innenstadt an. Im Einzelnen wurden bei den Planungen folgende Ziele verfolgt:

- Der Verkehrsfluss auf dem Ring soll für den Kfz-Verkehr erhöht werden.

- Verkehrslärm wie Luftverschmutzung sollen vermindert werden.

- Die Wohnsituation am Innenstadtring soll insgesamt verbessert werden.

- Vom Autoverkehr separierte Radwege sollen um den gesamten Ring geführt werden.

- Die Querungsmöglichkeiten des Rings sollen für Fußgänger verbessert, insbesondere beschleunigt, werden.

- Die Aufenthaltsqualität für Fußgänger entlang des Rings soll gesteigert werden.

- Der Innenstadtring soll zu einem optisch attraktiven grünen Band rund um die Stadt werden.

- Anwohner- und Anlieferverkehr zu den Gebäuden am Ring soll weiter möglich sein.

- Der Busverkehr um den Ring soll optimiert werden.

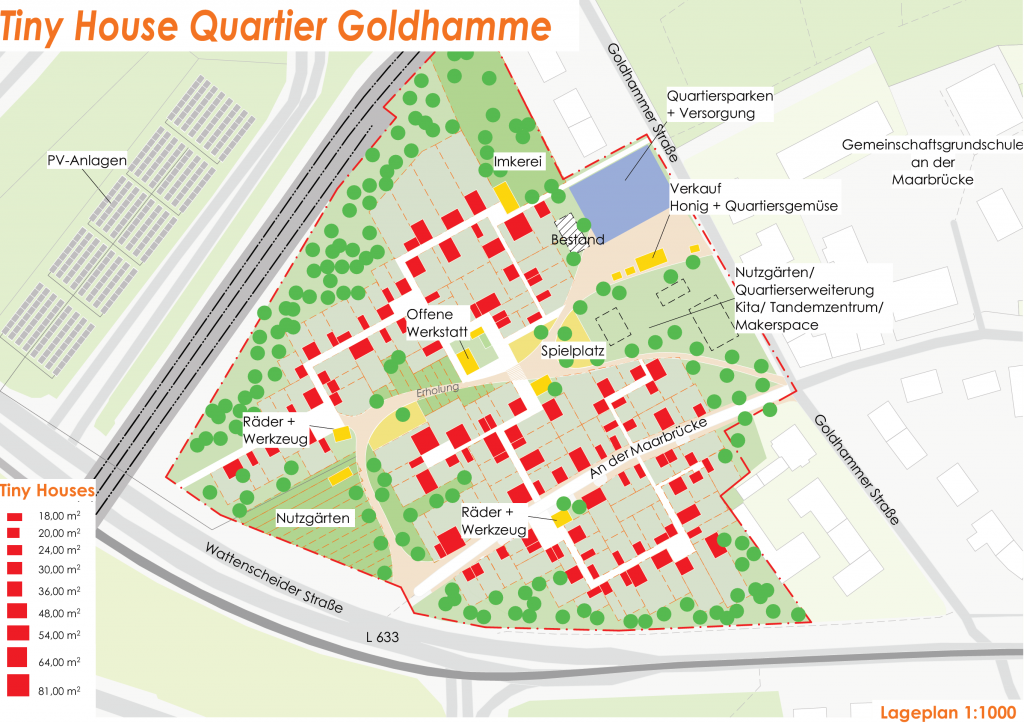

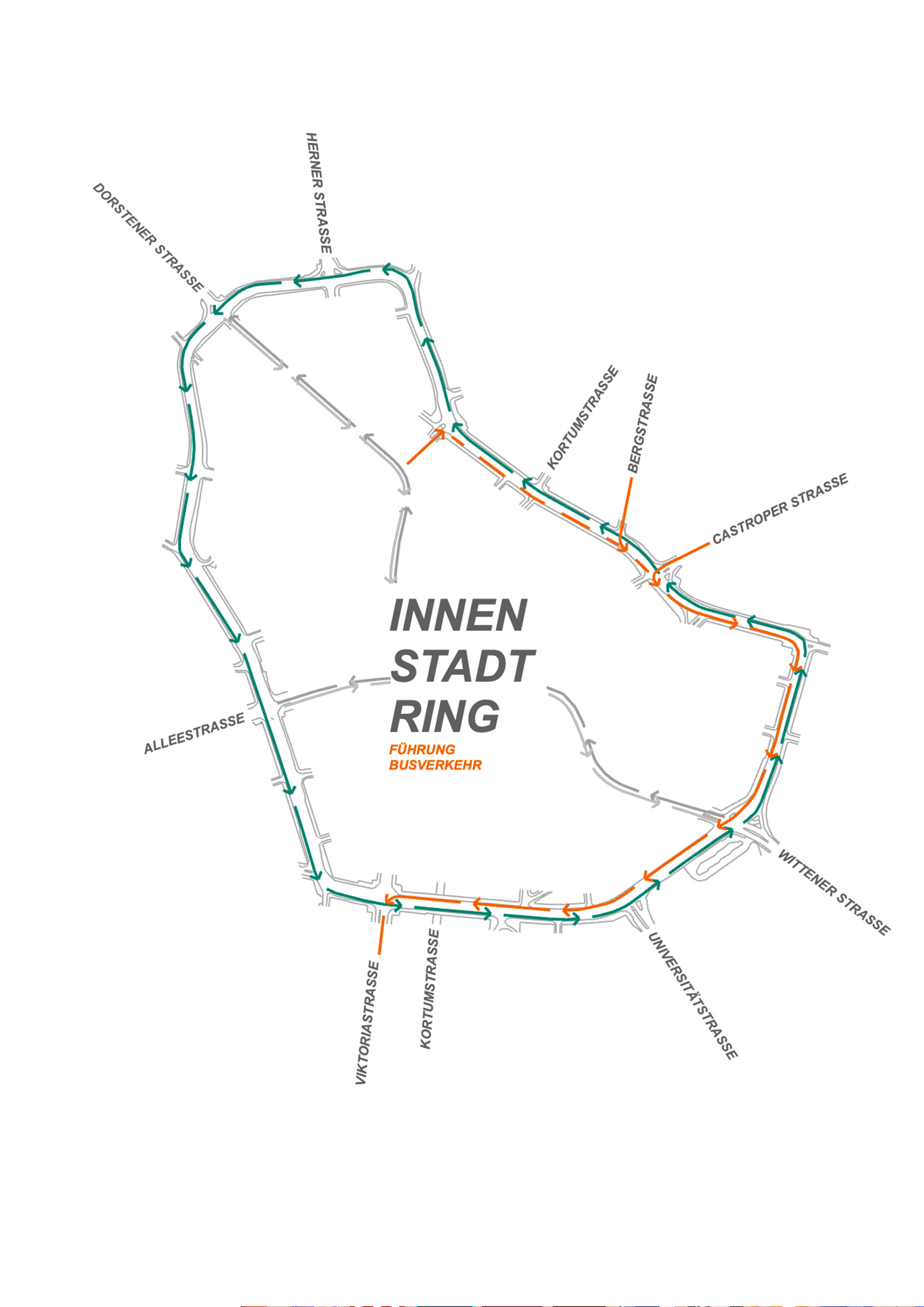

Die Planungen der STADTGESTALTER unterteilen den Ring in 4 Abschnitte. Zusätzlich haben die STADTGESTALTER den Bereich um den Hauptbahnhof separat betrachtet;

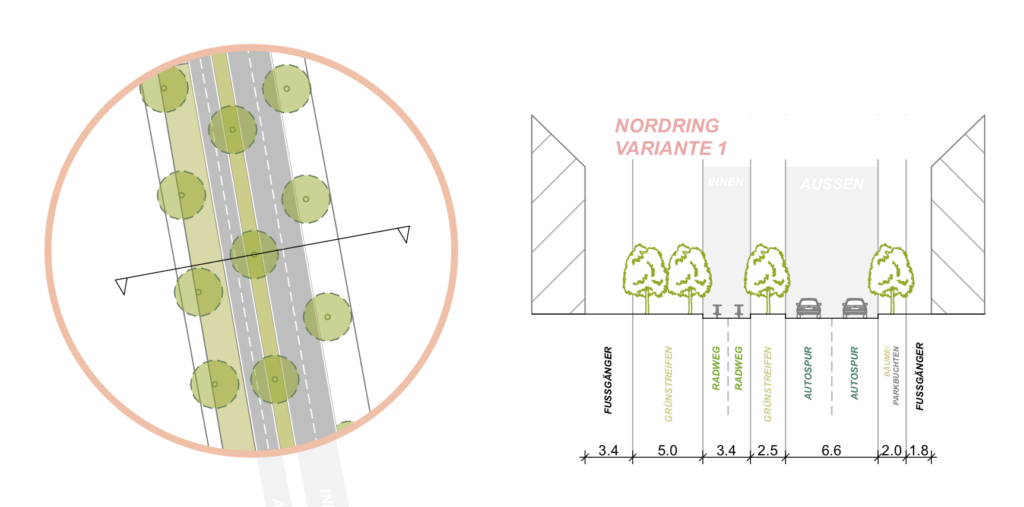

Alleestraße bis Hans-Böckler-/Bergstraße (West-/ Nordring) – 1,2/1,5 km

In diesem Abschnitt soll der Autoverkehr nach den Vorstellungen der STADTGESTALTER zukünftig auf zwei Fahrspuren ausschließlich gegen den Uhrzeigersinn über den Außenring fahren. Der Innenring wird zu einem über 14 Meter breiten Grünzug, der von einem Zweirichtungsradweg und dem Gehweg durchzogen wird.

So entsteht im Norden Innenstadt ein attraktives grünes Band an dem entlang zusätzliche Bäume gepflanzt und Beete angelegt werden können. Dabei könnten die Beete von initiativen und Anwohner gepflegt und bepflanzt werden. Es besteht zudem genug Platz um zusätzlich Flächen zum Spielen, Bewegen, Verweilen und Treffen, anzulegen. Der Anliefer- und Anwohnerverkehr zur Erreichung der Gebäude am Innenring bleibt möglich.

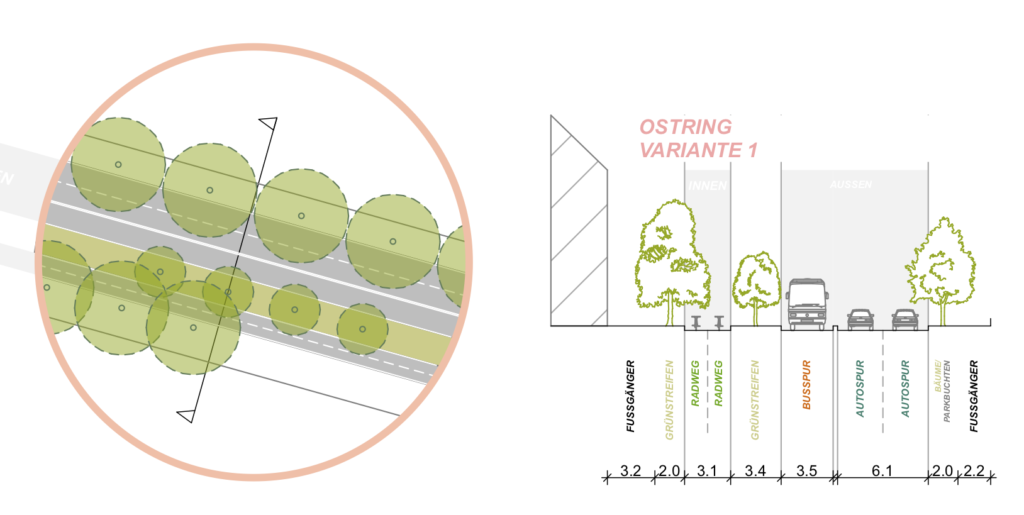

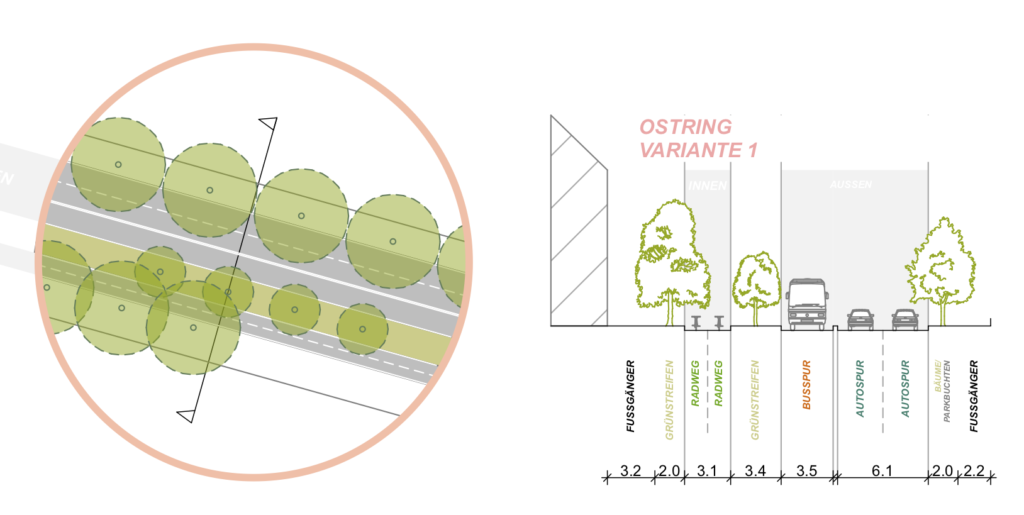

Hans-Böckler-/Bergstraße bis Wittener Straße (Ostring) – 1,0/0,7 km

Auf diesem Abschnitt sieht der Plan der STADTGESTALTER eine Verlegung des Mittelstreifens vor, so dass auf dem Außenring zwei Autofahrspuren gegen den Uhrzeigersinn sowie eine Busspur in Gegenrichtung angelegt werden kann. Dies ermöglicht in diesem Abschnitt einen 12 Meter breiten Grünstreifen mit Geh- und Zweirichtungsradweg.

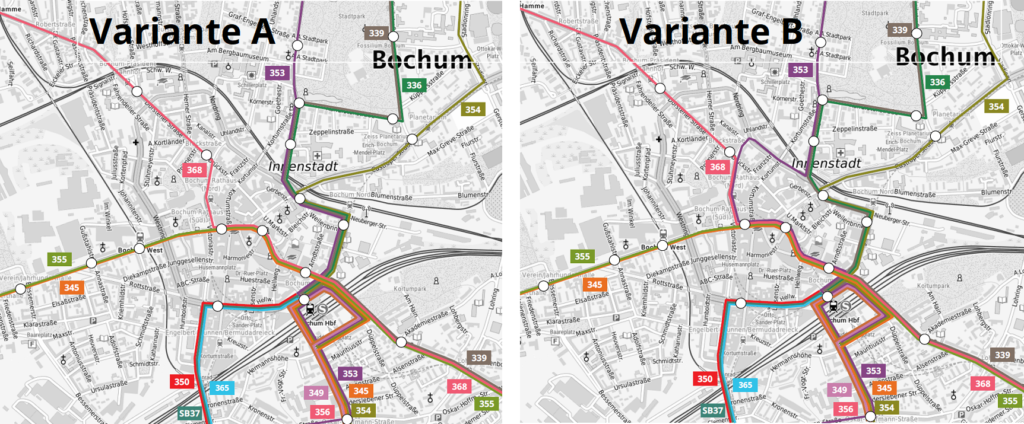

Dieser Abschnitt beginnt, abhängig von der Führung der Buslinien entweder bereits an der Hans-Böckler oder erst an der Bergstraße. Denn zur zukünftigen Führung der Busse gibt es zwei Varianten:

- Variante A: Alle Buslinien die in diesem Abschnitt auf den Innenstadtring fahren, werden über den Ostring zum Busbahnhof geleitet.

- Variante B: Ein Teil der Linien, wird über den Ring nach Norden über Hans-Böckler-Straße und Boulevard zum Busbahnhof geführt.

Bei Variante A wird die Busspur nur bis zur Berg-, bei Variante B bis Hans-Böckler-Straße benötigt. Abhängig von der Variante, beginnt dieser Abschnitt also schon an der Hans-Böckler- oder erst an der Bergstraße.

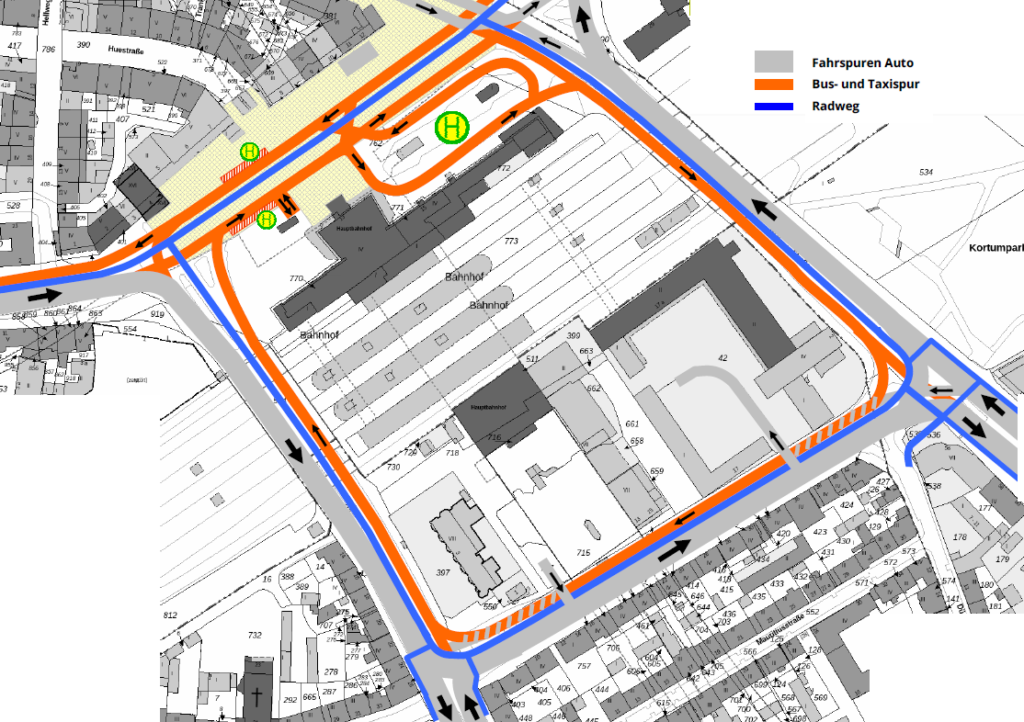

Exkurs: Schleife um den Hauptbahnhof – (Ferdinandstraße) 0,8 km

In Eindhoven fließt der Verkehr in Einbahnstraßenrichtung ebenfalls außen um den Hauptbahnhof. Der Platz vor dem Bahnhof wurde vom Autoverkehr befreit, der Bahnhof rückte näher an die Fußgängerzone. Der Bahnhofsvorplatz konnte attraktiv gestaltet werden und erhielt eine eigene Aufenthaltsqualität. Gleiches wäre auch in Bochum möglich.

Der Verkehr könnte gegen den Uhrzeigersinn über die Ferdinandstraße hinter dem Bahnhof vorbeigeführt werden. Abweichend davon könnte der Busverkehr über eine separate Busspur weiterhin im Uhrzeiger um den Bahnhof fahren. Durch diese Verkehrsführung könnte die Zu- und Abfahrt der Busse zum Busbahnhof beschleunigt werden.

Den Kurt-Schumacher-Platz vor dem Hauptbahnhof würden außer den Bussen nur noch Taxen Radfahrende queren. Eine einladende, attraktive Gestaltung dieses Tores zur Innenstadt wäre möglich. Die Fußgänger könnten bequemer und schneller vom Bahnhof in die Innenstadt kommen. Auf eine Fußgängerampel zur Querung des Rings könnte vermutlich verzichtet werden. Auch würde sich der Zugang vom Bahnhof zum Boulevard wesentlich verbessern.

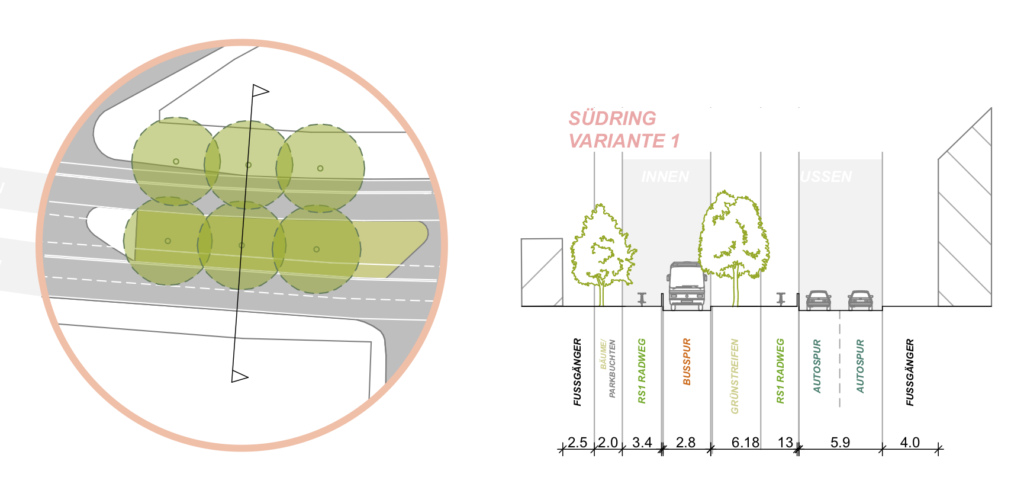

Wittener Straße bis Viktoriastraße (Südring) – 0,6 km

Auf diesem Abschnitt des Innenstadtrings würde die Busspur auf dem Innenstadtring neben dem Radweg im Uhrzeigersinn bis zur Viktoriastraße weitergeführt. Über den Außenring wird wiederum der Autoverkehr als Einbahnstraße geführt.

Der Zweirichtungsradweg endet vom Westring kommend mit dem Fußgängerüberweg der Kortumstraße über den Südring. Der Radweg gegen den Uhrzeigersinn wird hier erst über und dann auf der rechten Seite der Mittelinsel in Fahrtrichtung neben den Autofahrern auf dem Außenring weitergeführt.

An der Kreuzung Viktoriastraße/ Innenstadtring, biegt die Busspur in die Viktoriastraße Richtung Süden ab. Zukünftig sollen auch nach den Plänen der Stadt keine Busse mehr über die Viktoriastraße Richtung Rathaus fahren. Autoverkehr ist nur noch bis zur Parkhauseinfahrt möglich. Sonst bleibt der weitere Weg zu Fuß Gehenden und Radfahrenden vorbehalten.

Neben der bestehenden Mittelinsel soll dieser Abschnitt einen zweiten, 2 Meter breiten Grünstreifen erhalten, der Busspur und Gehweg trennt. Auf diesem Streifen sollen ebenfalls Bäume gepflanzt werden, so dass der Innenring n diesem Bereich einen Alleecharakter erhält.

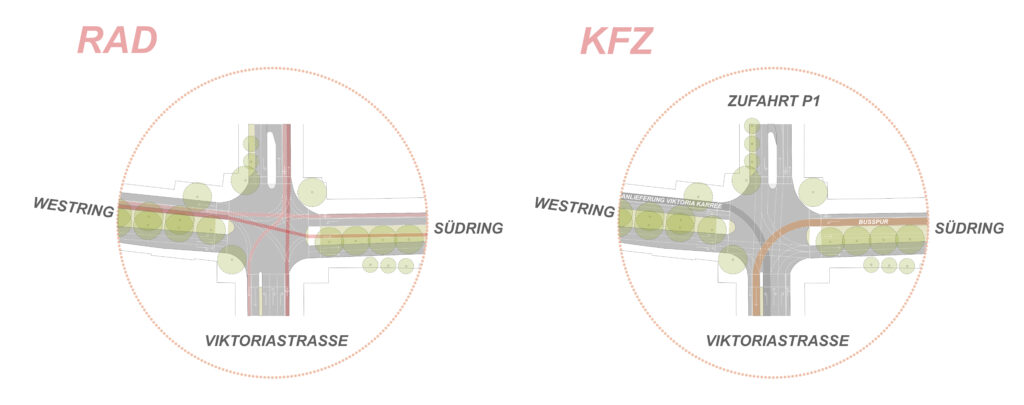

Viktoriastraße bis Alleestraße (Westring) – 0,4 km

In diesem Abschnitt bleib der Mittelstreifen samt Gehweg in der Mitte bestehen. Der Autoverkehr fließt auch hier über den Außenring, während der Innenring im Plan der STADTGESTALTER neben dem Zweirichtungsradweg eine Anlieferspur für das Viktoriakarree vorsieht.

Diese Fahrspur ist ausschließlich dem Lieferverkehr vorbehalten. Für Anlieferfahrzeuge kann nach Anmeldung im Viktoriakarree an der Viktoriastraße die Linksabbiegerampel zum Ring auf Grün geschaltet werden, so dass die Lieferfahrzeuge über die Anlieferspur bis zum Einkaufszentrum vorfahren können und nach Lieferung die Lieferspur und den Ring an der Kreuzung Alleestraße wieder verlassen können.

Maßnahmen zur Versteigung des Verkehrsflusses

Sind bisher die Wohnquartiere rund um den Innenstadtring über mehrere Straßen vom Ring her erreichbar, sehen die Planungen der STADTGESTALTER vor, dass es pro Quartier zukünftig nur noch eine Straße zur Ein- und Ausfahrt über den Ring geben soll. Durch weniger Ein- und Ausfahrten auf dem Innenstadtring wird der Verkehrsfluss auf dem Außenring beschleunigt.

Ebenso soll das Parken entlang des gesamten Rings entfallen, da auch das Ein- und Ausparken den Verkehrsfluss erheblich behindert.

Weiterhin wäre um den Verkehrsfluss zu verstetigen zu überlegen, ob es sinnvoll ist, das Tempo auf dem Ring auf 30 km/h oder 40 km/h zu reduzieren und für dieses Tempo eine grüne Welle zu schalten.

Vorteile zum Verkehrskonzept der Stadt

Vergleicht man die Planungen der STADTGESTALTER mit dem Verkehrskonzept der Stadt (Pressemitteilung der Stadt Bochum vom 04.05.21) ist festzustellen, dass die Vorschläge der STADTGESTALTER eine deutlich weitergehende Umgestaltung des Innenstadtrings vorsehen.

Der gesamte Ring, nicht nur der Südring soll Radwege erhalten. Der ganze Ring soll mit mehr Grün für zu Fuß Gehende und Radfahrende attraktiver gemacht werden. Die STADTGESTALTER verfolgen eine optische Aufwertung und Begrünung des gesamten Rings sowie die Minderung von Verkehrslärm und Luftverschmutzung als Ziele.

Darüber hinaus wird der Busverkehr durch die Lösung der STADTGESTALTER beschleunigt, beim Verkehrskonzept der Stadt ist eher eine Verlangsamung zu befürchten.

Die Pläne der STADTGESTALTER verbessern die Erreichbarkeit der Innenstadt für zu Fuß Gehende deutlich. De Wartezeiten an Ampeln zur Querung des Rings würden sich deutlich verkürzen. In den meisten Bereichen des Rings müssten nur noch zwei statt bisher vier Fahrspuren zuzüglich Abbiegespuren überquert werden.

Die Planungen der Stadt greifen zu kurz. Die Planungen können nur punktuell und in wenigen Bereichen Verbesserungen bewirken. Ein integrativer Ansatz, der die gesamte Innenstadt im Blick hat und der die vielfältigen Anforderungen des Innenstadtlebens vollumfänglich berücksichtigt, stellt das Innenstadtkonzept der Stadt nicht dar.

Nach Ansicht der STADTGESTALTER muss die Innenstadt insgesamt attraktiver gestaltet werden, dass bedeutet auch, der Innenstadtring muss als Ganzes überplant werden. Die aktuelle Verkehrsführung ist allen Bereichen nicht mehr zeitgemäß, der Innenstadtring wird zudem optisch überwiegend negativ wahrgenommen. Er ist kein Aushängeschild für die Stadt.

Planungen Helen Kühn (B.Sc. Architektur)