Ruhrstadt – Die Metropole, die keine sein will, aber trotzdem eine ist

Wer in das Stadtgebiet von Duisburg bis Dortmund kommt, geht davon aus, er befinde sich in einer Metropole. Aber warum ist diese viertgrößte Metropole Europas auf keiner Karte verzeichnet, so schlecht organisiert und scheint man in Sachen Stadtentwicklung noch in den 80ern festzustecken?

Die Ruhrstadt ist mit 3,43 Mio. Menschen die viertgrößte Metropole Europas (ohne Türkei und Russland), nur in Paris (10,1 Mio.), London (8,86 Mio.) und Berlin (3,77 Mio.) leben mehr Menschen.

Ruhrstadt – viertgrößte Metropole Europas

Der urbane Raum (zusammenhängendes Stadtgebiet) in der Mitte des Ruhrgebiets besteht aus 15 Städten, deren Siedlungsstruktur nahtlos ineinander übergeht. Es handelt sich um eine polyzentrische Metropole mit 15 Stadtzentren aber einheitlichem Stadtgebiet. Die gleiche Struktur zeichnet u.a. auch London, Berlin und Tokio aus. Anders als Paris oder Madrid verfügen polyzentrische Metropolen nicht über ein dominierendes zentrales Stadtzentrum, sondern über mehrere etwa gleichrangige Zentren. So besteht Tokio (9,6 Mio.) aus 23 Städten, die sich auch als solche bezeichnen, London besteht aus 33 Zentren, davon bezeichnen sich zwei explizit als Städte (City of London und City of Westminster). Auch die Metropole Berlin stellt einen Zusammenschluss von Land- und Stadtgemeinden (Berlin, Neukölln, Spandau, Wedding, Reinickendorf usw,) mit jeweils eigenem Zentrum dar.

Ruhrstadt im Vergleich zu anderen Metropolen

Funktional besitzen Metropolen sehr unterschiedliche Verwaltungsstrukturen. Während in London die zentrale Verwaltung der Metropole sehr stark ist und die ehemaligen Land- und Stadtgemeinden nur noch in relativ wenigen Bereichen eigenständige Entscheidungen treffen, haben diese in Berlin größere Freiräume (z.B. eigene Gerichte und Kompetenzen bei der Verkehrsplanung). In der Metropole Tokio wiederum agieren die Städte weitgehend unabhängig, die Metropolverwaltung (Präfektur) hat nur sehr begrenzte zentrale Zuständigkeiten. Dagegen verfügen die Unité urbaine Paris wie die Ruhrstadt über keine zentrale metropolitane Verwaltungseinheit.

In der geografischen Ordnung wäre das Ruhrgebiet, mit dem “Großraum Ruhrstadt” gleichzusetzen. Die Metropolregion Ruhrgebiet verfügt mit dem RVR in Teilbereichen über eine zentrale, aber sehr schwache Verwaltungsstruktur. Der “Großraum Ruhrstadt” ist gemessen an der Bevölkerungszahl mit 5,15 Mio. Einwohner*innen gegenüber der Île-de-France (12,5 Mio.), der Metropolregion London (14.4 Mio.), der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (6,2 Mio.) oder gar der Metropolregion Tokio (37,2 mio.) jedoch vergleichsweise klein.

Die positiven Effekte einer Metropole

Metropolen verfügen besonders in drei Bereichen über große Vorteile gegenüber Großstädten:

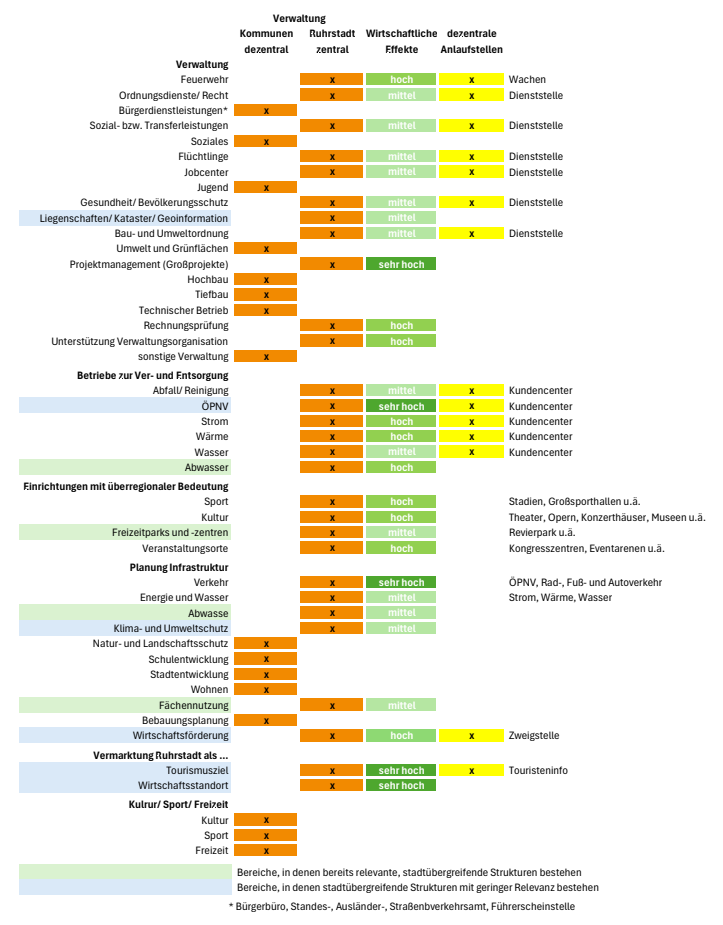

- Möglichkeit der Nutzung von Skaleneffekten zur Steigerung der Kosteneffizienz (z.B. bei Verwaltung und städtischen Unternehmen)

- Schaffung einer einheitlichen, hoch effizienten Infrastruktur aus einem Guss (z.B. ÖPNV, Ver- und Entsorgung)

- Steigerung der Konkurrenzfähigkeit durch höhere Sichtbarkeit aufgrund der Größe und Vielfältigkeit (Marke, Image)

Nutzt man diese drei Effekte, bedeutet das für die Metropole gegenüber herkömmlichen Großstädten sowohl erhebliche Mehreinnahmen wie deutliche Kostensenkungen.

Ruhrstadt kann Metropoleneffekte nicht nutzen

Die Ruhrstadt ist bisher jedoch nicht in der Lage sich so zu organisieren, um die entsprechenden Metropoleneffekte auszunutzen:

Auf der europäischen Landkarte findet die Ruhrstadt nicht statt. Wer nicht vorhanden und sichtbar ist, wird als Standort für Wirtschaftsansiedlungen und als Tourismusziel eher selten in Betracht gezogen.

Eine dysfunktionale Infrastruktur, wie sie die Ruhrstadt insbesondere im ÖPNV vorzuweisen hat, schreckt Investoren ab, während sonst die hocheffiziente Organisation z.B. beim ÖPNV Metropolen attraktiv macht und Menschen wie Unternehmen anlockt. Den Vorteil von Metropolen, alle erdenklichen urbanen Angebote auf dichtem Raum schnell erreichbar anzubieten, kann die Ruhrstadt nicht bieten.

Der nicht im Ansatz metropolengerechte ÖPNV sorgt in der Ruhrstadt dagegen dafür, dass die Wege in der Ruhrstadt weiterhin lang sind. So braucht man für eine Rundtour zu den 11 Highlights der Ruhrstadt mit Bus und Bahn 8,5 Stunden. So schreckt man Städtereisende ab. (Mieser Nahverkehr schreckt Touristen ab).

Auch in Sachen Kosteneffizienz dient die Ruhrstadt nur als Negativbeispiel, Fast alle Stadtgemeinden erfüllen ihre Aufgaben durch eigene, autarke Verwaltungen und Unternehmen. Zusammenarbeit mit anderen Städten der Ruhrstadt ist weiterhin die Ausnahme. Lobenswerte Initiativen in diese Richtung scheitern immer wieder kläglich am Kirchturmdenken von Politik, Gewerkschaften und anderen (Fusion von Bogestra und Ruhrbahn quasi gescheitert). Das kostet die Stadtgemeinden der Ruhrstadt völlig unnötig Milliarden.

Niemand fühlt sich zuständig und verantwortlich

Die Verwaltungs- und Infrastruktur der Ruhrstadt effizient und kostengünstig zu gestalten, ist bisher kein Ziel der Politik in der Ruhrstadt. Diese fokussiert sich darauf Geld von Bund und Land zu fordern, um ihre finanziellen Defizite auszugleichen (Benachteiligt die Ampel das Ruhrgebiet?). Statt selbst die Initiative zu ergreifen und die Ruhrstadt zu einer effizient funktionierenden Metropole umzubauen, hat man jeden Stolz verloren und ist sich nicht zu schade auf Betteltour zu gehen, um die finanziellen Folgen seiner eignen Unfähigkeit von anderen bezahlen zu lassen. (Lässt der Bund das Ruhrgebiet im Stich? Neue Vorwürfe).

Für Stadtgestaltung und –entwicklung, also auch für den Aufbau einer metropolengerechten Verwaltungs- und Infrastruktur, sieht sich die Politik im Ruhrgebiet parteiübergreifend seit jeher nicht zuständig (Kommunen der Ruhrstadt verlieren Anschluss). Alles, was Stadtentwicklung betrifft, überlässt man den Verwaltungen, die gemäß ihrem rechtlichen Auftrag nur die eigene Stadtgemeinde im Fokus haben und zu deren gesetzlichen Aufgaben nicht die Schaffung von Metropol-Strukturen zählt.

Die Aufgabe, eine metropolengerechte Verwaltungs- und Infrastruktur zu Schafen obliegt allein der Politik, die sich aber bisher als unfähig erweis, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Die Politik nennt die Schaffung entsprechender Strukturen zwar immer wieder als Ziel, Initiativen diese aufzubauen haben dagegen Seltenheitswert.

Dabei hindert kein Gesetz die Stadtgemeinden der Ruhrstadt, die städtischen Unternehmen zu verschmelzen oder Infrastrukturplanungen wie zum Nahverkehrsplan oder Wärmeplan Ruhrstadt übergehend in entsprechenden Gesellschaften durchzuführen, um dann daraus abgeleitete Pläne gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf Stadtgemeindeebene einzureichen. Selbst die Übernahme von Aufgaben für mehrere Städte durch das Amt einer Stadt wäre rechtlich in vielen Fällen möglich und wird im Ausnahmefall auch bereits praktiziert. So ist das Umweltamt in Hagen auch für Bochum und Dortmund zuständig.

Politik tut so, als gäbe es die Ruhrstadt nicht

Vieles wäre möglich, scheitert aber an der fehlenden Bereitschaft der Politik, entsprechende Strukturen zu schaffen, bzw. daran, dass man die Zuständig- und Verantwortlichkeit dafür ablehnt. Das Narrativ der Politik, es wäre Aufgabe des Landes rechtlich das Gebilde einer Metropole Ruhrstadt mit entsprechenden Verwaltungsstrukturen zu schaffen, ist falsch, dies ist Aufgabe der Politik in den Stadtgemeinden der Ruhrstadt. Das Land kann mit der Anpassung von gesetzlichen Regelungen die Stadtgemeinden maßgeblich unterstützen und ihnen helfen, die nötigen Veränderungen müssen aber die Stadtgemeinden selbst anschieben.

Die Metropole Ruhrstadt gibt es de facto bereits, sie muss nicht erst vom Land geschaffen werden, ehe die Stadtgemeinden meinen tätig werden zu müssen. Es ist schon heute ihre Aufgabe, die für ein Funktionieren der Ruhrstadt nötige Verwaltungs- und Infrastruktur zu schaffen. Die Verantwortlichkeit für die überall in der Ruhrstadt sichtbaren Versäumnisse auf andere zu schieben, ist nicht gerechtfertigt.

Den Politikern und Politikerinnen der Ruhrstadt muss klar werden, dass sie bereits heute verantwortlich für eine Ruhrstadt mit metropolengerechten Strukturen sind, denn die Metropole ist faktisch bereits vorhanden und muss effizient im Sinne der Bürger*innen funktionieren. Weiterhin so zu tun, als gäbe es die Metropole Ruhrstadt, nicht, um sich den daraus resultierenden Aufgaben und Verantwortungen zu entziehen, ist keine Option.

Die Ruhrstadt ist in Sachen Stadtentwicklung an den anderen Metropolen Europas zu messen. Die Messlatte liegt also sehr viel höher als die Politik meint.

Stadtplanung und -gestaltung muss in der Hand der Stadtgemeinden bleiben

Bei der Gestaltung der Ruhrstadt ist jedoch zu beachten, dass polyzentrische Metropolen sich regelmäßig dadurch auszeichnen, dass sich ihre Zentren voneinander stark unterscheiden. Das bedeutet eine große Attraktivität und Vielfalt innerhalb der Metropole. Dagegen sehen die Zentren der Ruhrstadt beliebig und fast alle gleichförmig trostlos und öd aus. Das Desinteresse der Politik an Stadtentwicklung im Ruhgebiet hat dazu geführt, dass auf eine individuelle Stadtgestaltung in den letzten 70 Jahren wenig bis gar kein Wert gelegt wurde, man hat einfach ohne groß nachzudenken das nachgemacht, was alle Nachbarstädte auch getan haben.

In einer Metropole sollten nicht wahllos sämtliche Aufgaben einer zentralen Metropolenverwaltung übertragen werden, sondern nur so viele wie eben nötig und sinnvoll. Gerade die Aufgaben, die es den Stadtgemeinden ermöglichen ihre Stadt individuell zu gestalten, müssen bei den einzelnen Stadtgemeinden verbleiben. Es sollte sogar ausdrückliches Ziel der Ruhrstadt sein, dass jede Stadtgemeinde ihren eigenen Charakter weiterentwickelt, der auf die Faktoren Lebensqualität Vielfalt und Attraktivität der Metropole Ruhrstadt einzahlt.

Der Weg zur Ruhrstadt

Bisher ist nicht absehbar, dass alle 15 Stadtgemeinden der Ruhrstadt gewillt sind, Aufgaben an gemeinsame, metropolenübergreifende Einrichtung zu übertragen. Daher haben die STADTGESTALTER bereits vorgeschlagen, dass Stadtgemeinden, die dazu bereit sind, zunächst eine Kern-Ruhrstadt bilden, der sich in der Zukunft andere Stadtgemeinden anschließen können (Vom Ruhrgebiet zur Ruhrstadt – ein neuer Lösungsvorschlag).

Das macht die Bürger wütend. Der nunmehr vier Jahrzehnte andauernde Abstieg des Ruhrgebiets enttäuscht die Bürger. Der immer wieder versprochene erfolgreiche Strukturwandel bleibt aus. Die Millionen teuren schweren Fehlentscheidungen haben die Glaubwürdigkeit in die Politik schwer beschädigt. Viele Menschen fühlen sich vernachlässigt und abgehängt.

Das macht die Bürger wütend. Der nunmehr vier Jahrzehnte andauernde Abstieg des Ruhrgebiets enttäuscht die Bürger. Der immer wieder versprochene erfolgreiche Strukturwandel bleibt aus. Die Millionen teuren schweren Fehlentscheidungen haben die Glaubwürdigkeit in die Politik schwer beschädigt. Viele Menschen fühlen sich vernachlässigt und abgehängt.