Stadt will mit “Stadtradeln” und Foodsharing Klimaneutralität erreichen

Über vier Jahre benötigte die Stadt, um einen neuen Klimaplan zu erarbeiten, wie bis 2035 Klimaneutralität erreicht werden soll. Doch ein Plan, wann welche stadtspezifischen Maßnahmen realisiert werden sollen, um welche Treibhausgasreduktion zu erreichen, findet sich im Klimaplan nicht. Stattdessen soll mit 22 Alibimaßnahmen Klimaaktionismus vorgetäuscht werden.

Am 06. Juni 2019 beschloss der Rat der Stadt Bochum die Resolution zum Klimanotstand. Einen Monat später erhielt die Verwaltung (am 11. Juli 2019) vom Stadtrat den Auftrag, das bis dahin geltende Klimaschutzkonzept sowie das vorhandene Klimaanpassungskonzept fortzuschreiben.

Verwaltung verschleppt Auftrag zur Fortschreibung der Klimakonzepte

Für die Umsetzung dieses Auftrags hat die Verwaltung, wenn der neue Klimaplan wie beabsichtigt im Dezember 2023 vom Stadtrat beschlossen wird, sage und schreibe viereinhalb Jahre gebraucht. Angesichts dessen, dass der Stadtrat im Juni 2019 einen “Notstand” ausgerufen hat und jedes Jahr zählt, um bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, ist diese Verschleppung der in höchstem Maße dringlichen Angelegenheit in jeder Hinsicht inakzeptabel.

Fast 2 Jahre brauchte die Verwaltung, um die Neuerstellung des Klimaplans im Jahr 2021 auszuschreiben (Leistungsbeschreibung zur Ausschreibung Klimaplan Bochum 2035). Etwas später im gleichen Jahr verknüpfte man die Erarbeitung des Klimaschutzplans mit der Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie um für die Erstellung aus dem Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW” Landesfördermittel abzuschöpfen.

Klimaplan 2035 viel heiße Luft, wenig Neues

Seit Ende September 2023 liegt das Ergebnis der Ausschreibungen, das Gesamtgutachten “Nachhaltigkeitsstrategie Bochum”, zumindest den Fraktionen des Bochumer Stadtrats vor. Der Öffentlichkeit wird es aber aus nicht bekannten Gründen bisher vorenthalten, im Ratsinformationssystem ist es nicht zu finden.

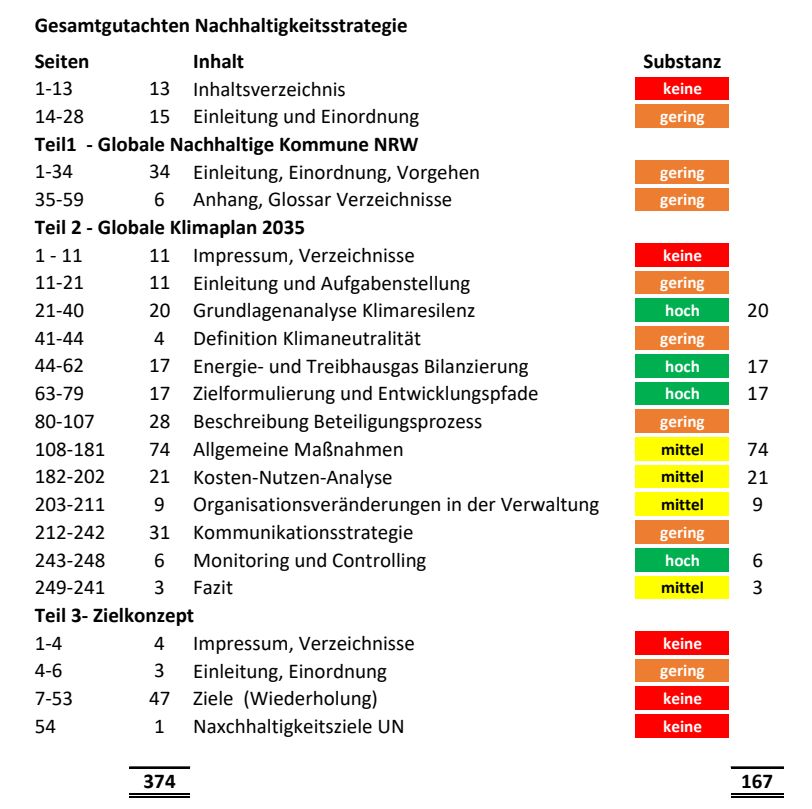

Das Gutachten umfasst 374 Seiten und ist in 3 Teile gegliedert: Globale nachhaltige Kommune NRW, Klimaplan 2035 und Zielkonzept. Wesentliche Teile des Gutachtens beschreiben allgemeine Zusammenhänge wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, das Vorgehen zu Erstellung des Konzepts oder bestehen aus Verzeichnissen sowie Angaben zu Quellen und Verfassern. Substanziell mit dem eigentlichen Thema beschäftigen sich weniger als die Hälfte der Seiten (167, siehe Tabelle). Wie üblich wurde das Konzept mit viel heißer Luft aufgebläht, um die die Länge und die Kosten der Bearbeitung zu rechtfertigen.

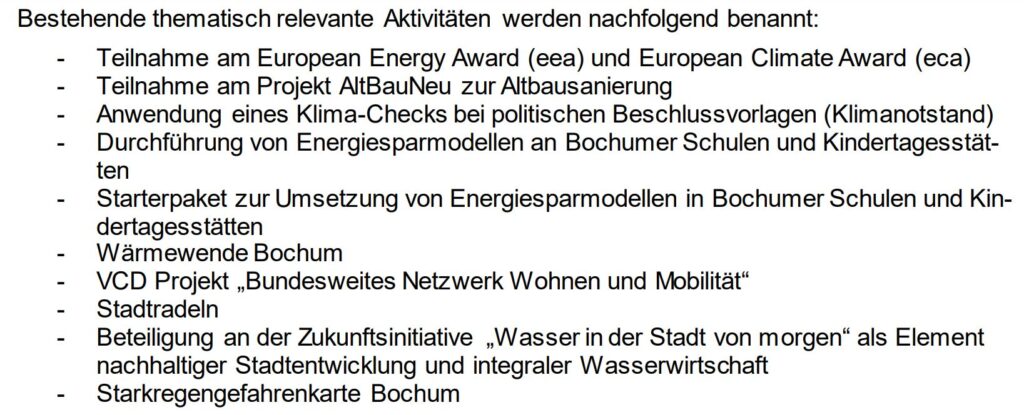

Eine Evaluation der Umsetzung der Klimaschutzkonzepte aus den Jahren 2009 bis 2015 fehlt dagegen (Klimaschutz, viel Papier, wenig Greifbares). Schaut man sich an, welche 10 Projekte die Stadt in der Ausschreibung zum Klimaplan 2035 als von ihr betriebene “thematisch relevante Aktivitäten” auflistet, fällt auf, dass die Stadt sich bisher besonders auf pressewirksame und symbolische Projekte wie der Teilnahme an Wettbewerben wie Klimaawards und Stadtradeln konzentriert hat, Projekte mit Substanz und hohem Zielbeitrag zur Reduzierung von Treibhausgasen wurden dagegen nicht in Angriff genommen. Bei einer Evaluation wäre das deutlich geworden und wurde daher lieber unterlassen.

Kein verbindlicher Plan und Beschluss wie Treibhausgase bis 2035 auf null reduziert werden sollen

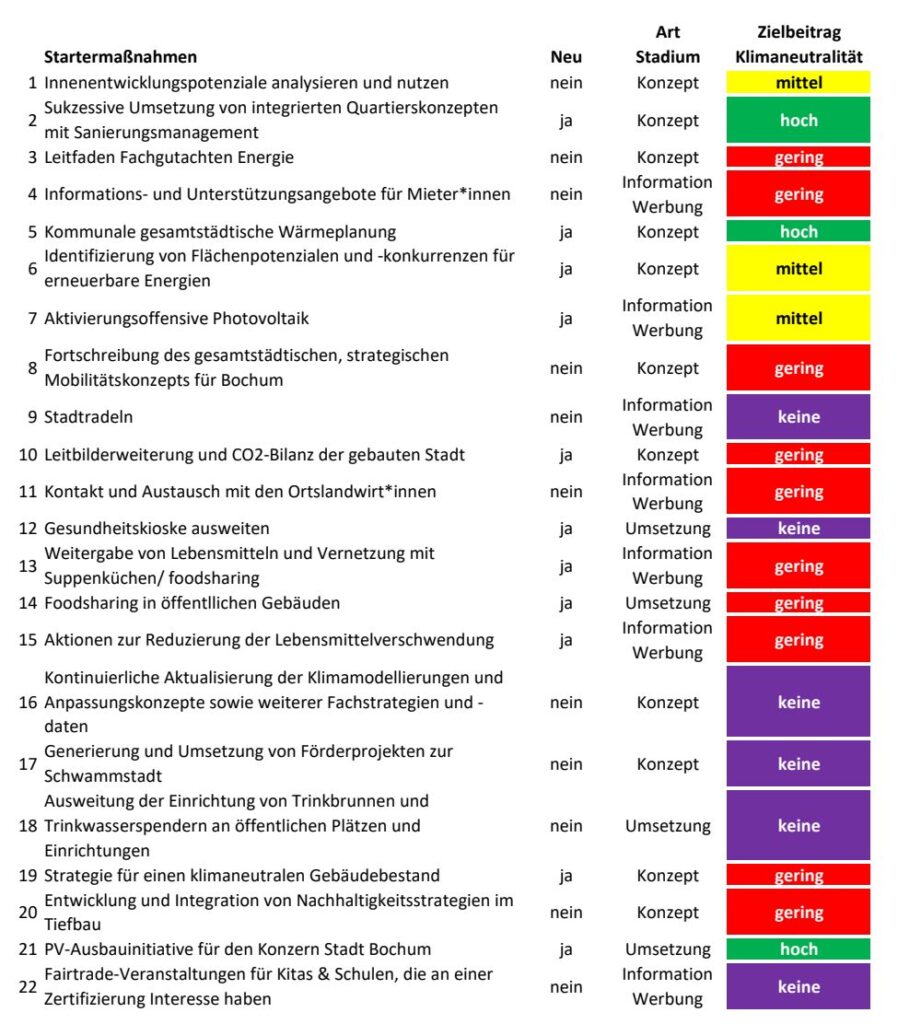

Das beschriebene Vorgehen scheint die Stadt auch nach 2023 weiter verfolgen zu wollen. So soll der Stadtrat am 14.12.2023 nicht etwa die Umsetzung des Klimaplans 2035 beschließen, sondern nur dessen Kenntnisnahme. Beschlossen werden sollen lediglich 22 Starteraktivitäten symbolischer Art, von denen die Hälfte ohnehin schon läuft und nur sechs einen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung der städtischen Treibhausgase bewirken können.

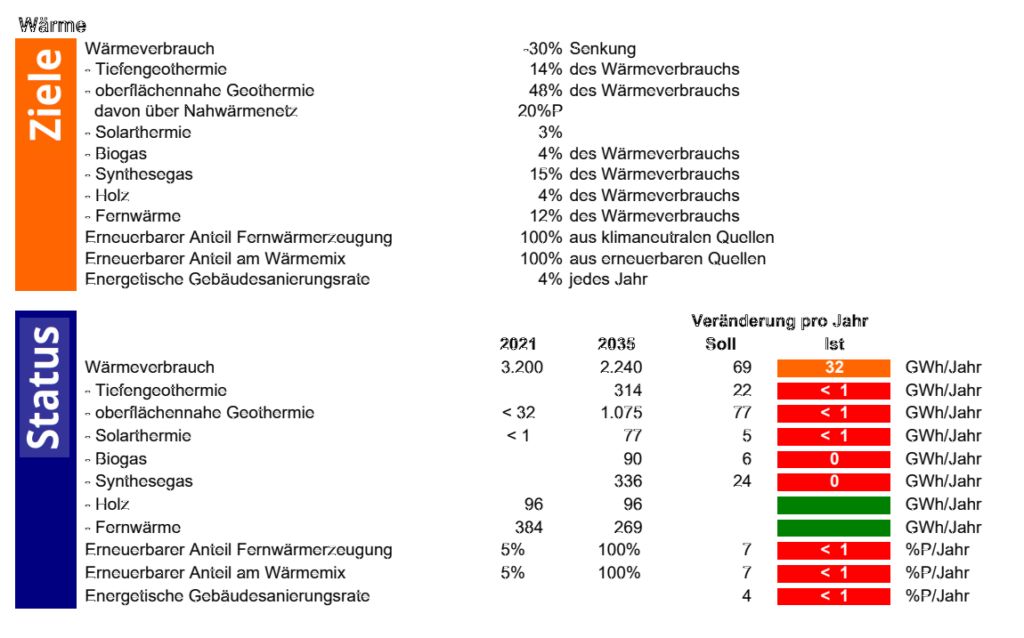

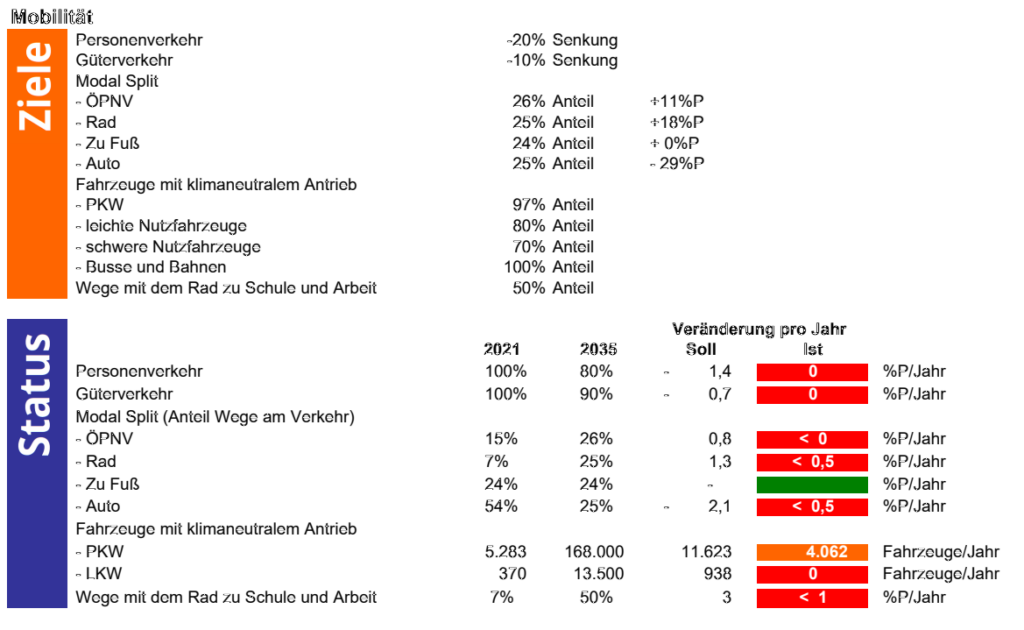

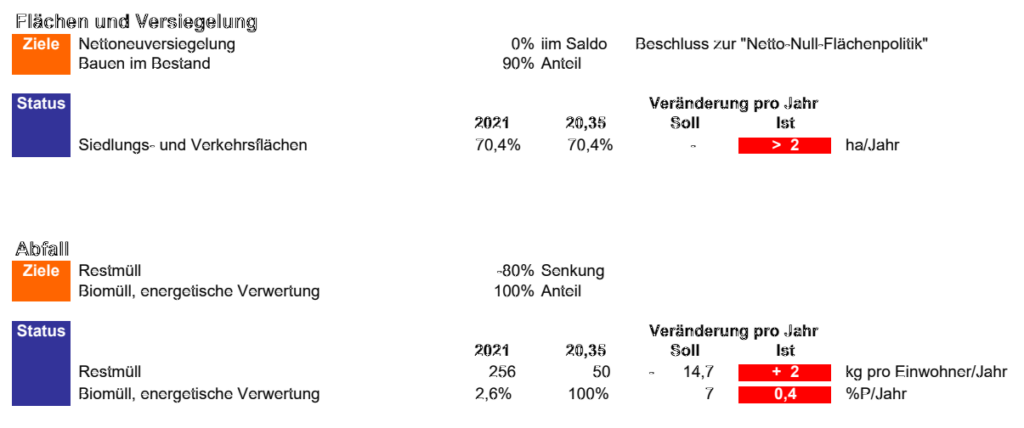

Zwar sieht das Gesamtgutachten einen Entwicklungspfad vor, in welchen Schritten die Treibhausgase bis 2035 auf null reduziert werden sollen. Doch ein Plan, wann welche stadtspezifischen Maßnahmen realisiert werden sollen, um welche Treibhausgasreduktion zu erreichen, findet sich im Klimaplan nicht.

Zwar werden in dem Gutachten auf 74 Seiten allgemeine Maßnahmen” aufgelistet, mit denen Städte die Treibhausgase senken können. Doch einen Zeitplan, wann mit der Umsetzung in Bochum begonnen werden soll, ist nicht vorhanden. Ebenso fehlt ein Konzept welche personellen Ressourcen in der Verwaltung erforderlich sind, um die erforderlichen Maßnahmen auszuarbeiten und umzusetzen. Die entsprechenden Maßnahmen finden sich ebenfalls in einem so genannten Aktivitätenprogramm wieder, das aber ebenfalls nicht mehr bietet als eine weitere Auflistung und Beschreibung der Aktivitäten. Jegliche Informationen zu Umsetzungszeitraum, Ressourcenerfordernis und Zielerreichungsgrad fehlen auch hier.

Viele der Maßnahmen, wie der Aufbau von Mobilstationen (In Bochum besteht bei Car- und Bike-Sharing immenser Nachholbedarf) oder das Aufstellen von Fahrradständern an Schulen (Radständer für Bochumer Schulen kaufen und aufstellen überfordert Schulverwaltung) wurden zudem bereits vor Jahren vom Stadtrat beschlossen, aber aufgrund Inkompetenz in der Verwaltung bis heute nicht umgesetzt.

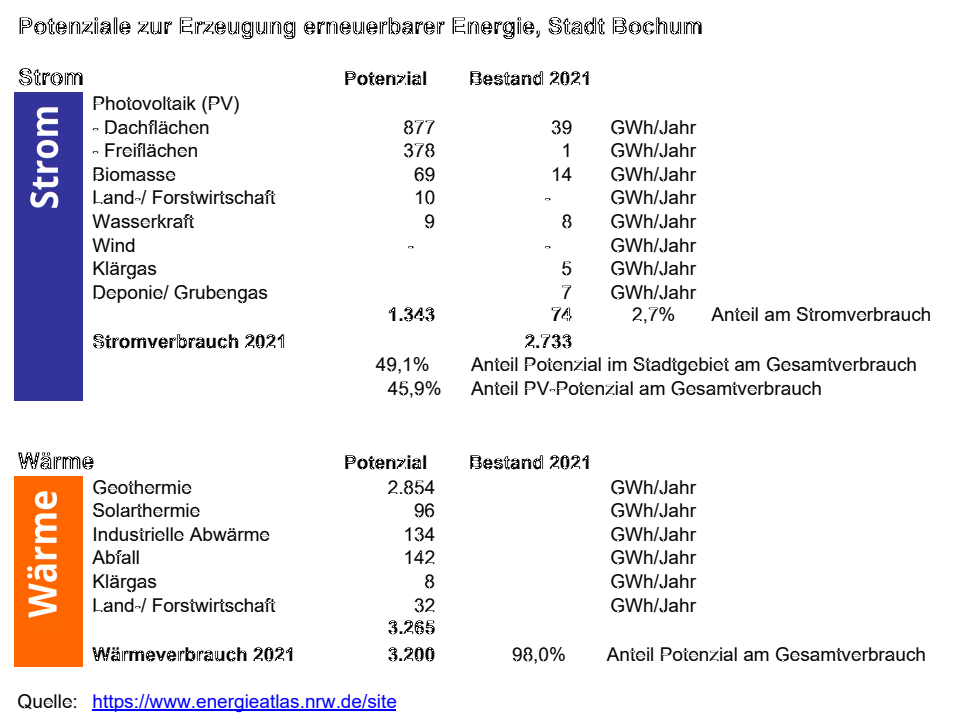

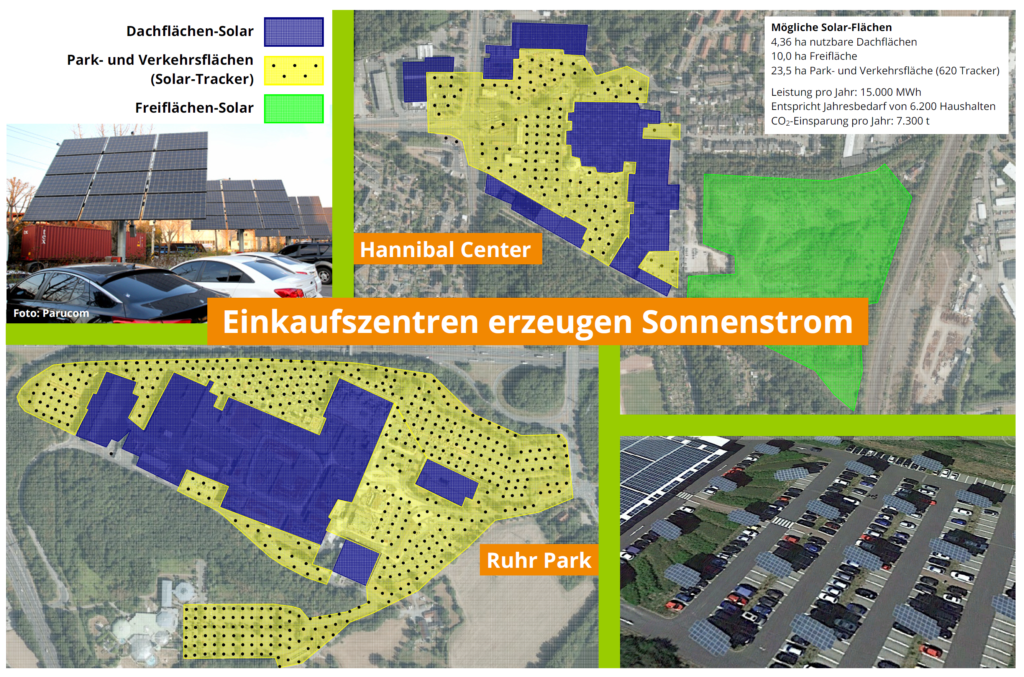

Die bloße Auflistung der Maßnahmen hat für die Stadt und die Erreichung der Klimaneutralität keinen Nutzen. Was zu tun ist und welche Maßnahmen, wie Aufbau von PV-Anlagen, energetischen Sanierung von Gebäuden usw., die Städte umsetzen müssen, ist seit Jahrzehnten bekannt. Der entscheidende Punkt ist, in welchem Zeitraum setzt Bochum mit welchen Ressourcen welche Maßnahme um. Dazu bleibt die Nachhaltigkeitsstrategie jedoch jede Antwort schuldig.

Entwicklungspfad zur Reduzierung der Treibhausgase ist unrealistisch

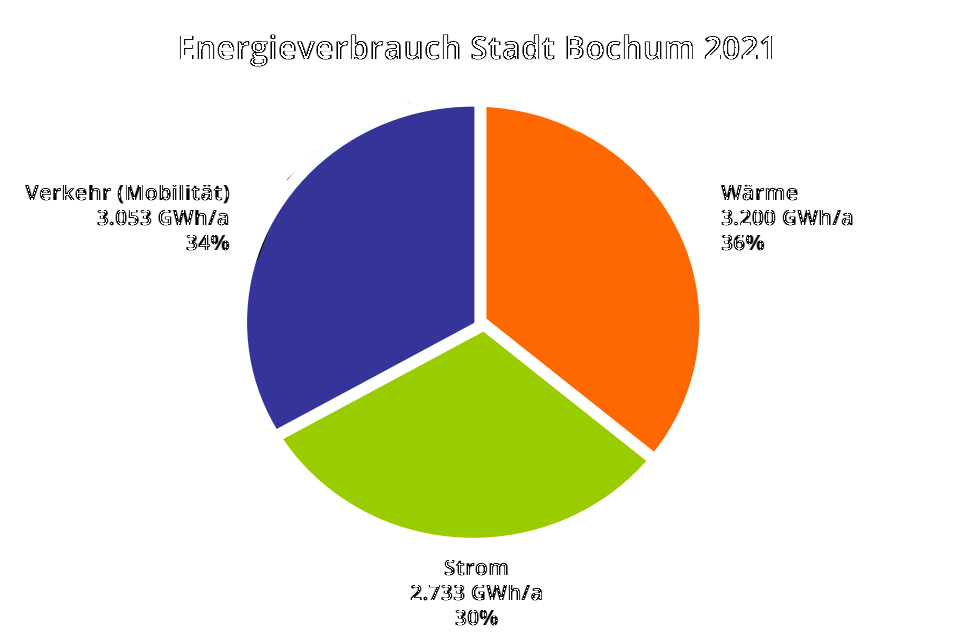

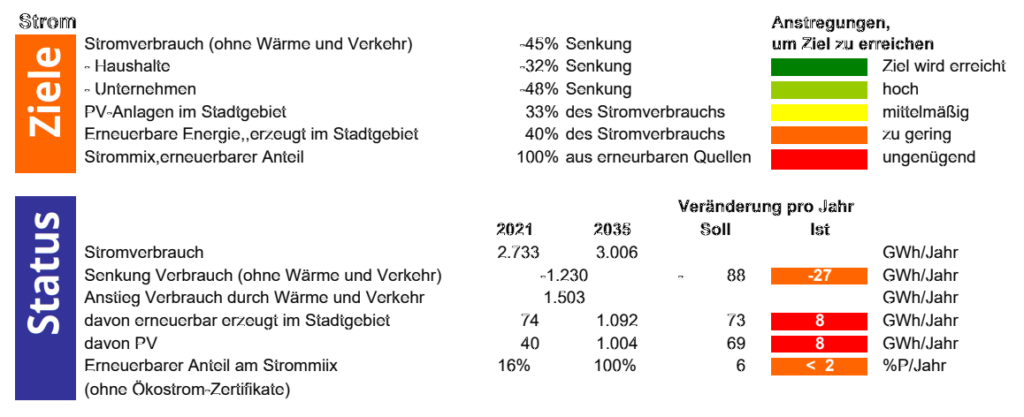

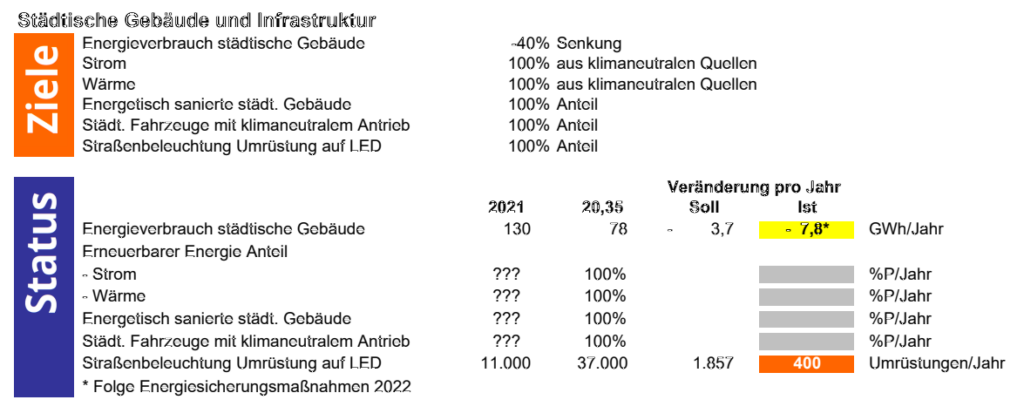

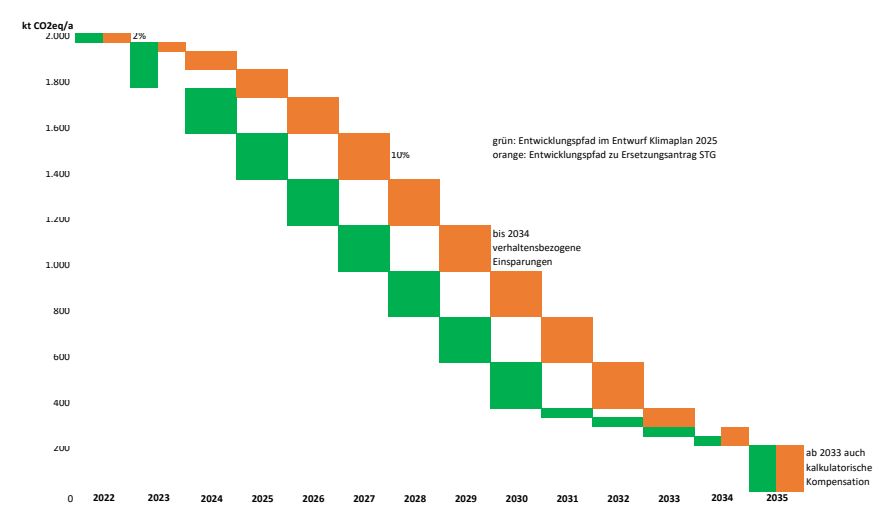

Immerhin schlägt das Gutachten einen Entwicklungspfad vor, wie die städtischen Treibhausgase von 2021 bis 2035 auf null reduziert werden sollen. Rund 2.000 kt CO2eq/a wurden in Bochum pro Jahr 2021 erzeugt. Diese sollen 2022 um 2% gesunken sein, von 2023 bis 2030 um jeweils 10% pro Jahr sinken und danach bis 2034 um je 2% reduziert werden. Die verbleibenden etwa 180 kt CO2eq/a sollen dann bis 2035 kalkulatorisch kompensiert werden.

Der im Gutachten vorgeschlagene Pfad (grüne Darstellung) würde bedeuten, dass schon im laufenden Jahr, 2023, Maßnahmen, die eine Reduktion der Treibhausgase um 10% (200 kt CO2/eq) bewirken sollen, umgesetzt werden müssten. Doch welche sollen das sein? Diese Maßnahmen gibt es nicht. In ihrer gepflegten Langsamkeit hat die Verwaltung die Vorlage des Klimaplans an die politischen Gremien um über ein Jahr verschleppt, so dass anders als im seit 2022 der Verwaltung vorliegenden Gutachten, Maßnahmen überhaupt erst ab 2024 auf den Weg gebracht werden können. Bedenkt man die üblichen langwierigen Vorlaufzeiten in der Verwaltung, kann mit der Umsetzung von für 2024 beschlossenen Maßnahmen frühestens 2025 begonnen werden, es folgt die Umsetzungszeit und erst danach entfalten die Maßnahmen ihre Wirkung.

Die Verfolgung des im Klimaplan 2035 vorgeschlagenen Entwicklungspfads zur Reduzierung der Treibhausgase ist also bereits heute an der gepflegten Langsamkeit der Bochumer Verwaltung gescheitert. Der Entwicklungspfad muss somit wie von den STADTGESTALTERn beispielhaft vorgeschlagen (orange Darstellung) an die Realitäten angepasst werden.

Weiterhin müsste die Verwaltung für jedes Jahr eine Tranche Maßnahmen vorlegen, mit denen die gemäß Entwicklungspfad beabsichtigte Reduktion erreicht werden kann. Auch für das Jahr 2024, in dem die Treibhausgase gemäß Gutachten wiederum um 10% abnehmen sollen, fehlt der Vorschlag für ein entsprechendes Maßnahmenbündel.

Starterpaket ist reiner Aktionismus

Zu den Maßnahmen des Starterpakets gibt die Verwaltung nicht mal an, welche Treibhausgasreduktion sie mit der Umsetzung der Maßnahmen erwartet. Ob die Aktivitäten überhaupt alle wirklich umgesetzt werden, ist zudem offen, die Umsetzung von sechs der 22 Maßnahmen hängt wesentlich davon ab, ob Fördermittel eingeworben werden können. 16 Maßnahmen haben keine bis kaum nennenswerte Auswirkung auf die Menge Treibhausgase, die in der Stadt erzeugt werden. Wieder einmal täuscht die Stadt Aktionismus vor, statt reale, substanziell wirksame Maßnahmen vorzuschlagen und anzugehen.

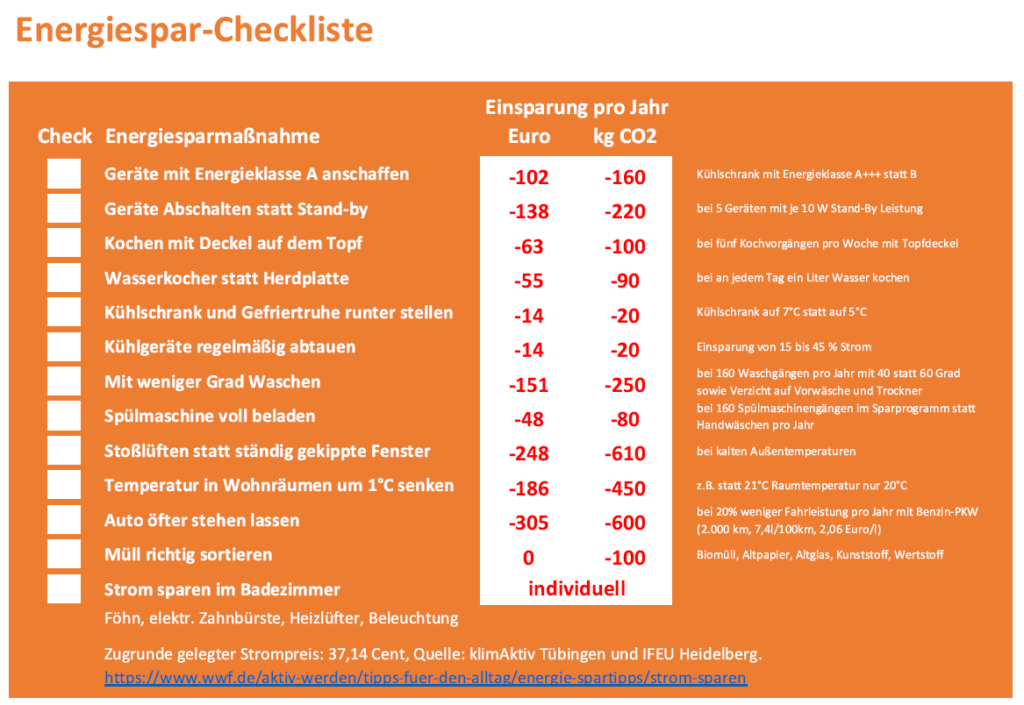

Das zeigt sich auch in einem weiteren Punkt der “Nachhaltigkeitsstrategie”, 31 Seiten befassen sich mit einer Kommunikationsstrategie. Zum Vergleich, auf nur je 17 Seite werden die Energie- und Treibhausgas Bilanzierung, sowie die Zielformulierung und Entwicklungspfade abgehandelt. Beim Klima-Marketing geht das Gutachten ausnahmsweise ins Detail, Vorschläge für Werbekampagnen, Social Media Aktivitäten usw. werden vorgeschlagen, sogar Plakatvorschläge werden gemacht. Werbung für den Klimaschutz ist vergleichsweise billig und spiegelt Aktivität vor, die zu erwartende Wirkung auf die städtischen Treibhausgasemissionen ist ohne echte substanzielle Maßnahmen dahinter, allerdings stark begrenzt.

Stadt verfolgt das Ziel Klimaneutralität bis 2035 nicht ernsthaft

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Stadt die Erreichung des Ziels, bis 2035 klimaneutral zu sein, nicht ernsthaft verfolgt. Ohne Vorgabe eines konkreten Entwicklungspfads zur Minderung der Treibhausgase und dessen konsequente Umsetzung, ist das unmöglich. Die Vortäuschung von Aktivität mit Maßnahmen wie Stadtradeln und Foodsharing bestätigt das.

Durch die Verschleppung des Verfahrens zur Aufstellung des Klimaplans seit Ausrufung des Klimanotstandes 2019, ist die verbleibenden Zeit bis 2035 (12 Jahre) auch angesichts der gepflegten Langsamkeit mit der die Verwaltung in Bochum arbeitet, viel zu kurz, um das Ziel noch erreichen zu können (Klimaneutral 2035? Bochum kann das Ziel nicht erreichen).

Auch die Schaffung der personellen Kapazitäten, die nötig wären, um die erforderlichen substanziellen Maßnahmen zu entwickelt und umzusetzen, kann nicht vor 2025 angegangen werden. Eine Kalkulation, wie hoch der Personalaufwand ist, gibt es noch gar nicht. Im Haushalt 2023/24 hat man Haushaltsmittel für solches Personal fälschlicherweise nicht eingeplant. Sind die Mittel dann im Stadthaushalt 2025 endlich vorhanden, müssen die Stellen erst ausgeschrieben und besetzt werden. Wirklich einsatzbereit. werden die neuen Kräfte also kaum vor 2026 sein. Dann sind es nur noch 10 Jahre bis 2035.

Entsprechend verzichtet die Verwaltung bewusst darauf einen Entwicklungspfad zur Senkung der Treibhausgase vom Rat beschließen zu lassen, denn dass würde sie zwingen substanzielle Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase anzugehen. Der Rat soll die im Klimaplan 2035 vorgeschlagene Zielsetzungen und den möglichen Weg dahin nur zur Kenntnis nehmen.

Eigentlich wäre es die Aufgabe von SPD und Grünen, die den Menschen versprochen haben, dass Bochum 2035 klimaneutral sein wird, die Verwaltung so auszustatten und deren Handeln so zu beschleunigen, dass das Ziel mit einem beispiellosen Kraftakt doch noch erreicht wird. Ob die Rot-grüne Koalition das Ziel noch ernsthaft verfolgt, wird sich also daran ablesen lassen, wie sie mit der vorgelegten Nachhaltigkeitsstrategie umgeht.