SPD und Grüne haben in Bochum in der letzten Woche die Koalitionsvereinbarung unterzeichnet. Wie ambitioniert ist diese Vereinbarung und wie viel Substanz hat sie?

Bei der Kommunalwahl im September haben die Bochumer Wähler SPD und Grünen so viele Stimmen gegeben, dass sie erneut über die Mehrheit im Stadtrat verfügen (48 von 86 Sitzen). Beide Fraktionen schließen sich erneut zu einer Koalition zusammen und haben jetzt dazu eine Vereinbarung (Vereinbarung zur Zusammenarbeit von SPD und Grünen 2020-25) unterzeichnet, in der sie niedergeschreiben haben, was sie gemeinsam in den nächsten 5 Jahren erreichen wollen.

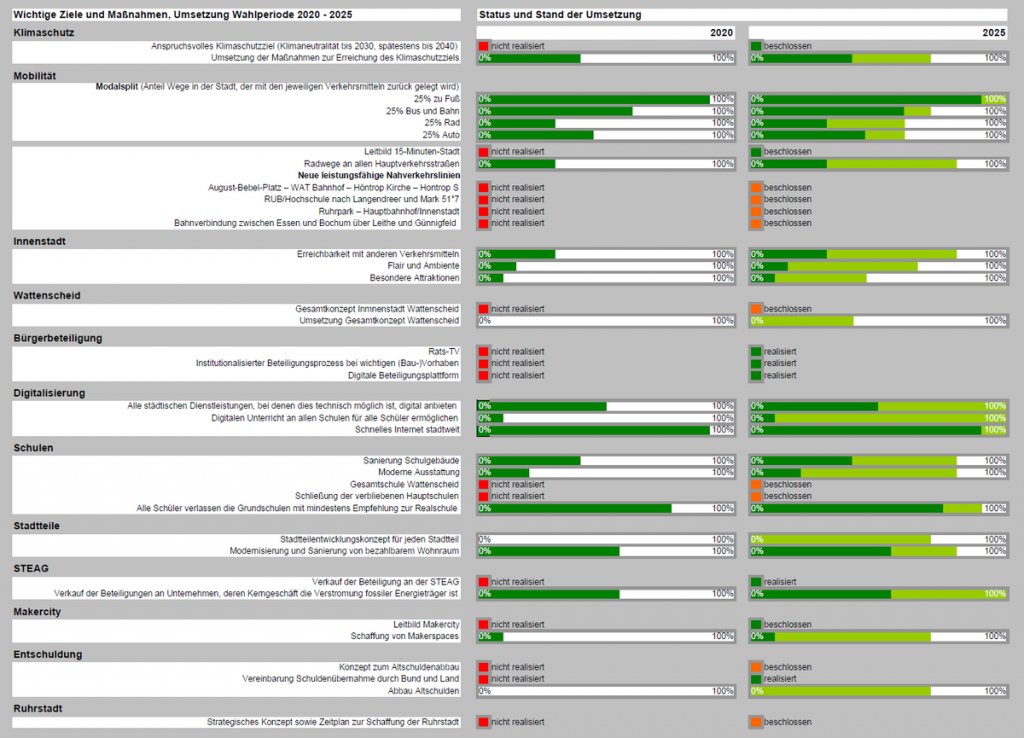

Die Ziele der rot-grünen Koalition 2020-2025

In 19 Bereichen von Arbeit bis Sport skizziert die Vereinbarung die Ziele der rot-grünen Koalition bis 2025. Hat sich die Koalition realistische, ehrgeizige Ziele gesetzt? Werden die avisierten Maßnahmen die Stadt entscheidend voran bringen? Reichen die Anstrengungen aus, um die Herausforderungen, vor denen die Stadt steht, zu meistern? Genau das soll nachfolgend kritisch betrachtet werden:

Arbeit – Unter diesem Punkt findet sich eigentlich nur eine konkrete Maßnahme, wie man die Zahl der Langzeitarbeitslosen reduzieren will. Über die neue Beschäftigungsgesellschaft sollen mehr Langzeitarbeitslose bei der Stadt und bei den städtischen Tochtergesellschaften der Stadt untergebracht werden. Es werden künstlich im öffentlichen Bereich Jobs geschaffen, damit die Menschen nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik auftauchen. Das ist dürftig.

Eine Strategie, wie die Stadt Unternehmen unterstützt, mehr Jobs zu schaffen, z.B. durch Aufbau von Maker Hubs (Ideenschmiede und Jobmaschine – Ein MakerHub für Bochum) gibt es nicht. Stattdessen beschäftigt sich die Koalitionsvereinbarung mit Kritik an der Arbeitsmarktpolitik der Landesregierung und den Aufgaben von Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit.

Wirtschaft – SPD und Grüne wollen dem Ausbau und der Aktivierung von bereits vorhandenen Flächen stets den Vorzug geben. Nur, wo es notwendig ist, sind ausnahmsweise neue Gewerbeflächen auszuweisen. Hier bleibt die Koalition schwammig. Zu einer echten Flächenbilanzierung (Bochum braucht einen Flächenentwicklungsplan), die festschreibt, welche Flächen als Natur und Landschaft erhalten bleiben sollen, konnten sich die beiden Partner leider nicht durchringen.

Dazu sollen besonders die städtischen Unternehmen insbesondere Stadtwerke und VBW stärker zu einer Gemeinwohlorientierung bewegt bzw. verpflichtet werden. Wie das geschehen soll, bleibt offen.

Der Wirtschaftsstandort Bochum soll zukunftsfähig und für Investoren interessant bleiben. Hier hätte die Koalition sich zur Förderung von Projekten wie z.B. dem Hochschulcampus in Wattenscheid bekennen können. Eine Strategie, was zur Erreichung des genannten Ziels konkret getan werden soll, ist der Vereinbarung jedoch nicht zu entnehmen. Diese gibt es offenbar nicht.

Digitalisierung – “Bochum soll Vorreiter beim E-Government werden.” Das Breitbandnetz soll weiter ausgebaut werden. Alles Ziele, die auf dem Papier bereits seit mindestens zwei Jahrzehnt verfolgt werden. Wie es gelingen soll, die Ziele auch endlich zu erreichen bleibt offen. Worthülsen wie “die Beschäftigten der Stadt [sollen] aktiv an diesem Veränderungsprozess beteiligt” werden, ersetzen konkrete Ziele und Maßnahmen, die aufzeigen, wie die bisher eher schleppende Digitalisierung der Stadt beschleunigt werden soll.

Der Aufbau einer digitalen Bürgerbeteiligungsplattform mit Umfrage- und Diskussionsmöglichkeiten soll geprüft werden. Man hätte sich gewünscht, hier wäre die Koalition mutiger gewesen und hätten den Aufbau gleich in Aussicht gestellt.

Gleichstellung – Konkret sollen für weibliche Führungspositionen in den Leitungen und Aufsichtsräten der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Quoten vorgegeben werden. Neben einem Bekenntnis zum Gender Mainstreaming, bietet die Koalitionsvereinbarung sonst nur Situationsbeschreibungen verbunden mit der schwammigen Formulierung, man wolle auf die jeweiligen Lagen und Gegebenheiten aufmerksam machen und sich dafür einsetzen sie zu verbessern.

Strukturentwicklung und Planung – Unter diesem Punkt sucht man vergebens eine klare Strategie zur Entwicklung der Stadt und besonders der Stadtteile. Statt eines Bekenntnisses zu stadtentwicklungskonzepten will die Koalition weiter lediglich die Umsetzung der in einigen wenigen Stadtteilen laufenden ISEKs (Vom Land geförderte Stadtumbauprogramme) unterstützen.

Statt eine klaren stadtweiten Strategie findet sich in der Koalitionsvereinbarung eine unstrukturierte Auflistung von verschiedensten Unterpunkten, die neben Ausführungen zum Appolonia-Pfaus-Park, Wettbüros und konkreten Festlegungen, wann Bäume zukünftig zu fällen sind, Bekenntnisse zu nachhaltiger Bodenpolitik, zu nachhaltiger und gesunder Bebauung, zu klimaverträglichen und nachhaltigen Baustoffe und Bauweisen, sowie der nachhaltigen Bewirtschaftung von Gewerbeflächen enthalten.

Zusammengefasst stellt sich dieser Punkt so dar: Alles soll also in Zukunft irgendwie nachhaltiger geschehen und von unzähligen Teilproblemen werden auf unerfindliche Weise drei konkret in der Koalitionsvereinbarung ganz konkret aufgegriffen.

Klima, Umwelt und Natur – Hier wird die Koalition endlich konkret: “Wir setzen uns das Ziel, dass Bochum bis 2035 klimaneutrale Stadt wird.” Es soll ein „Klimaplan“, erstellt werden, “der das bisherige Klimaschutz- sowie das Klimaanpassungskonzept der Stadt systematisch zusammenführt und die Bemühungen zum Klimaschutz durch stetige Evaluierung konsequent weiter fortsetzt.” “Bis 2022 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix [der Stadtwerke] auf 75 Prozent steigen.”

Es folgt ein Reihe von unsortierten Vorschlägen und Bekenntnissen (Einsatz für die Erarbeitung und Umsetzung einer kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie) und Kleinstmaßnahmen (Prüfung der Anlage eines Teichs in der Nähe des Bahnhofs Wattenscheid), die alle in die richtige Richtung gehen und vermitteln, die Koalition wolle das Thema tatsächlich in der Wahlperiode 2020-2025 ernsthaft angehen.

Mobilität – Die bestehenden Lücken im Radwegenetz sollen “schnellstmöglich” geschlossen werden. 20 km zusätzliche Radwege sollen in den nächsten 5 Jahren pro Jahr entstehen. “In Zukunft [sollen] mindestens 20 Euro pro Einwohner*in in den Radverkehr investiert werden.” Dieses Ziel erscheint wenig ambitioniert. Nach den Versäumnissen in der Vergangenheit hätten die Zahlen hier mindestens doppelt so hoch ausfallen sollen.

SPD und Grüne streben zu dem an “eine Infrastrukturgesellschaft zu gründen, die sich

mit der Planung, Realisierung und Inbetriebnahme von Infrastrukturprojekten im

Bereich Straßen- und Radwegebau sowie mit dem ÖPNV-Ausbau beschäftigt.” Dieses Vorhaben erscheint sinnvoll. Eine Gesellschaft, mit dem klaren Ziel die entsprechende Infrastruktur auszubauen, wird neue Impulse setzen können.

Beim ÖPNV soll der Ausbau der Linien 308/318 nach Cöppencastrop vorrangig angegangen werden. Für den Ausbau der 309/310 zum August-Bebel-Platz soll eine Bedarfs-, Kosten- und Nutzenanalyse erstellt werden. Und ein Konzept zur Entlastung der Campus-Linie U35 steht weiter im Fokus. Eine leistungsfähige Anbindung des Bahnhof Höntrop an das städtische Bahnnetz wurde ebenso nicht verfolgt, wie die Schaffung einer leistungsfähigen Verbindung zwischen Innenstadt und Ruhrpark oder eine Anbindung von Leithe und Günnigfeld an das Bahnnetz. Der beabsichtigte Ausbau des Busnetzes mit Ring- und Schnellbuslinien wird die erforderliche Errichtung von städtischen Bahnlinien nicht ersetzen können, obwohl die Formulierungen in der Koalitionsvereinbarung das zu suggerieren versuchen.

Auch wird der in Aussicht gestellte Ausbau des ÖPNV-Netzes insgesamt mager aus und wird nicht ausreichen, um die beabsichtige Verkehrswende in absehbarer Zeit zu vollziehen und damit das zuvor in Aussicht gestellte Klimaschutzziel zu erreichen. Damit Bochum 2035 klimaneutral wird, muss im Bereich ÖPNV und Radverkehr viel mehr passieren.

Dazu stellt die Koalitionsvereinbarung eine Neukonzeption des so genannten Vorbehaltsstraßen-Netzes in Aussicht, bei der Vorbehaltsstraßen, die eigentlich primär Wohnstraßen sind aus dem Vorbehaltsnetz genommen und in die Tempo-30-Zonen integriert werden sollen. Man darf gespannt sein wie konsequent die Koalition dieses Ziel verfolgen wird.

Wohnen und Quartiere – Die Vereinbarung der Koalition sieht vor, neue Wohnungsbauvorhaben in erster Linie auf bereits vorgenutzten Flächen umzusetzen. Dabei sollen Innenentwicklungsmaßnahmen wie dichtere Bebauung, Schließung von Baulücken und Aufstocken von Gebäuden Priorität haben. Die Zielrichtung ist zu begrüßen, welche Maßnahmen dazu auf den Weg gebracht werden sollen, sagt die Koalition hingegen nicht.

Ansonsten enthält auch dieser Abschnitt viele Bekenntnisse aber wenig Konkretes. Im Großen und Ganzen soll alles so weiterlaufen wie bisher, aber evaluiert und dann bei Bedarf angepasst werden. SPD und Grüne wollen für mehr geförderten Wohnungsbau sowie mehr genossenschaftliche und gemeinwohlorientierte Projekte sorgen. Aber auch hier liest man nichts zum Wie. Auch wie eine aktivere und vorausschauendere Quartiersentwicklung aussehen soll, um die Stadtteilzentren und Quartiere zu stärken bleibt im Wesentlichen offen.

Sicherheit und Ordnung – SPD und Grüne halten an der erfolgreichen Ordnungspartnerschaft von Polizei, Ordnungsamt und anderen städtischen Stellen fest. Mit einem „Masterplan Licht und Sauberkeit“ sollen identifizierte Angsträume beseitigt und zum Beispiel vernachlässigte (Fuß-)Wege hergerichtet werden. Der Ordnungsdienst soll weiter gestärkt werden und mit noch mehr Personal ausgestattet werden. Auch Rad- und Gehwegparken soll konsequenter verfolgt werden.

In diesem Bereich geht die Koalition erfreulicher Weise deutlich über schwammige Bekenntnisse hinaus. Es sollen einige Dinge konkret angepackt werden, die den Bürgern schon lange auf den Nägeln brennen.

Bürgerbeteiligung – SPD und Grüne versprechen einen verbindlichen Rahmen für den kontinuierlichen Dialog zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft sowie ein „Akteursforum Stadtentwicklung“ schaffen. Die Bürger dürfen gespannt sein, wie viel zusätzliche Bürgerbeteiligung, Bürgerinformation und echte Mitbestimmung diese neuen Formate ermöglichen werden.

Soziale Teilhabe – Dieser Teil ist vielleicht der enttäuschendste in der ganzen Koalitionsvereinbarung. Die Koalition will viele Angebote zur sozialen Teilhabe ausbauen (Ausbau Straßensozialarbeit, Neubau Frauenhaus, mehr Zuwendungen für Träger der Wohlfahrtspflege, Verbände und gemeinnützige Vereine und Selbsthilfegruppen, Beratungs- und Hilfsangebote allgemein u.a.m.), doch einen Plan, die Ursachen von Armut zu bekämpfen, damit weniger Menschen überhaupt in die Situation kommen, solche Angebote nutzen zu müssen, gibt es nicht.

Im Wahlkampf hatte der Oberbürgermeister den Ausdruck benutzt, “den Stock in die Speiche stecken” um den Kreislauf der Armutsvererbung in der Stadt zu unterbrechen. Dieses Ziel verfolgt die Koalition offenbar nicht. Es geht nur darum die Lebensverhältnisse der Armen zu verbessern. Das ist zu wenig.

Gesundheit – Auch in diesem Bereich sollen diverse Angebote ausgebaut und der Zugang zu den bestehenden Angeboten verbessert sowie die Beratungs-, Betreuungs- und Präventionsarbeit ausgeweitet werden. Auch diese Verbesserungen sind zu begrüßen.

Kinder und Jugendliche – Für Kinder und Jugendlicher, erklärt die Koalition, müsse es Chancengerechtigkeit geben. Schon das Ziel ist deutlich zu niedrig gesteckt. Jedes Kind und jeder Jugendliche sollte sich in der Stadt entsprechend seiner Talente optimal entfalten können. Dafür muss die Stadt die Voraussetzungen schaffen.

Weiterhin liegt der Fokus der Kinder- und Jugendpolitik darauf, die Lebenssituationen der Kinder- und Jugendlichen durch diverse soziale Unterstützungsangebote zu verbessern. Es fehlt dagegen eine Strategie, die verhindert dass Kinder und Jugendlichen unter entsprechenden Lebensverhältnissen aufwachsen müssen bzw. wie sie es schaffen, diese für ihr weiteres Leben hinter sich zu lassen.

Ein Ausbau der KiTas, der Ganztagsangebote an Schulen und der Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, wie in der Koalitionsvereinbarung versprochen, ist sicher erstrebenswert, doch fehlt es der Koalition an einer Vision wie Kinder und Jugendlichen wieder mehr Bedeutung in der Stadtgesellschaft verschafft werden kann. Sie weiterhin auf Spiel- und Jugendplätze und -heime zu verweisen, ist nicht mehr zeitgemäß. Daran ändern auch Jugendbefragungen in Schulen und ein Jugendforum aller zwei Jahre nichts.

Die ganze Stadt muss mehr Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche bieten, wo sie sich gerne aufhalten und gern gesehen sind.

Bildung – In Wattenscheid soll endlich die lange geforderte Gesamtschule errichtet werden. Zwar will die Koalition auch die Ausstattung der Schulen verbessern und die Sanierung der Schulgebäude weiter vorantreiben, doch einen ehrgeizigen Plan zur Förderung der Schulbildung, zum Beispiel mit dem Ziel, dass in Bochum alle Schüler die Grundschulen mit einer Realschulempfehlung verlassen, gibt es nicht. In der Koalitionsvereinbarung wird die Verantwortung dazu immer wieder dem Land zugeschoben.

Das Ziel, durch einen verbesserten und individuellen Unterricht in den städtischen Schulen den Schülern alle Chancen zu geben ihre Talente optimal zu entfalten und so die Vererbung von Armut zu durchbrechen, fehlt auch in diesem Bereich.

Es soll mehr rhythmisierten Ganztag geben, gesünderes Schulessen, ein kostenloses Schüler*innenticket und Schülervertreter*innen im Schul und Bildungsausschuss. Alles schön und gut, aber doch zu wenig, Die eigentlichen Probleme, die durch eine fehlende oder geringe Schulbildung später auf dem Arbeitsmarkt entstehen, werden nicht gesehen und nicht an der Wurzel angegangen.

Leben im Alter – Auch für Senioren sollen viele Angebote (Kultur, Sport, Freizeit, Unterhaltung, Ehrenamtsarbeit für Senioren u.a.) ausgeweitet werden, der Zugang erleichtert und die Versorgung und Pflege der alten Menschen verbessert werden.

Die Koalition sieht Senioren jedoch fast ausschließlich als passive Menschen, die versorgt werden müssen und denen von Dritten maßgeschneiderte Angebote gemacht werden sollen, die sie dann möglichst leicht “konsumieren” können. Von einer Förderung von Senioren, die selbst was auf die Beine stellen können und wollen und dabei unterstützt werden sollten, ist in der Koalitionsvereinbarung nicht die Rede. Aktive Senioren kommen in der Vereinbarung leider nicht vor.

Flucht, Migration und Integration – In diesem Bereich werden in der Koalitionsvereinbarung kaum mehr als eine Reihe Projekte und aktive Institutionen aufgezählt (Sprach- und Qualifizierungszentrum für Zugewanderte, Flüchtlingsbüros „INES“, Kommunale Integrationszentrum, Integrationsausschuss, Migrantenselbstorganisationen, Initiative „Sichere Häfen“), die gute Arbeit leisten und die die Koalition weiter unterstützen will.

Eine Strategie, wie die mit der Migration verbundenen sozialen Probleme angegangen werden sollen, ist der Vereinbarung jedoch nicht zu entnehmen. Wie die Vergangenheit zeigt, reicht die Unterstützung von einigen Organisationen durch die Stadt auch hier nicht.

Die Potenziale der migrantischen Ökonomie für die Stadt nutzen zu wollen und sie insbesondere in der Innenstadt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes zu fördern und mitzugestalten, ist da nur ein Ansatz von vielen. In dieser Richtung müsste weit mehr getan werden.

Inklusion – “Inklusion verlangt, dass niemand an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehindert wird”, steht in der Koalitionsvereinbarung. Diese Definition greift zu kurz. Inklusion bedeutet, für jeden Menschen die Voraussetzungen und die bestmögliche Förderung zu geben, so dass er seine Potenziale voll ausschöpfen kann. Es geht bei Inklusion also nicht nur um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, sondern darum, allen Menschen, besonders dann wenn sie noch Kinder und Schüler sind, alle Möglichkeiten zu geben ihre Talente voll zu entfalten.

In der Folge greifen alle Maßnahmen zu einer verbesserten Inklusion, die in der Koaltionsvereinbarung genannt werden, zu kurz.

Trotzdem ist der barrierefreie Umbau von öffentlichen Gebäuden, Anlagen und Straßenraum wie der Bau barrierefreier-rollstuhlgerechter Wohnungen ein wichtiges Ziel für die Wahlperiode 2020-25.

In der Vereinbarung fehlen aber Maßnahmen zur Durchsetzung des Inklusionssziels in den städtischen Schulen, die bewirken, dass in den Schulen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrem und sozialen- und familiären Hintergrund ihre Potenziale voll ausschöpfen können.

Kunst und Kultur – Die Ausführungen in diesem Bereich beginnen mit einer Überraschung: “SPD und Grüne streben die Öffnung der kommunalen Einrichtungen (zum Beispiel der städtischen Büchereien oder der VHS) an Sonntagen an.” Auch die zunehmende Förderung der “Freien Szene” (+1% pro Jahr), das Ziel den öffentliche Raum stärker kulturell zu nutzen und „bespielbarer“ zu machen, die Einführung eines Kulturpasses sowie die Initiative digitale Kunst besonders zu fördern, sind sehr zu begrüßen.

Weitere Ideen sind das RuhrComer-Festival für Schüler*innenbands sowie eine Kooperation der bestehenden Kinder- und Jugendzirkusse im Rahmen eines Zirkus-Nachwuchsprojekts sowie eines Jugendzirkus-Festivals. Solche innovativen Projekte hätte man sich auch in anderen Bereichen der Koalitionsvereinbarung mehr gewünscht.

Leider fehlt ein Bekenntnis, die Förderung der freiem Kulturszene auf 10% des Kulturetats zu erhöhen,

Sport – Hier wollen SPD und Grüne endlich ein Bäderkonzept aufstellen, das schon lange beschlossen haben, dessen Erstellung sie selbst aber lange verzögert haben. Trend- und Randsportarten sowie E-Sport sollen vermehrt gefördert werden. Nach dem Pilotprojekt „Hausacker“ sollen auch in anderen Stadtteilen Orte der Bewegung und Begegnung geschaffen werden.

Sonst gibt es keine Überraschungen, es bleibt bei der Fortführung bereits bestehender Projekte (Umsetzung der Sportstättenbedarfsplanung, „Schwimm mit“, Ausbau des Lohrheidestadions u.a.).

Die Koalitionsvereinbarung hatte ambitionierter ausfallen können

Die Koalitionsvereinbarung steht unter der Überschrift, “Bochum – Perspektiven von hier”. Insgesamt enthält sie viel Wichtiges, insbesondere das Ziel der Klimaneutralität bis 2035, ist aber in einigen Bereichen, besonders Mobilität, Armutsbekämpfung und Inklusion wenig ambitioniert und bleibt dort stark hinter den Erwartungen zurück. Zu vielen Herausforderungen finden sich in der Vereinbarung kaum bzw. gar keine Aussagen: u.a. zur Entwicklung der Innenstadt, zu Maßnahmen wie der negative Trend in Wattenscheid gestoppt werden kann, wie die Entschuldung der Stadtfinanzen gelingen soll oder ob und wie die Koalition das Ziel verfolgt Bochum in eine Ruhrstadt zu integrieren (Stadtpolitische Herausforderungen 2020-25)..

Neue Perspektiven zeigt die Koalitionsvereinbarung nicht auf. Die Vereinbarung enthält wenig, woran sich die Arbeit der Koalition messen ließe, dafür verdecken viele, häufig schwammige Bekenntnisse den Blick auf die wenigen greifbaren Ziele, die vereinbart wurden. Eine ausgesprochen Grüne Handschrift erkennt man eigentlich nur in den Bereichen “Klima, Umwelt und Natur” und “Struktur und Planung”, obwohl die Grünen bei der Wahl acht Sitze hinzugewonnen haben, während die SPD drei verloren hat.

Insgesamt hätte die Koalitionsvereinbarung deutlich ambitionierter sein können. Da fehlte beiden Partnern wohl der Mut, vielleicht auch weil Voraussagen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt angesichts der Corona-Krise schwierig sind. Wir werden sehen, was SPD und Grüne von dem geplanten wann umsetzen. Zu hoffen ist, dass sie im Laufe der Wahlperiode noch einige zusätzliche Initiativen entwickeln, anstoßen oder unterstützen, über das hinaus, was jetzt vereinbart wurde.