Stadtplanung in Bochum muss mehr auf Frauen ausgerichtet werden

Städte wie Bochum wurden über Jahrzehnte zumeist von Männern geplant und gestaltet. Dabei wurden Bedürfnisse von Frauen oft übersehen. Anlässlich des Weltfrauentags haben die STADTGESTALTER gefragt, was sollte sich aus deren Sicht ändern. Hier die Ergebnisse.

Der diesjährige Weltfrauentag am 08.03.2025 stand in Bochum unter dem Motto “Demokratie braucht SIE”. Demokratie bedeutet auch, dass die Bedürfnisse aller Menschen und gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen in die Stadtplanung eingehen. Das ist in Bochum, wie in eigentlich allen deutschen Städten, im Hinblick auf den weiblichen Teil der Stadtbevölkerung leider nur ungenügend der Fall. Stadtplanung geschieht bisher bevorzugt aus männlicher Perspektive.

Dies nahmen die STADTGESTALTER zum Anlass auf der Veranstaltung auf dem Boulevard interessierte Bochumer Frauen zu befragen, welche Veränderungswünsche sie an die Politik stellen. Welche konkreten Orte gibt es in Bochum, an denen Frauen sich nicht wohl fühlen, die nicht barrierefrei sind, die nicht gut angebunden sind, die zusammen mit Kindern beschwerlich oder unmöglich sind? Was wünschen sich Frau in unserer Stadt? Wie sollte die weibliche Perspektive besser in Planungen und Politik eingebracht werden?

Weibliche Bedürfnisse an die Stadtplanung

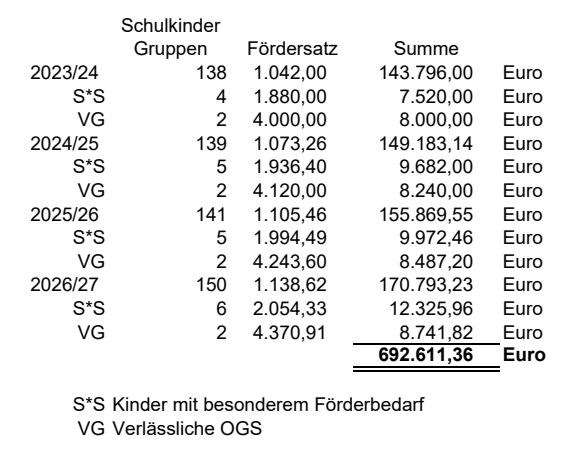

Die Befragung der STADTGESTALTER stieß auf großes Interesse, die Ergebnisse sind vielfältig und beziehen sich auf alle Bereiche des Lebens in der Stadt:

Sicherheit

So wird zum Beispiel das Unsicherheitsempfinden von Frauen im öffentlichen Raum und in Bus und Bahn, oft nicht als wichtiges Problem wahrgenommen, trotzdem z.B. eine Studie des Bundeskriminalamts zeigt, dass über die Hälfte der befragten Frauen nachts bestimmte Orte und den ÖPNV meiden (BKA 2020). Die oft schlecht beleuchteten Wege (Beleuchtung der Bochumer Gehwege sollte systematisch verbessert werden) und die vielen verwinkelten, schlecht einsehbaren Ecken, an denen besonders Frauen in Bochum sich nicht sicher fühlen, lassen vermuten, dass dieser Anteil in Bochum kaum anders sein wird.

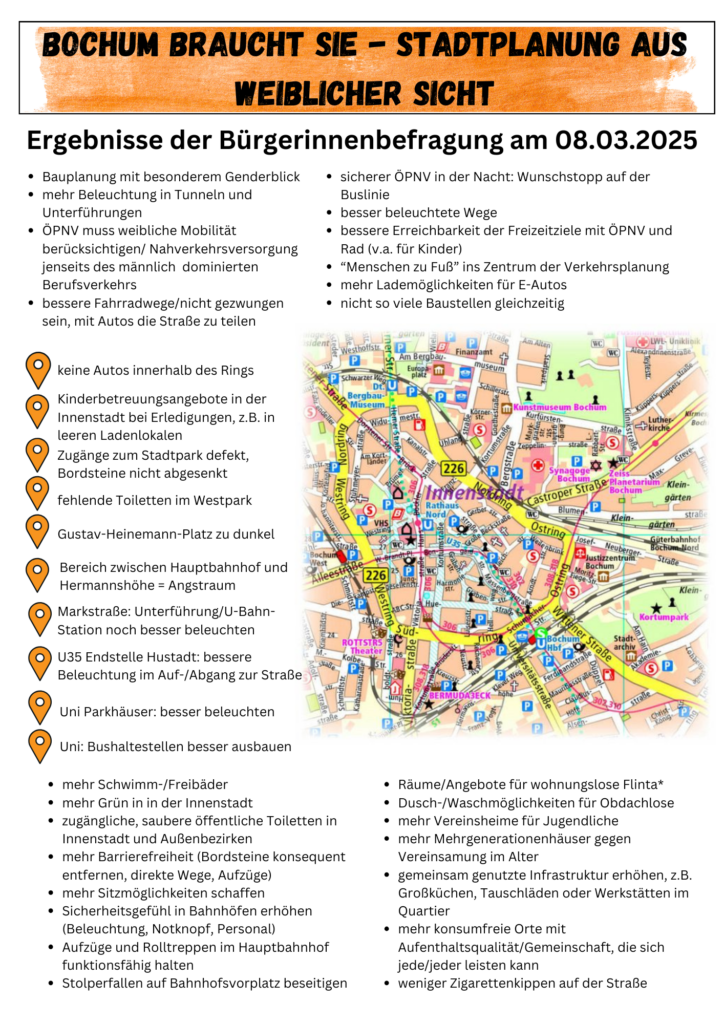

Bei der Befragung der STADTGESTALTER wurden zu diesem Thema konkret und beispielhaft folgende Problempunkte genannt:

– Gustav-Heinemann-Platz (zwischen BVZ und Rathaus) zu dunkel

– Angstraum: Bereich zwischen Hauptbahnhof und Hermannshöhe

– Unterführung Markstraße: U-Bahn-Station zu dunkel, besser beleuchten

– U35-Endstelle Hustadt: Auf- und Abgang besser beleuchten

– Parkhäuser der RUB: besser beleuchten

– Sicherheitsgefühl in Bahnhöfen erhöhen (Notknöpfe, mehr Beleuchtung und Personal))

– Mehr Beleuchtungen in Tunneln und Unterführungen

– Nahverkehr bis direkt vor die Tür (z.B. Ridesharing), um unangenehme Wege zur oder von der Haltestelle zu vermeiden.

– Allgemein: Gehwege besser ausleuchten.

Verkehr und Mobilität

Die Ausrichtung der Stadtplanung auf die Bedürfnisse von Männern zeigt sich auch bei der städtischen Verkehrs- und Mobilitätsplanung. Der lange Weg zur Arbeit mit dem Auto steht auch in Bochum immer noch im Fokus der Verkehrsplanungen, denn dieser wird zumeist vom männlichen Teil der Bevölkerung zurückgelegt. Frauen haben dagegen oft andere Bedürfnisse, sie legen mehr Strecken zu Fuß, mit dem Rad und dem ÖPNV zurück. Sie leisten mehr Care-Arbeit (unbezahlte Tätigkeiten des Sorgens wie etwa Hausarbeit und Kinderbetreuung), versorgen die Familie, bringen die Kinder zur Schule, zum Kindergarten oder zu sonstigen Aktivitäten, pflegen die Eltern, bringen sie zum Arzt und machen Besorgungen für sie.

Aus Sicht von Frauen sind unter anderem breitere Gehwege, durchgehend abgesenkte Bordsteine und mehr Fußgängerüberwege wichtig, ebenso funktionierende Rolltreppen und Aufzüge, wenn z.B. Wege mit dem Kinderwagen oder mobilitätseingeschränkten Angehörigen zurückgelegt werden müssen. Alles Dinge, denen in der Bochumer Stadt- und Verkehrsplanung bisher zu wenig Gewicht beigemessen wird. In den Stadtteilen sollten aus weiblicher Perspektive zudem alle Anlaufpunkte der sozialen Infrastruktur Kindergarten, Schulen, Supermarkt und Arztpraxen am besten fußläufig zu erreichen sein (Sollte Bochum zur 15-Minuten-Stadt werden?).

Entsprechend fanden sich die genannten Punkte auch bei der Befragung der STADTGESTALTER wieder:

– “Menschen zu Fuß” sollten in den Mittelpunkt der Verkehrsplanung rücken

– Bessere Erreichbarkeit der Freizeitziele mit ÖPNV und Rad, besonders auch für und mit Kindern

– Keine Autos in der Innenstadt, innerhalb des Rings

– Herstellung vollständiger Barrierefreiheit (Borsteinabsenkungen, barrierefreie Haltestellen, funktionierende Aufzüge und Rolltreppen)

– Angebote zur Kinderbetreuung in der Innenstadt, während Erledigungen anstehen

– Aufzüge und Rolltreppen im Hauptbahnhof funktionsfähig halten

Toiletten

Dass weibliche Bedürfnisse in der Bochumer Stadtplanung bisher eher kaum eine Rolle spielten, zeigt sich auch an der Toilettensituation im Stadtgebiet. Das Netz an Toiletten hat erhebliche Lücken (Fehlende Toiletten in Bochum – Lösung: autarke Trockentoiletten). Das Problem fehlender Toiletten betrifft wiederum besondere Frauen, denn es sind Menschen mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinderungen oder menstruierende Personen, für die das Fehlen zugänglicher Toiletten von einer Unannehmlichkeit schnell zu einem ernsthaften Problem werden kann. Zudem fehlen auch in Bochum Einrichtungen wie Wickeltische und Stillräume.

Öffentliche Sportanlagen

Bei den städtischen Sportanlagen und Sportangeboten zeigt sich die Ausrichtung insbesondere auf männliche Jugendliche ebenfalls. Fußballplätze, die bevorzugt von männlichen Spielern belegt werden, finden sich überall in der Stadt. Sportanlagen, die speziell auf Mädchen oder Frauen ausgerichtet bzw. für diese zumindest zeitweise reserviert werden können, finden sich dagegen so gut wie gar nicht in der Stadt. Auch hier besteht also Nachholbedarf.

Was muss sich ändern?

Die Ergebnisse der Befragung der STADTGESTALTER bestätigen, die weibliche Perspektive auf das Leben in der Stadt, die Bedürfnisse von Frauen finden auch in der Bochumer Stadtplanung bisher zu wenig Berücksichtigung. Der weibliche Teil der Bevölkerung wird bereits in die Planungsprozesse nicht mit dem nötigen Gewicht einbezogen. Die offensichtlichen Defizite bei der Stadtplanung aus weiblicher Sicht zeigen, die nicht männliche Stadtbevölkerung wurde bei Planungen bisher nur unzureichend angehört, entsprechend wurde auf ihre Bedürfnisse zu wenig Rücksicht genommen.

Nach Meinung der STADTGESTALTER ist es nötig, dass die Stadtplanung den besonderen Bedürfnissen von Frauen zukünftig besonderes Rechnung trägt und Maßnahmen ergriffen werden, die bestehenden Defizite, im Hinblick auf die bereits genannten Bereiche wie Sicherheitsempfinden, Verkehr, Toiletten, öffentlichen Sportanlagen sowie einigen weiteren wie beispielweise Wohnen, Arbeiten und Flächennutzung systematisch erfasst und gezielt beseitigt werden.

Für zukünftige Stadtplanungen muss ein Mechanismus gefunden werden, der sicher stellt, dass der weiblichen Perspektive auf die Dinge immer in gleicher Weise Beachtung geschenkt wird, wie der männlichen und Frauen in ausreichendem Maß an den Planungen beteiligt werden, damit diese ihre Bedürfnisse, Sichtweisen und Anforderungen mit entsprechendem Gewicht einbringen können.