Bochumer Grüne funktionieren nur noch als Anhang der SPD

8.559 Stimmen haben die Grünen bei der Kommunalwahl vor drei Wochen verloren. Konsequenzen daraus ziehen wollen sie offenbar nicht. Man will sich weiter in einer neuen Koalition der SPD unterordnen. Die Entwicklung der Grünen sollte für die Linke ein Warnsignal sein.

Seit 1999 regiert die SPD gemeinsam mit den Grünen die Stadt Bochum. Dass Grün seit 25 Jahren die Stadtpolitik mitbestimmt, bemerken Außenstehende in der Stadt allerdings kaum. Nennenswerte politische Erfolge konnte die Partei nicht verzeichnen.

25 Jahre ohne nennenswerte Erfolge

Bei der Kommunalwahl 2020 hatten die Grünen ihren Wählern und Wählerinnen einen klaren Weg der Stadt zur Klimaneutralität bis 2035 versprochen, 2023 haben sie dann selbst gegen einen entsprechenden verbindlichen Entwicklungspfad zum Abbau der Treibhausgase bis 2035 gestimmt (Stadt will mit „Stadtradeln“ und Foodsharing Klimaneutralität erreichen). Nicht mal die Sammlung und Umwandlung von Biomüll in Strom und Wärme mittels einer Biogasanlage, wie es mittlerweile in deutschen Kommunen üblich ist, konnten die Bochumer Grünen gegen die SPD durchsetzen.

Auch von der immer wieder propagierten grünen Mobilitätswende ist in Bochum nicht viel zu sehen. Beim ÖPNV-Netz hat sich in 25 Jahren rot-grün nichts Substanzielles getan (Über 65 Jahre Rückbau und Stillstand beim Nahverkehrsnetz). Der Anteil der Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, stieg nicht etwa, er sank sogar. Wurden 2014 noch 15,7% der Wege mit Bus und Bahn zurückgelegt, sind es jetzt nur noch 13,3 %.

Zwar wurde schon 1999 ein städtisches Radverkehrskonzept beschlossen, doch für dessen Umsetzung interessierten sich die Grünen über 23 Jahre nicht. Erst die Radwendebewegung und der Radentscheid zwangen die Stadt 2022 zu handeln. Aber auch beim Radentscheid standen die Grünen nicht auf der Seite der Radfahrenden, sondern auf der von jenen, die die Forderungen eindampfen wollten (Bürgerbeteiligung in Bochum nur Alibi). 2023 gaben die Grünen bereitwillig das Ziel auf, bis 2030 den Radverkehrswegeanteil auf 25 % zu steigern, jetzt hofft man, in dem Wissen, dass die eigenen Maßnahmen auch dafür nicht ausreichen werden, wenigstens 15 % zu erreichen.

Anders als sonst in Städten, in denen die Grünen “mitregieren” entwickelten sich in 25 Jahren Rot-Grün auch die Stadtteile nur in eine Richtung, negativ. Wattenscheid-Mitte (Während Wattenscheid-Mitte den Bach runter geht, diskutiert die Politik über Sitzfarben im Stadion), Hamme, Werne, Gerthe, Riemke, Hofstede, sind da nur einige Beispiele.

Bei den Schulen trugen die Grünen 2012 die Schließungen der Grundschulen mit. Im Ergebnis sitzen viele Kinder jetzt in Containerklassen (48 Klassen in Containern – Bochumer Schulpolitik an neuem Tiefpunkt). Dafür aber unterstützen die Grünen Prestigeprojekte, wie das großenteils ungenutzte Musikforum, den überdimensionierten Ausbau des Lohrheidestadions für 55 Mio. Euro zu einer “Eventbühne”, in der keine Events stattfinden dürfen („Eventbühne“ Lohrheidestadion ist Etikettenschwindel) und die vom Bund der Steuerzahler in das Schwarzbuch aufgenommene 90 Mio. Euro teure Sanierung des VfL-Stadions.

Grüne unterwerfen sich der SPD

Die SPD dominierte die Rot-Grüne-Koalition von Anbeginn, 1999. In wichtigen Fragen setzte sich eigentlich immer die SPD durch. Die Grünen rechtfertigen ihre Nachgiebigkeit damit, wenn man nicht das täte, was die SPD fordere, würde die SPD sich entscheiden, mit der CDU zu regieren.

Die kleinen Fortschritte, die die Stadt bei Naturschutzgebieten, Flächenversiegelung und Wohnungsbau im städtischen Innenraum gemacht hat, wären ziemlich sicher auch ohne die Grünen erreicht worden. Ob 2030 wirklich die von den Grünen propagierte Nettonullneuversiegelung kommt, muss nach dem, wie SPD und Grüne bisher mit ihren Versprechungen umgegangen sind, Beispiel Radverkehrswegeanteil und Klimaneutralität, mindestens mit einem Fragezeichen versehen werden.

Mit den Zielen, Konzepten, Vorschlägen, Ideen der Grünen gehen deutlich mehr Wähler und Wählerinnen konform, als jene 14,3 %, die sie 2025 gewählt haben. Denn die stehen nur auf dem Papier. In 25 Jahren Rot-Grün mussten die Menschen feststellen, dass die Anstrengungen der Grünen eigene Politik gegenüber der SPD durchzusetzen, eher gering war. Man verstand sich als netter, gerne nachgiebiger Partner, der dann die Hand hebt, wenn Verwaltung und SPD das erwarteten.

Nach der Kommunalwahl hat sich dieses Verständnis eher verfestigt, als dass darüber nachgedacht wird, sich angesichts der massiven Stimmenverluste neu aufzustellen. Eine ernsthafte Analyse und Aufarbeitung der Wahlergebnisse ist nicht festzustellen.

Ein Teil der Partei beklagt sich im Nachgang der Wahl in den sozialen Medien zu Recht über die wenigen weiblichen Oberbürgermeisterinnen, die in NRW aufgestellt und gewählt wurden. Die Grüne Jugend plakatierte im Wahlkampf “Junge Frauen statt alte Macker”. Doch die Grüne Partei in Bochum selbst war es, die den pensionierten, 63 Jahre alten ehemaligen Polizeipräsidenten der SPD bei der Wahl zum OB in Bochum mit aufgestellt hat. Die Chance eine kompetente, junge Frau aufzustellen, haben die Grünen ganz bewusst verpasst. Wichtiger war, sich bei der Wahl des OB-Kandidaten bei der SPD anzubiedern, um im Gegenzug auch zukünftig mit den Genossen die Stadt regieren zu dürfen. Reden und Handeln der Bochumer Grünen passten bei der Aufstellung des OB-Kandidaten einmal mehr nicht zusammen.

Macht bleibt wichtiger als Überzeugung, auch nach der Wahl

Denn die Grünen wollten kurz vor der Kommunalwahl noch unbedingt das Sozialdezernat mit einem grünen Kandidaten besetzen, was dazu noch im ersten Anlauf kläglich scheiterte (Bochumer Politikfilz blamiert sich beim Dezernentengeschacher). Um diese Personalie durchzubekommen, waren sie bereit, ihre Prinzipien über Bord zu werfen und den “roten alten weißen” Mann als OB-Kandidaten mitzutragen.

Auch nach der Wahl, wird eine Unterwürfigkeit gegenüber der SPD sichtbar, die vielen Menschen, die der grünen Partei inhaltlich durchaus nahestehen, unangenehm sein dürfte. So verfasste der Fraktionsvorsitzende der Grünen zum Verlust des Wahlkreises des SPD-Fraktionsvorsitzenden eine öffentliche Stellungnahme, in der er wortreich sein tiefes Bedauern ausdrückt, dass sein guter Freund im zukünftigen Stadtrat nicht mehr vertreten sein wird. Im vorauseilenden Gehorsam übernimmt er auch gleich noch eine Mitverantwortung an dessen Wahlniederlage bzw. schiebt diese der gesamten demokratischen Mitte zu.

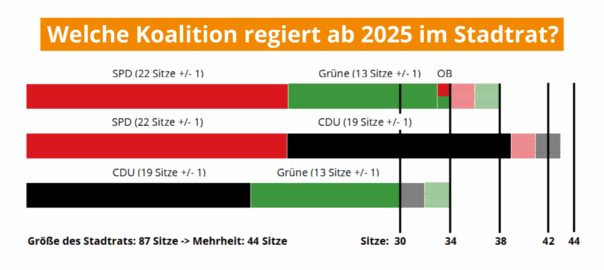

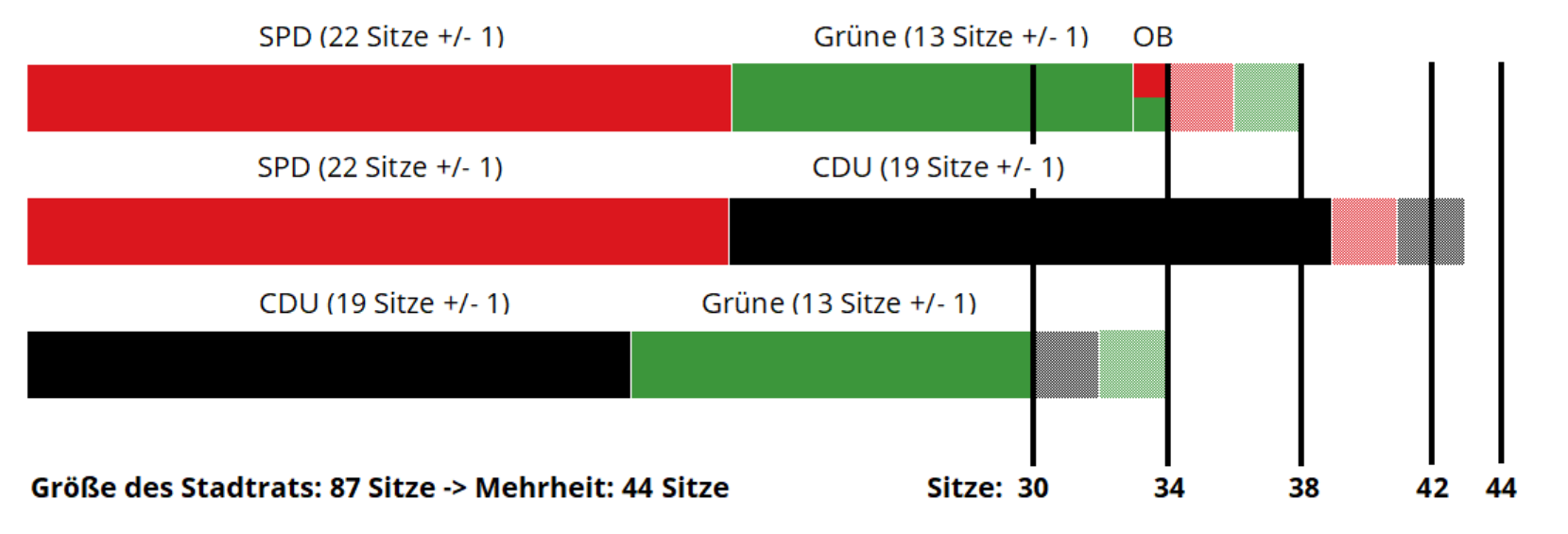

Mit allen Mitteln binden sich die Grünen an die SPD und versuchen den SPD-Verantwortlichen zu schmeicheln. Man tut alles, den Koalitionspartner milde zu stimmen, um im Koalitionsboot sitzen bleiben zu dürfen. Den Platz auf der Brücke steht man freilich weiter der SPD zu, die auch verlautbaren darf, wann SPD und Grüne mit wem sondieren, wer als weiterer Koalitionspartner ggf. in Frage kommt (WAZ vom 28.09.2025). Die Grünen signalisieren, sie werden sich auch zukünftig mit einem Platz auf den Holzbänken im hinteren Bereich des Außendecks zufriedengeben. Man ist bereit Steuerung und Navigation des Schiffs auch zukünftig SPD und Verwaltung zu überlassen.

Lohnt die Unterordnung?

Aber braucht die Stadt eine grüne Partei, die am Ende nichts weiter ist als eine SPDplus im grünen Gewand? Eine Partei, die breitwillig fast alles tut, was der rote Koalitionspartner verlangt? Nach über 25 Jahren in der “Stadtregierung” ohne sichtbare grüne Erfolge, können die Grünen auch nicht mehr glaubhaft erklären, dass sie sich, anders als die zweieinhalb Jahrzehnte zuvor, in den nächsten fünf Jahren endlich gegenüber der SPD durchsetzen und für ihre Themen und Ziele konsequent einsetzen werden. Bei der Wahl vor fünf Jahren machten die Menschen die Grünen zur zweitstärksten Kraft im Stadtrat, sie hofften, jetzt mit mehr Gewicht, würden die Grünen ggü. der SPD mehr Profil zeigen. Sie wurden enttäuscht, an der beherrschenden Dominanz der SPD änderte sich nichts.

Aber die Frage, ob das Recht zwei Dezernentenposten im Verwaltungsvorstand (Soziales und Stadtfinanzen) besetzen zu dürfen, es wert ist, gegen die eigenen Überzeugungen zu handeln und auf die Umsetzung eigner Ziele und Konzepte zu verzichten, stellt sich bei den Grünen zumindest öffentlich offenbar niemand. Den faktischen Zusammenschluss mit der SPD und die gewohnte Unterordnung stellt niemand in Frage. Ein eigenes Profil und das Vertreten einer selbständigen Haltung haben die Grünen schon vor mindestens zwei Jahrzehnten aufgegeben.

Warnsignal für die Linke

Für die Linke, die jetzt für die bisher Rot-Grüne-Koalition die bei der Kommunalwahl entgangene eigene Mehrheit beschaffen soll, sollte die Entwicklung der Grünen ein Warnsignal sein. Auch von den Linken wird die SPD Gefügigkeit erwarten. Es wird ein dritter Partner gesucht, der wie die Grünen die Politik von SPD und Verwaltung klaglos mitträgt. Will man als Teil einer Koalition wie die Grünen defacto erweiterter Teil der SPD werden? Wie geht man damit um, wenn in einer Koalition die SPD dazu auffordert, dem zuzustimmen, was die Verwaltung in ihrem Namen vorschlägt, obwohl es den eigenen Überzeugungen widerspricht? Geht man gemäß dem grünen Beispiel immer den unteren Weg und gibt sich damit zufrieden, am Tisch zu sitzen oder setzt man Grenzen, leistet Widerstand und lässt sich nicht beirren, ist im Zweifel auch bereit, für eigene Überzeugungen eine Koalition platzen zu lassen? Was verspricht mehr Sinn und Erfolg, aus der Opposition heraus eine Minderheitskoalition von Rot-Grün herauszufordern und anzutreiben und dabei sein Profil zu bewahren oder sich von der SPD vereinnahmen zu lassen?