Husemannplatz – zwei Jahre zu spät fertig und 4 Mio. teurer als geplant

Kaum wird das Viktoria Karree am Husemannplatz Ende 2022 eröffnet sein, wird die Stadt davor für zwei Jahre eine Großbaustelle zur Umgestaltung des Platzes einrichten. Eigentlich hatte der Stadtrat beschlossen, Karree und Platz sollen gleichzeitig fertig werden, aber die Stadt hat es mal wieder nicht hinbekommen. Das Projektmanagement ist zu schlecht.

Man sollte meinen, bei jedem Projekt stellt die Stadt zu Beginn der Planungen einen Projektstrukturplan auf, in dem alle Aufgaben und Gewerke aufgelistet werden, die voraussichtlich im Rahmen des Bauprojekts abgearbeitet werden müssen. Auf dieser Basis werden dann die Gesamtkosten für das Projekt geschätzt sowie die voraussichtliche Durchführungsdauer. In einem weiteren Schritt werden dann die Aufgaben und Gewerke identifiziert, die besonders zeitkritisch oder mit hohen Kostenrisiken verbunden sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich die in der ersten Schätzung vermuteten Kosten- und Zeitannahmen noch deutlich ändern können. Doch so ist es nicht.

Projekt “Husemannplatz” – Kosten- und Zeitschätzung sowie Risikobetrachtung

Das Projekt Husemannplatz besteht aus drei wesentlichen Teilen:

1. Abbruch des bestehenden Platzes, samt Aufbauten

2. Neue Abdichtung der Tiefgarage sowie Erneuerung der Ver-, Entsorgungs- sowie Entwässerungsleitungen und -anlagen.

3. Bau des neuen Platzes.

Hohe Kosten- und Zeitrisiken bestehen insbesondere beim zweiten Projektteil. Bis der alte Platz nicht entfernt worden ist, wird nicht klar sein, wie es unter dem jetzigen Platz aussieht und wie umfangreich die Arbeiten zur Abdichtung des Parkhauses sein werden. Auch kann nur schwer abgesehen werden, in welchem Zustand sich die Ver-, Entsorgungs- sowie Entwässerungsanlagen befinden und in welchem Maß eine Erneuerung erforderlich ist. Für solche Gewerke wäre es also sinnvoll zu abzuschätzen, welche Kosten sie im günstigsten und welche sie im schlechtesten Fall nach sich ziehen könnten (Worstcase-Betrachtung).

Den vielen Beschlussvorlagen zum Husemannplatz ist leider nicht zu entnehmen, dass in der beschriebenen Weise vorgegangen wurde. In den Jahren 2019 bis heute werden immer wieder viele Kosten- und Zeitzahlen genannt. Doch es fehlt von Anfang an die Angabe einer eindeutigen Zahl für die Gesamtkosten. Kostenangaben für den Platz wechseln mit solchen für die Abdichtung, die Abrissarbeiten und anderen Gewerke. Eine stringente Kosten- und Zeitplanung ist nicht erkennbar. Bereits die Vorlagen zeigen wie ineffizient die Verwaltung arbeitet. Zeitaufwendig werden über Seiten immer neu Informationen und Daten ausgewalzt, die bereits bekannt sind, während wesentliche Daten fehlen oder im Textwust versteckt werden. Eine wiederkehrende in gleicher Struktur dargestellte Auflistung der zentralen Projektdaten, insbesondere zu Gesamtkosten und Projektdauer sowie deren Entwicklung fehlt.

Obwohl das Projekt bereits seit 2019 läuft, wird es bis heute in den Quartalsberichten zum Projektcontrolling städtischer Projekte mit Kostenvolumen über 1 Mio. Euro. (Bericht zum Bauprojektcontrolling – 4. Quartal 2021) nicht aufgelistet.

Stadt bekommt den Umbau nicht rechtzeitig hin

Der Stadtrat den ausdrücklichen Wunsch, dass der Husemannplatz ebenfalls neugestaltet und unbedingt zeitgleich mit dem Karree neu eröffnet werden sollte. Trotz 4 Jahren Zeit für Planung und Bau, war die Verwaltung nicht in der Lage diese Aufgabe zu erfüllen. Das Viktoria Karree wird Ende 2022 eröffnet, der Platz wird frühestens im ersten Quartal 2025 fertig. Eine über zwei Jahre andauernde Dauerbaustelle vor dem neuen Gebäudekomplex wird für die neuen Geschäfte im Karree zur harten Belastungsprobe werden. Zu hoffen ist, dass sie diese Zeit überleben. Die Verwaltung schreibt dazu selbst noch Anfang 2021 “Der wirtschaftliche Erfolg des Gesamtprojektes ist stark von dieser gemeinsamen Umsetzung beeinflusst, da Doppelkosten und die gegenseitige Behinderung beider Maßnahmen vermieden werden” sowie „Die lückenlose Fortführung des Planungsprozesses … ist notwendig, um das begonnene Verfahren zur Neugestaltung des Husemannplatzes nicht zu verzögern und eine Fertigstellung im Zuge der Errichtung des Viktoria Karrees sicherzustellen“ (Vorlage 20210124).

Dass die Stadt erst heute eingesteht, das ausgegebene Ziel um über 2 Jahre zu verfehlen und sich darauf rausredet sie habe ja bereits Mitte 2021 angegeben, der Platz werde “zu einem späteren Zeitpunkt” fertig, spricht nicht für einen professionellem Umgang der Beteiligten mit dem Stadtrat und der Öffentlichkeit (Antwort der Verwaltung 20221660).

Kosten für den eigentlichen Platzumbau verdreifachen sich

Ähnliches zeigt sich bei den Kostenzahlen. 2019 legt die Verwaltung im Rahmen des ISEK-Innenstadt eine erste Kostenschätzung für die Gesamtkosten des Projekts vor (Maßnahme B3 – ISEK Innenstadt – Vorlage 20192419). 3,75 Mio. (4,14. Mio. inkl. Kosten für den Qualifizierungswettverb) soll die Maßnahme insgesamt kosten, ausdrücklich inklusive Abdichtung Tiefgarage, Erneuerung der Leitungen und des Rückbaus des alten Platzes. Die “Kostenkalkulation” erfolgt auf Basis eines Kostensatzes pro Quadratmeter Platzfläche (500 Euro/qm) und offensichtlich nicht auf Grundlage eines ersten Projektstrukturplans mit Auflistung aller erforderlichen Aufgaben und Gewerke sowie einer Risikoabschätzung. Den Grundsätzen eines professionellen Projektmanagements entsprach diese Vorgehensweise also nicht.

In den folgenden beiden Jahren konzentrierten sich die Vorlagen dann nicht mehr auf die Gesamtkosten des Projekts. Es wurden nicht mehr alle drei Projektteile betrachtet, sondern im Wesentlichen nur die Kosten der Erstellung des eigentlichen Platzes (Teil 3) betrachtet. Dafür nahm man im Rahmen der Ausschreibung des Planungswettbewerbs 2019 noch 2 Mio.. Euro an (Auslobung Realisierungswettbewerb – Vorlage 20193885). Nach dem Wettbewerb im Mai 2020 wurden dann die Kosten auf 3,7 Mio. korrigiert. Eine Kostensteigerung beim Platzbelag (Grauwacke) führte im 2021 zu Kosten von fast 3,9 Mio. Die neuste Kostenschätzung aus dem April 2022 ergab schließlich eine Verdreifachung der Kosten im Vergleich zur Ausgangsschätzung von 2019. Jetzt werden fast 6,1 Mio. Euro angegeben (Anlage 3 zu Vorgang 20221173).

Die Kosten für die Projektteile 1 und 2 (Abriss alter Platz, Abdichtung Tiefgarage und Erneuerung Leitungen) blieben dagegen relativ unverändert: Von 2019 bis 2022 stiegen die Kosten für diese beiden Posten nur von 1,7 Mio. auf rund 1,9 Mio.

Die Verschleierung der Ursachen für die Kostenexplosion

Die Darstellung in der Vorlage 20221173 zur Kostenentwicklung, man habe 2020 die Finanzmittel in Höhe von 3,7 Mio. Euro nur für die Schaffung des neuen Platzes bereitgestellt, aber bewusst die Einstellung von Mitteln für die Abdichtung der Tiefgarage und Rückbauarbeiten unterlassen (Vorlage 20221173), ist somit falsch. Eine solche Vorgehensweise, nur einen Teil der Gesamtkosten eines Projektes in den Haushalt einzustellen, wäre zum einen unprofessionell, da sie den Regeln der ordnungsgemäßen Buchführung widersprechen würde, zum anderen hatte die Verwaltung die Gesamtkosten des Projekts über alle drei Teile im Rahmen der ISEK-Innenstadt bereits 2019 auf 3,75 Mio. beziffert und entsprechend war dieser Betrag als Gesamtkosten in den Haushalt einzustellen. In der Vorlage 20210124, heißt es zudem wörtlich “Die Gesamtkosten [sic!] für die Neugestaltung des Husemannplatzes belaufen sich inkl. Planungskosten auf ca. 4 Mio. EUR.”

Grundsätzlich und ohne Ausnahme sind als “Gesamtkosten” für ein Projekt immer sämtliche Kosten über alle Projektteile und alle -phasen zu verstehen. Die Darstellung der Verwaltung man könne die Gesamtkosten Scheibchen für Scheibchen ausweisen und einstellen sowie nach Belieben auch wesentliche Teil weglassen, zeugt von einem groben Missverständnis der Grundsätze von Projektmanagement. Tatsächlich sind die Kosten für den eigentlichen Neubau des Platzes explodiert und haben sich verdreifacht. Im Klartext gesprochen: Die Begründung, die Kostensteigerung sei darauf zurück zu führen, dass die Verwaltung bei der Kalkulation der Gesamtkosten bewusst Kosten für wesentliche Projektteile weggelassen habe, ist unwahr und dient allein der Verschleierung der Verdreifachung der Kosten bei der eigentlichen Platzneugestaltung. Hier wird der Stadtrat bewusst in die Irre geführt werden.

Es wird Zeit, dass die Verwaltung ihre Zeit dazu nutzt ein effektives Projektmanagement aufzuziehen und ihre Projektkommunikation gegenüber dem Rat überdenkt, statt mit nachweisbar falschen Darstellungen zu versuchen, die Mängel bei den Kosten- und Zeitkalkulationen zu verschleiern. Darüber hinaus beschädigen solche Tricksereien massiv die Glaubwürdigkeit der Beteiligten in der Verwaltung.

Defizite im städtischen Projektmanagement

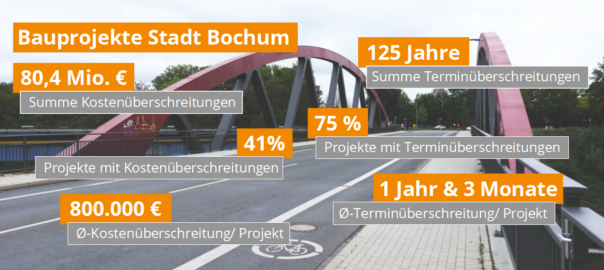

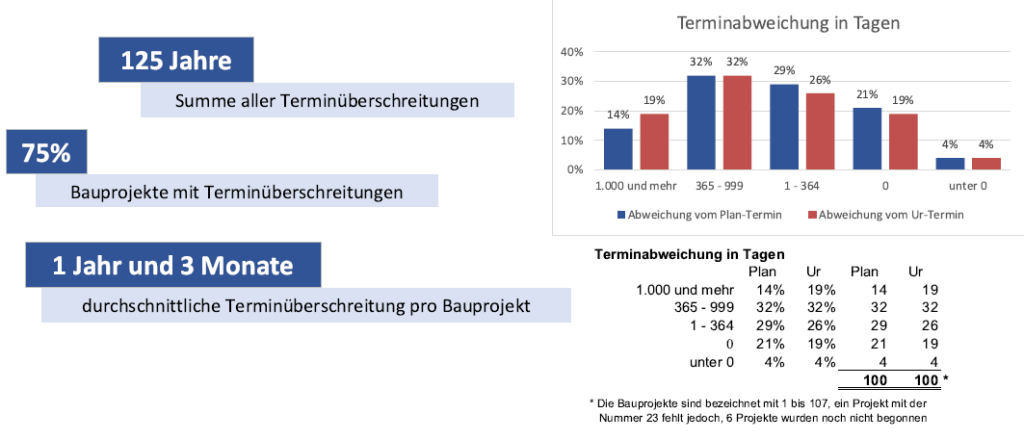

Wie andere Projekte zuvor, Haus des Wissens, Feldsieper Grundschule u.a. (Städtische Bauprojekte im Schnitt 0,8 Mio. teurer sowie 1 Jahr und 3 Monate später fertig als geplant), zeigt das Projekt Husemannplatz, die Verwaltung verwendet den Begriff “Gesamtkosten” willkürlich. Obwohl er nach den Regeln eines geordneten Projektmanagements ohne Ausnahme zu jedem Zeitpunkt eines Projekts sämtliche Projektkosten über alle Projektteile und alle Kostengruppen der HOAI auszuweisen hat, definiert die Verwaltung den Begriff gerne so wie es ihr gerade passt. Zudem sind die Grundlagen, auf denen bei der Stadt erste Kostenschätzungen erfolgen, unzureichend. Eine erste grobe Kostenschätzungen sollte bereits auf Basis eines Projektstrukturplans erfolgen. Eine Kostenschätzung aufgrund von Quadratmeterpreisen ist nicht ausreichend. Weiterhin sollten bereits im Rahmen der ersten Kalkulationen Risiko- und Worstcase-Betrachtungen erfolgen. Schließlich werden die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Risiken offenbar systematisch unterschätzt, ebenso wie die Komplexität der Projekte, daraufhin deuten die immer wieder zu beobachtenden extremen Projektzeitüberschreitungen.

Politik muss eindeutige Vorgaben zum Projektmanagement machen

Die Bochumer Politik ist bisher nicht bereit der Verwaltung eindeutige Vorgaben zu machen, wie die Stadt bei der Planung von Projekten zu verfahren hat. So lange Rot-Grün im Stadtrat die Bereitschaft das zu ändern, ist nicht zu erwarten, dass die Zahl der Fälle von Kostenexplosionen und extremen Terminüberschreitungen bei städtischen Bauprojekten abnehmen wird.