Für die Innenstadt läuft die Zeit ab

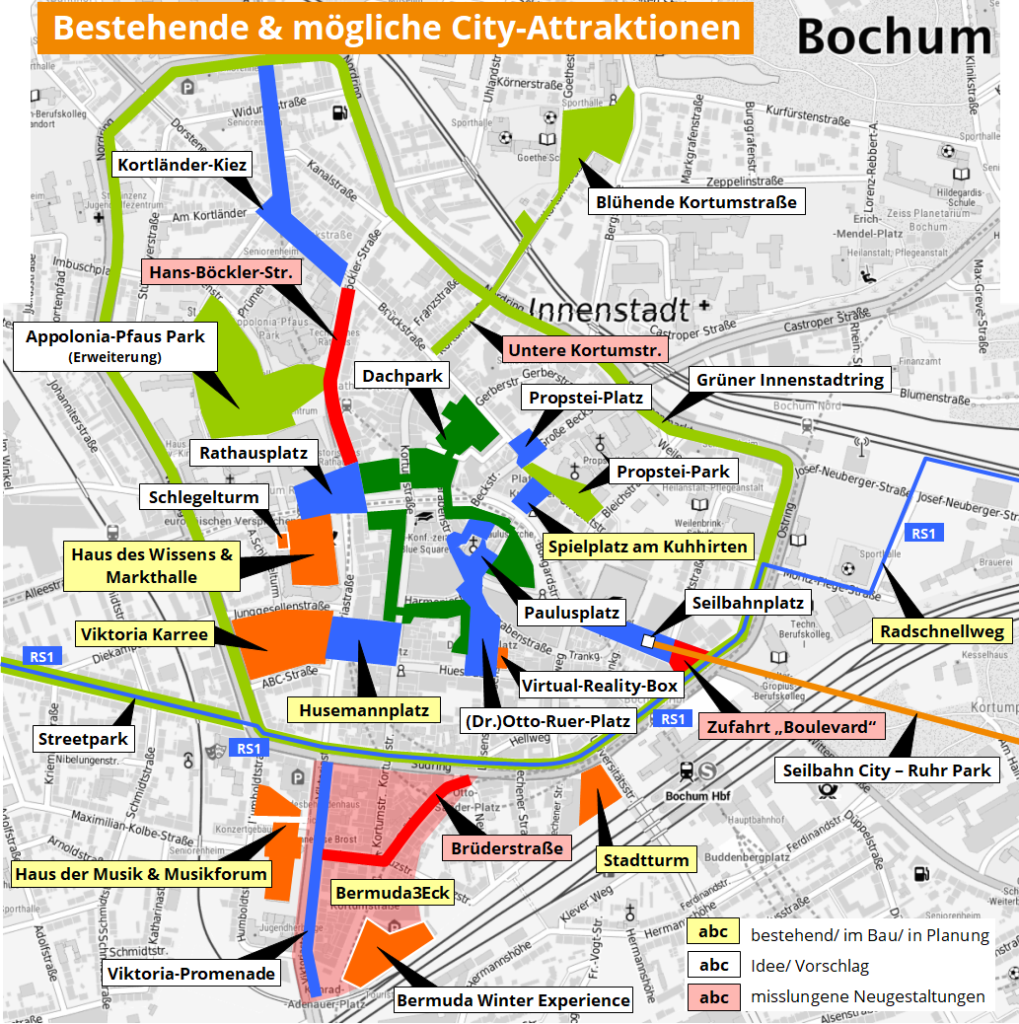

Bochum hat die Zeichen der Zeit erkannt, man will die City attraktiver machen, schöne Plätze schaffen, auf denen man sich gerne aufhält, will spannende Dinge bauen, wie Markthalle oder Dachpark, die Menschen in die Stadt locken. Die Umsetzung der Projekte kommt allerdings nur im Schneckentempo voran und wird Jahre länger dauern als geplant. Für viele Geschäfte wird das zu spät sein. Die Stadt muss ihr Arbeitstempo der Dringlichkeit der Probleme anpassen.

5.000 Kunden pro Tag wurden noch 2011 auf der Kortumstraße gezählt. Heute ist die Stadt froh, wenn am verkaufsstärksten Samstag noch 3.000 Menschen gezählt werden. “Bummeln in der City ist in Bochum nicht mehr angesagt” schreibt die WAZ (WAZ vom 22.06.22).

Der Innenstadt fehlt es an Flair, Ambiente und Aufenthaltsqualität sowie Attraktionen, die Menschen dazu animieren sich länger in der Innenstadt aufzuhalten. Hinfahren, das kaufen, was man benötigt und wieder wegfahren, mehr tun viele Kunden in der City nicht. Die Innenstadt ist nicht mehr attraktiv genug, damit die Menschen sie aufsuchen, um sich zu treffen, bummeln zu gehen, Zeit zu verbringen und es sich einfach nur gut gehen zu lassen. Erfolgreiche Innenstädte leben gerade von diesen “Erlebniskunden”, die selbst Teil des Flairs sind, die die Innenstadt beleben und auch spontan das ein oder andere einkaufen.

Eine Strategie zur Belebung der Innenstadt basiert auf drei Punkten

Zwar hat die Stadt erkannt, dass sie etwas tun muss. Doch die Erneuerung der Innenstadt geht viel zu langsam voran und die auf den Weg gebrachten Maßnahmen reichen lange nicht aus, das Blatt zu wenden.

Bei der Strategie zur Attraktivierung der Innenstadt sind drei Punkte entscheidend (Strategie zur Belebung der Bochumer Innenstadt):

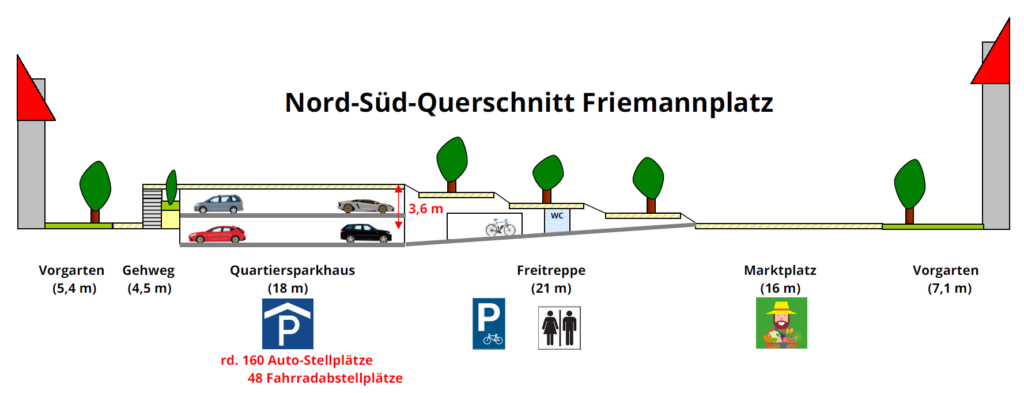

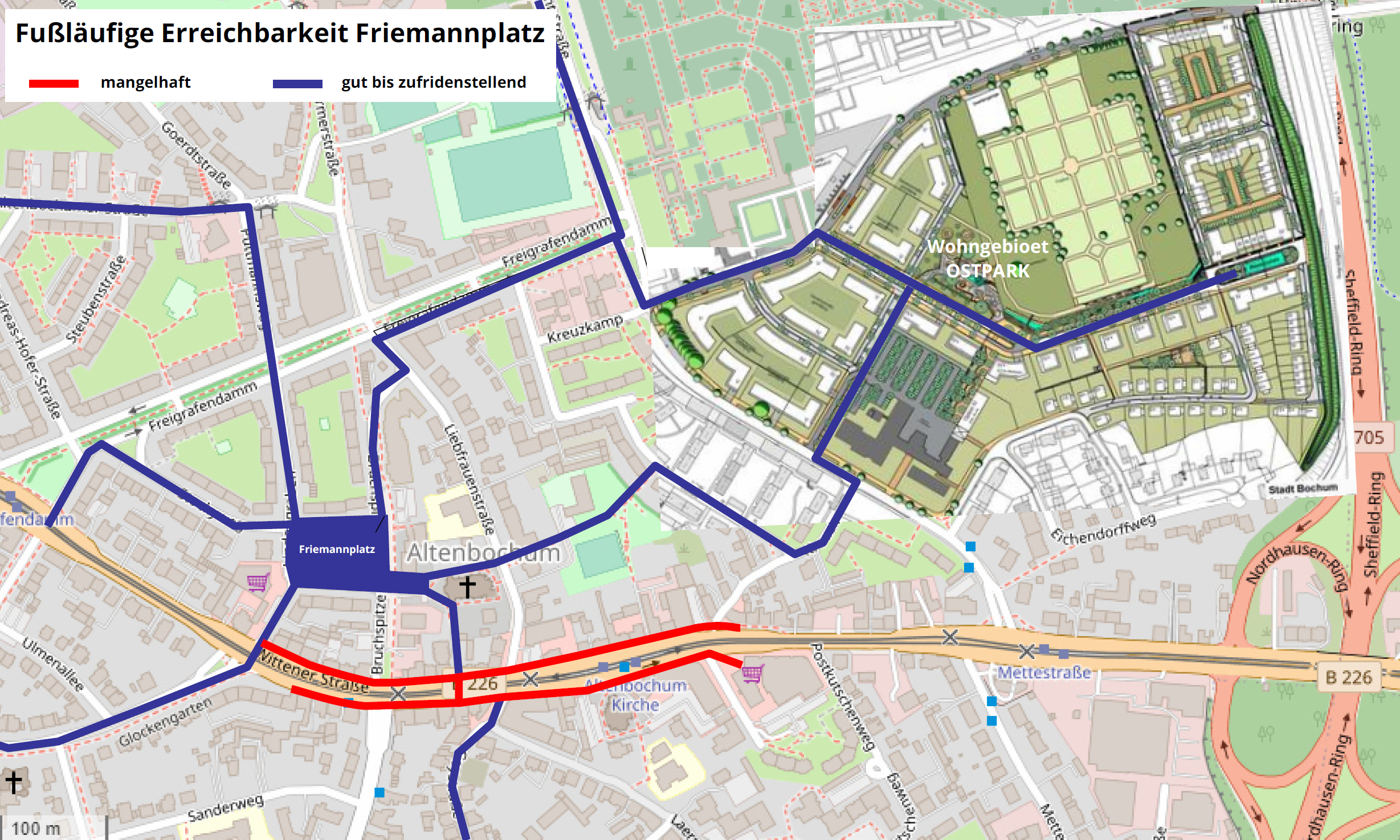

1. Die Innenstadt muss auch zu Fuß, mit dem Rad und dem ÖPNV sehr gut erreichbar sein. Bisher ist sie das nur mit dem Auto und eingeschränkt mit Bus und Bahn.

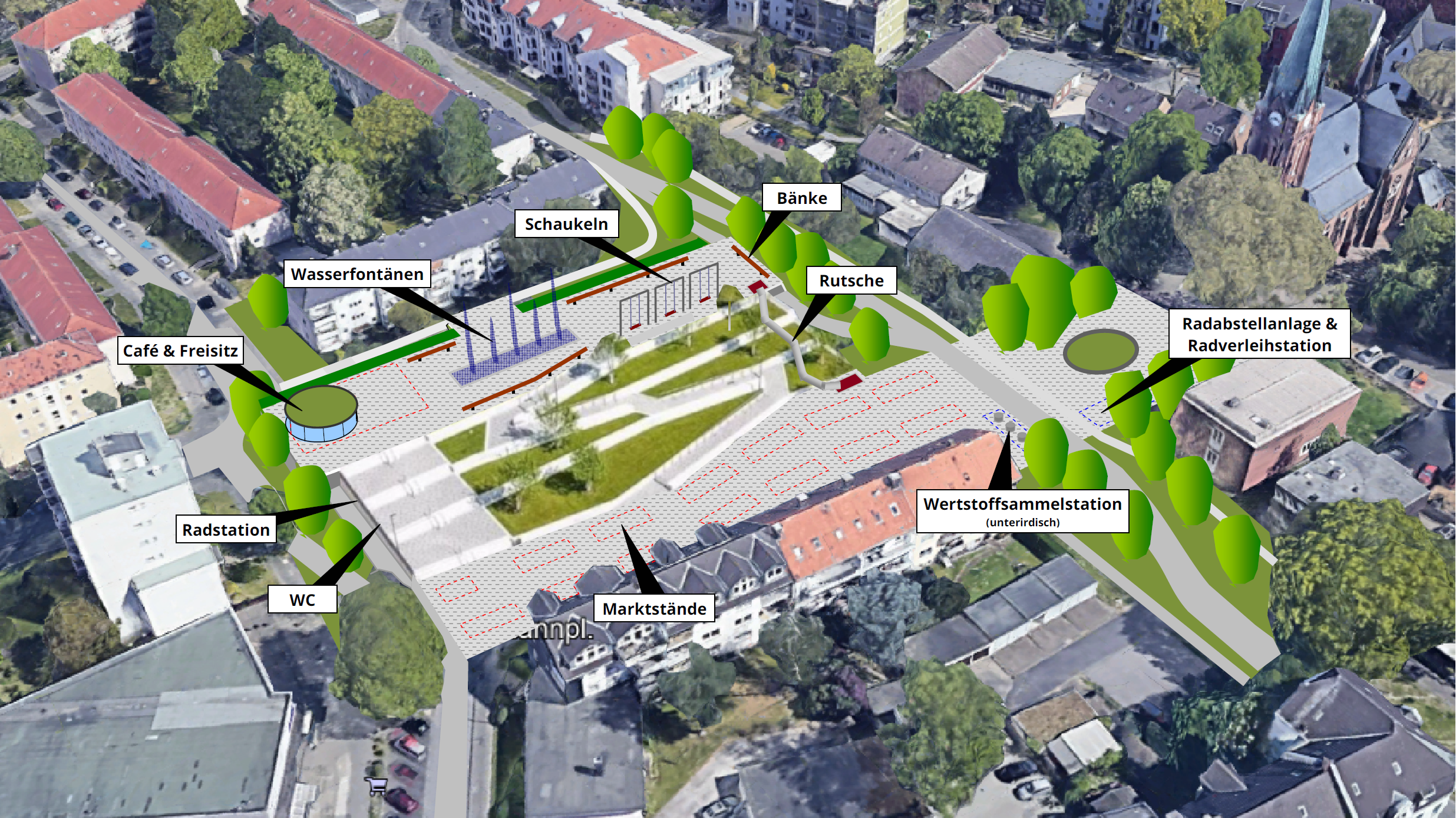

2. Die Innenstadt muss mehr Aufenthaltsqualität, Flair und Ambiente bieten. Das bedeutet insbesondere schöne Plätze, auf denen sich Menschen gerne aufhalten, aber auch Spielflächen, nette Freisitze und andere attraktive Aufenthaltsorte.

3. Die City sollte sich mit unverwechselbaren Highlights von Innenstädten anderer Städte abheben. Solche besonderen Attraktionen sind z.B. die geplante Markthalle, ein Dachpark oder eine Seilbahn.

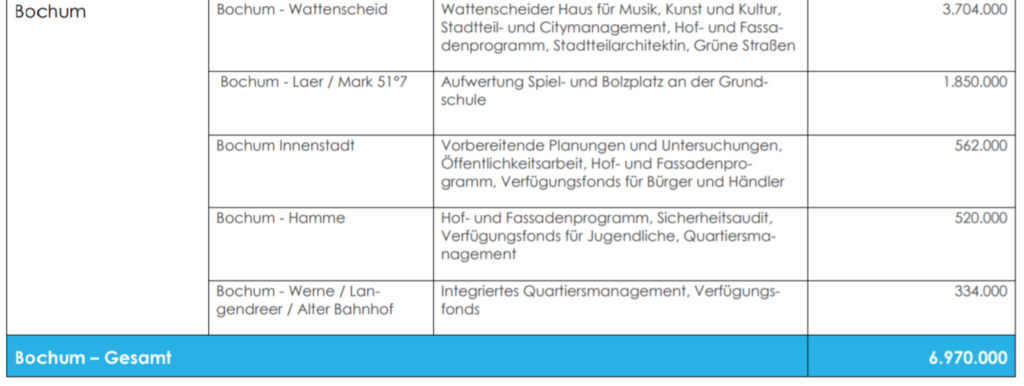

Zumindest zu den Punkten 2 und 3 hat die Stadt, wenn auch spät, die Zeichen der Zeit erkannt und einige wichtige Projekte auf den Weg gebracht, doch deren Umsetzung geht nur schleppend voran.

Laufende Projekte

Viktoria Karee – Das neue Gebäude am Husemannplatz wird aufgrund von Problemen mit der Baugenehmigung, die allerdings nicht von der Stadt zu verantworten sind, sondern durch eine Gesetzesänderung des Landes NRW zum Brandschutz mindestens ein halbes Jahr später, im zweiten Quartal 2023 fertig (WAZ vom 06.08.22).

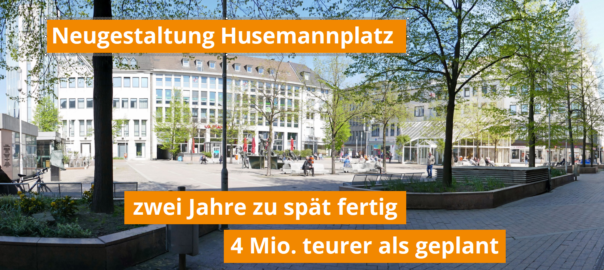

Neugestaltung Husemannplatz – Die sollte bereits Ende 2022 beendet sein. Jetzt soll sie erst in diesem Jahr beginnen. Die vorgesehene Umgestaltung wird wegweisend für Bochum sein, doch wird sie 2 Jahre zu spät fertig und wird 4 Mio. Euro teurer als geplant (Husemannplatz – zwei Jahre zu spät fertig und 4 Mio. teurer als geplant)

Haus des Wissens mit Markthalle und Dachpark – Hier beträgt der Zeitverzug aktuell 3 Jahre. Statt 2023 soll das Projekt jetzt 2026 fertig werden. Auch dieses neue Highlight für die Innenstadt kann seine Wirkung nicht in absehbarer Zeit entfalten

Spielplatz für die Innenstadt – Ein attraktives Spielareal für die Innenstadt ist seit Jahren im Gespräch, seit 2016 verspricht der Oberbürgermeister die Realisierung. 2016 und 2018 hatten die STADTGESTALTER gemeinsam mit der FDP Anträge dazu gestellt, 2019 wurde endlich beschlossen den Kuhhirtenplatz zum Spielplatz zu machen (Spielplatz auf dem Kuhhirtenplatz im Stadtrat beschlossen). Doch nichts tut sich. Ob die Verwaltung unfähig oder unwillig ist, die Beschlüsse des Rates umzusetzen, ist nicht bekannt.

Musikforum und Haus der Musik – Als einziges neues Highlight für die Innenstadt ist das Musikforum in den letzten Jahren entstanden. Eine wirkliche Attraktion für die Innenstadt ist es allerdings nicht geworden. Belebt wird es nur zu Konzerten der Bochumer Symphoniker (BoSy). Das Konzept “Musikzentrum” ist gescheitert. Entgegen des ursprünglichen Konzeptes hat das Musikforum nicht jeden Tag auf und bietet keine täglichen Veranstaltungen. Die Konzerte der BoSy finden während der Spielzeiten nur an zwei bis vier Abenden die Woche statt.

Das dem Musikforum benachbarte Haus der Musik, in das die Musikschule umziehen soll, wurde gerade beschlossen. Wegen einer Kostenexplosion bei der Planung wurde das Projekt vor der Beschlussfassung abgespeckt (WAZ vom 28.02.22). Nach derzeitigen Planungen soll es 2027 bezogen werden. Auch bei diesem Projekt wird eine Wirkung also auf sich warten lassen.

Dringende Projekte, die bisher nicht angegangen wurden

Andere Projekte, die schon seit Jahren diskutiert werden und für die Attraktivität der Innenstadt von zentraler Bedeutung sind, wurden bis heute nicht angegangen:

Neugestaltung (Dr.)Otto-Ruer-Platz – Der trostloseste Platz der Innenstadt müsste dringend ein grundlegend neues Gesicht bekommen. Bisher ist aber nur vorgesehen die Platzoberfläche zu erneuern, um das darunter liegende Parkhaus statisch zu entlasten.

Umgestaltung Rathausplatz – In den meisten Städten ist der Rathausplatz das Schmuckkästchen der Innenstadt, in Bochum kaum mehr als eine unfallträchtige Kreuzung. Auch hier sind sich alle einig, eine Umgestaltung sollte möglichst schnell erfolgen. Doch bisher sieht der Zeitplan der Stadt vor, erst nach Fertigstellung des Haus des Wissens soll was geschehen, das wäre frühestens 2026.

Propstei-Platz und Park – Die Herstellung dieses Platzes (Ein neuer Platz für Bochum) sollte eigentlich im Anschluss an die Neuanlage des Kuhhirtenplatzes erfolgen. Bis heute ist man in der Stadt aber nicht über das Diskussionsstadium hinweggekommen. So wird seit Jahren die Chance vertan mit vergleichsweise geringen Mitteln, einen neuen Anziehungspunkt in der Innenstadt zu schaffen.

Viktoria-Promenade – Entlang der Ostseite der Viktoriastraße vom KAP bis zum Südring eine breite Fußgängerpromenade mit großzügigen Freisitzen für Gastronomie zu schaffen, ist ebenfalls seit Jahren im Gespräch (Verkehrs- und Umgestaltungskonzept Bermuda3Eck). Doch zu einer Umsetzung kann sich die Stadt nicht durchringen, weil dazu mindestens eine Autofahrspur wegfallen müsste.

Statt endlich Pläne für eine grundlegende Umgestaltung vorzulegen, verschwendet die Verwaltung an der Viktoriastraße ihre Zeit darauf immer neue Provisorien einzurichten, die in der Umsetzung mehr schlecht als recht funktionieren und dann wieder neue Wurschtelplanungen nach sich ziehen.

Seilbahn City – Ruhr Park – Viele Gastronomen und Geschäftsleute würden diese Attraktion begrüßen und fragen sich, warum die Stadt nicht mindestens mal die Machbarkeit prüft (Betrieb Seilbahn vom Ruhr Park zur Bochumer City mit Gewinn möglich). Eigentlich wäre es naheliegend die Schaffung einer Attraktion, die zu 80 bis 90% von Land und Bund finanziert und dazu noch das ÖPNV-Netz der Stadt deutlich aufwerten würde, mit Prioritär voran zu treiben. Bisher wird in der Stadt zwar viel davon geredet Vorreiter seien zu wollen und Landmarken zu schaffen, doch wird es konkret, fehlt zu oft der Mut, solche Projekte anzugehen.

Betrachtet man die laufenden und notwendigen Projekte, wird klar, vor 2026 wird in der Innenstadt nicht viel passieren, was dem aktuellen Negativtrend entgegenwirken kann. Viele angedachten Projekte befinden sich noch nicht mal in der Planungsphase.

Da die Stadt erst Jahre zu spät auf die negative Entwicklung der Innenstadt reagiert hat, müsste jetzt alles darangesetzt werden, das Versäumte aufzuholen und die Planungen und Realisierungen zu beschleunigen. Doch in der Verwaltung geht alles seinen gewohnten Gang. Die gemächliche Geschwindigkeit, mit der die Projekte realisiert werden, wird der Dringlichkeit, mit der sich die Probleme stellen, nicht mehr gerecht. Für die Innenstadt ist es fünf vor Zwölf, die Stadt aber verhält sich so, als habe man noch alle Zeit der Welt.

Es reicht nicht zu erkennen, was zu tun ist, Es muss auch rechtzeitig getan werden. Selbst wenn die Stadt das richtige zu spät tut, hilft das der Innenstadt nicht mehr.

Zu viele Chancen werden vertan

Hinzu kommt, bei der baulichen Gestaltung der Innenstadt liegt einiges im Argen. Es gelingt der Stadt aber nicht, hier qualitative Verbesserungen zu erreichen:

Gestaltungssatzung – Das von den Geschäftsleuten sehr forcierte Projekt ist zunächst gescheitert. Die Gestaltungssatzung musste der Stadtrat in seiner Juni-Sitzung wegen erheblicher rechtlicher Mängel aufheben.

Das Problem, die Innenstadt ist total verbaut, über Jahrzehnte wurde nicht auf eine einheitliche, qualitativ hochwertige Bebauung geachtet. Das Gericht fragte sich zu Recht, welche Art von Gestaltung soll in der Innenstadt mit der kleinteiligen Gestaltungssatzung eigentlich bewahrt werden. Jetzt fallen Politik und Verwaltung die Versäumnisse der Vergangenheit auf die Füße. In Bochum wurde nie eine Gestaltung nach einem einheitlichen Konzept verfolgt auf ein einheitliches Stadtbild wurde nicht geachtet. Man hat alles genehmigt, egal was gebaut werden sollte, Also ist es jetzt kaum möglich, Eigentümer*innen zu verpflichten, die Fassade so zu gestalten wie dies sonst in der Innenstadt üblich ist. Eine bestimmte Art der Bebauung ist in der Innenstadt gerade nicht üblich, fast jeder Bau sieht anders aus.

Das Ziel, die Innenstadt mit hochwertig gestalteten und als Blickfang geeigneten Gebäuden aufzuwerten verfolgt die Stadt bisher leider nur auf dem Papier:

Stadtturm am Hauptbahnhof – Bei diesem Projekt ist nach vier Umplanungen ein uninspiriert gestalteter Klotz übriggeblieben, der von den Bochumern und Bochumerinnen schon als “Käsereibe” verspottet wird und dessen Gestaltung in den Architekturforen zerrissen wird (City-Tower – Vom architektonischen Highlight zum trostlosen Klotz). Obwohl die aktuellen Planungen fast keine der im Bebauungsplanverfahren vollmundig angegebenen Gestaltungsanforderungen mehr erfüllen kann, wird die Realisierung des 08/15-Turms von der Stadt jetzt durchgeboxt.

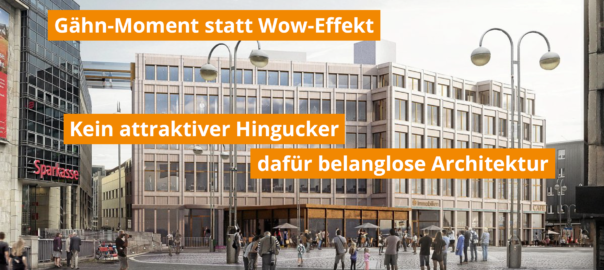

Sparkassenneubau am Dr.-Ruer-Platz – auch hier wird die Chance vertan, ein architektonisches Highlight zu schaffen. Der belanglose Bau passt sich an den trostlosen Platz, an dem er entsteht, an (Chance verpasst: Gähn-Moment statt Wow-Effekt – Neubau der Sparkasse am Dr.-Ruer-Platz).

Will man etwas positiv für die Innenstadt bewirken, darf man solche einmaligen Chancen Gebäude mit Strahlkraft zu schaffen nicht liegen lassen. Aber leider werden nicht nur bei der baulichen Gestaltung Chancen für die Innenstadt verspielt, sondern auch bei der verkehrlichen Erschließung der City.

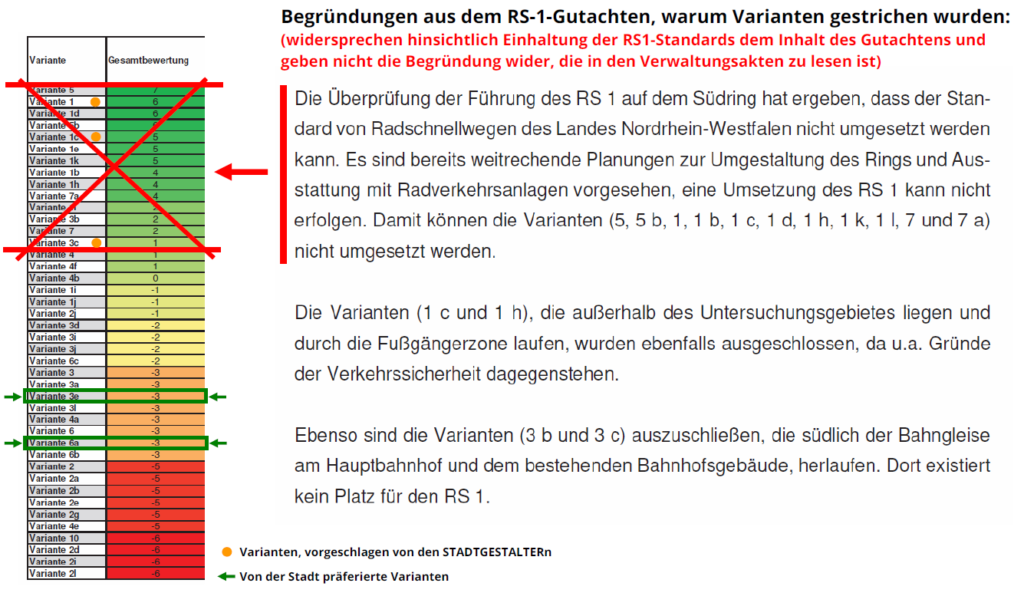

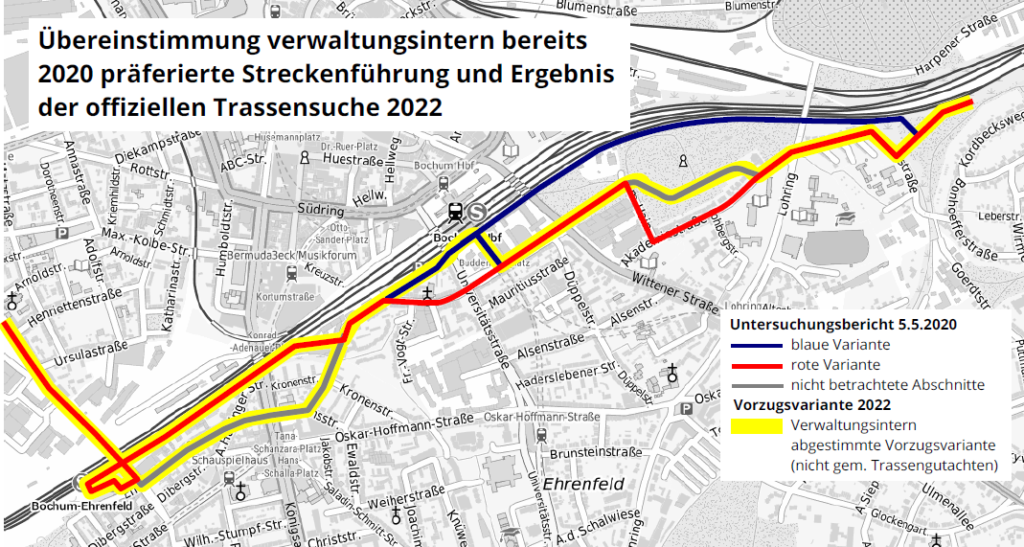

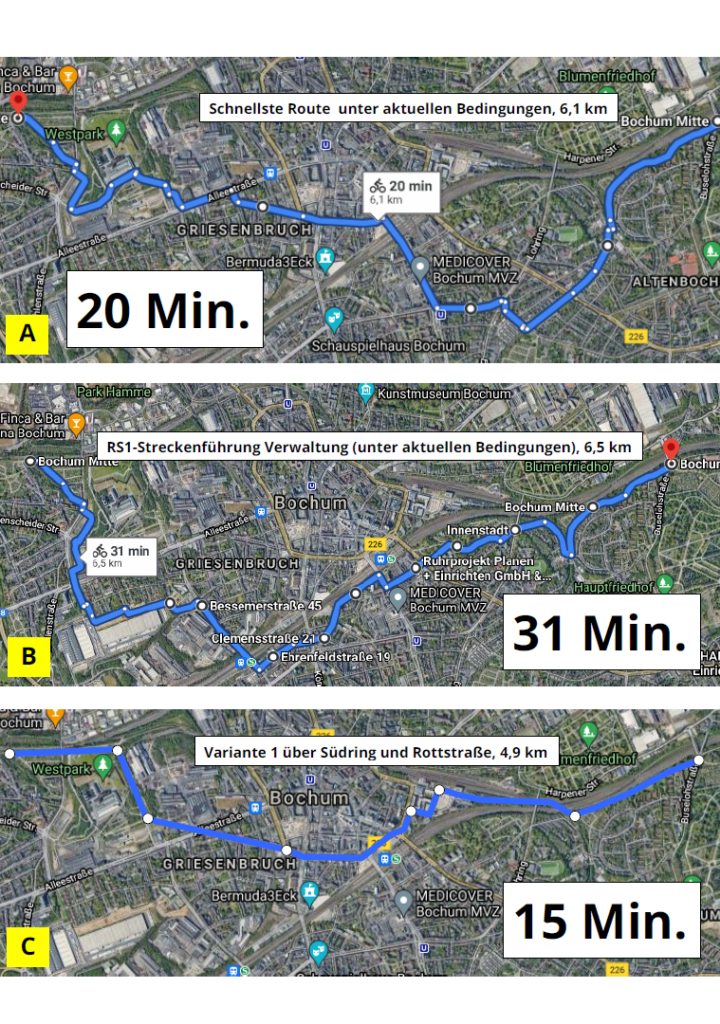

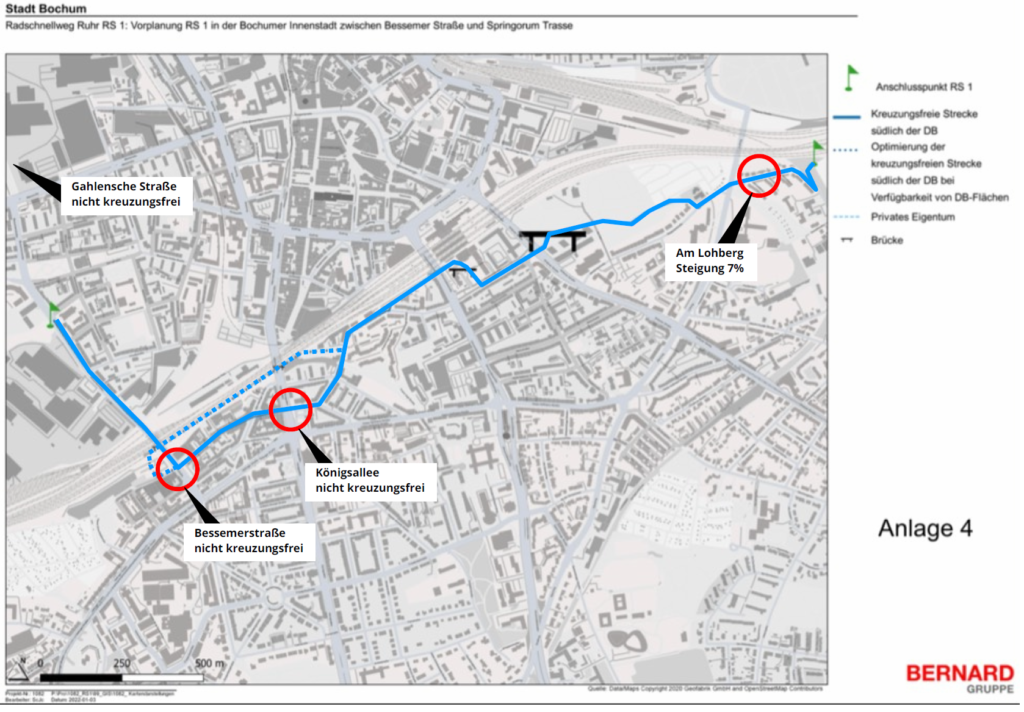

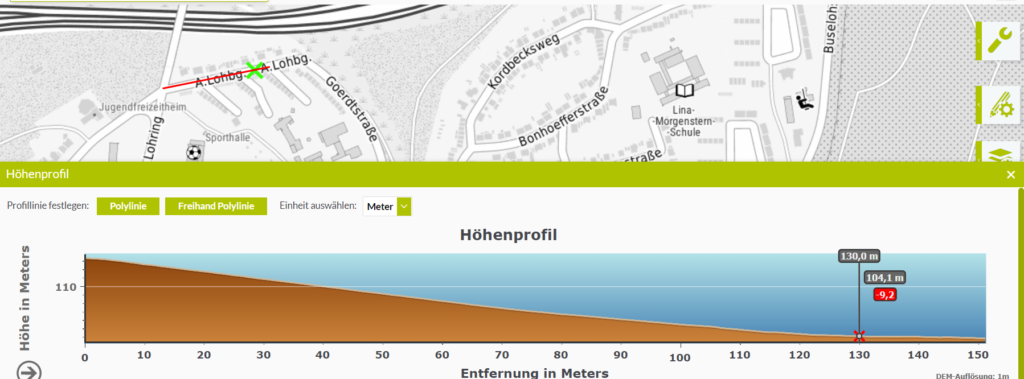

Radschnellweg durch die Innenstadt – So verpasst die Stadt die einmalige Gelegenheit den Radschnellweg direkt durch die City zu führen um so die zukünftigen Nutzer*innen der Radverbindung als Kunden für die Innenstadt zu gewinnen. Stattdessen will man mit Millionenaufwand den Radverkehr im großen Bogen um die City herumführen (Akteneinsicht: Verwaltung “lenkt” große RS1-Trassensuchshow zum gewünschten Ergebnis).

Dabei kann es sich die Innenstadt nicht leisten weiterhin auf die Kunden zu verzichten, die gerne mit dem Rad oder zu Fuß in die Innenstadt kommen würden. Die Innenstadt muss mit allen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar sein. Sich allein auf Autokunden zu fokussieren, hat sich als Irrweg herausgestellt, in der Folge hat die Kundenfrequenz in der Innenstadt ab- und nicht zugenommen. Wenn in ein paar Jahren die Radfahrenden zu einem großen Teil an der City vorbei fahren, anstatt mitten durch, wird man sich fragen, wie man auf die Idee kommen konnte, diese riesige Chance für die Innenstadt leichtfertig zu vertun.

Fehlplanungen, die mit viel Geld korrigiert werden müssen

So wie man sich bei anderen Bauprojekten heute fragt, wie es dazu kommen konnte:

Hans-Böckler-Straße zwischen Brückstraße und Rathausplatz – Statt einer Aufwertung der Straßensituation zwischen Innenstadt und Rathausgebäuden schuf die Verwaltung einen Unfallschwerpunkt. Die Radwege wurden bei den Planungen vergessen, die Schienenquerung für Radfahrende in Richtung City auf Höhe des Technischen Rathauses ebenso wie die Übergangssituation von der City-Passage Richtung BVZ und die Integration der Straßenbahnhaltestelle sind Fehlplanungen. Für 230.000 Euro wird jetzt versucht zumindest die Unfallschwerpunkte zu entschärfen. Eine vollständige Überplanung und Neugestaltung wäre zu teuer.

Brüderstraße – Die Vorbehalte der Kritiker zu dieser Umgestaltung erwiesen sich als richtig. Zu den damaligen Planungen wurde eingewendet, den Autoverkehr in der Straße zu belassen, würde zu einer B-Lage im 3Eck führen und damit zu negativen Entwicklungen. Die Stadt war jedoch der Ansicht der (Poser-)Verkehr durch das 3Eck sei ein wichtiges Merkmal für das Szeneviertel und dürfe nicht unterbunden werden. Sie wurde eines Besseren belehrt. Jetzt versucht man mit Shishabar-Verbot und einer abendlichen Verkehrsberuhigung der negativen Entwicklung entgegen zu wirken. Auf Dauer wird nur eine weitere kostenintensive Umgestaltung helfen, die aber erst nach Ablauf des Förderzeitraums für die letzte Umgestaltung möglich ist.

Zugang Bongard-Boulevard vom Ostring – Auch mindestens der obere Teil des “Bongard-Boulevard” ist eine teure Fehlplanung. Um eine großzügig breite Tiefgarageneinfahrt herstellen zu können, quetschte man die zu Fuß Gehenden auf einen schmalen unattraktiven Fußweg und machte die Ein- und Ausfahrt für Radfahrende zum Sicherheitsrisiko. Entsprechend blieben auf der Pflasterwüste hinter der Tiefgarageneinfahrt die Kunden aus. Will man den oberen Teil des “Boulevards” beleben, wird die Stadt auch hier nicht um eine kostenintensive Umgestaltung der Tiefgaragenzufahrt samt der umgebenden Wegesituation herumkommen (Umgestaltung des Zugangs zum Bongard-Boulevard).

Fazit

Betrachtet man zusammenfassend die Projekte, die die Stadt in den letzten Jahren in der Innenstadt umgesetzt hat, so waren diese zu einem nicht unwesentlichen Teil leider nicht erfolgreich und einige müssen jetzt mit immensem Kostenaufwand korrigiert werden.

Seit 2015 wurden wenige, aber vielversprechende Projekte angestoßen, deren Umsetzung aufgrund der gemächlichen Geschwindigkeit bei den Abläufen in der Verwaltung allerdings viel zu lange dauert und der Innenstadt vor 2026 kaum helfen werden. Zu befürchten ist, dass bis dahin die Strukturen der Innenstadt weiter nachhaltigen Schaden nehmen werden und Strukturen verloren gehen, die sich nicht mehr ohne weiteres zurück holen lassen werden.

Weiterhin wurden wichtige Projekte bisher noch gar nicht angegangen, so dass mit einer Realisierung selbst in 10 Jahren kaum zu rechnen ist. Hinzu kommt, dass man bei einigen laufenden Bauprojekten leichtfertig Chancen vergeben hat, die man unbedingt hätte nutzen müssen.

Für die Innenstadt läuft die Zeit ab. In Anbetracht der Dringlichkeit der Problemlage tut die Stadt zu wenig und was sie tut, dauert viel zu lange. Die Stadt wird sich überlegen müssen wie sie die laufenden Projekte und die Aufnahme neuer Projekte erheblich beschleunigen kann, sonst werden die Projekte, wenn sie endlich umgesetzt worden sind, der Innenstadt nicht mehr helfen können.