Gericht: Die Behandlung von Bürgeranregungen im Rat einzuschränken ist rechtswidrig

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen stellt fest, der Versuch von OB und Verwaltung sowie Teilen der Politik die Befassung des Rats und seiner Ausschüsse mit Anregungen und -Beschwerden von Einwohnern und Einwohner*innen einzudämmen, ist rechtswidrig.

Wieder zeigt sich, dass Oberbürgermeister Thomas Eiskirch, Teilen des Rates wie der Verwaltung offenbar ein gesundes Rechtsempfinden fehlt einzuschätzen, wie sie mit den Rechten von Einwohnern und Einwohnerinnen umgehen können, ohne gegen Gemeindeordnung und grundlegende demokratische Rechte bürgerlicher Partizipation zu verstoßen. Wieder musste ein Gericht einschreiten, um die Rechte der Einwohner*innen zu wahren.

Bochumer Politik schätzt Rechtslage immer wieder falsch ein

Schon bei den rechtlichen Einschätzungen zu der beabsichtigten Sperrklausel bei Kommunalwahlen (Die Rettung des Wahlrechts) wie bei der Absicht Fraktionen des Bochumer Stadtrates stimmberechtigte Sitze in Ausschüssen des Rates vorzuenthalten (WAZ vom 27.01.21) standen die Ansichten der Bochumer Fraktionen von SPD, Grünen und CDU nicht mit den demokratischen Grundsätzen des Landes in Einklang. Verfassungs- und Verwaltungsgericht kippten die entsprechenden Vorhaben, mit Verweis auf deren Unvereinbarkeit mit Gemeindeordnung und Grundgesetz.

Der Plan: Bürgerbeteiligungsrechte einschränken

Zu Beginn der laufenden Wahlperiode fassten Oberbürgermeister und seine Verwaltung, offenbar im Einvernehmen mit SPD, Grünen und CDU, den Plan, die Rechte der Bochumer Einwohner und Einwohnerinnen, Anregungen und Beschwerden gemäß §24 GO-NRW im Rat und seinen Ausschüssen vorbringen zu dürfen, deutlich einzuschränken. Für die Ratssitzung vom 25.03.21 legte der OB dem Stadtrat eine Beschlussvorlage zur Änderung der Hauptsatzung (Vorlage 20210976) mit dem Passus vor, dass Anregungen nicht zu behandeln seien, wenn “für die Behandlung des Sachverhaltes besondere Verfahren vorgeschrieben sind und/oder gesetzliche und/oder freiwillige Beteiligungsverfahren vorgegeben sind oder durchgeführt wurden“ (§9 (4) Satz 2 h) Hauptsatzung). Der vorgeschlagenen Änderung der Hauptsatzung stimmten alle Fraktionen des Bochumer Rates zu, nur STADTGESTALTER & PARTEI, sowie Die Linke stimmten dagegen (Niederschrift Ratssitzung vom 21.03,21).

Obwohl § 24 (2) GO-NRW den Städten und Gemeinden des Landes hinsichtlich des Anregungs- und Beschwerderechts der Einwohner*innen ausdrücklich nur das Recht gibt “Einzelheiten” in der Hauptsatzung zu regeln, meinten OB, Verwaltung und Teile der Politik, man könne mit der Hauptsatzung auch Sachverhalte festlegen, zu denen Anregungen und Beschwerden der Einwohner *innen gar nicht erst zulässig seien.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen: Einschränkung ist nicht zulässig

Ein Rechtsverständnis, das das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in seinem Beschluss vom 27.04.23 deutlich zurückwies. Zuvor hatte in der Ratssitzung am 30.03.2023 bereits der Vorsitzende der Fraktion “PARTEI und STADTGESTALTER” in einer persönlichen Erklärung ausgeführt, dass seine Fraktion und er die Entscheidung des Oberbürgermeisters für rechtswidrig halten (Stream der Ratssitzung vom 30.03.2023.

OB und Verwaltung hatten zuvor die Behandlung einer Anregung des Netzwerks für Bürgernahe Stadtentwicklung und sieben weitere Bürgerinitiativen im Stadtrat mit Verweis auf den in die Hauptsatzung 2021 eingefügten Unterpunkts abgelehnt (24iger Eingabe abgelehnt) Daraufhin entschieden sich die Initiativen gegen diese Entscheidung gerichtlich vorzugehen. Beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wurde, beantragte im Rahmen einer Einstweiligen Verfügung den Oberbürgermeiste zu verpflichten, die Anregung im Rat der Stadt behandeln zu lassen und damit seine Verweigerungshaltung aufzugeben.

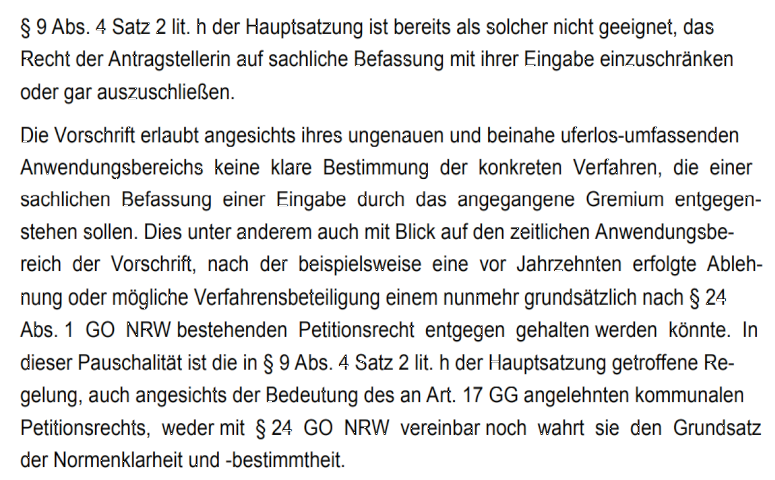

Das Verwaltungsgericht folgte dem Antrag und verpflichtete den OB die Anregung des Bürgernetzwerkes in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses auf die Tagesordnung zu setzen (Beschluss vom 27.04.2023). Im entsprechenden Beschluss wird das Gericht hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des in die Hauptsatzung eingefügten Unterpunkts sehr deutlich: “§ 9 Abs. 4 Satz 2 lit. h der Hauptsatzung ist bereits als solcher nicht geeignet, das Recht der Antragstellerin auf sachliche Befassung mit ihrer Eingabe einzuschränken oder gar auszuschließen. Die Vorschrift erlaubt angesichts ihres ungenauen und beinahe uferlos-umfassenden Anwendungsbereichs keine klare Bestimmung der konkreten Verfahren, die einer sachlichen Befassung einer Eingabe durch das angegangene Gremium entgegenstehen sollen. … In dieser Pauschalität ist die in § 9 Abs. 4 Satz 2 lit. h der Hauptsatzung getroffene Regelung, auch angesichts der Bedeutung des an Art. 17 GG angelehnten kommunalen Petitionsrechts, weder mit § 24 GO NRW vereinbar noch wahrt sie den Grundsatz der Normenklarheit und -bestimmtheit.”

§ 9 (4) Satz 2 h) der Hauptsatzung der Stadt Bochum ist somit nicht nur mit § 24 GO-NRW nicht vereinbar, sondern auch nicht mit Art. 17 Grundgesetzes. Die Einfügung des Unterpunkts in die Hauptsatzung war unzulässig, weil er das Anregungs- und Beschwerderecht der Bochumer Einwohner*innen unangemessen einschränkt.

Politik sollte Einstellung zu Bürgerbeteiligung überdenken

Der Rat der Stadt muss somit die Hauptsatzung der Stadt umgehend ändern, um diesen eklatanten Rechtsmangel zu beheben. Der Unterpunkt sollte nach Meinung der STADTGESTALTER ersatzlos gestrichen werden. Alle Fraktionen, die für seine Einführung gestimmt haben, einschließlich dem Oberbürgermeister, sollten zudem ihre Einstellung zu Bürgerbeteiligung überdenken, und zwar nicht nur in rechtlicher Hinsicht, sondern auch ganz allgemein, welche Wertschätzung sie Menschen entgegenbringen, die sich für die Stadt außerhalb politischer Organisationen engagieren.

Denn es fragt sich, warum OB und die entsprechenden Fraktionen, es überhaupt für nötig erachtet haben die Anregungs- und Beschwerderechte der Einwohner*innen rechtswidrig einzuschränken. Die Behandlung einer Anregung oder Beschwerde jede zweite bis dritte Ratssitzung sollte die Mitglieder und Mitglieder*innen nicht überfordern. Dagegen könnte es vielmehr so sein, als wollten Oberbürgermeister Eiskirch und manche Fraktionen mit unliebsamen Anregungen und Beschwerden, die ihren politischen Ansichten entgegen stehen, nicht konfrontiert werden. Es fehlt offenbar an Kritikfähigkeit. Es scheint so, als hinge so manche/r noch in einem Politikverständnis aus den 50er-Jahren fest, wo die von der Verwaltung ausgearbeiteten Beschlussvorlagen ohne echte Diskussion im Rat von der immer wieder gleichen Mehrheitsfraktion durchgewunken wurden.

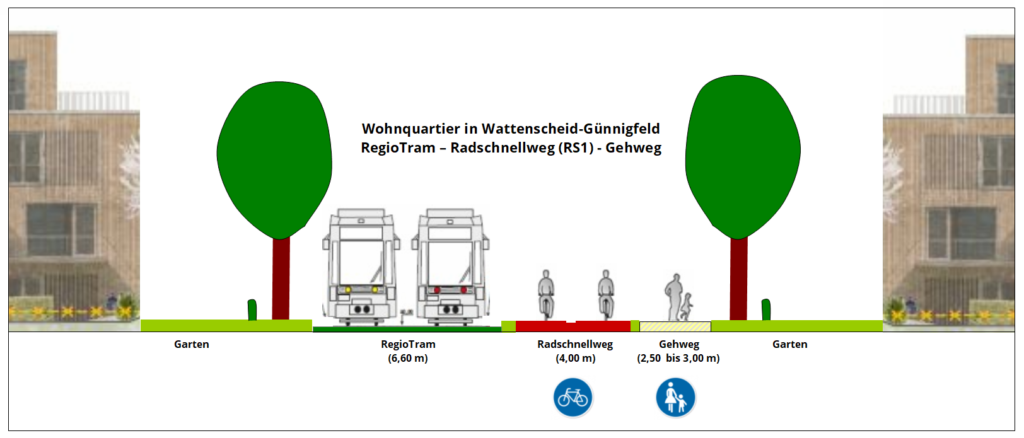

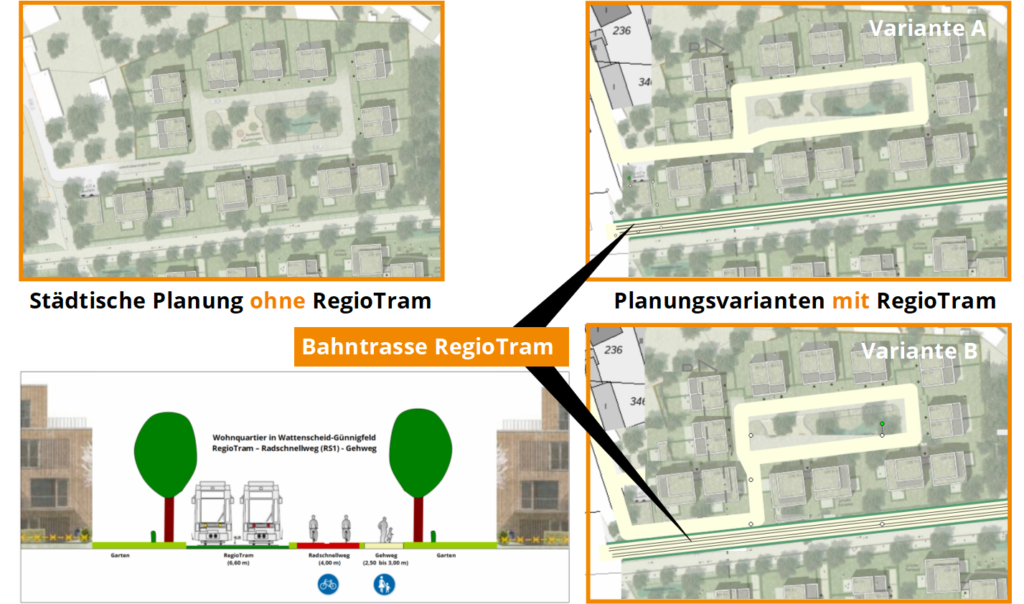

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Stadtgesellschaft und die politische Landschaft in Bochum jedoch erheblich verändert Die Politik ist pluralistischer geworden, mittlerweile sitzen statt nur drei Fraktionen acht im Stadtrat, immer mehr Menschen und Initiativen wollen direkt an Entscheidungen über das Leben in ihrer Stadt beteiligt werden und darauf Einfluss nehmen. Diesen Ansprüchen wird man nicht gerecht, in dem man versucht die Beteiligungsrechte der Einwohner*innen in unzulässiger Weise einzuschränken oder man meint, statt echter Bürgerbeteiligung würde eine alibimäßige Beteiligung der Menschen ausreichen, wie das z.B. bei der Trassenfindung zum Radschnellweg geschehen ist (RS1-Trassensuchshow).

Die rechtswidrige Einschränkung von Bürgerbeteiligung war also kein handwerklicher Fehler von Oberbürgermeister und Verwaltung, sie ist Folge einer in der Bochumer Politik leider immer noch weit verbreiten Geisteshaltung, die echte Bürgerbeteiligung als lästig und überflüssig ansieht.