Bochum: Vor 11 Jahren bei der Energiewende weiter als heute

Zu den Bereichen Wärmenutzungskonzept, Grubenwasser- und Abwasserwärmenutzung, Bau einer Biogasanlage, Ausbau Wärmenetze hat Bochum bereits vor mehr als 11 Jahren Grundsatzbeschlüsse gefasst und Pilotprojekte umgesetzt, doch dann passierte über 11 Jahre nichts, Verwaltung und Politik waren an einer konsequenten Umsetzung der Beschlüsse desinteressiert. Die Stadt könnte heute viel weiter sein.

2012 stellte die Stadtverwaltung eine Liste mit 32 geplanten bzw. laufenden mehr oder weniger ambitionierter Energie- und Klimaprojekte auf (Energie- und Klima Sammelprojekte). Geht man diese Projekte heute durch, stellt man fest, dass 70% nie wirklich umgesetzt wurden. Manche wurden nie angegangen (u.a. Corporate Carbon Footprint, Erweiterung Energieerzeugung Deponie Kornharpen (Biogasanlage), Solarfond, Flächenmobilisierung für Windkraftanlage), andere sind nie über das Konzeptstadium hinausgekommen (u.a. Wärmenutzungskonzept Ost), wieder andere wurden nur in Ansätzen realisiert (u.a. Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes 2020, Wärmegewinnung aus Grubenwasser Robert Müser). Realisiert wurden insbesondere Marketingmaßnahmen (u.a. European Energy Award) und Projekte, die nicht die Stadt Bochum umgesetzt hat (u.a. Trianel Windpark Borkum, Wiederherstellung und Renaturierung von Gewässern durch den Ruhrverband, Beratung im Bereich Energieeinsparung, Energieeffizienz durch die Verbraucherzentrale). 23 der 32 Projekte wurden nicht oder allenfalls ansatzweise umgesetzt, also nicht ernsthaft verfolgt.

Nicht anders erging es den Maßnahmen, die mit den Klimaschutzkonzepten 2009 und 2014 beschlossen wurden, auch hiervon wurde nur ein Bruchteil von der Verwaltung realisiert (Klimaschutz, viel Papier, wenig Greifbares).

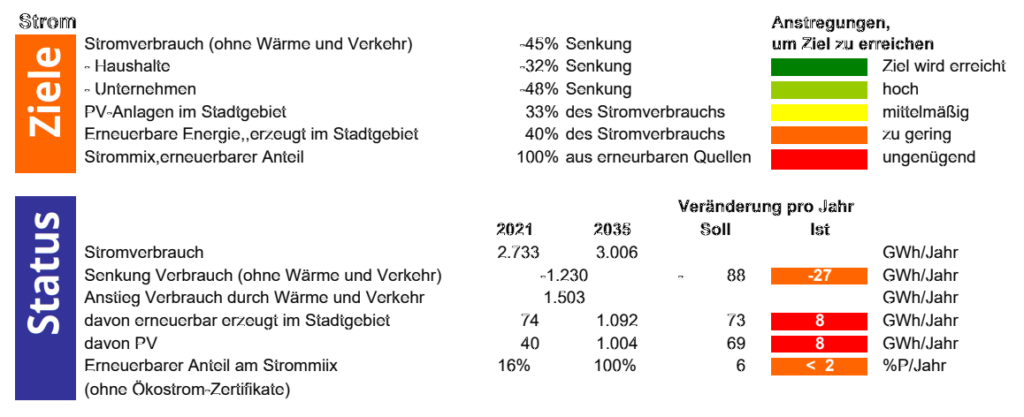

2019 beschloss die Politik den Klimanotstand und verkündete bis 2035 klimaneutral sein zu wollen, doch bis heute wurde das Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2014 nicht durch ein neues ersetzt. In der Stadt der gepflegten Langsamkeit reichten auch über 4 Jahre nicht um ein neues Konzept zu erstellen. Wie man das gesetzte Zeil ohne Konzept mit konkreten Maßnahmen, deren Umsetzung eine Erreichung erst ermöglicht, erreichen will, bleibt offen.

Konzepte und Projekte zum Klimaschutz sowie zur Verkehrs- und Energiewende wurden in Bochum bisher immer nur alibimäßig verfolgt (Stadtplanung: Ausufernde Konzeptflut sorgt für Zeit- und Geldverschwendung). Viel Papier sollte den Eindruck erwecken, dass was passiert, in der Realität aber geschah kaum Nennenswertes. Tatsächlich war die Stadt vor rund 11 Jahren in Sachen Energiewende in vielen Bereichen bereits weiter als heute:

Biogasanlage – Projekt 14 der genannten Liste, sah die “Erweiterung der Solaranlagen und Errichtung von Biogasanlagen“ auf dem Gelände der Deponie Kornharpen vor. Umgesetzt wurde das Projekt bis heute nicht, Das Projekt scheitert daran, dass Rot-Grün in Bochum sich bis heute gegen eine verpflichtende Einführung von Biotonnen wehrt. Also ist eine Sammlung des für den Betrieb der Anlage benötigten Biomülls nicht möglich. Bis zu 4.800 Haushalte könnte eine Biogasanlage mit Strom und Wärme versorgen (Strom und Wärme aus Biomüll für 4.800 Haushalte – Bochum braucht eine Biogasanlage), das Biogas könnte im BHKW Kornharpen direkt neben dem Deponiegas zur Erzeugung von Fernwärme verfeuert werden. Doch der politische Wille für eine Umsetzung fehlt, entsprechend wurde auch der erneute Antrag der STADTGESTALTER (Antrag 20232088) zum unverzüglichen Bau einer Biogasanlage in der letzten Ratssitzung von SPD und Grünen abgelehnt.

Grubenwasserwärmenutzung – 2012 schon sollte die Wärmegewinnung aus Grubenwasser, das an der ehemaligen Zeche Robert Müser an die Oberfläche gepumpt wird, auf den ganzen Stadtteil Werne ausgeweitet werden. Bisher werden in einem Pilotprojekt nur zwei Schulen und die Hauptfeuerwache, mit Wärme aus Grubenwasser versorgt.

2018 legte das LANUV eine detaillierte Potenzialstudie zur Nutzung des Grubenwassers der ehrmaligen Zeche Robert Müser für den Stadtteil Werne und der ehemaligen Zeche Friedlicher Nachbar für die Stadtteile Linden und Dahlhausen vor. Eine Umsetzung wurde für den Zeitraum 2020 bis 2035 angestrebt. Passiert ist auch hier seit 2012 nichts. Stadt sowie die regierenden Parteien, SPD und Grüne zeigten sich an einer weiteren Umsetzung nicht interessiert. Folgerichtig lehnten sie auch den Antrag der STADTGESTALTER (Antrag 20232090) ab, die beiden Grubenwasserprojekte nunmehr endlich in Angriff zu nehmen.

Abwasserwärmenutzung – Auch die Nutzung von Wärme aus Abwasser dezentral aus der Kanalisation und zentral an den Klärwerken wäre ein wichtiger Schritt im Rahmen der Bochumer Wärmewende (Wärme aus Abwasser – Baustein der Bochumer Wärmewende)

Bereits im Jahr 2010 ging in Bochum die erste und bisher einzige Abwasserwärmeanlage zur Wärmeversorgung des Hallenbads Hofstede auf Initiative der Emschergenossenschaft in Betrieb (WAZ vom 20.11.2010). Auf das erfolgreiche Pilotprojekt folgten jedoch keine weiteren Projekte. Die neu zu bauenden Hallenbäder in Linden und Höntrop werden nicht über klimaneutrale Energieanlagen verfügen, SPD und Grüne lehnten einen entsprechenden Vorstoß der STADTGESTALTER ab (Neue Bäder in Linden und Höntrop müssen klimaneutral sein). Diese Untätigkeit und Unwilligkeit zeigt erneute den geringen Stellenwert, den Stadt und Politik Energiewende und Klimaschutz beimessen.

Die dezentrale Nutzung von Abwasserwärme kommt wiederum im Klimaschutzkonzept 2030 aus dem Jahr 2014 vor. So sollte u.a. mittels einer Checkliste bei jeder Kanalsanierung und jedem Kanalneubau geprüft werden, ob eine dezentrale Wärmegewinnung aus Abwasser möglich und sinnvoll ist. Auch dieses Vorhaben wurde nicht umgesetzt. Kein einziges Projekt mit Wärmeversorgung aus dezentralem Abwasser wurde in Bochum bisher realisiert. Das hielt Oberbürgermeister Eiskirch jedoch nicht davon ab, die Idee der Abwasserwärmenutzung in der Kanalisation 2023 als brandneue, zukunftsweisende Idee vorzustellen (“Ungehobener Schatz”: Mehr mit Abwasser heizen). Der Antrag der STADTGESTALTER (Antrag 20232087) die Umsetzung solcher Abwasserwärmeprojekte jetzt endlich in Angriff zu nehmen, lehnte die Rot-Grüne-Koalition dann allerdings in der Ratssitzung am 24.08.23 wiederum ab. Dass das Thema in naher Zukunft ernsthaft verfolgt wird, ist also trotz der vollmundigen Ankündigungen des OB nicht zu erwarten.

Wärmenutzung und Wärmeplanung – 2012 legte das Fraunhofer Institut zusammen mit der Stadt ein Integriertes Wärmenutzungskonzept für Langendreer vor. Die im Konzept vorgeschlagene Roadmap (Seite 11 der Kurzfassung) wurde jedoch nie in Angriff genommen.

Wäre Bochum den Vorschlägen des Fraunhofer Instituts gefolgt, wäre Bochum heute Vorreiter auf dem Feld der nun gemäß dem neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG) verpflichtenden kommunalen Wärmeplanung. Doch außer die Fördermittel für das Konzept abzugreifen und dieses öffentlichkeitswirksam zu vermarkten, waren Stadt und Politik an einer Umsetzung nie ernsthaft interessiert und sind es bis heute nicht. So wurde der Antrag der STADTGESTALTERzu einer schnellen Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung auf Basis der bereits gewonnen Erkenntnisse (Antrag 20232093) von SPD und Grünen ebenfalls abgelehnt.

Anschlusszwang Fernwärme, Pflicht zu Wärmepumpen und PV-Anlagen bei Neubauten – 2009 schon beschloss die Politik eine energiebewusste Planung bei der Ausweisung neuer Baugebiete (Vorlage 20090845), ernsthaft umgesetzt wurde dieser Grundsatzbeschluss jedoch nie. Die meisten Maßnahmen von der Prüfung von dezentralen Nahwärmenetzen, dem Festlegen eines erneuerbaren Energieträgers, von Vorschriften zu verschärften energetischen Dämmstandards bis zur Anschlusspflicht an das Fernwärmenetz wurden nie angewendet.

Der Grundsatzbeschluss war ein reiner Papiertiger, der vortäuschen sollte, man kümmere sich um die Belange von Klimaschutz und Energiewende. Der Versuch der STADGESTALTER den bereits beschlossenen Regeln Wirkung zu verschaffen und diese in entscheidenden Punkten den aktuellen Anforderungen anzupassen, scheiterte jedoch. Der entsprechende Antrag (Antrag 20232091) fand bei SPD und Grünen ebenfalls keine Zustimmung.

SPD und Grüne sahen es als nicht erforderlich an, bei Neubauten eine Anschlussverpflichtung an ein Wärmenetz vorzusehen bzw. alternativ eine Wärmepumpe oder eine andere klimaneutrale Wärmeerzeugungsanlage sowie verpflichtende PV-Anlagen. Erneut zeigt sich, dass was beide Parteien reden, passt nicht zu dem, wie sie handeln.

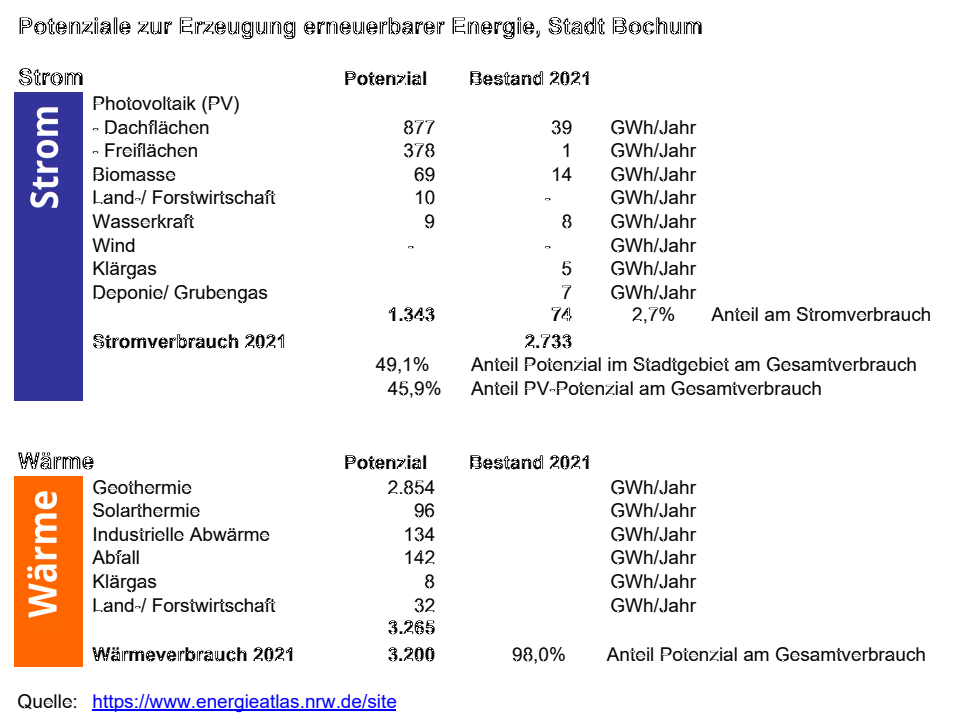

Schwimmende Photovoltaik, Agro-PV – Natürlich war auch der Ausbau von Photovoltaik (PV) bereits 2012 ein Thema, so sollten die Schuldächer zur solaren Nutzung verpachtet werden, ein Solarfond aufgelegt werden und die PV-Anlage auf der Deponie Kornharpen erweitert werden (Projekte 14, 16 und 20 ). Aber auch von diesen Projekten ist in 11 Jahren keines umgesetzt worden.

Auch prüfen, ob man mittels schwimmender PV insbesondere auf dem Kemnader See, dem Ümminger See und den Klärteichen der Kläranlage Ölbachtal erneuerbaren Strom erzeugen kann (Schwimmende Solaranlagen auf Bochumer Seen könnten bis zu 11% des Strombedarfs der Haushalte in Bochum decken) wollen SPD und Grüne nicht, ebenso wenig wie Argro-PV-Anlagen auf Feldern, die weiterhin eine landwirtschaftlich Nutzung der solar genutzten Flächen erlauben. So wurde der entsprechende Antrag der STADTGESTALTER ebenfalls abgelehnt (Antrag 20232092)

Auch bei diesem Thema erwiesen sich SPD und Grüne als Bremser und bestätigten den Eindruck, dass Klimaschutz und Energiewende für sie nur auf dem Papier und in Wahlkampfzeiten relevante Themen sind.

Bochum war vor 11 Jahren weiter als heute

Die genannten Beispiele zeigen, Bochum war vor 11 Jahren in Sachen Klimaschutz und Energiewende weiter als heute. In den Jahren 2009 bis 2014 wurde viel auf den Weg gebracht und beschlossen. An einer konkreten und konsequenten Realisierung und sukzessiven Ausweitung der Projekte waren Politik und Verwaltung in den Folgejahren allerdings wenig interessiert. Wichtig war nur die publikumswirksame Ankündigung der Projekte und Maßnahmen. Die Stadt hat nach guter Vorarbeit die Chance vertan, sich als Vorreiter beim Klimaschutz und Energiewende zu profilieren. Tausende Arbeitsstunden in der Verwaltung wurden nutzlos für die Erstellung von Konzepten und das Erdenken von Projekten vergeudet, die dann nie durchgeführt wurden. Dabei wurde viel städtisches Geld verschwendet und die Beschäftigten, die sich für die Realisierung der Projekte eingesetzt hatten, wurden frustriert.

Leider hat sich an der Denkweise der Politik auch nach 11 Jahren nichts geändert. Die Ablehnung der diversen Anträge der STADTGESTALTER in der letzten Ratssitzung, mit denen jetzt eine beschleunigte Umsetzung der seit langem überfälligen Projekten vom Rat hätte angestoßen werden können, verweigerte Rot-Grün und demonstrierte damit erneut das mangelnde Interesse an schnellen und konkreten Maßnahmen in Sachen Klimaschutz und Energiewende.

Das Ziel, in Bochum bis 2035 klimaneutral zu werden, ist aufgrund der gepflegten Langsamkeit von Politik und Verwaltung ohnehin nicht mehr zu erreichen (Klimaneutral 2035 Bochum kann das Ziel nicht erreichen). Sofern SPD und Grüne aber nicht bald den Fuß von der Bremse nehmen, wird das auch bis 2045 nichts.