Stadterneuerung in Wattenscheid läuft mehr schlecht als recht

Der Frust in Wattenscheid steigt, die versprochene Stadterneuerung auf Grundlage des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) für Wattenscheid-Mitte verläuft zunehmend im Sande oder endet im politischen Streit.

Einige wesentliche Projekte des ISEK laufen schlecht

Während sich beim Abenteuerspielplatz Hüller Straße einiges tut, läuft es bei anderen wesentlichen Projekten des ISEK-Wattenscheid mehr schlecht als recht:

Der Umbau des Ehrenmal-Parks kommt kaum voran. Die ersten Pläne der Verwaltung vermochten Teile der Politik nicht überzeugen und wurden im Streit zerredet. Für die Wattenscheider erscheint das so, als würde wie schon so häufig in Wattenscheid viel geredet, passieren tut aber wieder mal nichts.

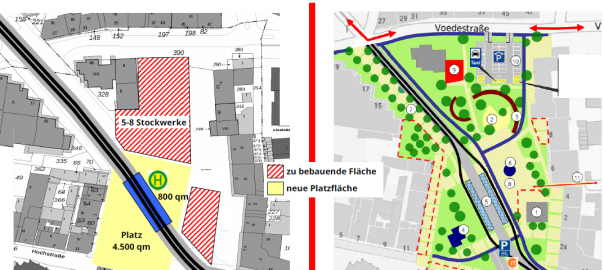

Für den August-Bebel-Platz wurden drei Planungsbüros beauftragt, Vorschläge für die Umgestaltung des Platzes zu entwickeln. Die vorgelegten Planungsentwürfe konnten aber weder verwaltungsintern noch die Bürger wirklich überzeugen. Wie es weitergeht, ist offen. Ebenso, wie der von den STADTGESTALTERn vorgelegte Alternativentwurf in die Diskussionen einfließen soll. Einen transparenten, offenen Diskussionsprozess aller vorliegenden Vorschläge verfolgen bisher weder Stadtteilumbaubüro noch Verwaltung.

Der Bau des WATwurms, obwohl vom bürgerlichen Engagement der Kaufleute der Westenfelder Straße wie vieler Menschen aus Vereinen, Schulen und Kirchen, die bei der Erstellung mitmachen möchten, getragen, kommt nicht voran. Im Masterplan “Bewegte und bespielte Stadt Wattenscheid” sind 650.000 Euro für eine Spiel- und Bewegungsachse in der Innenstadt vorgesehen. Der WATwurm würde deutlich weniger kosten. Seit Februar schaffen es Stadtteilbüro und Verwaltung nicht mit den Projektinitiatoren an einen Tisch zu kommen, um sich über die erforderlichen Bauvoraussetzungen auszutauschen. Die Verwaltung sagt Termine mit immer neuen Ausreden ab oder vertröstet die Initiatoren. Weiterlesen