Drei Vorschläge für Gerthe

“Gerthe ist das Dorf in der Stadt!” zu diesem Ergebnis sind die Bürger in drei Workshops im Jahr 2017 gekommen, bei denen Ideen und Vorschläge für Verbesserungen im Stadtteil gesucht wurden (Handlungsleitfaden Gerthe)

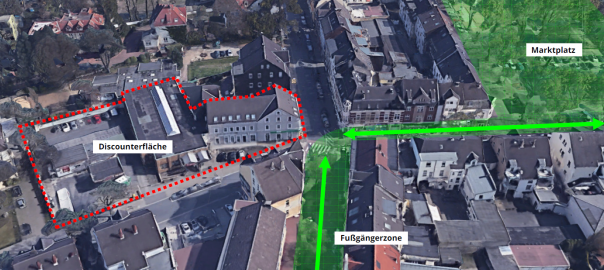

Markt und Fußgängerzone sind die größten Baustellen

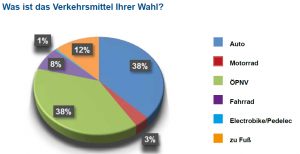

Gerthe hat fast alles, was ein Stadtteil braucht. Vieles erledigen die Menschen im Stadtteil, die Identifikation mit dem Stadtteil ist groß, es gibt eine gute kleinstädtischen und aktive Nachbarschaft. Fußgängerzone und Markt geben allerdings kein gutes Bild ab. Anders als die Bewohner eines Dorfes, kaufen viele Gerther nicht im Stadtteilzentrum ein. Sie treffen sich nicht dort und verbringen im Ortszentrum nur selten Zeit. Für diese Zwecke fährt man, in der Regel mit dem Auto, woanders hin, zu Discountern oder Einkaufszentren abseits der Wohngebiete oder in andere Stadtteile oder Städte. In der Folge veröden Markt und Fußgängerzone immer mehr. Leerstände prägen das Bild. Der Wochenmarkt hat gerade noch drei Stände (Gerthe – Defizite und Entwicklungsschwerpunkte).

Gerthe-West: 800 bis 1.000 neue Einwohner für Gerthe

Zum Einzugsbereich von Gerthe gehören auch die Wohngebiete im Nordwesten von Hiltrop, die direkt an das Gerther Stadtteilzentrum grenzen. Hier an der Grenze zu Gerthe soll nunmehr ein Wohngebiet mit 800 – 1.000 Menschen entstehen (Wohnbaufläche Gerthe-West). Die geplanten Neuansiedlungen war 2017 leider nicht Gegenstand der Bürgerworkshops, obwohl diese die Entwicklung von Gerthe wesentlich beeinflussen werden. Viele Bürger wenden sich jetzt gegen die geplante Bebauung, weil sie eine großflächige Vernichtung von Grün- und Freiflächen befürchten. Die Bebauung muss also zusammen mit den Bürgern vor Ort geplant werden. Wichtig ist auch, dass dabei Gerthe und die angrenzenden Wohngebiete in Hiltrop als ganzes betrachtet werden und der Handlungsleitfaden von 2017 weiter entwickelt wird.

Auch müssen weitere Maßnahmen entwickelt werden, die insbesondere eine Belebung von Markt und Fußgängerzone zur Folge haben. Nachdem der Erhalt des Verwaltungsgebäudes Lothringen gelungen ist und der Neubau des Schulzentrums auf den Weg gebracht wurde, muss dieses Problem dringend angegangen werden. Die Im vorliegenden Handlungsleitfaden aufgelisteten Maßnahmen werden dazu nicht ausreichen. Die Probleme Müssen grundlegender angepackt werden. Weiterlesen