Neue Bäder in Linden und Höntrop müssen klimaneutral sein

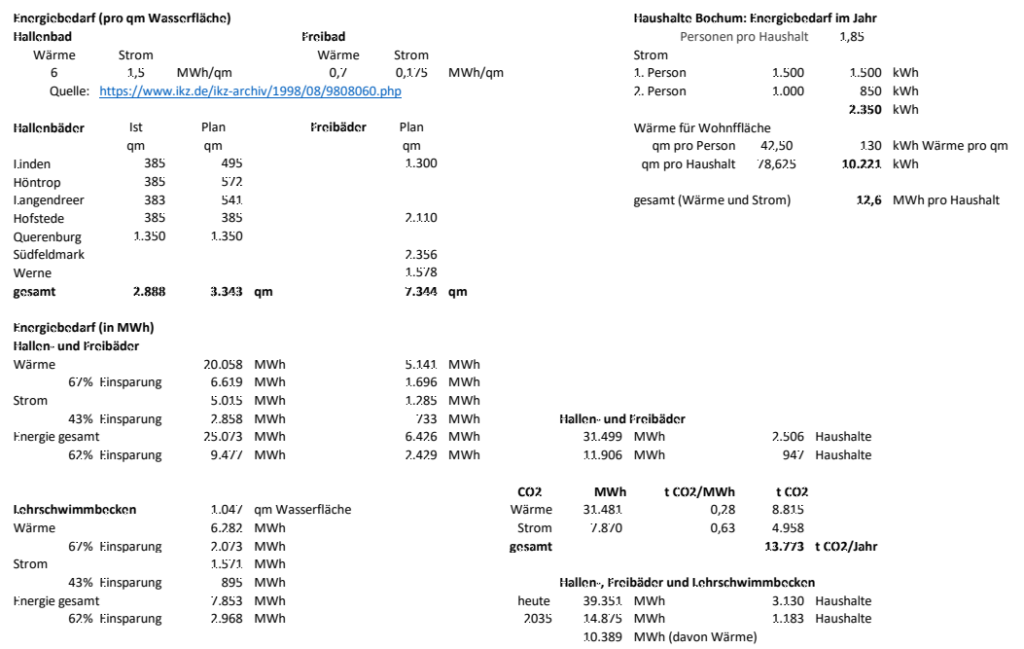

Die Bochumer Bäder werden neu gebaut bzw. grundlegend saniert und modernisiert. Geschieht dies nach bisher üblichem Standard, würden die Hallen-, Freibäder und Lehrschwimmbecken fast 40 Gigawattsunden Energie pro Jahr verbrauchen, das entspricht dem Energiebedarf von 3.130 Bochumer Haushalten

Angesichts dem 2019 vom Stadtrat ausgerufenen Klimanotstands und im Hinblick auf das Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu sein, ist unumgänglich, dass die neuen Bäder in Linden und Höntrop klimaneutral gebaut und betrieben werden und alle weiteren Bäder und Lehrschwimmbecken bis 2035 so saniert und umgerüstet werden, dass mit ihrem Betrieb kein Ausstoß von Treibhausgasen mehr verbunden ist. Bei herkömmlicher Bauweise würden sonst allein durch die städtischen Bäder fast 14.000 t CO2 pro Jahr freigesetzt.

Städtische Bäder: 39.351 MWh Energiebedarf für Wärme und Strom

Nach dem Bäderkonzept der Bochumer WasserWelten soll die Wasserfläche in den Hallenbädern auf 3.434 qm ansteigen, 7.344 qm Wasserfläche in Freibädern soll erhalten bleiben. Dazu kommen 1.04.047 qm Wasserfläche für Lehrschwimmbecken. Bei Wassertemperaturen von 28°C und einer Raumlufttemperatur von 32°C ergibt sich für Hallenbäder ein Wärmebedarf von 6 kWh pro qm Wasserfläche, bei Freibädern von 0,7 kWh/qm sowie ein Strombedarf von 1,5 kWh/qm bzw. 0,175 kWh/qm (Wirtschaftliche Energieversorgung von Hallenbädern). Legt man diese Zahlen zugrunde, ergibt sich bei herkömmlicher Bauweise für alle Bochumer Hallen- und Freibäder bzw. Leerschwimmbecken insgesamt ein Energiebedarf für Wärme und Strom von 39.351 MWh.

Lösung Teil1: Passivenergiehausstandard

Moderne Schwimmbäder können im Passivhaustandard gebaut werden. Dadurch kann der Wärmebedarf um 67% der Strombedarf 43% gesenkt werden (Hallenbad in Lünen zählt zu den energetisch sparsamsten in Europa). Übertragen auf Bochum verbliebe ein Gesamtenergiebedarf von 14.875 MWh (Wärme: 10.389 MWh, Strom: 4.486 MWh). Um alle Bäder klimaneutral zu betreiben, müsste diese verbleibende Energie zu 100% klimaneutral erzeugt werden.

“H2-ready”-Gasheizsysteme sind keine Lösung

Das sieht der Plan der Stadtwerke allerdings nicht vor, die WasserWelten schreiben zum Neubau des Schwimmbades Linden: “Teil der Modernisierung ist zudem ein innovatives Energiekonzept. Nach der Dämmung der Gebäudehülle sorgen künftig Wärmepumpen, die über eine PV-Anlage auf dem Dach des Hallenbades betrieben werden, sowie ein H2-ready Blockheizkraftwerk (BHKW) und eine Solarabsorber-Anlage für eine effiziente und klimafreundliche Energieversorgung.” (WasserWelten Bochum bauen nachhaltiges Hallen- und Naturfreibad in Linden). Im Wesentlichen basiert das Energiekonzept der Wasserwelten somit weiterhin auf der Verbrennung von Gas.

Das ist, anders als die Wasserwelten schreiben, aber weder innovativ noch nachhaltig. “H2-ready”-Gasheizsysteme sind bisher nichts weiter als ein Werbegag. Verbraucherschützer warnen vor solchen Angaben und entlarven sie als Verbrauchertäuschung (Spiegel vom 15.04.23): De facto könnten viele der “H2-ready”-Gasheizsysteme noch nicht einmal ausschließlich mit Wasserstoff befeuert werden, sondern lediglich mit einer Beimischung von maximal 20 bis 30 Prozent. Die Wissenschaft ist sich einig, “dass Wasserstoff für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors aufgrund der marginalen Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff auch in 2030, gegebenenfalls sogar auch noch in 2045 kaum eine Bedeutung haben wird”.

Auch die Versorgung der Bäder mit Wasserstoff wäre eine Herausforderung. Ein Wasserstoffnetz, wie das bestehende Gasnetz wird es auch in absehbarer Zukunft nicht geben. Der Wasserstoff müsste also mit Tankwagen angeliefert und in Tanks bei 300 bis 700 bar Druck gelagert werden. Diese Versorgungseinrichtungen müssten später an den einzelnen Badstandorten mit entsprechendem Kostenaufwand nachgerüstet werden.

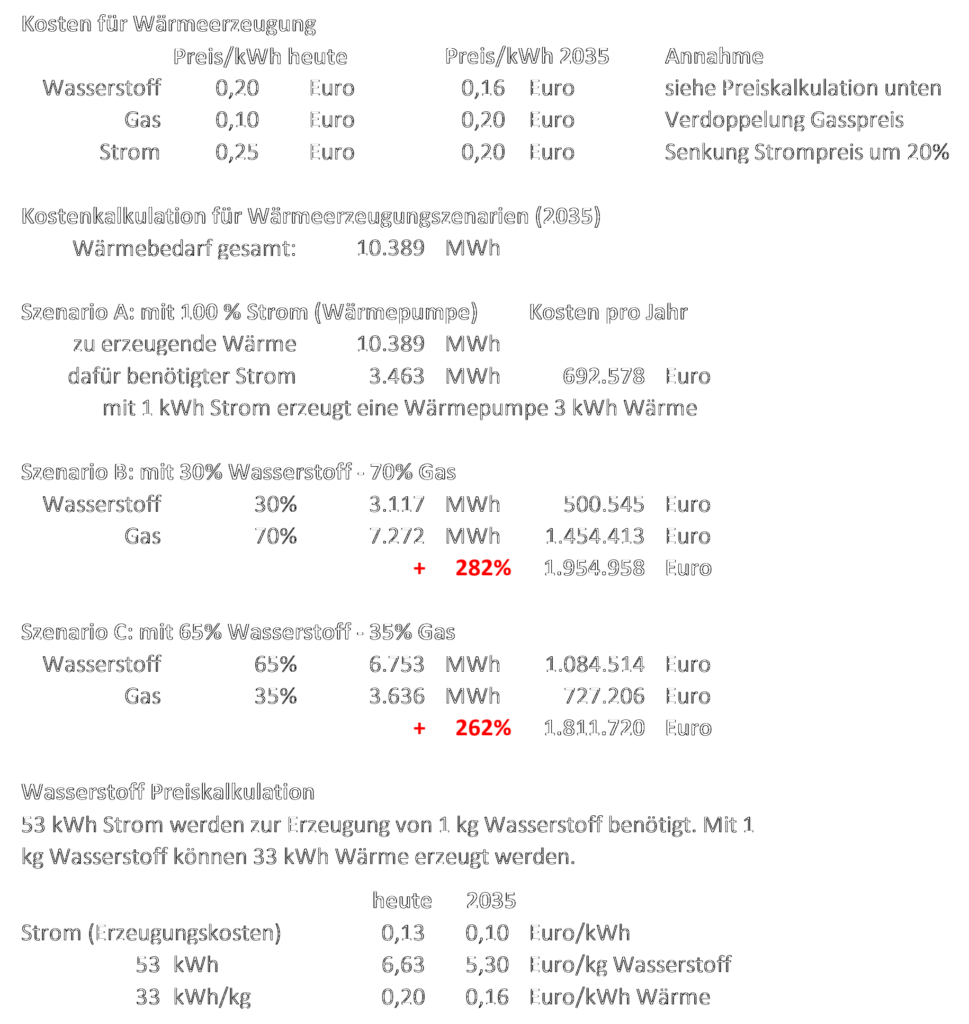

Und wenn Wasserstoff statt Gas zur Wärmegewinnung eingesetzt wird, dann wird es richtig teuer. Denn benötigt man bei der Wärmeerzeugung mit einer Wärmepumpe eine Kilowattstunde Strom um drei Kilowattstunden Wärme zu erzeugen., braucht man, um ein Kilogramm Wasserstoff zu erzeugen, 53 kWh Strom und entstehen bei der Verbrennung eines Kilogramms Wasserstoff 33 kWh Wärme. In der Gesamtbilanz ist der Strombedarf für die Erzeugung einer Kilowattstunde Wärme mittels Wasserstoffes (53 kWh Strom für 33 kWh Wärme) also fast fünfmal höher als bei der Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen (11 kWh Strom für 33 kWh Wärme).

Übertragen auf die zukünftige Bochumer Bäderlandschaft ist die Erzeugung der Wärme mittels Wasserstoffes und Gas 2,6- bis 2,8-mal teurer als die mit Wärmepumpen und Geothermie. Pro Jahr entspricht das höheren Energiekosten von 1,1 bis 1,3 Mio. Euro im Jahr. In 30 Jahren, der Lebensdauer eines Heizsystems, kommt für die Stadt auf diese Weise eine Mehrbelastung von 33 bis 39 Mio. Euro zusammen.

Eine Wärmeerzeugung mittels “H2-ready”-Gasheizsystemen ist also nicht nur im Hinblick auf die von der Stadt verfolgten Klimaneutralität, sondern auch in ökonomischer Hinsicht keine sinnvolle Lösung für die Bochumer Bäder.

Lösung Teil 2: Geothermie

Die bessere Alternative ist auch für die Bochumer Bäder Geothermie (Erdwärme – Bochums Energie der Zukunft).

Aber welche Potenziale bestehen an den Badstandorten hinsichtlich der Erzeugung von Wärme mittels Geothermie? Zu betrachten wären dabei zunächst die beiden Schwimmbäder in Linden und Höntrop, die in den nächsten Jahren neu gebaut werden sollen sowie das Hallenbad in Langendreer, das parallel grundlegend saniert werden soll:

Hallenfreibad Linden – Nur 1.200 Meter vom Schwimmbad in Linden, betreibt die RAG auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Friedlicher Nachbar eine von sechs Grubenwasserentnahmen im Ruhrgebiet. 6,6 Mio. Kubikmeter 20-22°C warmes Wasser wird dort pro Jahr aus der Tiefe gepumpt. Dieses Wasser könnte mit relativem geringem Energieaufwand mit einer Wärmepumpenanlage auf die im Bad erforderlichen Temperaturen erhitzt werden. Mit Grubenwasser, das auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Robert Müser an die Oberfläche gepumpt wird, wird neben anderen Gebäuden bereits die Hauptfeuerwache in Werne geheizt.

Hallenbad Höntrop – In direkter Nähe zu diesem Bad bestehen gleich mehrere aufgegebene Bergwerkstandorte. Im Bereich des Bades vorhandene oberflächennahe Schächte könnten genutzt werden, um in diese mittels Solarthermie im Sommer aufgeheiztes Wasser zu pumpen, das im Winter genutzt werden kann den Wärmebedarf zu decken. Eine weitere Möglichkeit besteht darin. in der Tiefe bereits vorhandenes warmes Grubenwasser zur geothermischen Nutzung an die Oberfläche zu pumpen, so wie das auf Mark 51.°7 derzeit umgesetzt wird. Eine dritte Möglichkeit wäre die Nutzung von Agrothermie. Dabei wird Wasser über Erdwärmekollektoren unter den umliegenden Felder vorgewärmt.

Hallenbad Langendreer – Am Rande des Geländes enden die Schächte der ehemaligen Zeche Urbanus. Auch hier käme also eine geothermische Nutzung in Betracht.

In allen Fällen könnte mit Hilfe von Erdwärmesonden oder Erdwärmekollektoren vorgewärmtes Wasser genutzt werden, dass dann mittels Wärmepumpen weiter erhitzt wird.

Die klimaneutrale energetische Versorgung der Freibäder ist deutlich einfacher, da diese nur wenige Monate im Sommer geöffnet sind, in denen sich relativ leicht Energie mit Hilfe der Sonne erzeugen lässt (Beispiel Warmfreibad Körperich).

Klimaneutrale Bäder sind ein wichtiger Schritt zur Klimaneutralität der Stadt bis 2035

Insgesamt ergibt sich damit: Die neu zu bauenden Bäder in Linden und Höntrop sollten nach Passivenergiehausstandard geplant und errichtet werden. Der verbleibende deutlich geringere Strom- und Wärmebedarf sollte ausschließlich aus erneuerbaren Quellen (Solartherme, Geothermie, 100% Biogas, Photovoltaik) gedeckt werden. Bei allen weiteren Bädern wäre im Zuge der fortlaufenden energetischer Modernisierung bis 2035 Klimaneutralität herzustellen.

Angesichts des vom Stadtrat 2019 ausgerufenen Klimanotstands und um das Ziel der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu sein, zu erreichen, erscheint keine andere Vorgehensweise möglich.

Damit wäre Bochum 2035 die erste deutsche Großstadt, in der alle städtischen Bäder klimaneutral betrieben würden. “Die Schaffung der ersten klimaneutralen städtischen Bäderlandschaft Deutschlands”, könnte daher Kernaktivität der Bochum-Strategie werden.