Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie – Revolution im regionalen Nahverkehr

Bis zu 40 % kürzere Fahrtzeiten zwischen den Großstädten der Ruhrstadt, Köln und Düsseldorf, Züge im 3- bis 4-Minuten-Takt. Was ist nötig für diesen Quantensprung im öffentlichen Regional- und Nahverkehr an Rhein und Ruhr?

Schon 2020 schlugen die STADTGESTALTER für Ruhrstadt und Ruhrgebiet eine Ring- und Achtlinie vor, die (fast) alle wesentlichen Hauptbahnhöfe des Ruhrgebiets ergänzt um Düsseldorf und Wuppertal miteinander verbinden sollte (Eine Ring- und Achtlinie für das Ruhrgebiet). Vorbild waren die Ringlinien in Berlin, London, Seoul oder Tokio.

Der Weg zur Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie (RRR)

Nach den vielen Diskussionen über diesen Vorschlag haben die STADTGESTALTER diesen nunmehr erweitert und konkretisiert. Zum einen wurde an die Ringlinie ein Link nach Köln angefügt, zum anderen wurden konkrete Überlegungen angestellt, wie man auf der Linie einen metropolengerechten Takt (unter 5 Minuten) erzielen kann und welche Maßnahmen sinnvoll sind, um schnelle und damit attraktive Fahrtzeiten zu erreichen.

Die so entstehende Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie (RRR) soll das Rückgrat des Nahverkehrs im Ruhrgebiet sowie auf der Rheinschiene zwischen Duisburg, Düsseldorf und Köln bilden.

Die Idee der Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie (RRR)

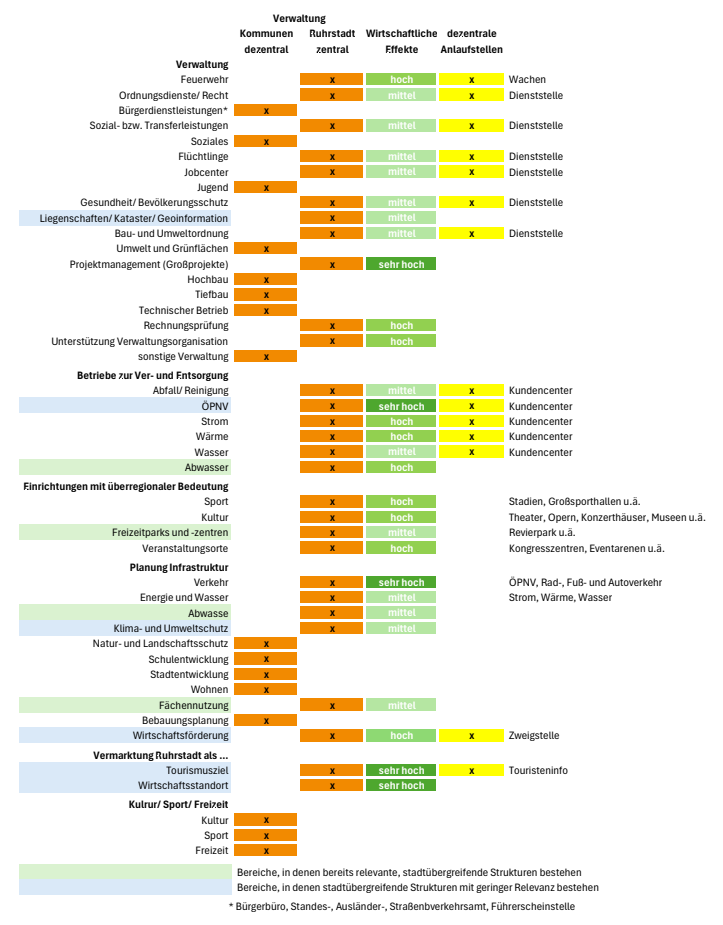

Der aktualisierte Vorschlag der STADTGESTALTER sieht auf der RRR-Trasse weiterhin zwei zentrale Linien vor (orange und grün). Die orange Linie beginnt und endet in Köln. Sie durchfährt die Trasse ab Düsseldorf in Form einer Acht. Dazu kommt die grüne Ringlinie (Linienplan Ring- und Achtlinie).

Beide Linien könnten in den Hauptverkehrszeiten in einem Takt unter 4 Minuten verkehren. Das Ziel ist, alle Halte aller 3 bis 4 Minuten in jeder Richtung durch einen Zug der orangen oder grünen Linie anzufahren. Auf diese Weise wären die Städte der Zentralachse der Ruhrstadt zwischen Duisburg und Dortmund direkt mit einem metropolengerechten Takt verbunden. Alle anderen Städte wären untereinander aller drei bis vier Minuten, alternierend direkt oder mit einmal Umsteigen am gleichen Bahnsteig von der orangen zur grünen Linie oder umgekehrt zu erreichen.

Durch den dichten Zugtakt auf der RRR-Trasse müssten Fernverkehrs- bzw. ICE-Züge nur noch in Köln, Duisburg, Dortmund und gegebenenfalls in Düsseldorf halten. Über die Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie ließen sich diese Fernbahnhöfe von überall im Rhein-Ruhr-Raum schnell und zuverlässig erreichen.

Wichtige Regional(express)züge, die Städte und Regionen außerhalb der Ruhrstadt anschließen, müssten, wenn es Ring- und Achtlinie gibt, ebenfalls nicht mehr das gesamte Ruhrgebiet durchqueren. Sie könnten an einem Halt der Ring- und Achtlinie starten und enden (Linienplan Ring- und Achtlinie).

Bedingungen für eine attraktive Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie (RRR)

Eine RRR-Trasse ist allerdings nur sinnvoll, wenn diese einen metropolengerechten Takt und gegenüber den heutigen Fahrtdauern erhebliche Verbesserungen bietet. Diese sind nur realisierbar, wenn die Infrastruktur der RRR-Trasse entsprechend ausgelegt und gebaut wird. In dieser Hinsicht stellen sich folgende Fragen:

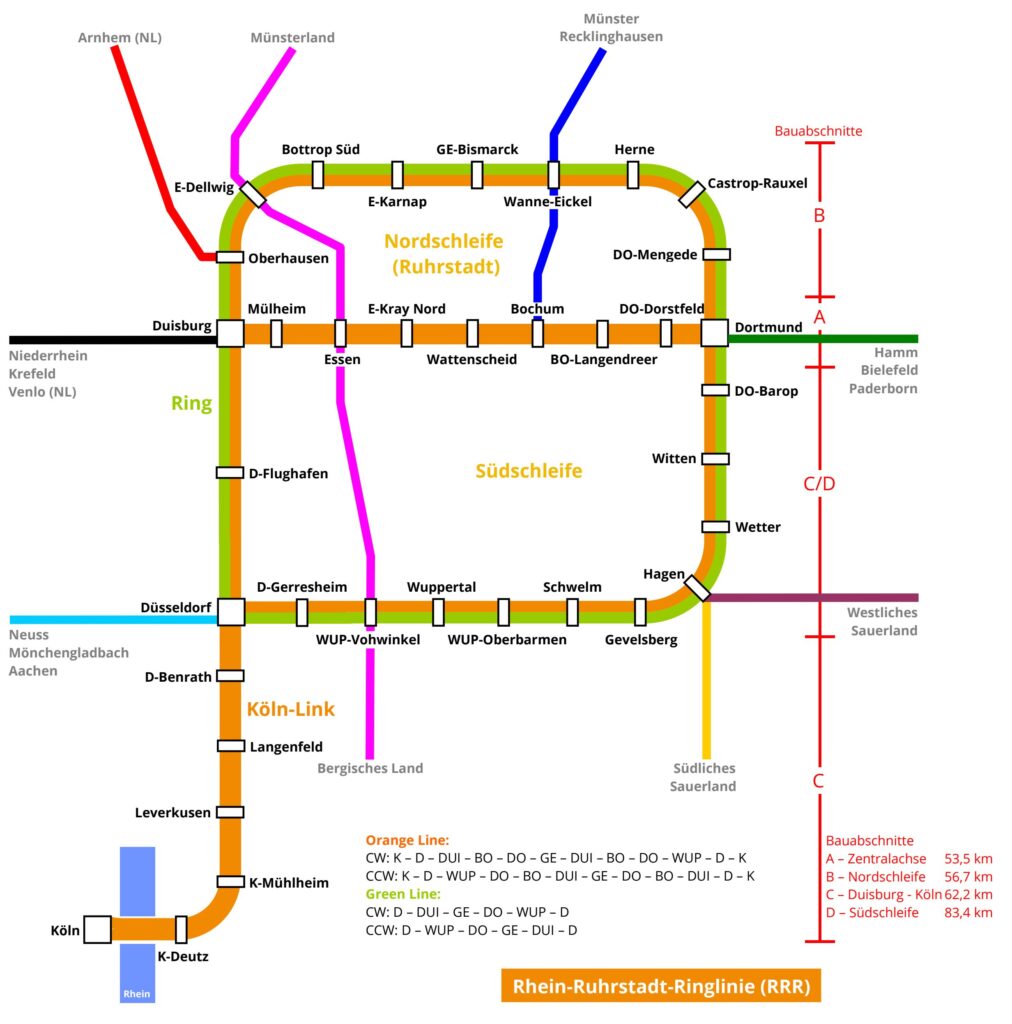

Aufgeständert als Hochbahn oder ebenerdig? – Voraussetzung für schnelle Zugverbindungen auf der RRR ist, dass die Züge möglichst wenig durch anderen Zugverkehr gestört werden. Gründe für Verspätungen und mangelnde Geschwindigkeit im Regionalbahnverkehrs des Rhein-Ruhr-Raums sind heute in der Regel Konflikte mit dem Güter- oder Fernverkehr sowie Regionalbahnen, die sich die gleichen Gleistrassen teilen. Ein metropolengerechter Zugtakt unter 5 Minuten wird nur auf einer separaten RRR-Trasse möglich sein.

Für die RRR ist daher eine eigene Bahntrasse Voraussetzung. Aufgrund begrenzter Platzverfügbarkeit für zusätzliche Gleise auf den bestehenden Gleiskorridoren, wäre für eine separate RRR-Trasse eine Gleisführung überwiegend in Hochlage (Hochbahn, Elevated Train Track) anzustreben. Eine solche aufgeständerte Gleistrasse ist zwar mit deutlich höheren Investitionskosten verbunden, auf der anderen Seite garantiert sie eine kreuzungsfreie, eigenständige Gleisführung über der bestehenden Gleisinfrastruktur.

Eine eigene Trasse hat zudem den Vorteil, dass verkehrsnotwenige Weichen und Gleiskreuzungen nur im RRR-System selbst im Bereich der Hauptbahnhöfe von Duisburg, Dortmund und Düsseldorf erforderlich sind. Deshalb kann das RRR-System gleistechnisch denkbar einfach, wenig störanfällig und vollautomatisiert betrieben werden.

Die RRR kann eine große Zahl Linien auf dem bisherigen Bahnsystem ersetzen. Dadurch werden Schienen der bestehenden Bahninfrastruktur insbesondere für den Fernverkehr frei. ICE-Züge könnten zukünftig das Ruhrgebiet zuverlässiger und deutlich schneller durchfahren. Die ICE-Halte im Rhein-Ruhr-Raum könnten auf Köln, Duisburg, Dortmund und gegebenenfalls noch Düsseldorf beschränkt werden.

Entscheidendes Argument für eine eigene RRR-Trasse in Hochlage bleibt jedoch, die dadurch möglich werdende hohe Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des RRR-Verkehrs.

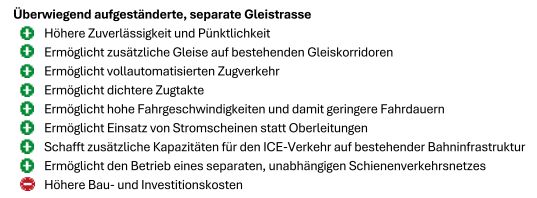

Vollautomatisierte Züge oder personalgesteuerte Züge? – Eine eigenes, separates Gleis, das nur von RRR-Zügen genutzt wird, ist wiederum die Voraussetzung für die Möglichkeit, auf dem System vollautomatisierte Züge fahren zu lassen (ATO: Automatic Train Operation).

Derartige Züge lösen nicht nur das Problem des Personalmangels, sie sind auch deutlich flexibler einsetzbar. Statt wie beim RRX zwei Züge in Doppeltraktion zu fahren, können diese einzeln verkehren, um den Fahrgästen auf der RRR einen dichteren Takt anbieten zu können.

Zudem ermöglichen vollautomatisierte Züge in Bahnhöfe einzufahren und ohne Zeitverlust auf dem gleichen Weg in umgekehrter Fahrtrichtung wieder herauszufahren. Diese Möglichkeit würde den Zügen des RRR ein unkompliziertes Erreichen der RRR-Knoten-Bahnhöfe Dortmund, Duisburg und Düsseldorf aus jeder Richtung ermöglichen.

Ein weiterer Vorteil vollautomatisiert fahrender Züge ist, dass sie flexibel und bedarfsgerecht eingesetzt werden können. Stellt sich eine unerwartete Nachfrage ein, können ohne Zeitverzug zusätzliche Züge auf die RRR-Schiene gebracht werden.

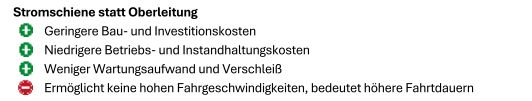

Elektrifizierung mit Stromschiene oder Oberleitung? – Oberleitungssysteme sind teuer und aufwendig zu errichten. Stromschienen (Third Rail) sind wiederum ungeeignet für hohe Geschwindigkeiten (> 120 km/h). Dazu muss sichergestellt werden, dass die Gleistrassen nicht unbefugt betreten werden, um Berührungen mit Starkstrom führenden Schienen zu verhindern. Diese Anforderung wäre mit einer Gleistrasse in Hochlage jedoch leicht erfüllbar.

Auch die geringe Zahl an sonst mit Stromschienen kompliziert zu bauenden Weichen bei der RRR lässt die Verwendung einer Stromversorgung über eine zusätzliche Schiene bedenkenswert erscheinen.

Für den Einsatz von Stromschienen spricht zudem, dass sie im Betrieb wartungs- und verschleißärmer sind als Oberleitungssysteme.

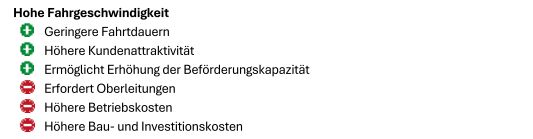

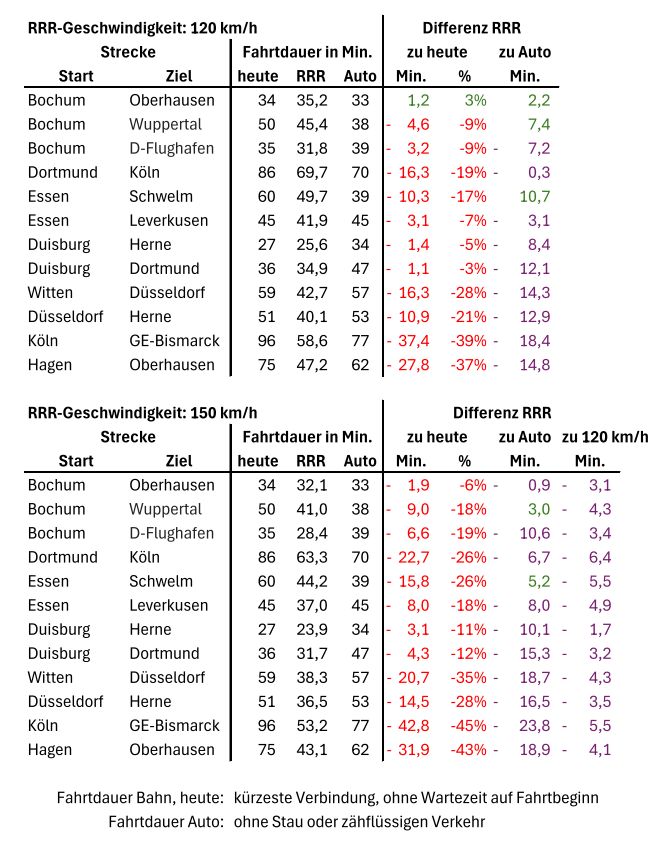

Mittlere oder hohe Fahrgeschwindigkeit? – Die Entscheidung über das einzusetzende Stromversorgungssystem wird maßgeblich von der Geschwindigkeit, die gefahren werden soll, beeinflusst. Zwischen den Haltestellen ist bei der RRR im Schnitt eine Strecke von 7,5 km zurückzulegen. Bei einer Regelgeschwindigkeit von 120 km/h, dauert es rd. 140 Minuten, um alle Haltestellen der Ringlinie abzufahren, bei 150 km/h beträgt die Fahrtzeit nur noch 126 Minuten, verringert sich also um 14 Minuten (10 %). Somit würde eine höhere Fahrgeschwindigkeit würde für die Fahrgäste also bei vielen Fahrverbindungen einen nicht unerheblichen Fahrzeitgewinn bedeuten, aber auch erhebliche zusätzliche Investitionskosten. Neben der erforderlichen Oberleitung werden die Züge teurer und schwerer. Mit höherem Gewicht erhöhen sich die Achslasten und damit die statischen Anforderungen an die Hochtrasse.

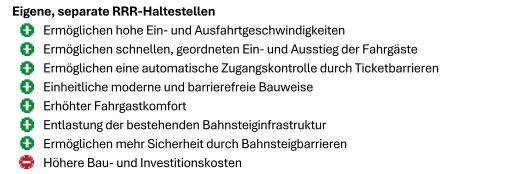

Eigene Haltestellen oder Nutzung vorhandener Bahnsteige? – In vielen Fällen wird die Nutzung vorhandener Bahnsteige an den Haltebahnhöfen der RRR-Strecken nicht möglich sein, da diese bereits durchgehend durch andere Zugverbindungen belegt sind. Es erscheint daher sinnvoll neue RRR-Haltestellen zu errichten. Auch weil der Neubau eigener Haltestellen in Höhenlage ermöglicht, diese nach den modernsten Standards zu bauen.

So können neue Halte mit Glaswänden an den Bahnsteigkanten ausgestattet werden, an denen sich Schiebetüren (Bahnsteigtüren, Platform Screen Doors) zeitgleich mit den Zugtüren erst öffnen, nachdem ein Zug eingefahren ist (Bild: Haltestellendesign, REM Montreal). Dieses in Asien mittlerweile weitverbreitete und bei neuen Linien übliche System ermöglicht Zugeinfahrten mit hohen Geschwindigkeiten und damit signifikante Fahrtzeitgewinne.

Der Ein- und Ausstieg über festgelegte Türen vereinfacht darüber hinaus den Ein- und Ausstieg der Fahrgäste. Die Fahrgäste stehen bei Einfahrt des Zuges an auf dem Bahnsteig vormarkierten Orten bereits aufgereiht an den Bahnsteigtüren. Wildes Hin- und Herlaufen auf dem Bahnsteig bei Zugeinfahrt entfällt. Die Haltezeiten der Züge können deutlich verkürzt werden.

Weiterhin kann der Zugang zu den Bahnsteigen über Barrieren erfolgen, die sich erst öffnen, wenn der Fahrschein über ein elektronisches Lesegerät kontrolliert wurde (Ticket Barrier). In den Zügen ist damit keine Ticketkontrolle mehr erforderlich,

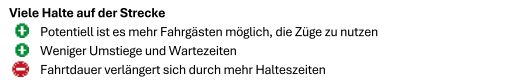

Viele oder wenige Haltestellen? – Viele Haltestellen bedeutet, es können mehr Fahrgäste die Züge benutzen. Es entfallen Umstiege, um RRR-Halte zu erreichen. Durch mehr Halte verlängert sich allerdings auch die Fahrtzeit der Züge. Diese müssen an jedem Halt auf 0 km/h abgebremst werden, halten 30 bis 60 Sekunden und müssen wieder beschleunigen. Dauern Fahrten zu lange, wird die Nutzung der RRR unattraktiv. Also muss ein attraktives Verhältnis zwischen der Anzahl der Halte und einer attraktiven Fahrtdauer gefunden werden.

Halte sollten bevorzugt da eingerichtet werden, wo zu anderen Linien des Nah- und Fernverkehrs umgestiegen werden kann bzw. viele Menschen im Umkreis wohnen, arbeiten oder wichtige Ziele in der Nähe des Halts liegen (z.B. Innenstadt oder Flughafen).Kurze Züge und dichte Takte oder lange Züge und längere Takte? – Zugreisende lieben dichte Takte und kurze Züge. Die Fahrgäste wollen nicht mit vielen Fahrgästen auf überfüllten Bahnsteigen über lange Zeit auf den nächsten Zug warten müssen. Kurze Takte bedeuten geringere Warte- und Umsteigezeiten an den RRR-Haltestellen.

Erfordert der RRX 215 Meter lange Haltestellen, da ein Zug aus zwei je 105 Meter langen Zugteilen besteht, wäre beim RRR eine Zuglänge von nur 120 Metern erforderlich. Dabei entspräche die Kapazität eines RRR-Zuges der eines RRX-Zugteils (800 Fahrgäste, davon 400 auf Sitzplätzen). Ein RRR-Zug müsste, anders als der RRX, allerdings nicht als Doppelstockzug ausgeführt werden. Denkbar wäre auch RRX-Züge mit nur einem Zugteil auf der RRR fahren zu lassen, sofern diese über Oberleitungen verfügt und die aufgeständerte RRR-Trasse auf die vergleichsweise hohe Achslast des RRX ausgelegt wird.

Aufgrund der geringeren Zuglängen könnten die RRR-Halte entsprechend kürzer gebaut werden. Der Zugtakt könnte gegenüber dem RRX von 15 Minuten pro Stunde (RRX Endausbau) auf 3-4 Minuten in den Hauptverkehrszeiten und 7-8 Minuten in den Nebenverkehrszeiten verdichtet werden.

Zwar wären die Züge des RRR nur halb so lang wie die des RRX und böten nur halb so vielen Fahrgästen Platz, sie würden aber doppelt bis vier Mal so häufig fahren. Die Wartezeiten reduzieren sich dadurch beträchtlich: Von durchschnittlich 7,5 Minuten auf 1,5 Minuten in der Hauptverkehrszeit und 3,5 Minuten sonst. Das würde die Attraktivität der RRR-Linien erheblich erhöhen und deutlich mehr Menschen an Rhein und Ruhr bewegen, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.

Errichtung durch Deutsche Bahn (DB InfraGO) oder einen anderen Investor? – Unter den aktuellen Bedingungen erscheint es unmöglich, dass die Deutsche Bahn (DB InfraGO) ein Megaprojekt wie die Errichtung der RRR stemmen kann.

Für eine Realisierung sollte also nach anderen Lösungen gesucht werden. Ein Blick nach Kanada zeigt, was alternativ möglich ist. In Montreal wurde der Réseau express métropolitain (REM) von einem kanadischen Pensionsfond (CDPQ) errichtet. Dieser ist für zunächst 99 Jahre auch Betreiber des Nahverkehrssystems.

Generell würde ein eigenständiges Schienennahverkehrssystem, dass dem Monopol der Deutschen Bahn entzogen ist, den Unternehmen, die Bahninfrastruktur schaffen, helfen. Die einseitige Abhängigkeit von der Deutschen Bahn würde zumindest in NRW teilweise beendet. Dass die Umsetzung wie Durchführung von Schienenverkehrsprojekten nicht mehr nur von einem Unternehmen und dessen Finanzkraft wie Organisationsvermögen abhängt, wäre auch für die Kunden vorteilhaft.

Schlussfolgerung – Mit einer überwiegend aufgeständerten, eigenen RRR-Trasse, mit modern gestalteten Haltestellen und einem vollautomatisierten Zugsystem lassen sich bereits bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 120 km/h Fahrtzeitverkürzung von bis zu 40 % realisieren (Fahrtzeiten und Haltestellen der RRR). Wären die RRR-Züge mit Geschwindigkeiten bis 150 km/h unterwegs, würde der Fahrzeitgewinn nochmals deutlich steigen.

Fast 5,8 Mio. Menschen wohnen in den Städten und Gemeinden, die die Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie durchquert. 10,1 Mio. Menschen leben in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Über eine halbe Millionen Fahrgäste pro Tag wären auf der RRR zu erwarten.

Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie vs. Zielnetz 2040

Im Ergebnis lassen sich mit der RRR also deutlich dichtere Zugtakte und kürzere Fahrtdauern erreichen als mit dem durchaus ambitionierten Zielnetz 2040, das der VRR 2023 vorgestellt hat (Zielnetz 2040), dessen Realisierung allerdings bisher nicht nennenswert vorangekommen ist.

Eine Ergänzung des bestehenden Netzes, wie sie das Zielnetz 2040 vorsieht, steigert die Komplexität des Gesamtsystems und lässt weiterhin keinen vollautomatisierten Zugverkehr zu. Auch ist eine Modernisierung der Haltestellen auf den heute bereits in Ostasien üblichen Standard nicht vorgesehen. 2024 waren im VRR nur rund 68 % der Regionalexpresszüge pünktlich unterwegs, 6,5 % der Züge fielen aus (VRR Qualitätsbericht SPNV). Ohne Automatisierung bei steigender Netz-Komplexität ist auch in Zukunft keine Verbesserung bei der Zuverlässigkeit im regionalen Nahverkehr zu erwarten.

Ein Nahverkehrsnetz, das auf einer Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie basiert, ist zuverlässiger, pünktlicher, schneller, dichter getaktet, für die Fahrgäste einfacher verständlich, komfortabler und damit in vielfacher Hinsicht mehr an den Bedürfnissen der Fahrgäste orientiert als das Zielnetz 2040.

Will die Rhein-Ruhr-Region 2040 oder 2044 die olympischen Spiele ausrichten, kann das nicht gelingen, wenn man vom Kölner Hauptbahnhof bis zur Schalke Arena zu den Schwimmwettbewerben mit Bus und Bahn 1:39 Stunden benötigt und diese “schnelle” Verbindung auch nur einmal die Stunde möglich ist (Ruhrgebietsstädte bei Olympiabewerbung ausgebootet). Die RRR würde dagegen eine Verbindung bei direkter Umstiegshaltestelle zur Straßenbahnlinie 302 in rund einer Stunde Fahrtzeit ermöglichen.

Unbedingte Voraussetzung für die positive Entwicklung der Metropole Ruhrstadt (Was wäre, wenn? – Gäbe es die Ruhrstadt seit den 80ern) ist ein öffentlicher Nahverkehr, der mit dem mithalten kann, was in dieser Hinsicht in europäischen und ostasiatischen Metropolen üblich und schon heute Standard ist.

Vollautomatisierte Züge gehören im Regional- und Nahverkehr in ostasiatischen Metropolen schon heute zur Normalität, teilweise werden sie ebenfalls in Europa und Nordamerika eingesetzt. Die Komplexität des Bahnnetzes an Rhein und Ruhr ließe eine Vollautomatisierung auch in 30 Jahren nicht zu. Das Zielnetz 2040 kann daher zu einem Nahverkehrsnetz basierend auf einer vollautomatisierten Rhein-Ruhrstadt-Ringlinie schon aus diesem Grund nicht konkurrenzfähig sein.

Foto im Titelbild: Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)