Einseitige Verkehrspolitik kommt Menschen in Bochum und dem Ruhrgebiet teuer zu stehen

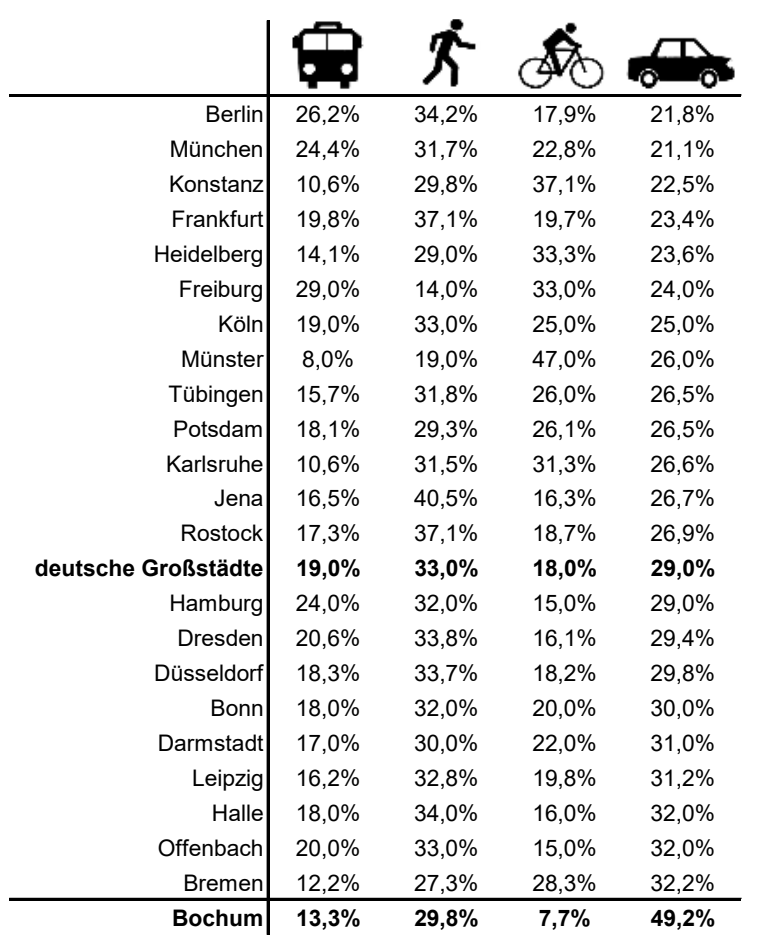

Die hohen Spritpreise treffen die Menschen im Ruhrgebiet besonders hart. denn in Bochum und dem Revier nehmen die Menschen deutlich häufiger das Auto als sonst in deutschen Großstädten. Ein Umstieg auf Bus und Bahn oder das Rad kommt oft nicht in Frage, der öffentliche Nahverkehr und das Radwegenetz sind im Ruhrgebiet einfach zu schlecht. Für die einseitige Autoverkehrspolitik der letzten Jahrzehnte bezahlen die Menschen jetzt einen hohen Preis.

In Bochum nehmen die Menschen doppelt bis anderthalbmal so häufig das Auto wie in modernen, in Sachen Mobilität fortschrittlichen deutschen Großstädten. Für Benzin und Diesel geben sie entsprechend mehr Geld aus. Die aktuellen Preissteigerungen bei den Kraftstoffen schlagen somit deutlich härter auf die Geldbeutel der Menschen durch, die in Bochum zu Hause sind, als bei denen, die in Frankfurt, Freiburg, Münster oder Düsseldorf wohnen.

Attraktive Alternativen zum Auto fehlen in Bochum wie im Ruhrgebiet

Und noch ein weiterer Nachteil trifft die Einwohnerinnen und Einwohner des Ruhrgebiets, während die Menschen in anderen Städten oft die Möglichkeit haben vom Auto auf Bus- und Bahn oder das Rad umzusteigen, um Geld für Benzin und Diesel zu sparen, besteht die Möglichkeit für Menschen in Bochum und dem Ruhrgebiet oft nicht, denn es gibt weder einen leistungsfähigen Nahverkehr noch ein stadtweites Netz guter und sicherer Radwege.

Verkehrspolitik hieß in Bochum und dem Ruhrgebiet in den letzten Jahrzehnten immer primär den Autoverkehr durch den Ausbau von Straßen und Parkmöglichkeiten noch attraktiver zu machen. Daran hat sich bis heute nicht viel verändert. Nennenswerte Ausbaupläne für den ÖPNV gibt es in Bochum trotz ausgerufenem Klimanotstands nicht. SPD und Grüne lehnen faktisch jede systematische Ausweitung des ÖPNV-Netzes ab (zuletzt im Dezember 2021; Vorgang 20213912). Seit den 60er Jahren ist das Straßen- und Stadtbahnnetz der Stadt geschrumpft statt gewachsen (Über 65 Jahre Rückbau und Stillstand beim Nahverkehrsnetz).

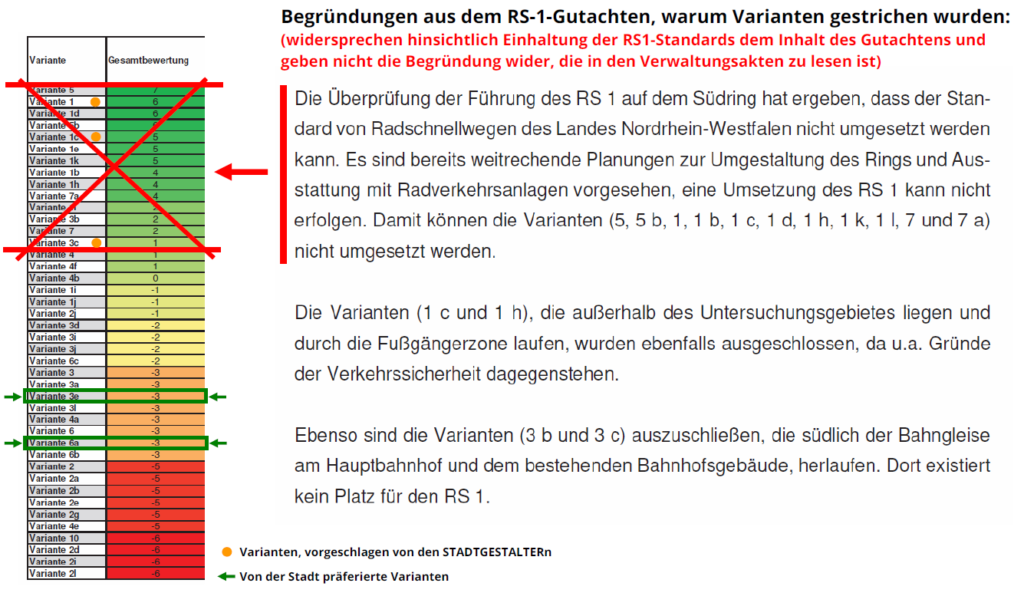

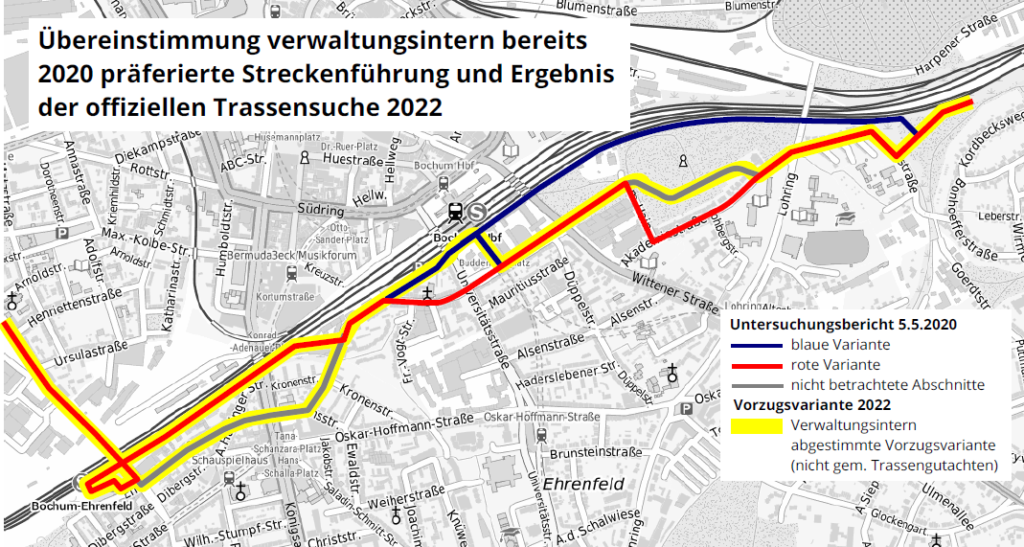

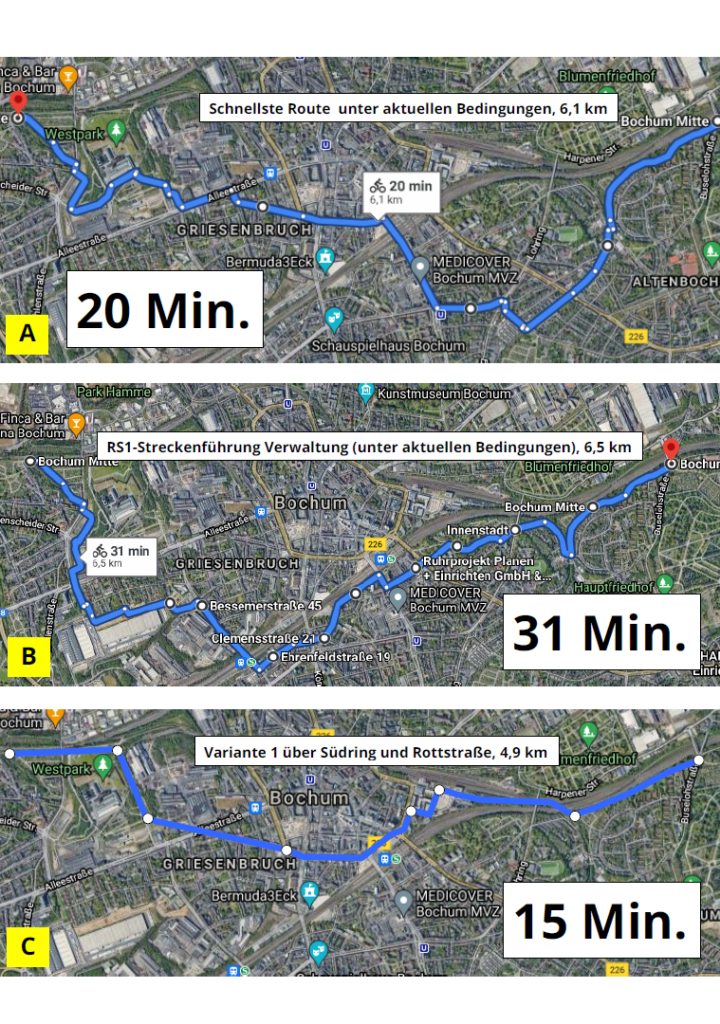

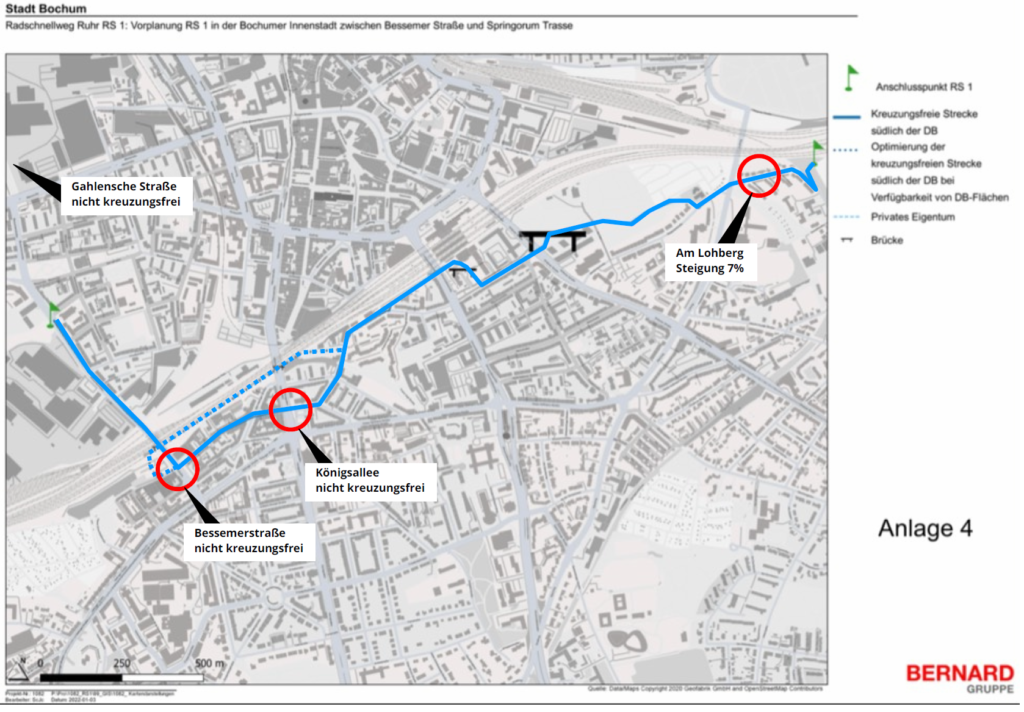

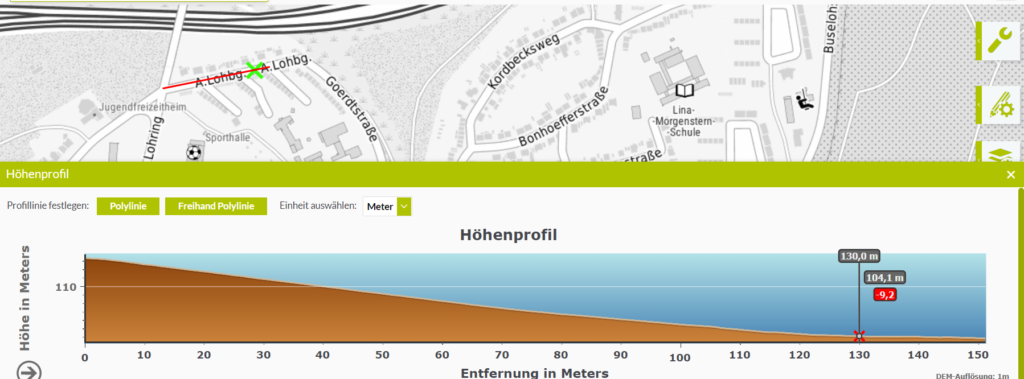

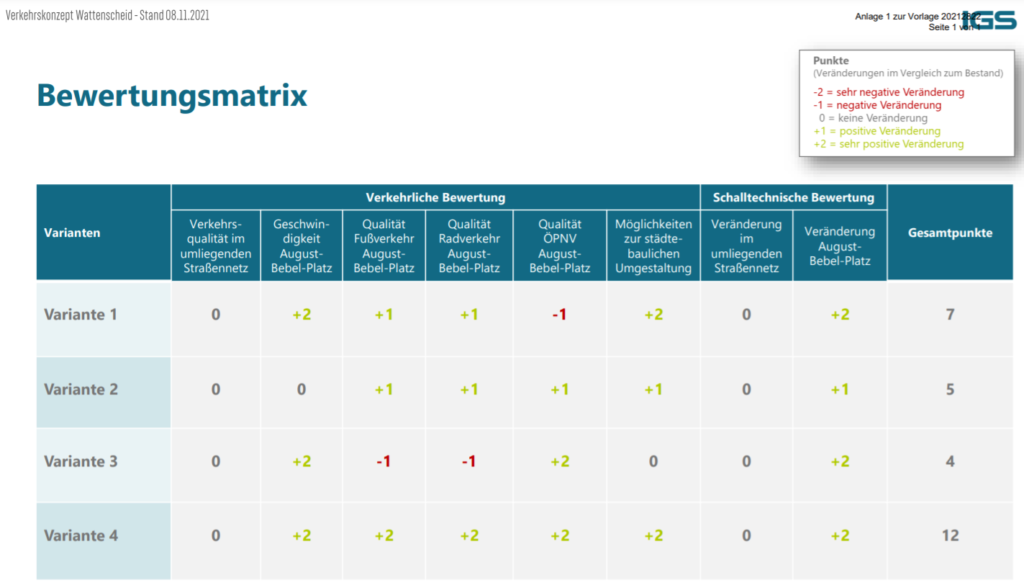

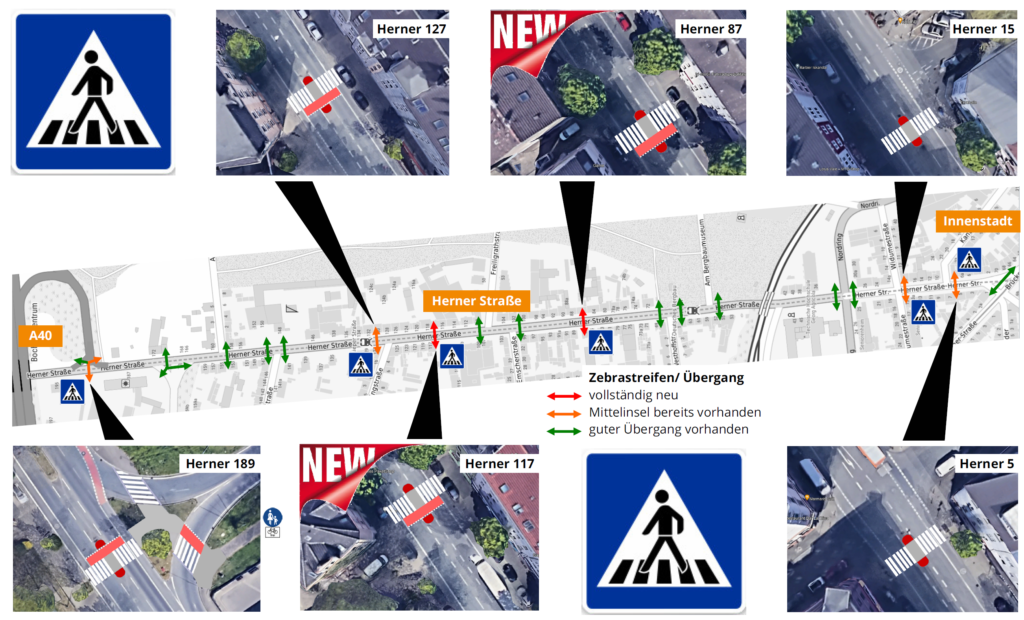

Auch beim Radverkehr stehen Rot und Grün auf der Bremse. Nicht mal die im Radverkehrskonzept 1999 festgeschriebenen Dringlichkeitsmaßnahmen wurden bis heute alle umgesetzt (Trauriges Jubiläum – 20 Jahre Radkonzept, kaum Zählbares passiert). Den Beschluss ein zeitgemäßes Radverkehrskonzept aufzustellen, hat die Verwaltung mit Billigung von SPD und Grünen über Jahre verschleppt (Stadt und Politik blockieren Radwegeausbau). Bis heute liegt das neue Konzept nicht zum Beschluss vor. Bei der Planung des Radschnellwegs RS1 setzte die Verwaltung entgegen der Empfehlungen des Gutachterbüros die unattraktive, von der Innenstadt abgewandte, langsame Streckenführung durch, weil die schnellen, attraktiven Streckenvarianten ggf. eine Einschränkung des Autoverkehrs bedeutet hätten (Große Radschnellweg-Trassensuche nur Show). Radverkehr darf in Bochum nur da stattfinden, wo er den Autoverkehr nicht stört. Was an Radverkehrsmaßnahmen von der Stadt geplant wird, wird mit betonter Langsamkeit umgesetzt. Bei diesem Tempo wird Bochum auch in 20 Jahren über kein flächendeckendes Netz guter und sicherer Radwege verfügen.

Menschen wurden in Bochum vom Auto abhängig gemacht

Beklagen sich Menschen in Bochum über das unzureichende Nahverkehrs- oder Radwegenetz, wird ihnen gesagt “Nimm doch das Auto.” In der Folge funktioniert das tägliche Leben vieler Bochumer Haushalte nicht mehr ohne Auto. Die Kinder werden mit dem Auto zu Schule und KiTa gebracht. Zum Wocheneinkauf wird mit dem Auto gefahren. Die Arbeitsstelle kann in angemessener Zeit nur mit dem Auto erreicht werden. Auch zu Freizeitorten kommt man oft nur gut mit dem PKW. So fehlt nicht nur dem Kemnader See eine gute ÖPNV-Anbindung.

Für viele ist es selbstverständlich geworden, dass Arbeitsstelle, Schule, KiTa, Sportverein oder der Discounter, bei dem eingekauft wird. so weit weg vom Wohnort liegen, dass sich diese nur noch gut mit dem Auto erreichen lassen. In Sachen Mobilität moderne Städte versuchen den Menschen die Dinge des täglichen Bedarfs in der nahen Umgebung anzubieten, damit sich diese zu Fuß oder mit dem Rad erledigen lassen, in Bochum zeigt sich die Politik an solchen Zielen desinteressiert. Entsprechende Konzepte wie die 15-Minuten Stadt werden abgelehnt (Bochum wird zur 15-Minuten-Stadt, Vorlage 20210191).

Während in Freiburg bereits heute für 36% der Wege zur Arbeit das Rad genommen wird und 44% der Einkaufswege zu Fuß erledigt werden (Städte in Bewegung), nimmt man in Bochum bevorzugt das Auto, dabei zeigte die Befragung bei der Bürgerkonferenz 2019, dass auch in Bochum viele Menschen viel lieber mit dem ÖPNV (34%) und dem Rad (17%) zur Arbeit fahren würden und zum Einkaufen statt dem Auto das Rad nehmen (31%) oder zu Fuß gehen (28%) würden (Ergebnisse der Bürgerkonferenz 2019 – Befragung zur Mobilität der Zukunft)

Nur schöne Worte statt Taten bei Mobilitätswende und Klimaschutz

Die schönen Worte von Rot-Grün in Wahlkampfzeiten zu Mobilitätswende und Klimaschutz sind nichts mehr als Lippenbekenntnisse. Real ist keine Bereitschaft zu erkennen die antiquierte Autovorrangpolitik ernsthaft in Frage zu stellen. Wollen die Menschen in Bochum sicher und in angemessener Zeit von A nach B kommen, dann müssen sie in den meisten Fällen das Auto nehmen. Indirekt sind die meisten Bochumer Haushalte damit gezwungen mindestens ein Auto zu besitzen. Ohne eigenes Fahrzeug wäre es vielen nicht möglich schnell und komfortabel zu den Zielen zu kommen, die sie täglich erreichen müssen.

Haushalte zahlen 56 bis 84 Euro jeden Monat mehr für Sprit

Werden in einem Bochumer Haushalt pro Woche 200-300 km mit dem Auto gefahren, dann ergeben sich angesichts einer Preissteigerung von über einem Euro pro Liter bei Diesel und einem Verbrauch von 7 Litern pro 100 km Stand heute Mehrkosten von 56 bis 84 Euro pro Monat gegenüber dem letzten Jahr.

Die Entscheidung, die Verkehrspolitik einer Stadt einseitig auf das Auto auszurichten und die mangelnde Bereitschaft das konsequent und möglichst schnell zu ändern, haben für die Menschen, die in Bochum leben, gravierende finanzielle Folgen. Zählte Bochum und das Ruhrgebiet bisher in der Lebenshaltung deutschlandweit zu den günstigen Städten, ist dieser Standortvorteil jetzt kaum mehr vorhanden. Die überdurchschnittlich hohen Mobilitätskosten im Ruhrgebiet, machen das Leben im Ruhrgebiet plötzlich deutlich teurer und unattraktiver.

Entgegen der Erfahrungen aus der Ölkrise in den 70er-Jahren, den Folgen knapper werdender Ressourcen, den Notwendigkeiten des Klimaschutzes und allen Warnungen von Volkswirten hinsichtlich den Gefahren von hoher Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus autokratisch bis diktatorisch regierten Staaten, glaubte die Politik im Ruhrgebiet an ewig niedrige Benzin- und Dieselpreise. Der Preis für diese politische Fehleinschätzung ist hoch, ihn müssen jetzt die Bewohner*innen des Ruhrgebiets teuer bezahlen, besondere jene, die zu den finanzschwächeren Bevölkerungsgruppen zählen und das sind im armutsgeplagten Ruhrgebiet überdurchschnittlich viele.

Umdenken bei SPD nicht in Sicht

Wer angesichts dieser Umstände mit einem Umdenken in der Stadtpolitik rechnet, liegt falsch. Es gibt keine Anzeichen, dass Rot-Grün angesichts der sich verschärfenden Situation

ernsthafte Schritte in Richtung Mobilitätswende unternehmen wird. Der Wirtschaftsplan des städtischen Nahverkehrsunternehmens BOGESTRA sieht keine Investitionen in den Ausbau des Bochumer Nahverkehrsnetzes vor. Beim Radverkehr ist die Bochumer SPD nicht mal bereit den moderaten Forderungen des Bochumer Radentscheids nachzugeben, die für jedes Jahr 20 km zusätzliche Radwege, davon 8 km an Hauptverkehrsstraßen vorsehen (Kein Kompromiss mit der SPD). Das ist besonders angesichts dessen, dass die Stadt sich schon bei der Umsetzung der Maßnahmen aus dem noch gültigen Radverkehrskonzept 1999 zehn bis fünfzehn Jahre im Zeitverzug befindet, unverständlich. Doch das Ziel, das Versäumte aufzuholen, wird offensichtlich nicht verfolgt. Die Grünen nehmen die Blockadehaltung ihres Koalitionspartners bei der Mobilitätswende gewohnt klaglos hin. Wie immer fügt man sich. In Bochum wird im Verkehr seit jeher nur das gemacht, was die SPD will.

Eskaliert der Ukraine-Krieg weiter und stoppen Europa wie Deutschland die Rohstoffexporte aus Russland, von wo das Land 55 Prozent aller Gaslieferungen bezieht, die Hälfte der Kohle und 35 Prozent des Rohöls, werden die Energie-und Kraftstoffpreise weitere Höchststände erreichen. Dann werden immer mehr Menschen gezwungen sein ihr Auto stehen zu lassen und stattdessen den ÖPNV oder das Rad zu nutzen. Dem wird weder Bochum noch sonst eine Stadt im Ruhrgebiet gewachsen sein. In der Folge werden bei zunehmender Zahl von Radfahrenden mangels sicherer Radwege zwangsläufig die Unfallzahlen mit Fahrradbeteiligung steigen. Dann wird die Unwilligkeit von SPD und Grünen alles für eine schnelle wie konsequente Mobilitätswende zu tun für die Menschen nicht nur teuer, sondern für einige auch schmerzhaft.