180 Mio. Defizit – Haushaltsnotlage 2.0 – Die Ursachen

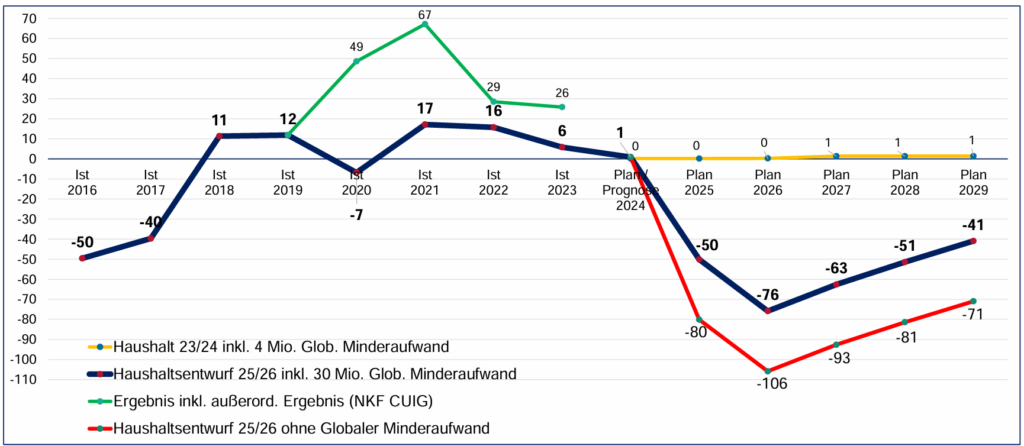

Erst ab 2020 endete für Bochum die Haushaltssicherung. Jetzt weist der Doppelhaushalt 2025/2026 wieder erhebliche Defizite in Höhe von 80 Mio. und 106 Mio. aus. Der Weg in eine neue Haushaltsnotlage ist vorgezeichnet. Die Ursachen für die erneute Haushaltskrise zeigen, die Politik hat aus 11 Jahren Haushaltsnotlage (2009-2019) nichts gelernt.

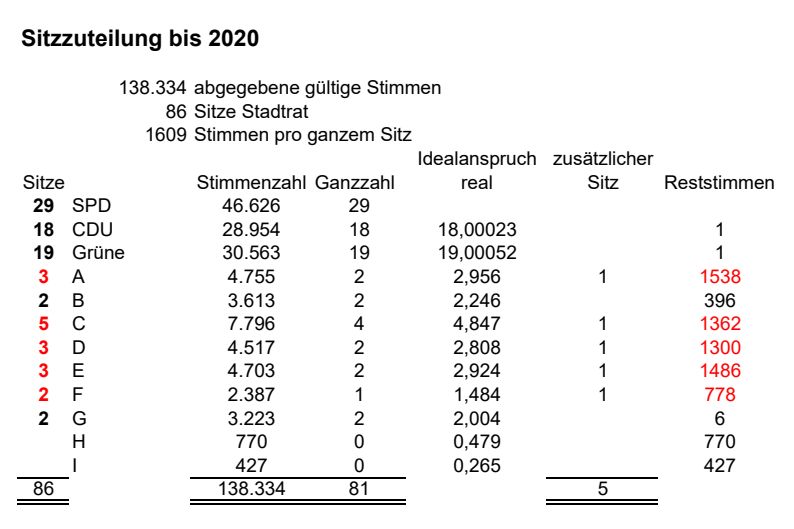

Zumindest auf dem Papier schafft Bochum seit dem Jahr 2018 den Haushaltsausgleich. Es wurden angesichts des Haushaltsvolumens von 1.800 Mio. geringfügige Haushalsüberschüsse von 1-17 Mio. erzielt, 2020 ein minimales Defizit von 7 Mio.. Aber bereits im laufenden Haushaltsjahr wird das Defizit nur durch die mit mehr Glück als Verstand erzielten Sondereinnahmen des STEAG-Verkaufs aufgrund der Ukraine-Krise vermieden, sonst müsste der überplanmäßige Verlust der BOGESTRA aus dem Haushalt finanziert werden, was schon für 2024 ein Defizit von über 30 Mio. bedeuten würde.

Wie konnte es zu der erneuten Haushaltsnotlage kommen?

Der am 05.09.2024 von der Kämmerin eingebrachte Haushaltsentwurf sieht für 2025 ein Defizit von 80 Mio., für 2026 sogar von 106 Mio. Euro vor.

Es stellt sich die Frage, wie konnte es dazu kommen? Politik und Kämmerin beklagen zu Recht die Unterfinanzierung der Kommunen und eine fehlende Lösung für die Ablösung der Altschulden. Doch wesentliche Ursachen liegen auch in der Stadtpolitik, die es nicht als Aufgabe angesehen hat, den absehbar steigenden Ausgaben entgegenzuwirken und gezielt die Einnahmen zu steigern. Das nun eintretende Finanzdesaster war lange absehbar, man hat die Entwicklung jedoch bewusst ignoriert.

Um die genannten Defizite zumindest teilweise zu mindern, will die Kämmerin 2025/26 30 Mio. einsparen. Wie, dafür haben weder Verwaltung noch Politik bisher ein Konzept, nur die Position “Globaler Mehraufwand” steht im Haushalt. Das ist weder kreativ noch seriös.

Die Versäumnisse der Stadtpolitik

Betrachtet man die Ursachen für das zunehmende Haushaltsdefizit, lässt sich erkennen, wo die Versäumnisse der Bochumer Stadtpolitik – besonders der letzten 10 Jahre – liegen:

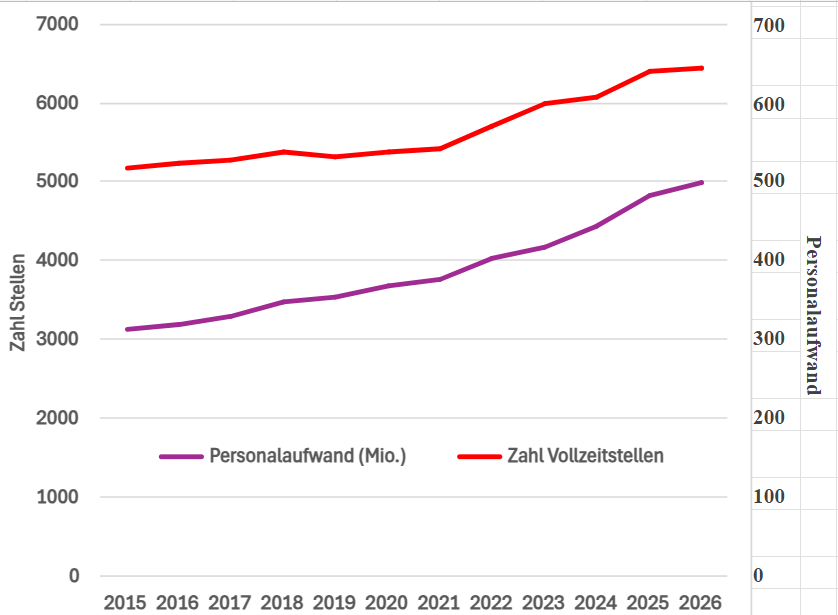

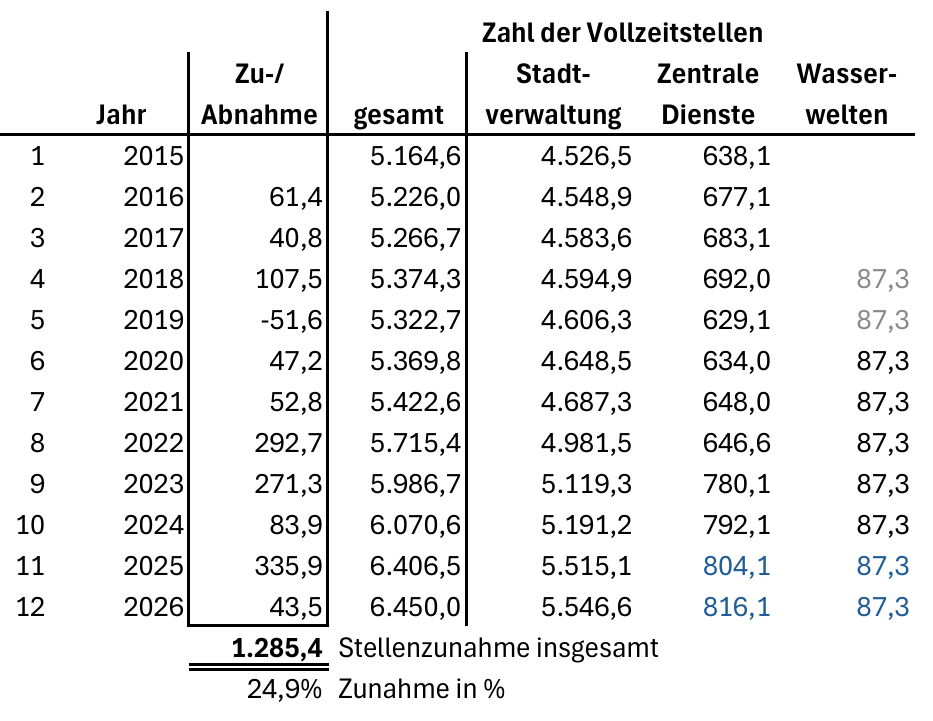

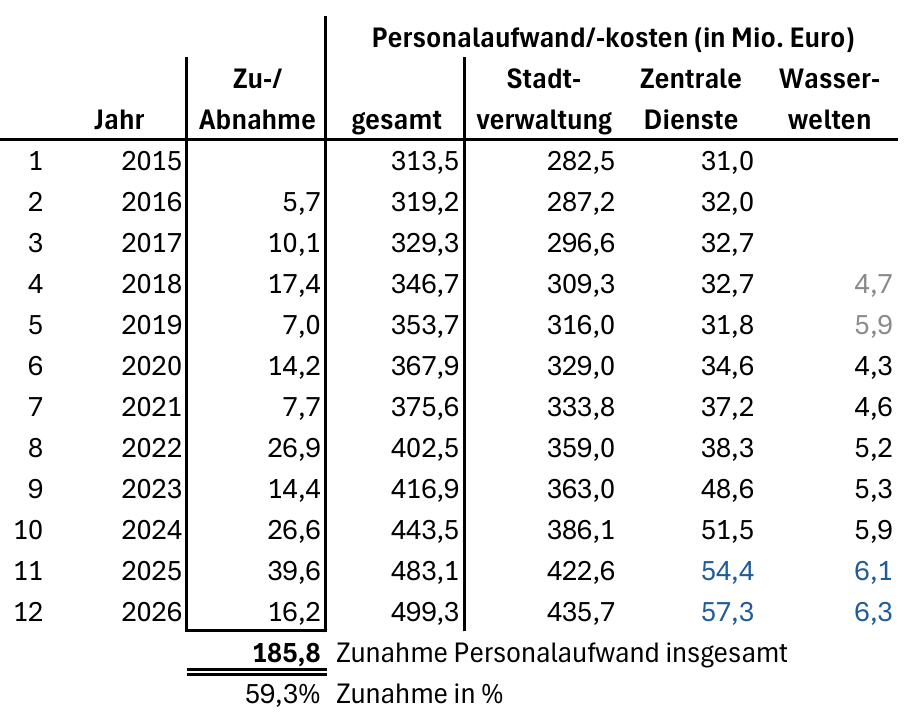

Personalaufwand – Die Personalaufwendungen der Stadt werden sich von 2015 bis 2026 um 186 Mio. Euro von 313 Mio. auf knapp 500 Mio. Euro erhöhen. Das ist ein Anstieg von fast 60%. Hinzu kommen die Kosten für die Einrichtung der neuen Arbeitsplätze (Büromieten, Arbeits- und Büroausstattung u.ä.). In 12 Jahren hat die Stadt 1.285 neue Stellen geschaffen, aus 5.165 Stellen 2015 werden bis 2026 voraussichtlich 6.450. Das bedeutet eine Zunahme um fast ein Viertel.

Was tat die Politik gegen die sichtbar ausufernden Personalkosten? Nichts. Dabei war das Problem und seine Folgen bekannt (2017: Bochumer Bürokratie wächst ungebremst, 2022: Verwaltung wird immer teurer, Geld fehlt für Zukunftsinvestitionen ). Die Mehrheitskoalition von Rot-Grün ignorierte das Problem.

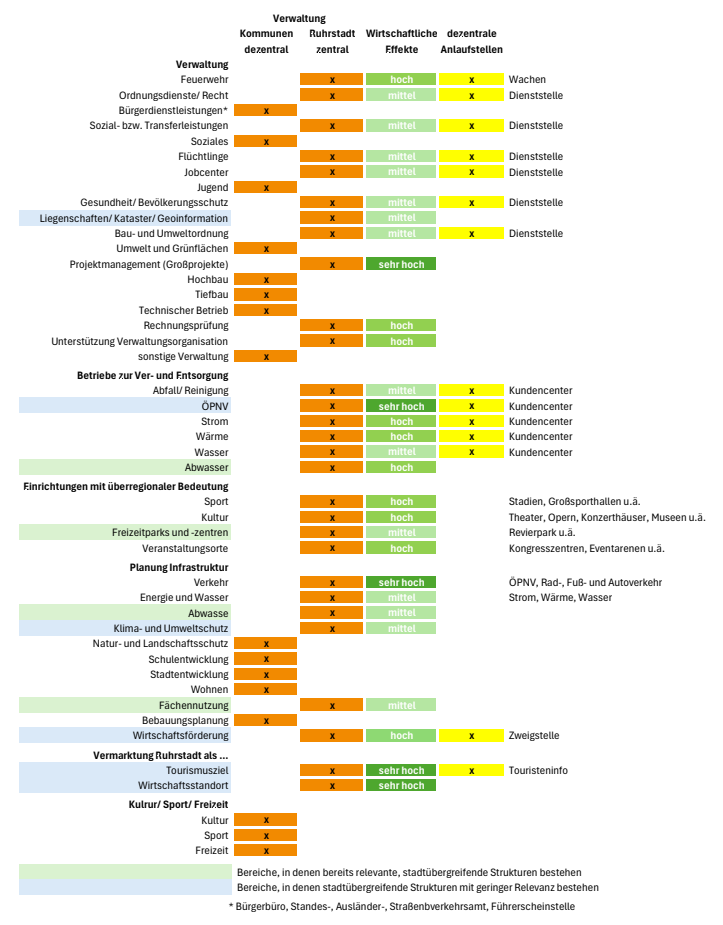

Bis heute ist man weder willens, die Verwaltung effizienter und schneller aufzustellen, noch ist man bereit, die Bürokratiekosten zu senken, indem man Ämter und Abläufe konsequent zusammen mit denen anderen Stadtgemeinden der Ruhrstadt in zentralen Einrichtungen bündelt (Bochumer Stadtverwaltung zu oft zu langsam und ineffizient). Das maßlose Ausufern der Bürokratie ist also zu großen Teilen auch ein hausgemachtes Problem.

Das maßlose Aufblähen der Verwaltung hätte vorausschauend verhindert werden müssen. Die jetzt geschaffenen Strukturen zurückzunehmen, wird ungleich schwieriger.

In den nächsten Jahren muss alles unternommen werden, den Personalaufwand um mindestens 80-100 Mio. Euro pro Jahr zu senken.

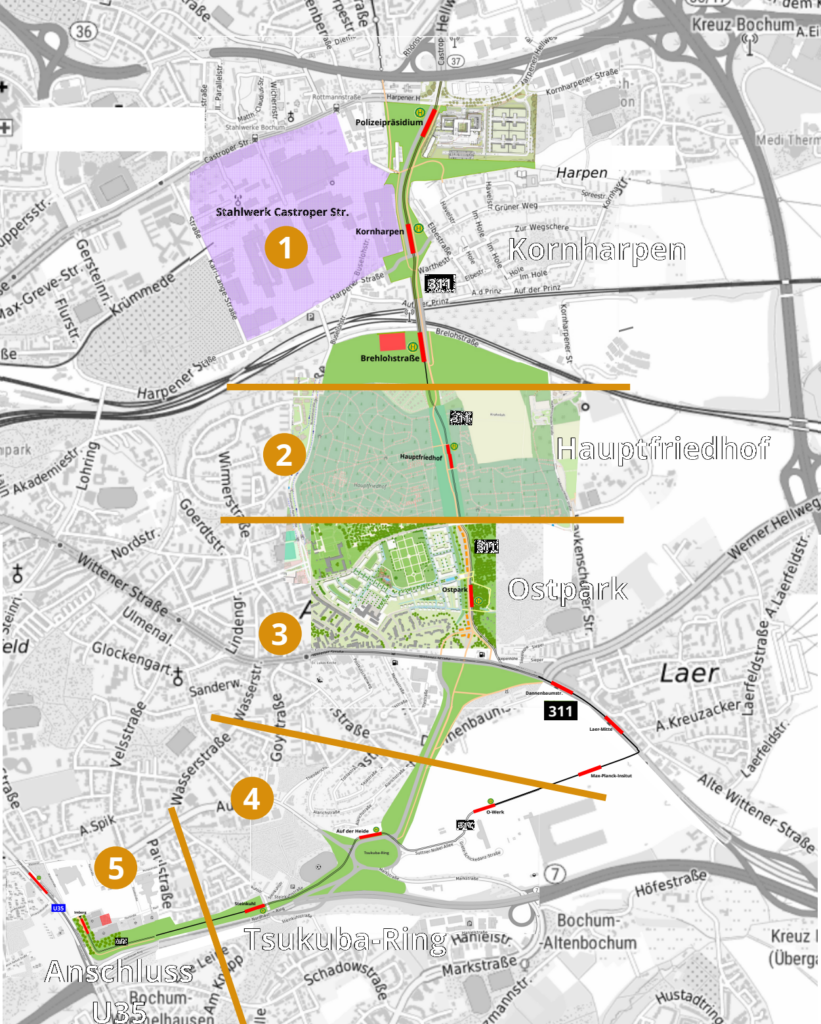

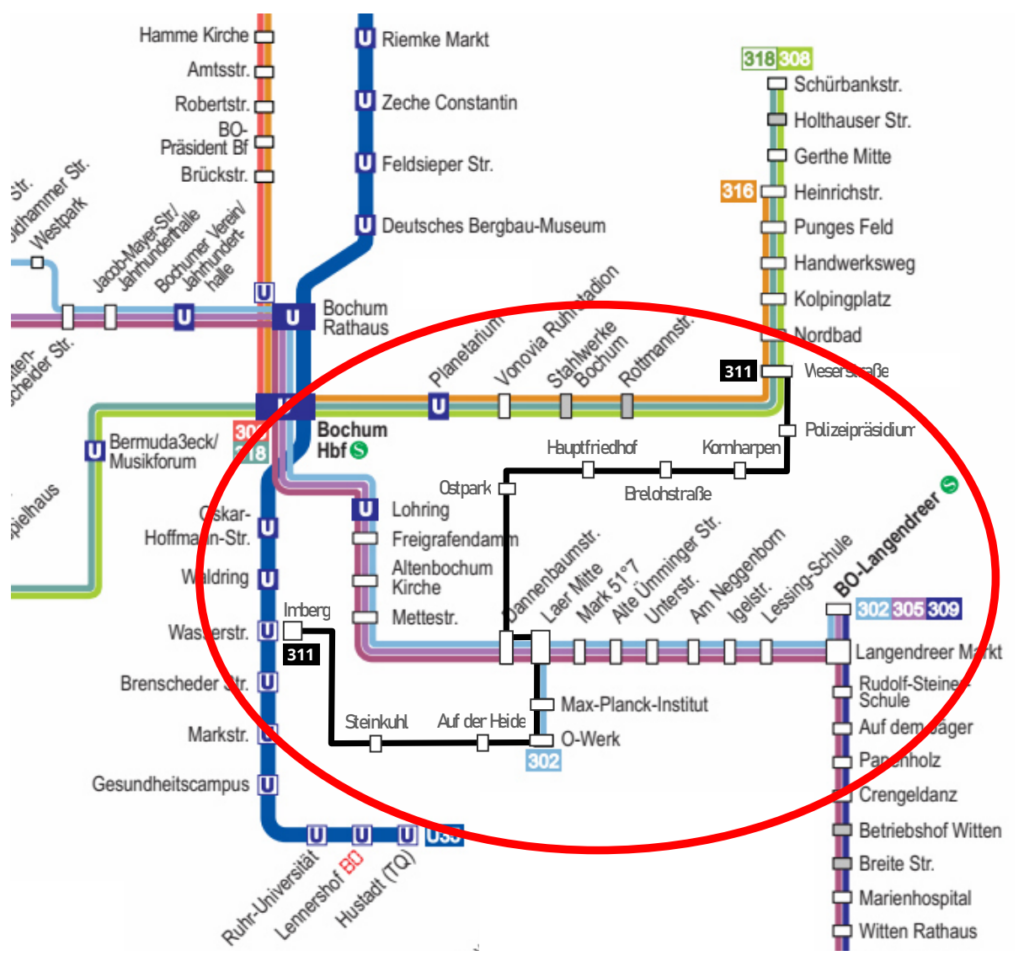

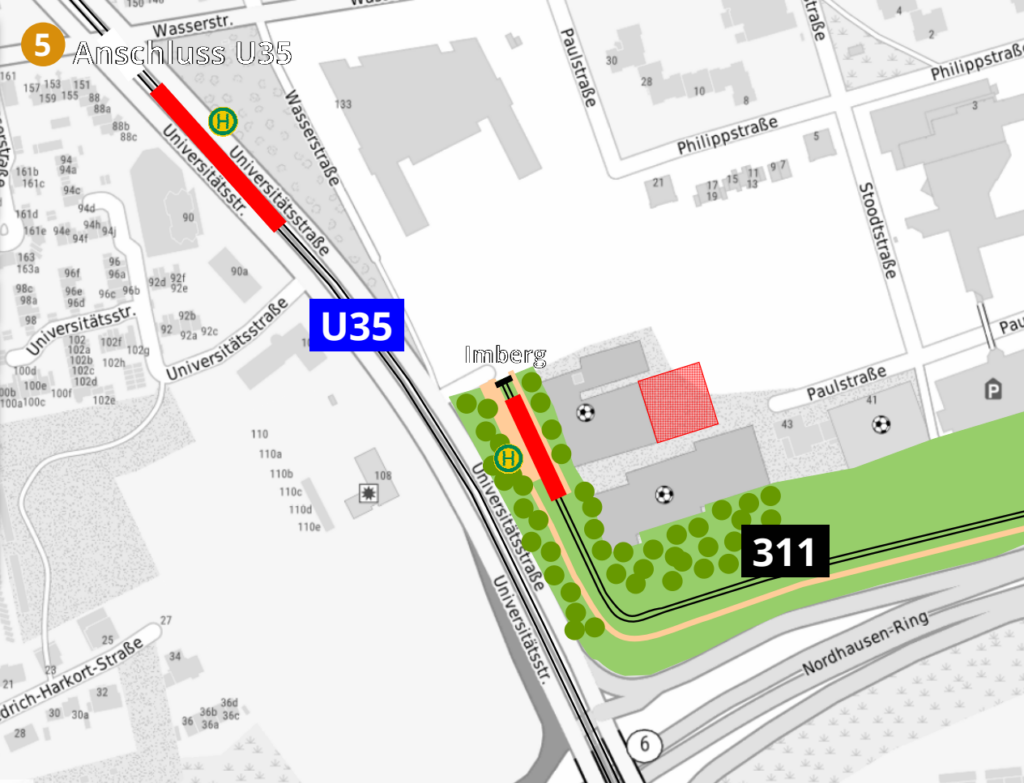

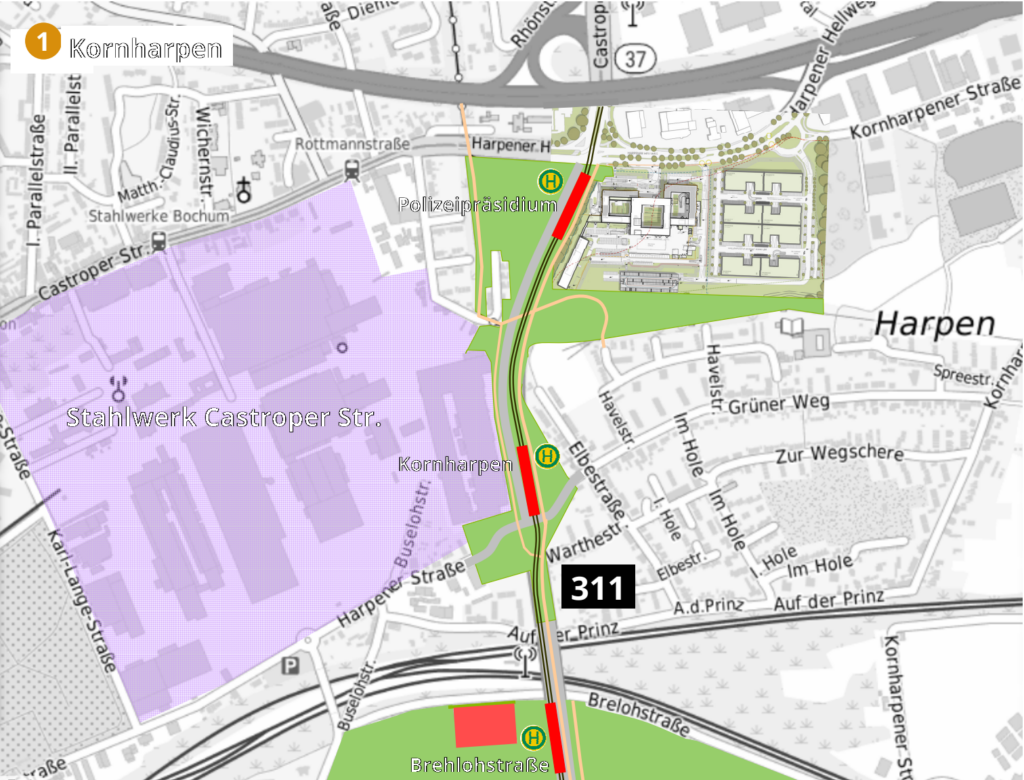

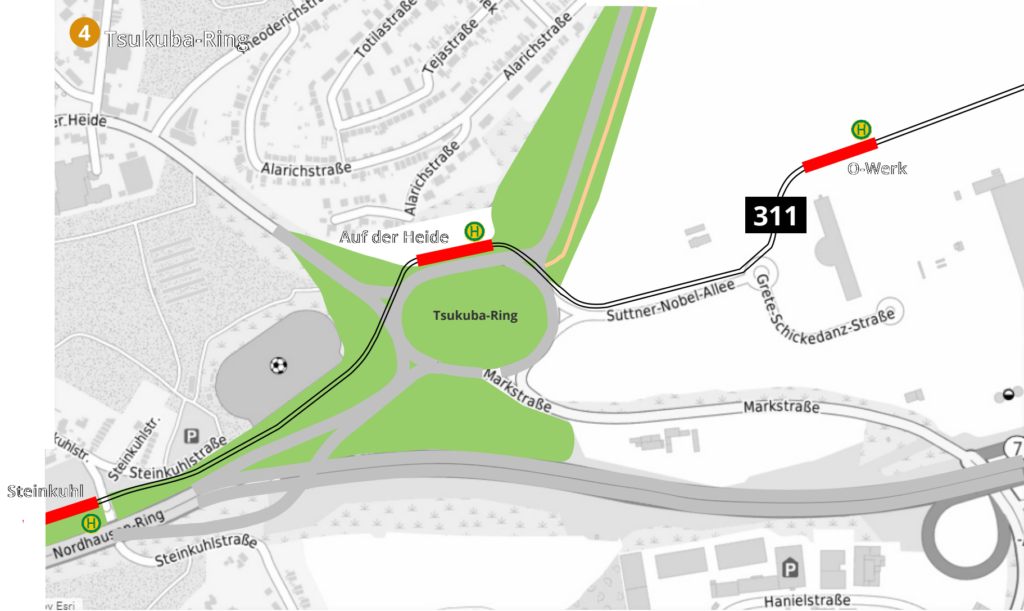

Sanierungsfall BOGESTRA – Der Verlust des Bochumer Nahverkehrsunternehmens ist für den Stadthaushalt untragbar geworden. Fast 90 Mio. statt bisher 60 Mio. Euro Verlust pro Jahr kann die Stadt nicht stemmen. Das Unternehmen ist ein Sanierungsfall (BOGESTRA wird zum Sanierungsfall), es kann die notwendigen Investitionen nicht mehr stemmen und ist überschuldet.

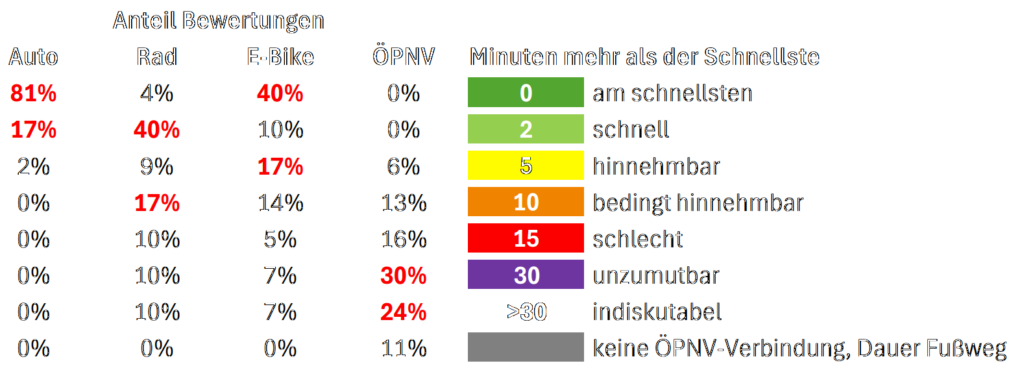

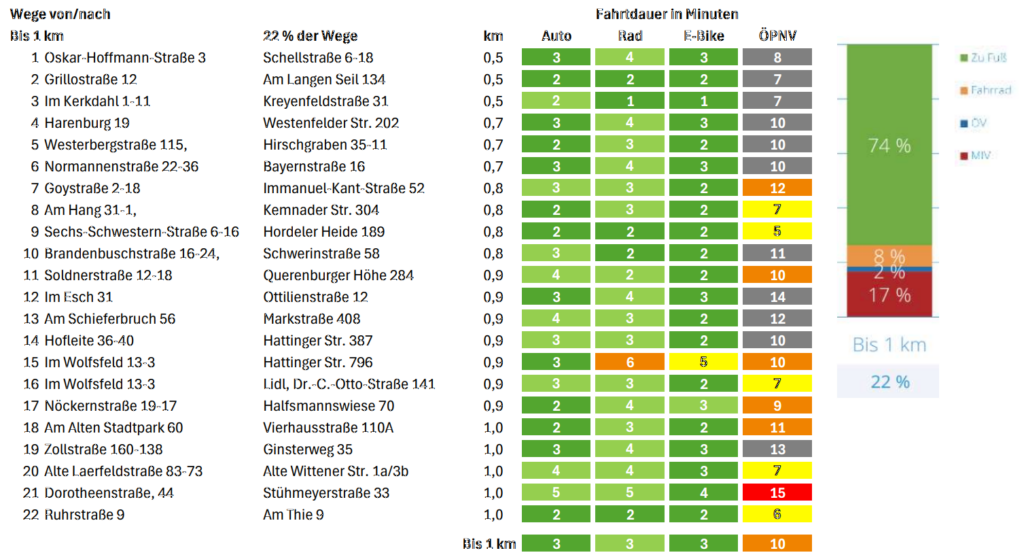

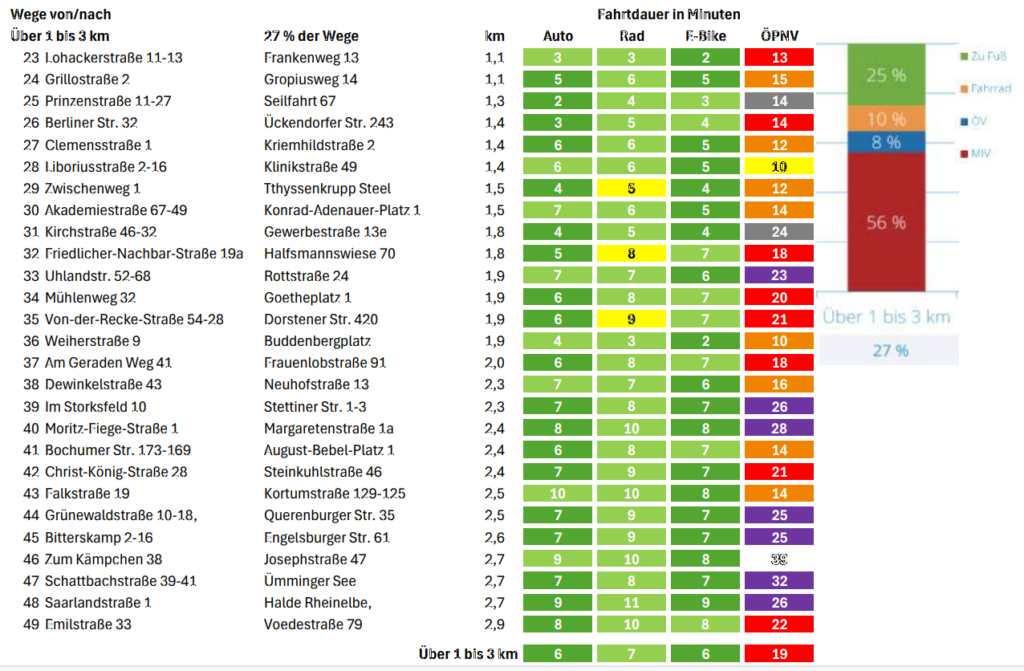

Doch Rot-Grün weigert sich, die nötigen Schritte zu unternehmen, um das Unternehmen zu sanieren und ein attraktives ÖPNV-Angebot zu schaffen. Der seit Jahren andauernde Widerstand von SPD und Grünen gegen einen metropolengerechten Ausbau des ÖPNV-Netzes und ein attraktives Tarif- und Ticketsystem kostet die BOGESTRA jedes Jahr weitere Millionen. Zu befürchten ist, dass die Kundenzahlen in den nächsten Jahren weiter zurück gehen, das Defizit weiter steigt und der Stadthaushalt immer stärker belastet wird.

Die umgehende Sanierung der BOGESTRA ist unumgänglich. Nur so kann verhindert werden, dass das Unternehmen den Stadthaushalt ganz zum Einsturz bringt.

Das Defizit muss auf unter 70 Mio. gedrückt werden, um den Haushalt um mindestens 20-30 Mio. zu entlasten.

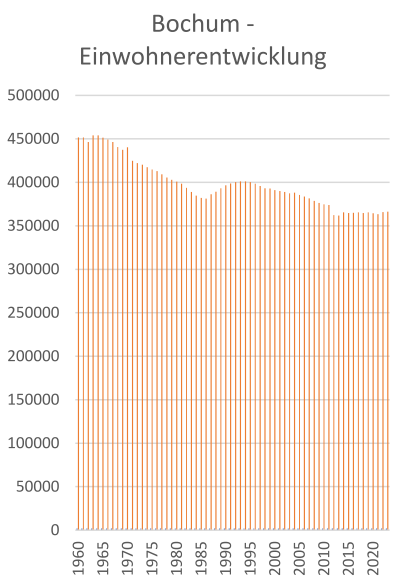

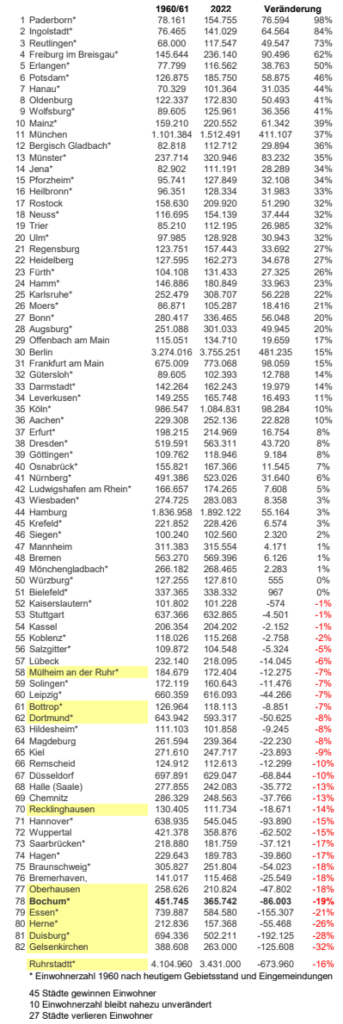

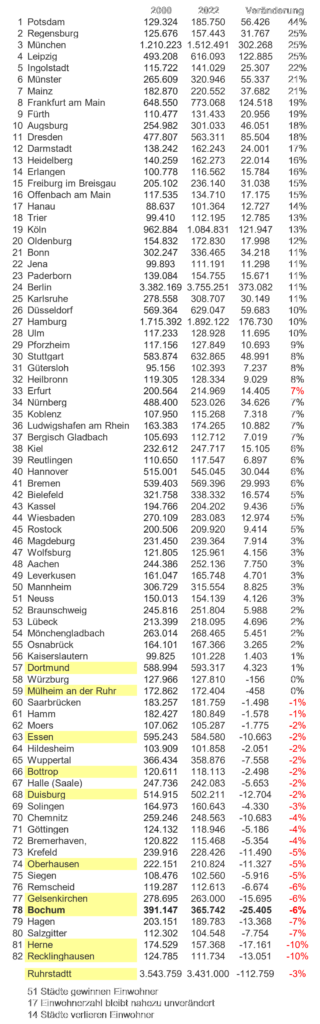

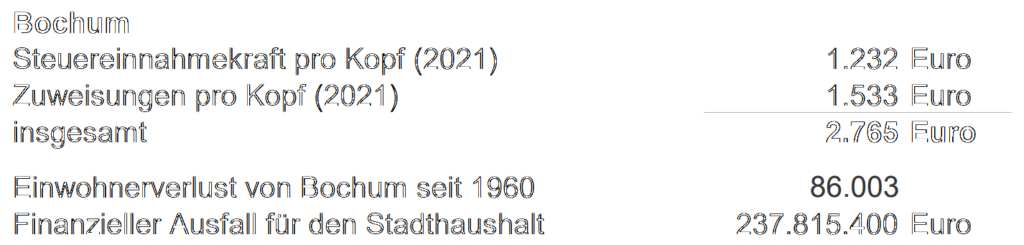

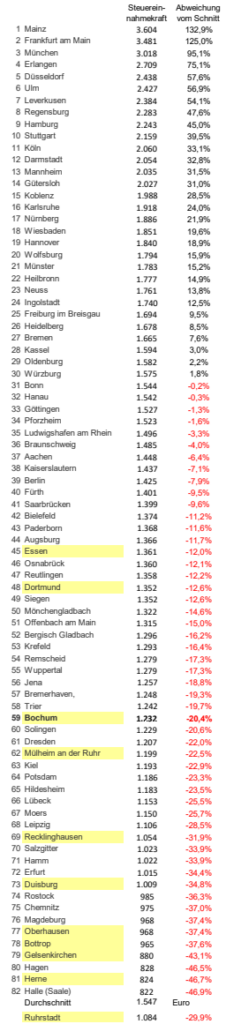

Einwohnerverlust – Anders als in deutschen Großstädten sonst, sank die Einwohnerzahl der Stadt Bochum von 2011 bis 2022 um 8.000 Menschen (Zensus 2022). Seit 1960 sank sie sogar um 86.000 Menschen (Einwohnerverlust seit 1960 kostet Bochum 237 Mio. Euro im Jahr). Das bedeutet massive Verluste an Steuern und Zuweisungen. Konkret verliert die Stadt durch die Bevölkerungsabnahme von 8.000 Menschen 22 Mio. Euro.

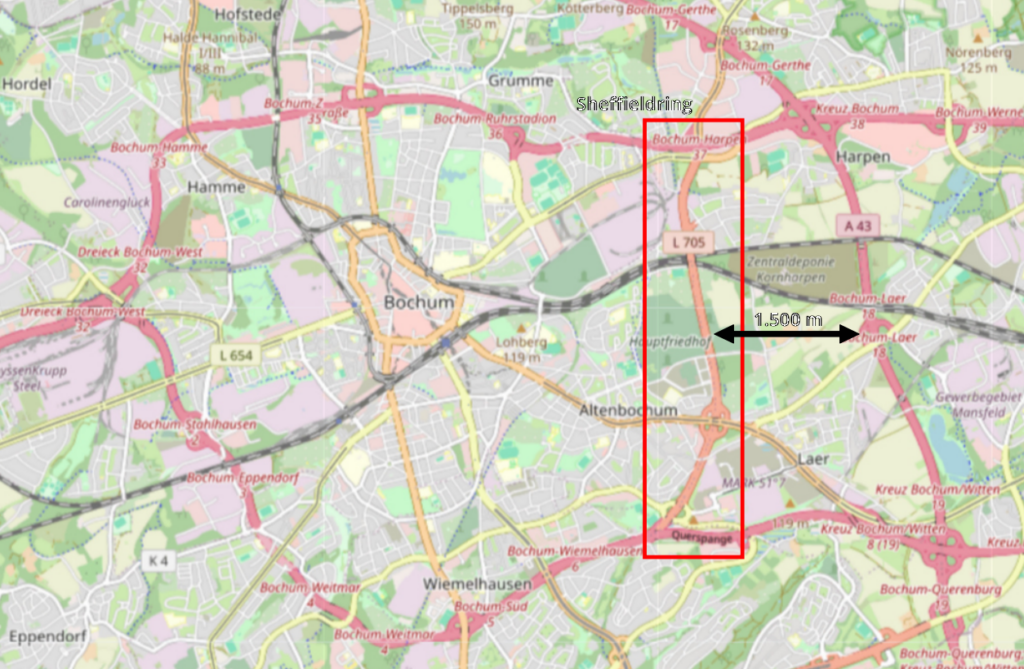

Der Einwohnerverlust ist die Folge mangelnder Attraktivität der Stadt. Menschen ziehen lieber in andere Großstädte als nach Bochum. Die Politik hat über Jahrzehnte kaum Wert auf Stadtbild, Stadtgestaltung, Lebensqualität und eine gute Verkehrsorganisation der Stadt gelegt. So wird die Ausrichtung der Stadt in Sachen Modernität und Zukunft auch im neuen Prognos-Städteranking als “eher schwach” bewertet (Städteranking 2024). Der Abstand von Bochum in Sachen Stadtentwicklung zu modernen Großstädten wird immer größer.

Das kann sich die Stadt nicht leisten. Es muss dringend das Ziel verfolgt werden, die Stadt modern und zukunftsgerichtet aufzustellen, um die Attraktivität deutlich zu steigern und die Bevölkerungszahl wieder zu erhöhen.

22 Mio. Euro könnte die Stadt pro Jahr mehr einnehmen, wenn sie die verlorenen 8.000 Menschen wieder zurückgewinnt.

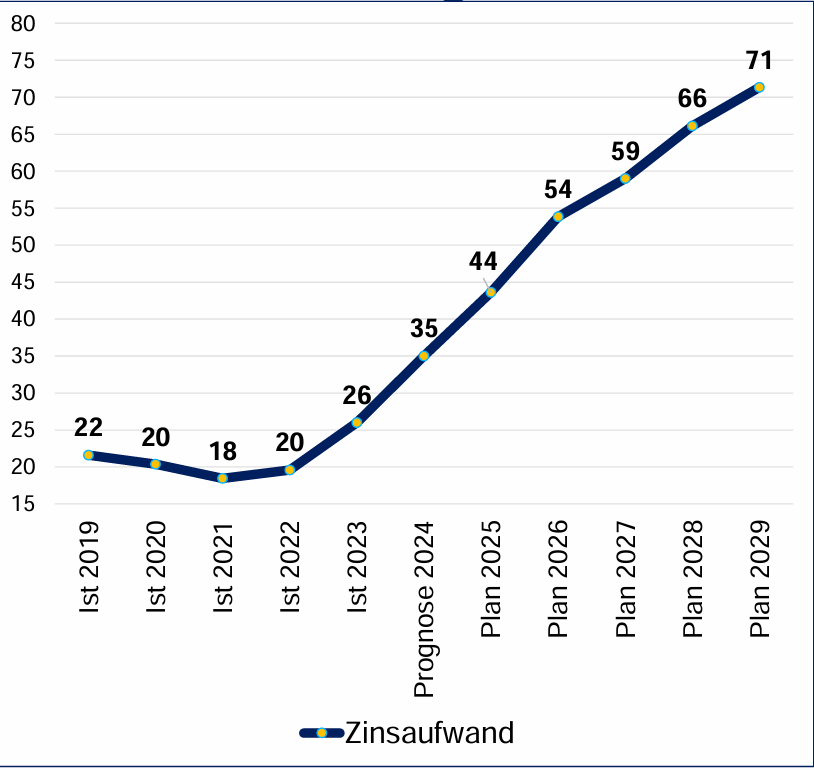

Zinsaufwand – Auch die bis 2017 durch Rot-Grün aufgehäuften rd. 1,7 Mrd. Schulden kommen die Stadt in den nächsten Jahren wieder teuer zu stehen. Betrug der Zinsaufwand für die städtischen Kredite 2021 noch 18 Mio. sind es heute aufgrund der steigenden Zinsen schon 35 Mio., sollen es 2026 laut Prognose der Kämmerin 54 Mio. werden und 2028 sogar 71 Mio. Euro. 2026 entspricht der zu leistende Zinsaufwand also der Hälfte des zu erwartenden Haushaltsdefizits.

Die Zinslast wird für den Stadthaushalt zur Zeitbombe. Auch dieses Problem ist lange bekannt, wurde aber ebenfalls von der Politik ignoriert (2021: Bochum die Zombiestadt? Die tickende Zeitbombe im Rathauskeller). In den letzten Jahren unternahm Rot-Grün nichts die Bombe zu entschärfen und die Altschulden zu senken. Man hoffte auf eine Altschuldenregelung, Land und Bund sollten die Schulden übernehmen, vergeblich. Die Politik hat sich verspekuliert.

100 Mio. weniger Schulden würden bei einem Zinssatz von aktuell 3,5 % 3,5 Mio. weniger Zinsaufwand bedeuten.

Übermäßige Subventionierung des Autoverkehrs – In Bochum kostet das Anwohnerparken 22 Euro im Jahr, dafür sind die KiTa-Beiträge hoch. In modernen Städten ist das Anwohnerparken teuer, die KiTas sind dagegen kostenfrei. Über Jahrzehnte hat Rot-Grün den Autoverkehr mit Millionenaufwand billig gemacht. Heute zahlt die Stadt dafür einen hohen Preis. Mit rd. 180 Mio. Euro im Jahr wird der Autoverkehr subventioniert (Uni Kassel: Der Autoverkehr kostet die Kommunen das Dreifache des ÖPNV). Wer ein Auto nutzt, zahlt nur 40-60 % der Kosten, die er oder sie verursacht.

Insbesondere fehlen der Stadt Bochum also entsprechende Einnahmen, es werden keine kostendeckenden Parkgebühren verlangt und keine Straßenbenutzungsabgaben. Ein Straßenstellplatz kostet die Stadt nach eigener Kalkulation 250 Euro im Jahr. Etwa 40% der PKW parken in Bochum auf der Straße. Der Stadt fehlen also rund 21 Mio. Euro im Jahr. Auch das Innenstadtparken wird mit mindestens 5 Mio. Euro pro Jahr subventioniert.

Für die Instandhaltung der Straßen fehlt das Geld ebenfalls. Die Stadt gibt zu wenig für die Erhaltung und Instandsetzung der Straßen aus. 2016 ging die Stadt davon aus, dass in Bochum rund 12 Mio. Euro pro Jahr nötig wären, um die Substanz einwandfreier Straßen zu erhalten. Abgeschrieben für Abnutzung werden rund 25 Mio. Euro im Jahr. Demzufolge sinkt die Vermögenssubstanz kontinuierlich. Es wurden aber nur 3,5 Mio. Euro/Jahr für den Um- und Ausbau von Straßen und weitere 5,7 Mio. EUR p.a. für die betriebliche Unterhaltung bereitgestellt (RPA-Bericht zur Straßenunterhaltungs- und Straßeninstandsetzungsarbeiten vom 10.02.2016).

Um die Straßen vernünftig Instand zu halten und die nötigen Ausgaben zu decken, wären also 2024 Mehreinahmen von mind. 25 bis 30 Mio. pro Jahr erforderlich. Entsprechende Einnahmen könnten über eine Straßenbenutzungsabgabe oder eine Zulassungssteuer generiert werden.

Rot-Grün versäumt es seit Jahren, ,die im Autoverkehr anfallenden Kosten den Verursachenden in Rechnung zu stellen. So fehlen der Stadt mindestens 51-66 Mio. Euro im Jahr.

Was bedeuten die Versäumnisse für den Stadthaushalt?

Addiert man die versäumten Einsparungen und Einnahmensteigerungen aus allen fünf Bereichen, kommt man auf 173 bis 218 Mio./Jahr, die der Stadt heute fehlen, weil die Politik es mindestens in den letzten 10 Jahren versäumt hat, die entsprechenden Potentiale auszuschöpfen. Hätte man eine vorausschauende Haushaltspolitik verfolgt, würde die Stadt auch in den Jahren 2025 und 2026 deutliche Haushaltsüberschüsse satt Defizite in Höhe von 80 bzw. 106 Mio. erwirtschaften.

Zudem hätten bereits in den Jahren 2018 bis 2024 erhebliche Finanzüberschüsse zur Altschuldentilgung erzielt werden können, was heute den Zinsaufwand deutlich reduzieren würde. Wäre in dieser Zeit ein Betrag von 500 Mio. an Schulden zurückgeführt worden, würde sich der Zinsaufwand bei Annahme des aktuellen Zinssatzes mittelfristig um 17,5 Mio. reduzieren. Der Haushalt würde weiter entlastet. Auch in den nächsten Jahren stünden Haushaltsüberschüsse bereit, um die Altschulden weiter zu tilgen.

Die Stadtpolitik trägt die Verantwortung

Die Finanznotlage ist also im Wesentlichen hausgemacht. Sie ist das Ergebnis einer Politik, die nicht vorausschauend auf die Zukunft gerichtet ist, sondern die die absehbaren Probleme konsequent ignoriert, bis sie eintreten und dann die Schuld bei anderen sucht.

Die von SPD und Grünen zu verantwortende desaströse Finanzpolitik wird die Menschen teuer zu stehen kommen. Die Stadt wird um einschneidende Einsparungen nicht herumkommen. Die Schulden machen die Stadt in den nächsten Jahren handlungsunfähig. Investitionen sind kaum und wenn nur auf Kredit möglich. Der Abstand zu modernen und zukunftsorientierten Städten wird sich weiter vergrößern. Die Stadt befindet sich in einer ernsten Haushaltsnotlage. Rot-Grün hat die Stadtfinanzen ruiniert, zum zweiten Mal in 20 Jahren.

Foto, Beitragsbild: Stadt Bochum