Haus des Wissens – Viele Ideen der STADTGESTALTER werden Realität

Das Haus des Wissens ist das sichtbare Zeichen, dass Bochum sich von der Industrie- zur Universitätsstadt entwickelt. Das Bauvorhaben beinhaltet eigentlich vier Projekte, die Markthalle, ein wegweisendes Konzept für VHS und Stadtbücherei, einen Dachpark und die Revitalisierung von Telekomgebäude und Rathausplatz. Bei allen vier Projekten waren die STADTGESTALTER Impuls- und Ideengeber, Wegbereiter für die Umsetzung war jedoch jemand anderes. Jetzt ist sicher zu stellen, dass die Kosten des Gesamtprojekts nicht aus dem Ruder laufen.

Die Geschichte des “Haus des Wissens” beginnt 2012 wird am Anfang entscheidend von zwei treibenden Kräften bestimmt. Andor Baltz und den STADTGESTALTERn.

Wie kam es zum “Haus des Wissens”?

Die Idee einer Markthalle in Bochum gab es schon einige Jahre in Bochum ehe sie die STADTGESTALTER mit vielen Vorschlägen und Beiträgen forcierten.

2012 schlugen die späteren STADTGESTALTER erstmals vor, die Markthalle auf dem Gelände des Telekomblocks an den jetzt festgelegten Standort zu bauen (Freitreppe am Husemannplatz). Es folgten, diverse Vorschläge, Beiträge und Visualisierungen zu der Idee (u.a. 2015: Bochumer Markthalle, 2017: Markthalle an der Viktoriastraße). Die Idee einer Markhalle setzte sich in den Köpfen der Menschen fest, die Überzeugung reifte die Idee sei für die Entwicklung der Innenstadt sinnvoll und umsetzbar. Entsprechend sprach sich bei der Bürgerkonferenz 2017 eine überwältigend Zahl Bürger*innen für den Bau einer Markthalle aus.

2015 waren es erneut die STADTGESTALTER, die als erste vorschlugen, das Gelände des Telekomgebäudes neben der Markthalle auch für VHS und Stadtbibliothek zu nutzen (Bochumer Markthalle). 2019 legten die STADTGESTALTER ein Gesamtkonzept für das Projekt nach, von dem sich viele Element in den aktuellen Entwurfsplanungen (Neubau Haus des Wissens Vorlage 20211561) wieder finden (Konzept für Markthalle, VHS, Bücherei und mehr).

Ebenfalls 2015 schlugen die STADTGESTALTER, erstmals eine zukunftsweisende Neuausrichtung der Stadtbücherei nach dem Vorbild der Stadtbibliothek Aarhus (Dokk1) vor, wie sie jetzt beim Haus des Wissens umgesetzt wird. (Zukunftsweisende Neuausrichtung der Stadtbücherei).

2017 und 2018 sorgten die STADTGESTALTER mit ihren Vorschläge für einen Dachpark auf den Dächern der Bochumer Innenstadt für Aufsehen (2017: Dachpark in der Innenstadt, 2018: Innenstadt-Dachpark – Aufbruch in die 3. Stadtdimension). Auch diese Idee soll jetzt auf dem Dach des “Haus des Wissens” in spektakulärer Weise umgesetzt werden.

Ebenfalls 2018 schlugen die STAADTGESTALTER eine Verkehrsberuhigung und Umgestaltung des Rathausplatzes vor (Der neue Rathausplatz), wie sie nach der Fertigstellung des “Haus des Wissens”, 2026 erfolgen soll.

Andor Baltz, entscheidender Wegbereiter des “Haus des Wissens”

Waren die STADTGESTALTER beständiger Antreiber und Ideengeber für das “Haus des Wissens” so war der entscheidende Wegbereiter für das Projekt jemand anderes: Andor Baltz, der Eigentümer des stadtbildprägenden Modehauses Baltz in der City.

Er hatte den Telekomblock, in dem jetzt das Haus des Wissens entstehen wird, Anfang 2014 erworben, um dort den Bau eines Einkaufszentrums zu verhindern. Er war es, der als erster Überlegungen anstellte, wie sich die Idee einer Markthalle in dem Gebäude umsetzen ließe und er war es, den die Vorstellung so begeisterte, in dem Gebäude Markthalle, Stadtbücherei und VHS unter einem Dach unter zu bringen, dass er der Stadt anbot ihr das Gebäude unter der Bedingung zu verkaufen, diese Idee umzusetzen und den Telekomblock als stadtbildprägendes Gebäude am Rathausplatz zu erhalten.

Ohne die Weitsicht und Initiative von Andor Baltz, wäre das Projekt “Haus des Wissens” nie entstanden. Wie auch beim Dachcafé auf seinem Stammhaus samt Brücke in luftiger Höhe über die Pariser Straße oder der neuen Dependenz des Modehauses “Wandersport Baltz” an der Ecke Hellweg/ Boulevard nach beispielhafter Sanierung des historischen Eckhauses, nutzte Andor Baltz beim Telekomblock seinen Einfluss um die Gestaltung der Innenstadt auf ein neues Niveau zu heben und visionären Ideen zur Umsetzung zu verhelfen. Er ist der mächtige, auf Privatheit bedachte und politische neutrale Strippenzieher im Hintergrund, für den nur die Ideen selbst zählen und der eine konkrete wegweisende Vorstellung davon hat, wie die Innenstadt sich wandeln muss, damit sie eine Zukunft hat.

Haus des Wissens – Makerspace für alle

Das Haus des Wissens ist das sichtbare Zeichen für Bochums Wandel von der Industrie- zur Universitäts- und Bildungsstadt. Mit dem Haus des Wissens schafft die Stadt einen einzigartigen Makerspace, an dem sich alle Bewohner*innen der Stadt ausleben können, sich (weiter-)bilden, ihre Ideen umsetzen, experimentieren oder sich mit anderen treffen können, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Das “Haus des Wissens” wird zum Motor der Stadt werden, an dem kreative und bildungshungrige Köpfe sich mitten in der Stadt zusammenfinden, um die Zukunft der Stadt neu zu denken.

Erstmals setzt Bochum ein weithin sichtbares Zeichen, Vorreiter in Sachen Bildung und Förderung der kreativen Ideen der Einwohner*innen sowie moderner Stadtentwicklung sein zu wollen. Nach dem Weggang von Nokia und Opel, erkannte die Stadt erstmals den Wert seiner Universität und Hochschulen und forcierte die Entwicklung zu Bildungsstadt. Dabei ist der Makerspace “Haus des Wissens” ein Meilenstein, mit dem Bildung, Entwicklung und Forschung für alle Einwohner*innen erlebbar und ermöglich werden.

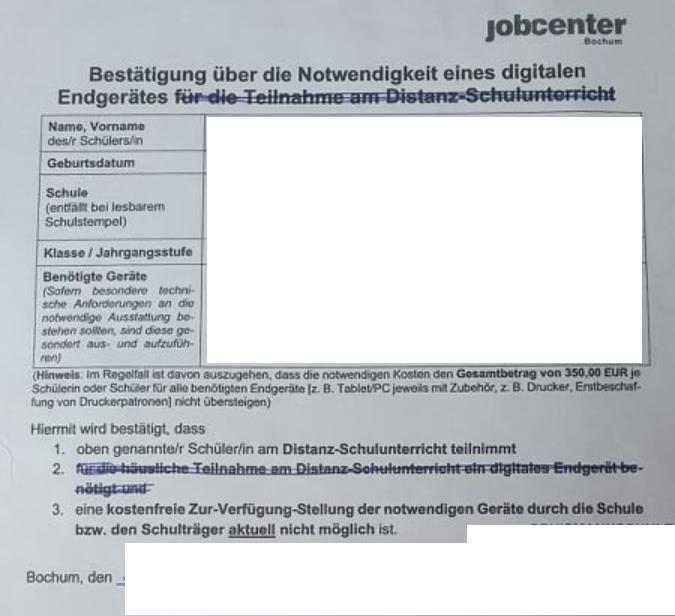

Noch zeigen Zustand und Ausstattung der städtischen Schulen, das sonst der Anspruch der Stadt, Vorreiter in Sachen Bildung eher gering ist. Wichtig ist, dass das “Haus des Wissens” nicht zu einem bloßen Marketingprojekt wird, um den Bildungsnotstand an den Schulen zu übertünchen. Das “Haus des Wissens” sollte zeigen, dass es sich für die Stadt lohnt sich in Sachen Bildung als Vorreiter zu präsentieren, nicht nur mit einem wegweisenden Konzept bei VHS und Stadtbücherei, sondern auch mit einer ehrgeizigen Strategie zur zukunftsweisenden Entwicklung der gesamten Schullandschaft Der nächste Schritt auf dem Weg zur Universitäts- und Bildungsstadt muss ein beispielloses Investitionsprogramm in die städtischen Schulen sein, um dort schnellst möglich den beschämenden Bildungssnotstand zu beenden.

Die Kosten dürfen nicht aus dem Ruder laufen

Das “Haus des Wissens” sollte ein wichtiger Baustein auf dem Weg sein, die Stadt in allen Bereichen zum Vorreiter in Sachen Bildung zu machen. In jedem Fall muss also verhindert werden, dass es zu einer Kostenexplosion kommt, die auf Kosten der Entwicklung in anderen Bereichen der Bochumer Bildungslandschaft geht. Die Kosten dürfen nicht zu Lasten der städtischen Schulen aus dem Ruder laufen.

Der Rat hat einen Kostendeckel bei 90 Mio. Euro beschlossen. Dieser sollte unbedingt eingehalten werden. Kostensteigerungen die durch Projekterweiterungen wie dem Einbau einer Geothermieanlage oder die Aufwertung des Dachparks verursacht werden, lassen sich rechtfertigen. Eine Überschreitung der Grenze von 100 Mio. Euro ist jedoch nicht zu tolerieren.

Zwar erscheinen Kosten von 90 bis 100 Mio. hoch, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass das Haus des Wissens eigentlich aus vier Bauvorhaben besteht: Markthalle, Neubau VHS und Stadtbücherei, sowie die Errichtung des Dachparks. Teilt man die gesamte Bausumme auf alle vier Vorhaben auf, relativiert sich die Höhe der Bausumme.

Auch ist das Projekt mit dem Bau des fast 40 Mio. Euro teuren Musikforums nicht zu vergleichen. Das Musikforum wurde zwar als Musikzentrum für alle angepriesen, ist aber – wie von den Kritikern vorhergesagt – am Ende nur ein baulich gelungenes Konzerthaus der Bochumer Symphoniker mit Musikschulalibi für eine überschaubare, exklusive Klientel von Liebhabern klassischer Musik geworden. Das Haus des Wissens wird mit Markthalle, Dachpark, VHS und Stadtbücherei, ein Ort für alle Einwohner*innen werden. Der Anspruch des Hauses ist, dass alle, die in der Stadt wohnen, dort einen Ort finden, der sie begeistert.

Um den vom Rat beschlossenen Kostendeckel einhalten zu können, bräuchte die Stadt ein effizientes Projektmanagement, mit dem die Einhaltung des Kostenrahmens wirksam gesteuert werden kann. Bisher haben SPD, Grüne und CDU leider alle Vorstöße in diese Richtung immer wieder abgelehnt. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem Projekt am Ende doch noch die Kosten explodieren. Zu hoffen ist, dass alle Beteiligten sich im Klaren sind, wie wichtig es für die Glaubwürdigkeit der Bochumer Stadtpolitik ist, dass die vom Rat gemachten Vorgaben von der Verwaltung eingehalten werden und entsprechend alle der Stadt deutlich machen, dass der beschlossene Kostenrahmen unbedingt eingehalten werden muss.