Die Stadt Bochum will Vorreiterin modernen Stadtmanagements sein. Dazu gehört auch, dass in der Verwaltung schnell, effektiv und effizient gearbeitet wird. Viel zu häufig kann die Verwaltung diesem Anspruch nicht gerecht werden, wie die folgenden 11 Beispiele zeigen.

Die Stadt Bochum verfolgt im Rahmen der Bochum-Strategie das Ziel Vorreiterin modernen Stadtmanagements zu sein. In Sachen Schnelligkeit und Effektivität kann die Verwaltung dieses selbst gesetzte Zeil jedoch bisher viel zu oft noch nicht erfüllen wie die nachfolgenden Beispiele zeigen:

Goethe-Mensa – Bereits im Jahr 2014 wird die Verwaltung von der Politik beauftragt den Neubau einer Mensa an der Goethe-Schule einschließlich einer eingebetteten Lernküche umgehend(!) zu realisieren (Mitteilung 20140772). Bis heute wurde der Bau trotz mehrfacher Anläufe jedoch nicht realisiert, bis 2016, gab es schon 3 vergebliche Anläufe (Unfähigkeit? – Bau der Goethe-Mensa scheitert auch im dritten Versuch), bis 2021 folgten einige weitere.

Ständige neue Planungen, verschiedenste Standortuntersuchungen und Kostenüberschreitungen aufgrund von Fehleinschätzungen führten letztlich dazu, dass die Verwaltung in 8 Jahren dem Stadtrat nie einen realisierbaren Planungsentwurf vorlegen konnte. Trotz jahrelanger Planungen, die Unmengen an Kosten verschlungen haben müssen, hat die Verwaltung es bis heute nicht geschafft den Auftrag der Politik, die Mensa zu bauen, umzusetzen.

Nach Aussage der Verwaltung müsste der Neubau der Mensa bis zum Beginn des Schuljahrs 2026 abgeschlossen sein. Den letzten Erklärungen der Verwaltung ist zu entnehmen, dass alle bisherigen Planungen eingestampft wurden und derzeit keine neuen Planungen laufen. Dazu, wo die Mensa entstehen könnte, gibt es vage Vorstellungen, zu Größe und Raumprogramm der Mensa noch keine Vorstellungen (Mitteilung 20200434).

Wenn alles gut läuft, sollte die Mensa also bis 2026, nach unglaublichen 12 Jahren für Planung und Bau, stehen. Doch trotzdem schon acht Planungsjahre von maximal zwölf vergangen sind, glaubt aufgrund des bisherigen Planungsdesasters wohl kaum noch jemand daran, dass die Verwaltung das rechtzeitig hinbekommt.

Radverkehrskonzept – 1999 beschließt der Rat der Stadt Bochum ein Radverkehrskonzept. 2021 sind immer noch nicht alle dringlichen Maßnahmen, deren Umsetzung, in dem Konzept vor 20 Jahren festgelegt wurden, umgesetzt. Die von der Politik ebenfalls beschlossene jährliche Berichterstattung zur Umsetzung des Konzepts sparte sich die Verwaltung, da es ohnehin kaum was zu berichten gab.

2014 und 2017 beschließt der Rat eine Fortschreibung des Radverkehrskonzepts. Beide Beschlüsse ignoriert die Verwaltung, nichts passiert. 2019 eskaliert der Streit über die Umsetzung und Fortschreibung des Radverkehrskonzepts (Trauriges Jubiläum – 20 Jahre Radkonzept, kaum Zählbares passiert). 2020 endlich leitet die Verwaltung eine Fortschreibung durch externe Planungsbüros in die Wege. Das neue Radverkehrskonzept soll jedoch erst 2022 vorliegen. Damit verschleppt die Verwaltung die Umsetzung einer konkreten Radverkehrsplanung um weitere zwei Jahre.

In diesem Fall trifft die schleppende Umsetzung von Ratsbeschlüssen durch die Verwaltung mit einer mangelnden Bereitschaft diese umzusetzen zusammen. Auch zeigt sich, dass es an der Bereitschaft fehlt, Versäumtes aufzuholen. Wird die Verwaltung letztlich gezwungen Unterlassenes nachzuholen, dann tut sie das in diesem Fall mit provokativer Langsamkeit. Ein schlechtes Gewissen aufgrund der versäumten Umsetzung der Ratsbeschlüsse scheint nicht zu bestehen.

August-Bebel-Platz – 2014 wird im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts Wattenscheid (ISEK) beschlossen, den wohl hässlichsten Platz der Stadt, den August-Bebel-Platz umzubauen und neu zu gestalten. Es dauert fünf Jahre bis die Verwaltung drei Planungsvarianten für den Platz vorliegen konnte, die sie von drei externen Planungsbüros hatte erstellen lassen. Keiner der drei Entwürfe konnte jedoch den Ansprüchen der Stadt gerecht werden. Also versuchte die Verwaltung aus allen dreien einen vierten Vorschlag zu entwickeln, auf den sich wiederum die Politik nicht einigen konnte.

Es konnte keine Einigung darüber erzielt werden, ob zukünftig noch Autoverkehr über den Platz fließen soll. Ursprünglich hatte die Verwaltung die Vorgabe an die Planungsbüros ausgegeben, dass noch Autoverkehr über den Platz rollen sollte. Dann fiel auf, dass in diesem Fall eine Förderung durch das Land kaum möglich sein würde (August-Bebel-Platz autofrei?!). Auch hatte es die Verwaltung versäumt in einem unabhängigen Verkehrsgutachten zu klären, wie viel Autos tatsächlich täglich über den Platz fahren. Also musste die entsprechende Untersuchung nachgeholt werden.

2021, also weitere zwei Jahre später, soll es jetzt einen Planungswettbewerb zur Neugestaltung des Platzes geben. Welcher Planungsentwurf aus diesem Wettbewerb als Sieger hervorgehen wird und wann mit der Realisierung eines Entwurfs zu rechnen ist, ist nicht absehbar. Ob und wie noch Fördergelder für die Umgestaltung des Platzes abgerufen können, ist ebenso offen. 2019 hieß es noch, dass eine Entscheidung unbedingt sofort fallen müsse, sonst wären die Fördergelder verloren und der Zeitplan ließe sich nicht einhalten.

Ein stringentes und zielgerichtetes Vorantreiben des Projektes “Umgestaltung des August-Bebel-Platzes“ von Seiten der Verwaltung ist nicht erkennbar. Es erscheint so, als verfolge man das Projekt nicht mit vollem Einsatz. Entsprechend gibt es auch keine konkrete Zeitplanung, wie es weiter gehen soll. Der Niedergang von Wattenscheid geht indes ungebremst weiter.

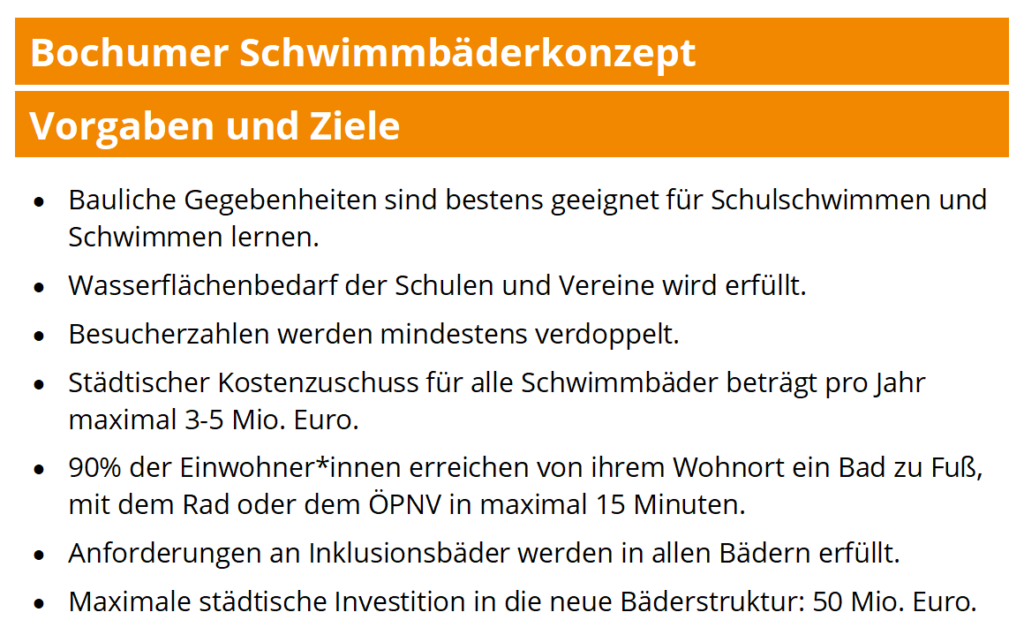

Bäderkonzept – Im Juli 2017 (Vorlage 20171235) beschließt der Stadtrat endlich, dass für die Zukunft der städtischen Schwimmbäder ein Bäderkonzept erarbeitet werden soll. Das sollte bis Ende 2020 von der Stadtverwaltung vorgelegt werden. Mit sechs Monaten Verspätung, im August 2021 wird das Konzept der Politik vorgestellt. Es fragt sich, warum die Stadt zusammen mit den Wasserwelten für die Erarbeitung des Konzepts unakzeptable vier Jahre benötigt hat. Angesichts von Umfang und Inhalt des Konzepts hätten dafür maximal sechs Monate ausreichen müssen (Alte Bäder erhalten oder neue bauen).

2018 hatte Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) angekündigt, in Höntrop solle ein modernes Freizeitbad entstehen. „Anfang 2020 ist Baubeginn, Anfang 2022 soll das Bad fertig sein“. Das alte Bad wurde zwar 2020/21 abgerissen, über einen Neubau wurde jedoch bis heute nicht entschieden. (WAZ vom 17.07.2018). Der Startschuss für den Bau eines neuen Bades wird, wenn überhaupt, frühestens 2024 fallen.

Da die Verwaltung sich bei der Erarbeitung des Bäderkonzeptes endlos Zeit gelassen hat, verzögert sich entsprechend die Modernisierung der Bäder bzw. der Bau neuer Bäder. Die Bummelei der Verwaltung hat zur Folge, dass die Einwohner*innen noch weitere Jahre auf sanierte oder neue, zeitgemäße Bäder warten und mit den maroden, unattraktiven und kostenfressenden Bädern Vorlieb nehmen müssen.

Klimaschutzkonzept – Resolution zum Klimanotstand – Im Juni 2019, beschloss der Stadtrat die Resolution zum Klimanotstand (Ausrufung des Klimanotstandes). Die Stadt verpflichtete sich, ihren Teil zu leisten, die im Pariser Abkommen vereinbarten Klimaziele zu verfolgen, also die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, dass Bochum 2035, spätestens 2040 klimaneutral wird.

Doch in den zwei Jahren seit Ausrufung des Klimanotstandes hat die Verwaltung dem Stadtrat trotz diverser Anträge aus der Politik keine substanziellen Beschlussvorlagen mit Maßnahmen vorgelegt, die geeignet wären, den CO2-Ausstoß der Stadt nennenswert zu senken. In über zwei Jahren, hat man es nicht mal hinbekommen, unter jeder Beschlussvorlage einen Passus zu den Klimafolgen einzufügen, wie dies ebenfalls vom Rat bereits 2019 beschlossen wurde.

Auch ein Klimaschutzkonzept, dass der gefassten Resolution gerecht wird, gibt es bis heute nicht. Das wenig ambitionierte und immer noch gültige Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2015 sieht weiterhin nur eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Stadt um 85% bis 2050 vor (Klimaschutzkonzept 2030).

Ursprünglich hat die Stadt für Ende dieses Jahres ein neues Klimaschutzkonzept angekündigt. Dieses wird voraussichtlich aber erst 2022 vorliegen. Für die Erarbeitung hätte die Stadt dann fast drei Jahre benötigt. Angesichts dessen, dass die Stadt bereits 2035 klimaneutral sein will, also in nur 14 Jahren, eine absolut unakzeptable und viel zu lange Erarbeitungszeit. Selbst eine Notlage wie der Klimanotstand, die eigentlich umgehendes und schnelles Handeln erfordert, kann die Verwaltung nicht bewegen ihr gemächliches Arbeitstempo zu beschleunigen. Es entsteht der Eindruck, dass in der Stadtverwaltung einige Verantwortliche der Ansicht sind, dass die Klimaerwärmung für die Dauer der Erarbeitung des Konzeptes eine Pause einlegt.

Auch aufgrund der Trägheit der Verwaltung ist zweifelhaft, ob Bochum das Ziel bis 2035 klimaneutral zu sein, erreichen kann. In jedem Fall werden die Maßnahmen zum Klimaschutz für die Bochumer*innen drastischer und unbequemer ausfallen, als es hätte sein müssen, wenn die Verwaltung nicht so lange wertvolle Zeit vergeudet hätte (Klimaneutralität bis 2045 – Ohne drastische und unbequeme Maßnahmen kaum zu schaffen)

Uhlandstraße – Dieser kleine, aber bemerkenswerte Fall steht beispielhaft dafür, wie in Bochum mit der Instandhaltung von historischen Straßen verfahren wird. Ungefähr 1985 wird ein Abwasserkanal entlang der Straße neu verlegt und dazu in der Mitte der Straße ein rund zwei Meter breiter Graben ausgehoben. Nachdem dieser wieder verfüllt wurde, fällt der Verwaltung auf, dass die zur Abdeckung des Grabens erforderlichen Pflastersteine unplanmäßig abhandengekommen sind (Uhlandstraße wird wieder nicht “Übelste Schlaglochpiste Deutschlands). Der Bereich wird provisorisch zuasphaltiert. Dieses Provisorium besteht seit jetzt 36 Jahren.

2016 erklärt die Verwaltung, dass die Abstimmungsgespräche innerhalb der Verwaltung, insbesondere mit der Unteren Denkmalbehörde noch nicht abgeschlossen seien, daher würden die für die Wiederherstellung der Straße erforderlichen Mittel erst 2018 beantragt und in den Haushalt eingestellt (Mitteilung 20162898). Doch hat sich bis heute, weitere drei Jahre später, am unhaltbaren Zustand der Straße nichts geändert. Auch wurde kein Geld in den Haushalt eingestellt. Offenbar dauern die Gespräche immer noch an. Wann die Verwaltung endlich die Gültigkeit besitzt, die Straße wiederherzustellen, ist offen. Ernsthafte Bemühungen in diese Richtung sind nicht zu erkennen..

Verkehrskonzept Süd-Ost – 2017 vereinbarten die Stadt Bochum und die Ruhr-Universität in einem Letter of Intend eine verkehrsträgerroffene Machbarkeitsstudie mit den Zielen eine ÖPNV-Verbindung von der RUB zum Technologie-Campus Mark 51°7 zu schaffen, für eine bessere ÖPNV-Anbindung der Bochumer Hochschule zu sorgen, eine leistungsfähige Verbindung von RUB wie Hochschule nach Langendreer einzurichten sowie mit dem Ziel die Stadtbahnlinie U35 zu entlasten.

Kurz zuvor war der Versuch, diese Ziele mit einer Verlängerung der U35 Richtung Langendreer zu erreichen, aufgrund eines Kalkulationsfehler peinlich gescheitert (U35-Verlägerung vor dem Aus). Seit 2014 hatten Verwaltung und Bogestra an dieser Lösung gearbeitet. Durch eine falsche Kosten-Nutzen-Bewertung des Projektes aufgrund falsch berechneter Nutzen-Kosten-Werte (NKU), die weder Bogestra noch Verkehrsplanung aufgefallen war, wurden 3 Jahre Planung inklusive Vorbereitung auf einen Schlag wertlos.

Die Ergebnisse der 2017 vereinbarten neuen Machbarkeitsstudie sollten eigentlich bereits im Herbst 2019 vorliegen, vorgestellt wurden sie dem Stadtrat jedoch erst im Herbst 2020, mit einem Jahr Verspätung. Die Ergebnisse der Untersuchung waren nichtssagend. Die Verwaltung schlug vor RUB/Hochschule und Mark 51°7 mit einem Bus zu verbinden. Alle weiteren Probleme bleiben ungelöst. Doch auch die Busverbindung stellt sich schnell als unzureichend heraus, so dass die Verwaltung schon 2021 auf die Notlösung des Einsatzes zusätzlicher Anrufsammeltaxis verfiel.

Die Probleme, wie eine bessere ÖPNV-Anbindung der Bochumer Hochschule aussehen soll, wie eine leistungsfähige Verbindung zwischen RUB/ Hochschule mit Langendreer geschaffen und die U35 zur RUB entlastet werden soll, sind auch 2021weiterhin ungelöst. Die Verwaltung bleibt Lösungsvorschläge schuldig, trotzdem sie die Probleme seit 2014 mit diversen Untersuchungen hat untersuchen lassen und Konzepte zu Beseitigung erarbeiten sollte. Mittlerweile hat die Verwaltung in der Angelegenheit anscheinend die Arbeit eingestellt und die Verfolgung der genannten Ziele aufgegeben.

Endlose teure Arbeitszeit wurde verschwendet, ohne dass irgendwelche brauchbaren Ergebnisse vorliegen. Zu der behäbigen Arbeitsweise kommt in diesem Fall erschwerend die Unbrauchbarkeit der bisherigen Arbeit hinzu.

Glasfaseranschluss Schulen – 1996 wurde die TMR – Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet gegründet um die Stadt mit Glasfaserkabeln zu vernetzen. 25 Jahre später verfügen immer noch nicht alle Schulen in Bochum über einen Breitbandanschluss in der erforderlichen Dimensionierung. Das soll jetzt erst bis Ende 2024 der Fall sein (WAZ vom 11.08.21).

Eigentlich hätten die Schulen wie in anderen Städten beim Aufbau des Glasfasernetzes bevorzugt angeschlossen werden müssen (Seit Ende 2019 verfügen alle Solinger Schulen über Glasfaseranschlüsse). In diesem Fall war und ist die Verwaltung nicht bereit, wichtige Dinge mit der notwendigen Priorität zu behandeln. Auch hat sie nicht willens gezeigt, aufkommende Verzögerungen mit erhöhtem Einsatz und einer deutlichen Beschleunigung der Maßnahmen zumindest teilweise wieder aufzuholen.

Erst versprach die Stadt 2017 alle Schulklassen würden bis Ende 2018 über schnelles Internet verfügen (NRZ vom 12.08.17). Aber wie leider viel zu oft konnte die Verwaltung den von ihr zugesagten Termin nicht einhalten. Den nächsten Termin (Ende des Schuljahrs 2020/21) musste die Verwaltung ebenfalls verstreichen lassen.

Der Vorgang zeigt, selbst auf Ankündigungen der Verwaltungen, wann vordringliche Vorzeige-Projekte abgeschlossen sein sollen, ist oft kein Verlass. Auch der aktuellen Zusage, dass nach fast 30 Jahren, Ende 2024, endlich alle Schulen über einen Glasfaseranschluss verfügen werden, kann man daher nur bedingt vertrauen.

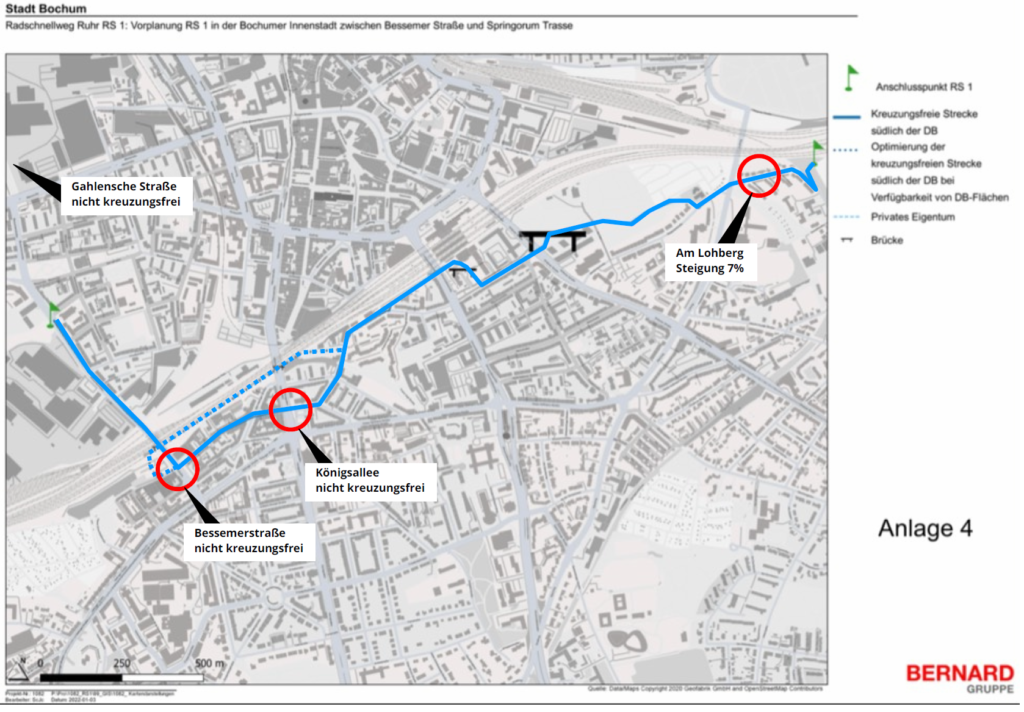

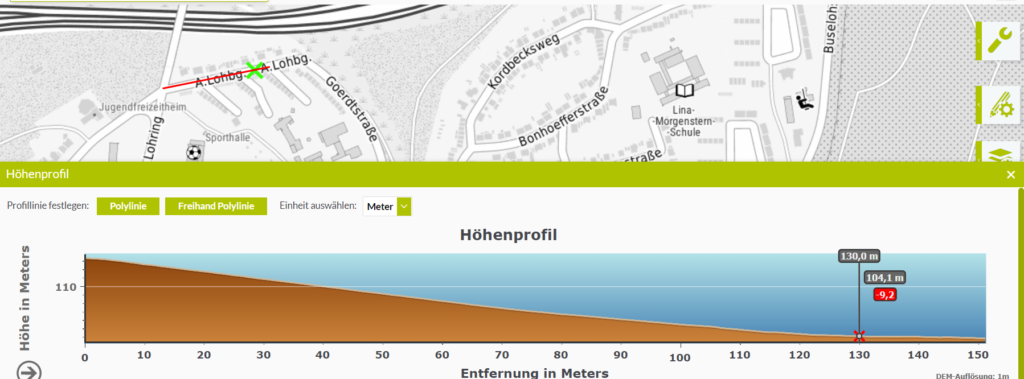

Radschnellweg – Führung Innenstadt – Der Radschnellweg (RS1) sollte bereits 2020, also vor einem Jahr eröffnet werden. In Bochum ist bis heute nicht mal die Streckenführung von Goldhamme über die Innenstadt bis Dortmund klar. Über Jahre bastelte die Verwaltung an einer Streckenführung entlang der Hauptbahntrasse durch Bochum, ehe man nachfragte, ob die Deutsche Bahn überhaupt bereit sei, einen Teil der Trasse für den Radschnellweg an die Stadt abzugeben. Als die Bahn 2018 erklärte, dazu nicht bereit zu sein, waren alle jahrelangen Planungen für die Tonne und die Verwaltung stand vor einem Scherbenhaufen (Niederschrift zur Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung vom 05.09.2018).

Auch 2021, wieder drei Jahre später, liegt immer noch keine Planung für einen neuen Streckenverlauf vor. Die Bauverwaltung müht sich stattdessen beim Bau eines weniger als 700 Meter langen Teilstücks des Radschnellwegs in Stahlhausen ab, bei dem fraglich ist, ob der im Rahmen einer neuen Streckenführung überhaupt Teil des RS1 werden wird. Die städtischen Ressourcen für das Vorantreiben des Projekts werden aktuell an der falschen Stelle vergeudet.

Auch in dem Teilbereich des RS1, bei dem die Streckenführung von Gelsenkirchen bis Goldhamme schon feststeht, liegen noch immer keine Planungen für die Brückenquerung über die A40 am Westkreuz vor. Absehbar wird in wenigen Jahren die Trasse an sich dort fertig sein, aber die Brücke wird immer noch fehlen. Solche Peinlichkeiten sollte die Verkehrsplanung doch eigentlich vermeiden wollen.

Wann der RS1 in Bochum durchgehend befahrbar sein wird, dafür kündigt die Verwaltung schon gar keinen Termin mehr an. Bei der aktuellen Planungsgeschwindigkeit und dem bisherigen Planungschaos, ist die Verwaltung dazu offenbar nicht in der Lage, Dieser Umstand zeigt aber auch, zur Steuerung und Umsetzung des RS1-Projektes wird offensichtlich nicht auf Methoden des Projektmanagements zurückgegriffen, entsprechende Zeit- und Kostenvorgaben scheint es nicht zu geben. Die Verwaltung plant ins Blaue und es dauert eben so lange wie es dauert.

Der Radschnellweg ist, wenn man das Projekt nach der Geschwindigkeit beurteilt, mit der die Stadt es vorantreibt, eher als Radlangsamweg zu bezeichnen.

Entfernung alter Straßenbahngleise – Ständig kommt es in Bochum zu Unfällen von Motor- und Radfahrenden auf alten Straßenbahngleisen, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr von der Bogestra befahren werden.

So verkehren auf der Engelsburger Straße schon seit fast 50 Jahren keine Straßenbahnen mehr, aber die Stadt hat es bis heute nicht geschafft, die Schienen zu beseitigen, die Folge sind immer wieder zum Teil schwere Unfälle: Polizei Bochum 12.09.18, WAZ vom 17.09.19. Gleiches gilt auch für andere Straßen, unter anderem die Wiemelhauser Straße: (Polizei Bochum vom 02.08.2020) oder den Harpener Hellweg (Polizei Bochum 08.08.21).

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass, nachdem Gleise nicht mehr genutzt werden, diese umgehend beseitigt werden, besonders, weil sie für diejenigen, die mit Rad oder Motorrad unterwegs sind, eine große Gefahr darstellen.

Aber selbst ständig sich wiederholende Unfälle haben keinerlei Einfluss auf die Behäbigkeit, die Verwaltung und Bogestra bei der Beseitigung der alten Schienen an den Tag legen. Bis 2022 will man sich noch Zeit nehmen, erst dann sollen die uralten Gleise aus dem Stadtbild verschwunden sein (WAZ 05.10.2018).

Schulwegpläne – 2013 beschließt der Rat im Rahmen des Klimaschutzteilkonzept “Klimafreundlicher Verkehr” (Maßnahme Mob 8a), dass für jede Schule Schulwegpläne erarbeitet werden sollen, um auf diese Weise die Schulwege auf Gefahrenstellen zu untersuchen und sicherer zu machen (Stadt muss für sichere Schulwege sorgen). 2021, acht Jahre später, verfügt nicht mal eine Hand voll der rund 100 Bochumer Schulen über Schulwegpläne, geschweige denn über sichere Schulwege. Die Verwaltung weiß nicht mal genau, für welche Schulen bereits solche Pläne erarbeitet wurden (Mitteilung 20212223).

Derweil beschweren sich immer wieder Eltern über die Sicherheit der Schulwege (Schulweg zu gefährlich – ein Vater schlägt Alarm), doch das scheint die Verwaltung nicht zu kümmern. Immer wieder neu wird versprochen, endlich tätig zu werden und den Ratsbeschluss umzusetzen, doch tatsächlich geschieht nichts.

Die Verwaltung muss schneller und effektiver werden

Die 11 beschriebenen Fälle sind nur einige, die zeigen, dass die Verwaltung viel zu oft aufgrund wenig effektiver Organisation und fehlenden Projektmanagements nicht in der Lage ist eigentlich dringende Aufgaben in einem vertretbaren Zeitrahmen abzuarbeiten. Das gelingt den städtischen Unternehmen von Bochum-Marketing, Wirtschaftsförderung bis USB mit Ausnahme der Bogestra durchweg besser. Fälle, wie die beschriebenen, gibt es dort nur selten bis gar nicht. Das liegt auch daran, dass die städtischen Unternehmen schlanker organisiert sind und die Führungen der Unternehmen direkter auf eine effektive Abarbeitung der Aufgaben einwirken können, als dazu bisher Dezernent*innen und der Oberbürgermeister im der Lage sind.

Aus den dargestellten Fällen folgt, die Verwaltung muss dringend reformiert werden, damit die zu bewältigenden Aufgaben zukünftig schneller, effektiver und vor allem zielgerichteter bearbeitet werden können. Verfolgt die Stadt das Ziel Vorreiterin modernen Stadtmanagements zu sein, gehört dazu auch, dass in der Verwaltung erheblich zügiger gearbeitet wird und man sich verpflichtet fühlt Ergebnisse zeitnah vorzulegen und ggf. eingetretene Zeitverzögerungen zumindest teilweise wieder aufzuholen.

Die Arbeit in der Verwaltung dient nicht allein der Beschäftigung der Mitarbeiter*innen, die Einwohner*innen der Stadt haben einen Anspruch darauf, dass die Verwaltung sich effektiv organisiert und ihre Aufgaben prompt erfüllt.

Die STADTGESTALTER