Alarmierende Zahlen – Höchste Zeit sich ernsthaft um Integration zu bemühen

Fast die Hälfte aller nichtdeutschen Kinder verlassen die Schulen in Bochum ohne ausreichenden Schulabschluss. Diese und andere Daten des Integrationsprofils für Bochum sind alarmierend. Bochum steht seit Jahrzehnten vor immensen Integrationsherausforderungen. Die Stadt wird diesen nicht im Ansatz gerecht. Die bisherige Integrationspolitik ist gescheitert.

Menschen, die mangels erforderlichen Schulabschlusses oder fehlenden beruflichen Qualifikationen keinen Job finden, ist keine normale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. Sie sind auf Transferleistungen angewiesen, ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben ist nicht möglich. Den Menschen fehlen Perspektiven, sie fühlen sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt, benachteiligt und ausgegrenzt. Es entsteht ein Groll auf die Gesellschaft und ihre Regeln, der im schlimmsten Fall Ursache von Kriminalität werden kann. Der Unmut staut sich auf und entlädt sich bei Ereignissen wie Silvester 2022/23.

Ziel jeder Stadt sollte es sein, unabhängig vom Bildungsgrad und der Herkunft der Eltern jedem Menschen eine gute Lebensperspektive zu ermöglichen. Das setzt voraus, dass die Kinder in den Schulen ihre Bildungschancen voll ausschöpfen können.

Das Integrationsprofil der Stadt Bochum (Integrationsprofil Bochum. Daten zu Zuwanderung und Integration) zeigt jedoch, dass in Bochum dieses Ziel besonders bei den Menschen nicht erreicht wird, die aus Familien kommen, die aus dem Ausland nach Bochum zugezogen sind. Besonders ernüchternd, die sprachliche und gesellschaftliche Eingliederung gelingt in vielen Fällen auch bei der zweiten und dritten Generation nach der Zuwanderung nicht.

Alarmierende Zahlen aus dem Integrationsprofil für Bochum

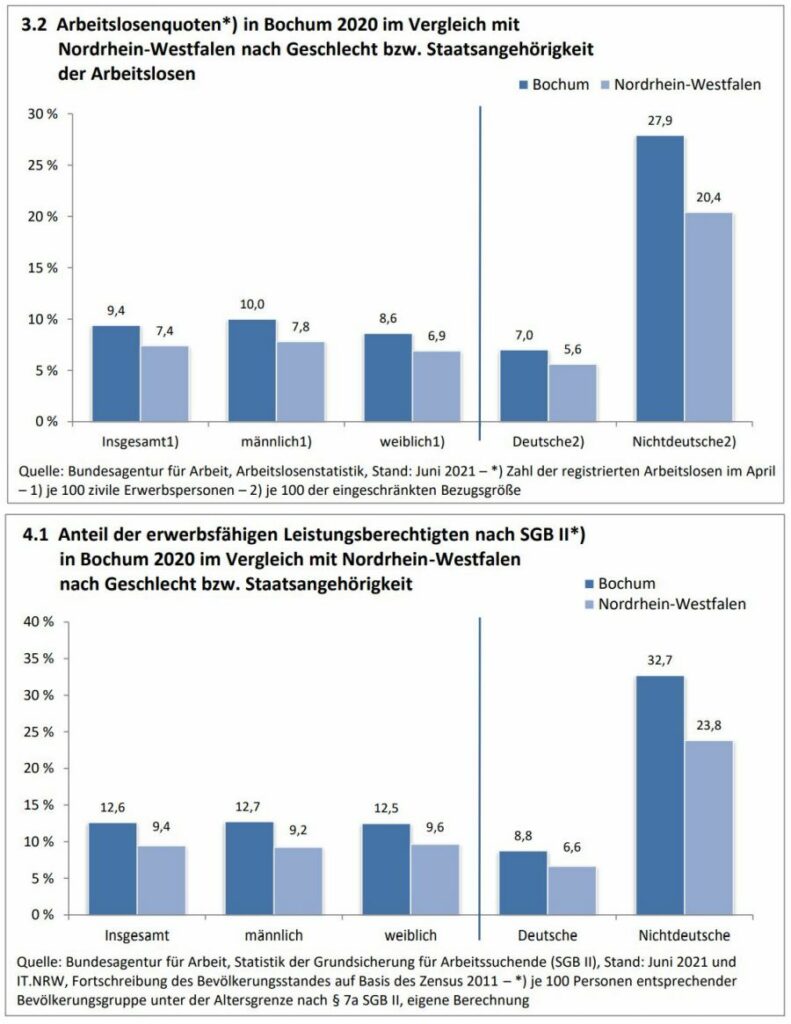

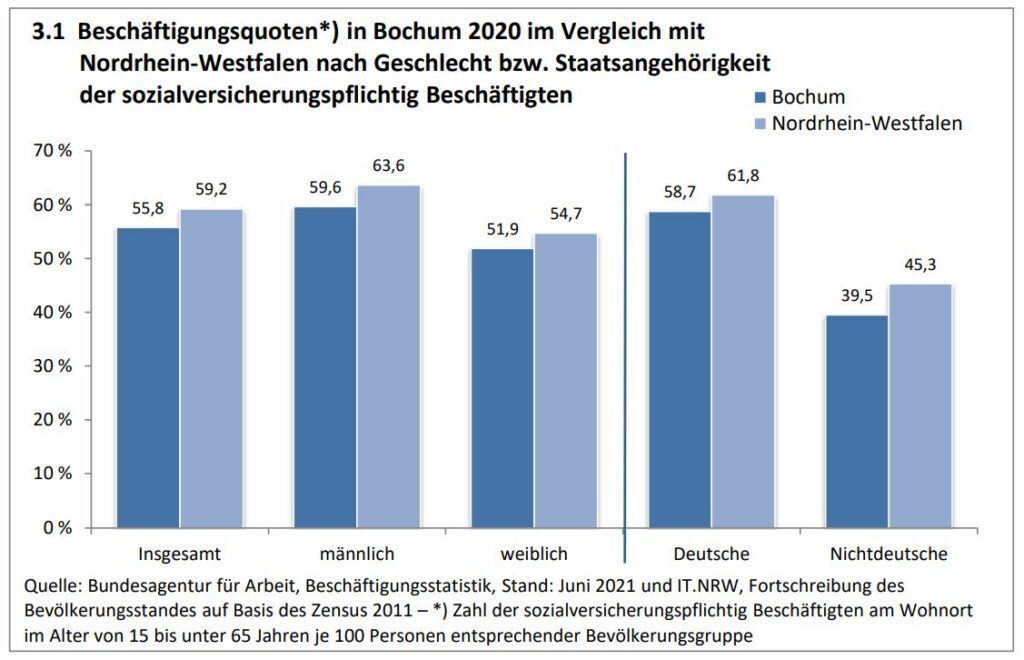

Das wird an zwei Zahlen besonders deutlich: Beträgt die Arbeitslosenquote in Bochum bei Deutschen 7%, liegt sie bei Nichtdeutschen vier Mal höher (27,9%). Das gleiche Bild zeigt sich bei den Leistungsberechtigten nach SGBII, hier liegt der Anteil bei Deutschen bei 8,8% und bei Nichtdeutschen bei 32,7%. In beiden Fällen liegen die Bochumer Anteile mit 25 bis 37% zudem deutlich über denen im NRW-Durchschnitt.

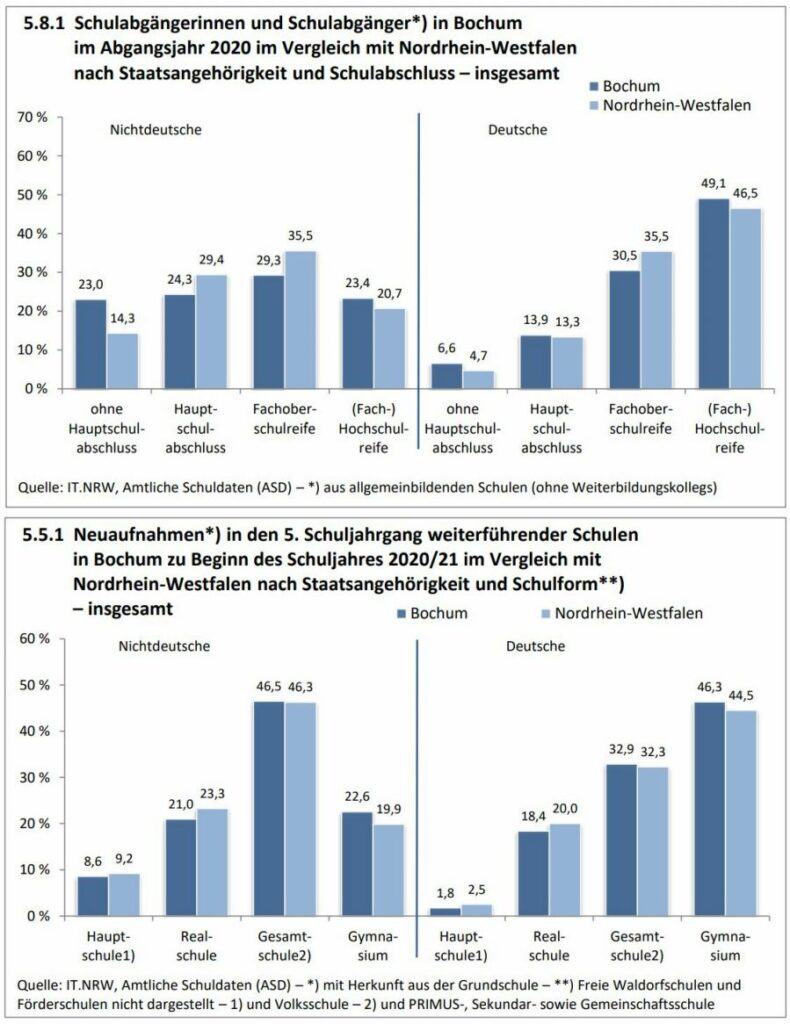

Die Ursache dieses gewaltigen Unterschieds zwischen Deutschen und Nichtdeutschen wird deutlich, wenn man die Schulabschlüsse vergleicht. Bei den Deutschen schließen die Schule 20,5% ohne Schulabschluss oder nur mit Hauptschulabschluss ab (6,6% und 13,9%), bei den Nichtdeutschen sind es 47,3% (23% und 24,3%). Fast der Hälfte der Nichtdeutschen fehlt am Ende der Schulzeit also ein Schulabschluss mit dem man relativ sicher eine qualifizierte Berufsausbildung und einen guten Job bekommen kann. Bemerkenswert, der Anteil der Nichtdeutschen, die keinen Schulabschluss erreichen, liegt in Bochum mehr als 60% über dem in NRW.

Das Problem wird aber nicht erst bei den weiterführenden Schulen sichtbar, es zeigt sich bereits bei den Grundschulen: Wechseln in Bochum nur 1,8%, der deutschen Grundschulkinder zur Hauptschule, sind es bei den Nichtdeutschen fast fünf Mal mehr (8,6%). Dafür wechseln nur 22,6% der nichtdeutschen Kinder auf ein Gymnasium, während es bei den Deutschen mehr als doppelt so viele sind (46,3%).

Die Fehlentwicklung beginnt bereits in den Grundschulen

Wesentliche Aufgabe der Grundschulen ist es, den Kindern Grundfertigkeiten in drei Bereichen zu vermitteln: Lesen, Schreiben und Rechnen. Können Nichtdeutsche nicht ausreichend deutsch schreiben und lesen, erhalten Sie für die weiterführende Schule eine Hauptschulempfehlung, mit der in der Regel ein Schulwechsel zur Haupt- oder Gesamtschule erfolgt. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse ist es kaum möglich Lerninhalte zu verstehen bzw. sich so im Deutschen auszudrücken wie es an weiterführenden Schulen erforderlich ist.

Da bei Nichtdeutschen die Muttersprache nicht Deutsch ist, wird im Elternhaus häufig nicht oder fehlerhaft deutsch gesprochen. Nichtdeutschen Eltern ist es daher regelmäßig kaum möglich ihren Kindern fehlerfrei Lesen und Schreiben beizubringen. Es wäre daher dringend erforderlich, dass spätestens in den Grundschulen nichtdeutsche Kinder im Bereich Deutsch so gefördert würden, dass diese am Ende der Grundschule gut bis sehr gute Lese- und Schreibfähigkeiten aufweisen. Dies geschieht bisher jedoch nicht. Das deutsche Schulsystem verlagert das Lernen zu einem wesentlichen Teil auf die Eltern, die bei Zuwandererfamilien mangels eigener Deutschkenntnisse kaum helfen können.

Auch die Stadt, der das Problem seit Jahrzehnten bekannt ist, fühlt sich nicht zuständig und schaut weg. Ein flächendeckendes städtisches Lernangebot, das sicherstellt, dass alle Kinder bis zum Ende der Grundschule fehlerfrei in Deutsch Lesen und Schreiben können, gibt es nicht. Zudem ist auch in anderen Fächern die individuelle Förderung von Kindern, deren Eltern nicht in der Lage sind, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, ihnen Nachhilfe zu geben oder sie auf Klassenarbeiten vorzubereiten, nicht nur in Bochum mangelhaft. Das trifft deutsche wie nichtdeutsche Kinder gleichermaßen. Aufgrund des Migrationshintergrundes sind nichtdeutsche Kinder allerdings von diesem Problem deutlich häufiger betroffen.

Im Ergebnis fehlt fast der Hälfte der nichtdeutschen Kinder am Ende der Schulzeit bereits der erforderliche Schulabschluss um eine Berufsausbildung bzw. Arbeit zu finden, mit der ohne zusätzliche Transferleistungen sorgenfrei der eigene Lebensunterhalt finanziert werden kann. Dies spiegelt sich wiederum bei der Beschäftigungsquote wieder: Während bei Deutschen knapp 60% (58,7%) einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen sind es bei Nichtdeutschen nur knapp 40% (39,5%). Die Summen, die die Stadt für Arbeitslose und SGBII-Leistungsberechtigte ausgibt, sind entsprechend hoch. Bereits aus diesem Grund müsste die Stadt ein großes Interesse haben, dafür Sorge zu tragen, Nichtdeutschen einen möglichst guten Schulabschluss zu ermöglichen.

Nennenswerte städtische Initiativen das beschriebene Problem grundlegend anzugehen sind jedoch nicht festzustellen. Man redet sich darauf raus, dass Schulen und Bildung Sache des Landes seien. Man zahlt lieber dreistellige Millionenbeträge an Transferleistungen als von Seiten der Stadt nur einen Euro in städtisch geförderten Deutschunterricht an Grundschulen zu investieren.

Untragbare Zustände im Ausländerbüro verschlimmern die Lage

Zugewanderte Menschen haben in Bochum keine Lobby. Auch die seit Jahren anhaltenden untragbaren Zustände im Ausländerbüro (Zustände im Ausländerbüro sind seit drei Jahren untragbar) zeigen mit welcher Wertschätzung die Verwaltung zugewanderten Menschen begegnet.

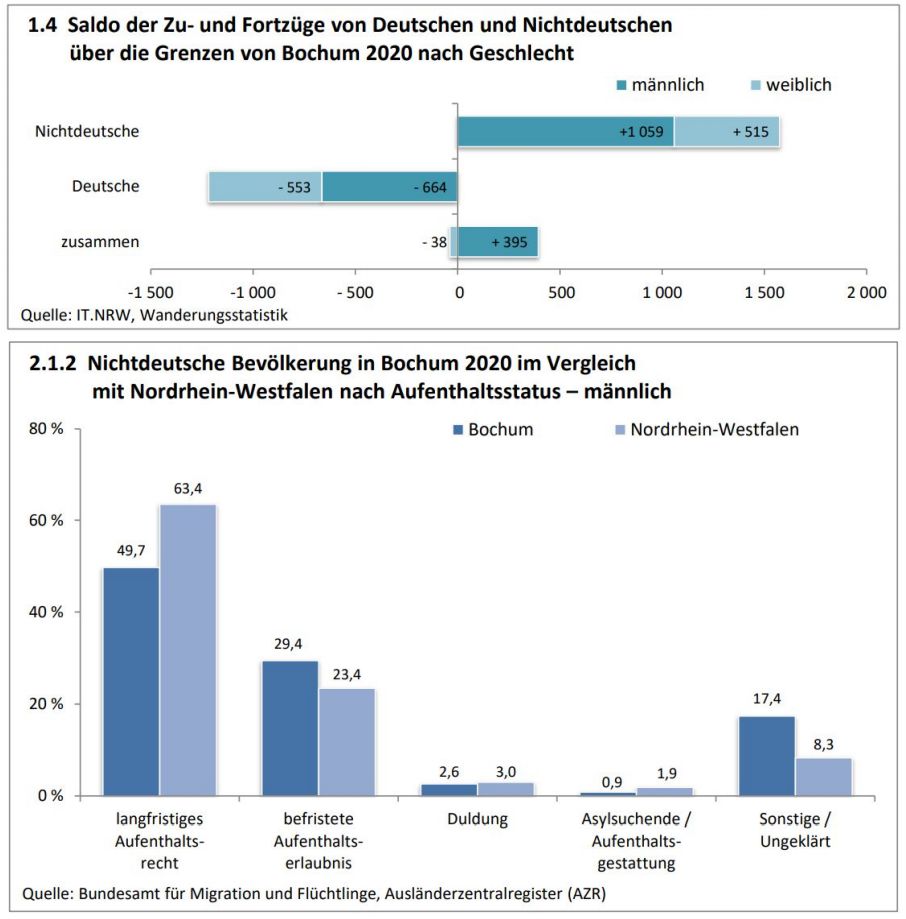

Dabei würde die Einwohnerzahl der Stadt ohne Zuwanderung schmelzen wie Eis in der Sonne. 2020 nahm die Zahl der Deutschen durch Fortzüge um 1.217 Personen ab, während 1.574 Nichtdeutsche hinzukamen. Nur durch die Zuwanderung überwog die Zahl der Zuzüge die Zahl der Fortzüge. Die Zuwanderung hat zur Folge, dass in den Altersgruppen bis 10 Jahren und der zwischen 20 und 25 Jahren der Anteil Nichtdeutscher aktuell bei um die 20% liegt.

50% der Nichtdeutschen besitzen eine langfristige Aufenthaltserlaubnis, nur 0,9 sind Asylsuchende, nur 2.6% werden geduldet. Die hohe Zahl Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus (17.4%) ist Folge des Chaos beim Ausländerbüro. Auch stellt die Unfähigkeit der Verwaltung Anträge auf Verlängerung von Aufenthaltstiteln und Einbürgerungen zeitgerecht zu bearbeiten für viele Nichtdeutsche ein existenzbedrohendes Hindernis da, Arbeit zu finden. Mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus ist das so gut wie unmöglich. Der Besitz einer deutschen Staatsbürgerschaft ist für viele Arbeitgeber ein wesentliches Einstellungskriterium.

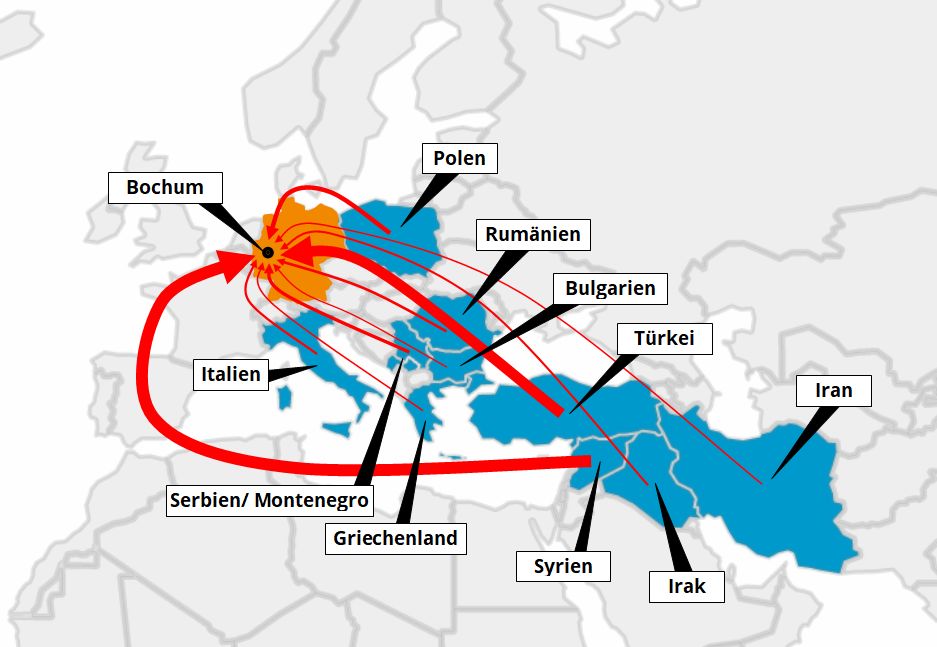

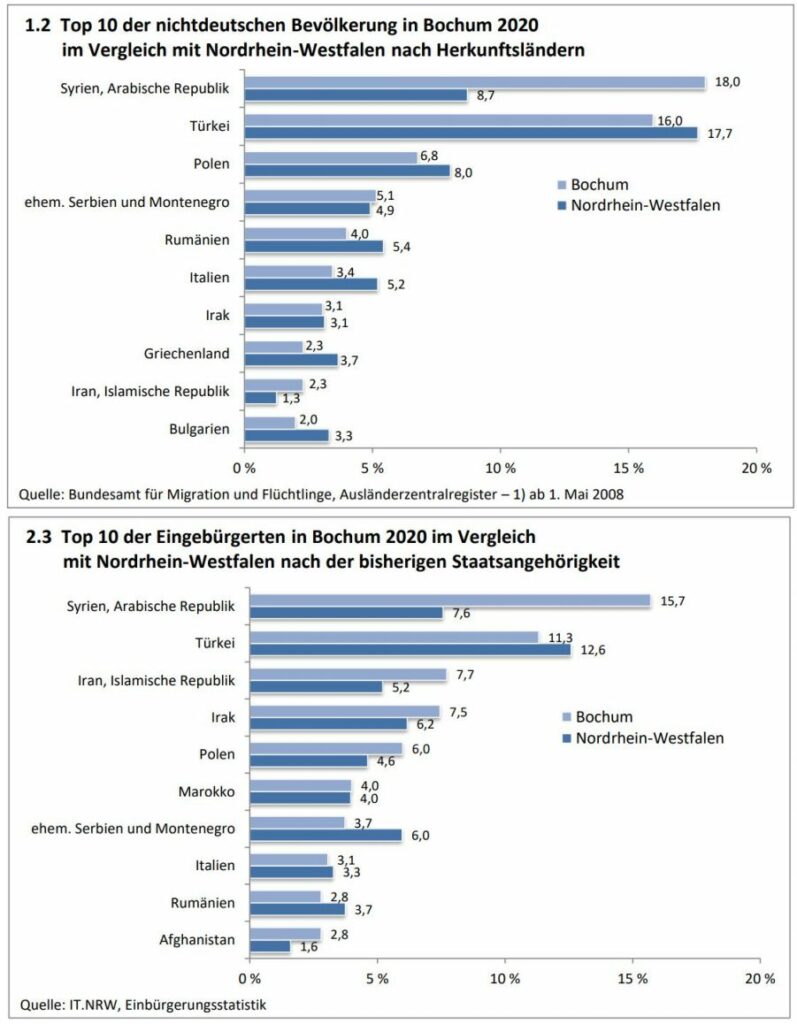

Nichtdeutsche kommen in Bochum insbesondere aus Syrien (18%) und der Türkei (16%). Dahinter folgen mit einem Anteil von 6,8% und weniger Menschen aus Polen, Serbien/ Montenegro , Rumänien, Italien, Irak Griechenland Iran und Bulgarien. Entsprechend lag der Anteil an Einbürgerungen von Menschen aus Syrien (15,7%) und der Türkei (11,3%) 2020 deutlich höher als bei allen anderen Herkunftsländern.

Was müsste Bochum vordringlich tun, damit Integration besser gelingt?

Die Zuwanderung nach Bochum ist überwiegend durch Menschen geprägt, die nach deutschen Maßstäben über eher geringe berufliche Qualifikationen verfügen, die wenn sie kommen, nicht die deutsche Sprache sprechen und auch eher selten eine andere Fremdsprache erlernt haben. Das bedeutet, die primäre Herausforderung für Bochum besteht zunächst darin, dafür Sorge zu tragen, dass die Kindergenration spätestens in den Bochumer Grundschulen die für eine erfolgreiche schulische und berufliche Ausbildung erforderlichen Deutschkenntnisse erwirbt, denn Sprache und gegenseitiges Verständnis sind der erste Schlüssel für gelungene Integration.

Weiterhin ist für die Integration der Menschen, die zuwandern, wichtig, dass sie sich schnell als Teil der Bochumer Stadtgesellschaft verstehen. Menschen, die sich aufgenommen fühlen, sind viel eher bereit, sich in eine Gesellschaft einzupassen, als solche, die sich ausgegrenzt und an den Rand gedrängt fühlen. In dieser Hinsicht muss die Stadt Vorbild sein. Das bedeutet konkret, dass die Verwaltung sich gegenüber Nichtdeutschen eindeutig positiv verhält. Respekt gegenüber den Bedürfnissen der Nichtdeutschen und Gleichbehandlung zu Deutschen müssen selbstverständlich sein. Zustände wie im Ausländerbüro sind umgehend abzustellen. Für die Zukunft ist sicher zu stellen, dass es zu diesen gar nicht erst kommt.

Bochum fehlt eine Integrationsstrategie. Neben den bereits angeführten Maßnahmen, sollte die Stadt untersuchen lassen, welche Dinge sie darüber hinaus noch tun kann, damit Integration möglichst schnell und reibungslos gelingt. Die erschreckenden und ernüchternden Zahlen aus dem Integrationsprofil NRW zeigen, dass passiv zu beobachten wie Integration nicht gelingt, für die Zukunft keine Strategie mehr sein darf. Auch endlos auf andere Institutionen wie Land und Bund zu warten, bis diese mehr für bessere Integration tun bzw. städtische Integrationsmaßnahmen finanzieren, kann keine Lösung sein. Die negativen Folgen für Stadtgesellschaft und Stadtfinanzen sowie die strukturelle Armut, die unzureichende Integration nach sich zieht, erfordern umgehendes Handeln.

Absehbar wird der Anteil der Menschen, die zuwandern, in Bochum weiter zunehmen. Gelingt es dennoch nicht, die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen die gleichen Chancen zu ermöglichen, wie sie deutsche Bürger*innen besitzen, wird die soziale Schieflage in Bochum in den nächsten Jahren weiter zunehmen (Armut in abgehängten Stadtteilen nimmt bedenklich zu). Bleibt es bei den hohen Anteilen von Menschen ohne Perspektiven, die von Transferleistungen abhängig sind, führt das zu zunehmender sich verfestigender Armut, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mit sich verschärfender sozialer Schieflage nehmen wiederum die Spannungen zwischen deutscher und zugewanderter Bevölkerung zu.

Zuwanderung hochqualifizierter Menschen

Eine Zuwanderung ist insbesondere zur Sicherung der deutschen Sozialversicherungssysteme, zur Bekämpfung des zunehmenden Arbeitskräftemangels und um ein weiteres Abnehmen der Bochumer Bevölkerung zu verhindern dringend erforderlich, muss aber von der Stadt positiv begleitet und gestaltet werden. Dazu gehört ebenfalls, dass die Stadt die Voraussetzungen dafür schafft, dass vermehrt hochqualifizierte Menschen aus anderen Ländern gerne nach Bochum kommen, um hier zu arbeiten und zu leben. Eine solche Zuwanderung kann nur gelingen, wenn die Stadt in vielerlei Hinsicht deutlich attraktiver wird. Was die Stadt dafür tun könnte und sollte, haben die STADTGESTALTER bereits in einem eigenen Beitrag thematisiert (Warum wollen viele Hochqualifizierte nicht im Ruhrgebiet leben und arbeiten?).