World University Games zeigen, Ruhrgebiet kann sich Olympiabewerbung sparen

Die großartige Stimmung an den Wettkampfstätten reicht nicht. Die Word University Games, legen die gravierenden Mängel und Defizite bei Infrastruktur, Stadtentwicklung und Organisationsfähigkeit des Ruhrgebiets gnadenlos offen. Im Wettbewerb der Austragungsorte um Olympia hat das Ruhrgebiet leider keine Chance.

Ob 3×3 Basketball an der Jahrhunderthalle oder Leichtathletik im Lohrheidestadion, die Olympiade der Universitäten (FISU World University Games) brachte eine tolle Atmosphäre nach Bochum und viele Gäste, Athleten und Volunteers aus der ganzen Welt. Doch leider nur in die Sportstätten – die beeindruckende Stimmung übertrug sich nicht auf die Stadt.

Chance vertan

Viele Menschen in Bochum und dem Ruhrgebiet wissen bzw. wussten gar nicht, dass das nach den Olympischen und Paralympischen Spielen drittgrößte Multisportevent der Welt bis heute noch im Ruhrgebiet stattfindet. Denn wirklich gut vorbereitet waren Stadt und Ruhrgebiet auf die Spiele nicht.

Wieder, wie schon bei der EM 2024 (Bochum vergibt Riesenchance – BOGESTRA blamiert Ruhrstadt), ließ man die große Chance, Bochum und das Ruhrgebiet als Hotspot Europas zu präsentieren, weitgehend ungenutzt. Kein Empfang der Delegationen aus aller Welt im Rathaus, kein Public Viewing in der Stadt, keine Information der Athleten und Volunteers, was man in Bochum alles neben dem Sport erleben kann. Die Berichterstattung im Vorfeld war dürftig. Informationen zu den Spielen gab es in der Stadt viel zu wenige, nur das Rahmenprogramm an den Wettkampfstätten konnte überzeugen.

3×3 Basketball in der Jahrhunderthalle

Statt 3×3 Basketball im Vorfeld der Spiele mitten in der Stadt zu präsentieren, fand das Turnier der lokalen 3×3 Basketballmannschaften Ende Juni im Vorfeld der Universiade auf dem trostlosen Buddenbergplatz hinter dem Hauptbahnhof statt. Zuschauer und Zuschauerinnen gab es entsprechend wenige. Die Chance, auf Bochum als Veranstaltungsort der Universiade hinzuweisen, wurde leichtfertig vertan.

Das Programm der Ruhr Games rund um die Jahrhunderthalle, wo die 3×3 Wettbewerbe stattfanden, war hingegen exzellent. Allerdings zeigte sich, dass viele eher zufällig den Weg in den Westpark fanden und erst dort feststellten, dass die Halle Wettkampfstätte der World University Games ist.

Die Jahrhunderthalle überzeugte als idealer Austragungsort für ein 3×3 Basketball-Event. Findet 3×3 sonst im Freien statt, war die Atmosphäre in der Halle noch intensiver. Sichtbar genossen Spielerinnen und Spieler sowie die 3×3-Begeisterten diese einmalige Stimmung. Auch ohne Olympiade sollte die Stadt unbedingt versuchen, ein solches Turnier für die Zukunft in der Jahrhunderthalle zu etablieren.

Für ein olympisches 3×3-Basketballturnier dagegen wäre die Halle zu klein. Schade, denn mit diesem einmaligen Austragungsort könnte man sicher bei einer Olympiabewerbung punkten.

Leichtathletik im Lohrheidestadion

Auch bei den Leichtathletik-Wettbewerben im Lohrheidestadion war die Stimmung großartig. Trotzdem das Stadion, anders als es die Stadt erwartet hatte, nie ausverkauft, aber von Freitag bis Sonntag zumindest ganz ordentlich gefüllt war.

ÖPNV – Aber bereits vor dem Stadion erlebten Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso wie die Delegationen aus aller Welt, die Rückständigkeit des Ruhrgebiets bei der städtischen Infrastruktur. Mit dem Beginn der Wettkämpfe wurde die Haltestelle am Lohrheidestadion aufgehoben, der Bus (Haltestellenausfall Linie 365) konnte sie entgegen der Informationen auf der Seite der FISU (Anreise Lohrheidestadion) nicht mehr anfahren.

Vor dem Stadion auf der Lohrheidestraße wurde zugunsten des Autoverkehrs die Verkehrsführung geändert. Entlang der Straße wurden Parkstreifen eingerichtet, halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg. Gleichwohl kam es zum üblichen Parkchaos (WAZ vom 25.07.25). Der Stadtrat hatte es im Vorfeld, wie von den STADTGESTALTERn vorgeschlagen (Antrag 20222618), abgelehnt, für das Lohrheidestadion ein Parkkonzept zu erarbeiten. Das Chaos war vorhersehbar. Die Politik meinte das Problem durch Ignorieren lösen zu können.

Immerhin, zwischen Bochum und Gelsenkirchen Hauptbahnhof gab es mehr Straßenbahnfahrten. Eine Ansage oder Anzeige der Stadion-Haltestellen (Lohrheidestraße, Watermanns Weg) mit Hinweis auf den Veranstaltungsort der Spiele hielt man bei der BOGESTRA allerdings nicht für nötig, weder auf deutsch noch auf englisch. Eine Beschilderung des Weges von den Haltestellen zum Stadion gab es ebenfalls nicht. Wieder zeigte sich, kundenorientiertes Denken und Handeln gehört nicht zu den Kernkompetenzen der BOGESTRA.

Auch sonst präsentierten sich Bus und Bahn im Ruhrgebiet gewohnt unattraktiv, unzuverlässig und langsam. Entsprechend negativ nahmen die internationalen Gäste den ÖPNV wahr. Realistisch betrachtet, kommt das Lohrheidestadion schon aufgrund seiner schlechten öffentlichen Verkehrsanbindung nicht als Austragungsort für Olympia in Frage.

Catering – Doch in Wattenscheid ergaben sich weitere Probleme. Das Catering für die Zuschauer und Zuschauerinnen war eine Katastrophe. Von Montag bis Freitag gab es zunächst nur einen, später zwei Verkaufsstände für Essen und Getränke. Die Schlange war entsprechend lang, die Verpflegung zeitraubend. Teilweise fehlte es an Essen. Kartenzahlung war nicht möglich (WDR 25.07.2025). Stadt und Stadion präsentierten sich provinziell.

Dass von der Stadt mit dem Catering beauftragte Unternehmen war überfordert. Im Vorfeld der Spiele hatte sich die Stadt nicht mit den Anforderungen an das Stadioncatering beschäftigt und kein Unternehmen beauftragt, das sich mit internationalen Großveranstaltungen auskennt. Die auch in der Bochumer Politik immer wieder mit Stolz vertretene Haltung, was interessiert uns, wie Dinge weltweit gehandhabt werden, wir machen es so, wie wir meinen, rächte sich. Bei den Gästen aus aller Welt blieb hängen, internationales Niveau in Sachen Stadionverpflegung kann man im Ruhrgebiet nicht erwarten.

Wenig vorzeigbare Stadtteile

Als problematisch erwies sich im Lohrheidestadion zudem die Frage von Delegationen, Athleten und Offiziellen, was man in der Nähe des Stadions außerhalb der Wettkämpfe denn unternehmen könne. Nach der Empfehlung die Halde Rheinelbe zu besteigen oder zum Holland-Turm mit gutem Rahmenprogramm zu laufen, gab es nichts, was man wirklich empfehlen konnte.

Einen Stadtbummel durch die Innenstadt Wattenscheid oder einen Ausflug nach Ückendorf anzuregen, war den ortskundigen Volunteers zu peinlich, andere Attraktivitäten aufgrund der schlechten ÖPNV-Anbindung des Stadions kaum machbar. Während in anderen Städten und möglichen Austragungsorten von olympischen Spielen die Menschen mit großem Stolz in die verschiedenen Teile der Stadt geschickt werden, versucht man im Ruhrgebiet aufgrund der massiven Versäumnisse bei der Stadtentwicklung, bestimmte Teile der Städte Besuchern und Besucherinnen vorzuenthalten, um sich bei den Gästen nicht zu blamieren.

Die Vorzeigbarkeit der Austragungsorte ist bei Olympiabewerbungen ein entscheidender Faktor. Die Bewerbung um die olympischen Spiele 2032 hat das Ruhrgebiet besondere wegen dieses Kriteriums verloren. Wer mal in Brisbane war, sieht dort sofort, warum man die Spiele ohne tiefergehende Betrachtung der Bewerbungen nach Australien und nicht ins Ruhrgebiet vergeben wurden. Das Ruhrgebiet mit seinen erheblichen Defiziten bei Stadtgestaltung und Stadtbild kann international nicht mithalten. Es rächt sich, dass die Ruhrgebietspolitik in ihrem provinziellem Kirchturmdenken nie bereit war, über den Tellerrand zu schauen und sich daran ein Vorbild zu nehmen, was in Metropolen weltweit lange üblich ist.

Die Düsseldorf-Blamage

Bis zu 225 Mio. Euro hat die Austragung der World University Games Bund und Land gekostet, ursprünglich sollten es 160 Mio. sein (Das deutsche Mini-Olympia und der Umgang mit den Millionen). Doch wie so oft im Ruhrgebiet explodierten die Kosten. Um die Kostensteigerung im Rahmen zu halten, war Düsseldorf anders als die anderen Austragungsorte nicht bereit auf eine Kostenerstattung für die städtischen Sportstätten zu verzichten. Also wurden die Wettbewerbe dort gestrichen und Schwimmen, Volleyball wie Wasserspringen kurzerhand nach Berlin verlegt. Aus den „Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games“ wurden eigentlich die „Berlin-Ruhr 2025 FISU World University Games“. Diese organisatorische Blamage wird sich nahhaltig negativ auf eine Olympiabewerbung auswirken.

Es fragt sich, wenn schon eine gemeinsame Organisation der Universitäts-Spiele nicht funktioniert, warum sollte sich das Ruhrgebiet gemeinsam mit Düsseldorf und Köln für Olympia bewerben?

Wenn Olympiabewerbung, dann ohne Köln und Düsseldorf

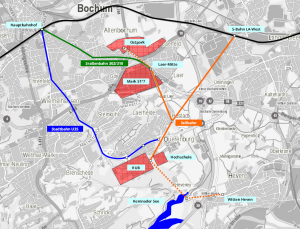

Damit sich Geist und Atmosphäre der Spiele auf die Stadtgemeinden der Ruhrstadt überträgt, sollte der Raum, in dem die wichtigsten Wettbewerbe ausgetragen werden, möglichst klein gewählt werden. Paris hat da Maßstäbe gesetzt. Die einzigartige Stimmung der olympischen Spiele 2024 entstand, weil ein Großteil der Wettkämpfe in der Cité von Paris stattfand, die von der Fläche sogar etwas kleiner als das Stadtgebiet von Bochum ist. Eine Olympiabewerbung sollte sich also auf die Ruhrstadt beschränken. Will die Metropole des Ruhrgebiets sich weltweit präsentieren, sollte sie auch als solche, als Ruhrstadt, ein Zeichen setzen.

Eine Bewerbung, bei der Bochum, die Stadt, die im Herzen des Ruhrgebiets liegt, den umstrittenen Modernen Fünfkampf ausrichtet und ein paar Vorrundenspiele des olympischen Fußballturniers (Austragungsorte Olympiabewerbung Rhein-Ruhr), hat für Bochum keinen echten Nutzen.

Für eine erfolgreiche Olympiabewerbung fehlen die Voraussetzungen

Sportbegeisterte Menschen und eine einzigartige Gastfreundschaft reichen für eine Olympiabewerbung leider nicht aus. In Sachen Infrastruktur, Stadtgestaltung und Stadtbild sind Ruhrgebiet und Ruhrstadt bisher nicht konkurrenzfähig zu anderen Olympiabewerbern. Auch in Sachen Vermarktung und Organisation kann man, wie die World University Games gezeigt haben, die Anforderungen nicht erfüllen.

Will man international mithalten, hätte man sich bei Stadtentwicklung und Infrastruktur die letzten Jahrzehnte daran orientieren müssen, was international Standard ist. Das will die Politik aber bis heute nicht. Im Ergebnis kann man gegen die internationale Konkurrenz aktuell nicht bestehen. Der Rückstand ist zu groß.

Eine Olympiabewerbung zusammen mit Düsseldorf und Köln überdehnt den Raum, in dem die Spiele stattfinden und wirkt negativ auf die olympische Atmosphäre und Stimmung. Um für ein paar untergeordnete Sportevents Austragungsort zu sein, lohnt sich für Bochum eine Bewerbung ohnehin nicht.

Für eine gemeinsame, erfolgversprechende Bewerbung müssten die Stadtgemeinden der Ruhrstadt also zunächst die Voraussetzungen schaffen. Das bedeutet, sich international auszurichten, also zu schauen, was weltweit in Sachen Infrastruktur und Stadtgestaltung üblich ist, wie sich erfolgreiche Metropolen präsentieren, was diese ausmacht und welche Dinge zu tun sind, um zu diesen aufzuschließen zu können. Erst wenn sich die Metropole Ruhrstadt in Sachen Stadtentwicklung und Infrastruktur auf ähnlichem Niveau wie die Konkurrenz befindet, sollte man über eine Olympiabewerbung erneut nachdenken.