Schulamt verhindert, dass bedürftige Kinder Schultablets vom Jobcenter erhalten

Das Bochumer Schulamt wies die Bochumer Schulen an, die Formulare für Zuschüsse vom Jobcenter zum Erwerb von Tablets zur Teilnahme am Distanzunterricht, so auszufüllen, dass die entsprechenden Anträge vom Jobcenter abgelehnt wurden. Der Schuldezernent verweigert jetzt die Aufklärung dieses Skandals.

Kinder, die in Familien leben, deren Eltern von Transferleistungen leben, haben Anrecht auf einen Zuschuss, von dem Sie ein Tablet kaufen können, mit dem die Kinder am digitalen Schulunterricht teilnehmen können. Dieser Zuschuss ist beim Jobcenter zu beantragen.

Schulamt weist Schulleitungen an Zuschussbescheinigungen ungültig zu machen

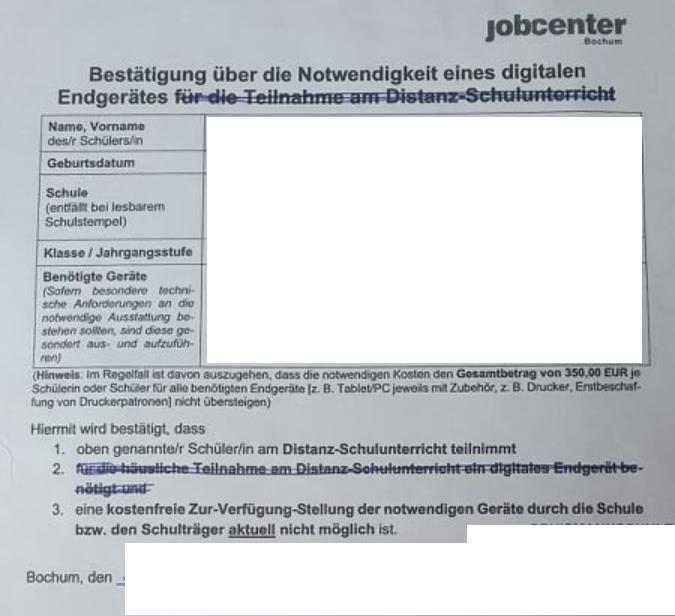

Um den Zuschuss zu erhalten, muss die Schulleitung allerdings ein Formular des Jobcenters ausfüllen, mit dem die Schule bescheinigt wird, dass das Kind am Distanzunterricht teilnimmt und dafür das Tablet benötigt wird. Das Schulamt wies die Leitungen der Bochumer Schulen in einer Mail im Februar jedoch an, genau diesen Passus im Formular zu streichen:

Entsprechend lehnte das Jobcenter aufgrund der ungültig gemachten Bescheinigungen sämtliche entsprechend gestellten Anträge ab. Eltern wandten sich wegen dieses Vorgangs sowohl an die WAZ wie auch an die Fraktion „Die PARTEI und STADTGESTALTER“. Auf Nachfrage bestätigten diverse Schuleitungen das Vorgehen sowohl gegenüber der WAZ wie PARTEI und STADTGESTALTERn.

Das Schulamt machte die Teilnahme von ohnehin benachteiligten Kindern am Distanzunterricht unmöglich

Der Vorgang ist ein Skandal. Dem Schulamt musste klar sein, dass mit der Streichung des zu bescheinigenden Passus im Formular, die gesamte Bescheinigung vom Jobcenter nicht mehr anerkannt werden würde. Man ließ also die Eltern bewusst Zuschüsse mit ungültig gemachten Bescheinigungen beantragen, in dem Wissen, dass diese abgelehnt würden. Gemäß Beitrag der WAZ vom 13.05.21 wollte das Schulamt mit der Streichung des Passus verhindern, dass durch die Bescheinigungen bescheinigt würde, dass es Kinder in Bochum gibt, die mangels Endgeräts bisher nicht am Distanzunterricht teilnehmen konnten.

Schuldezernent verweigert Aufklärung

Bisher ist nicht bekannt, wie groß die Zahl der Eltern an den rund 100 Schulen der Stadt ist, die sich ungültig gemachte Bescheinigungen ausstellen ließen um einen Zuschussantrag beim Jobcenter zu stellen, der dann abgelehnt wurde. Auf die bereits am 25.03.21 zur Aufklärung des Sachverhalts gestellte Anfrage der Fraktion „Die PARTEI und STADTGESTALTER“ (Anfrage 20211002) verweigert der Schuldezernent Dieckmann bisher die Antwort. Obwohl Anfragen von Fraktionen des Stadrates binnen zwei Monaten zu beantworten sind, erfolgt eine Antwort bis heute nicht. Dieses Vorgehen ist leider typisch für die Arbeitsweise des Schuldezernenten. Ständig werden in seinem Dezernat Anfragen gar nicht, verspätet und wenn zumeist unzureichend beantwortet (U.a auch Anfrage 20203162, Anfrage 20203163).

Das Schulamt versucht indes die Schuld für den skandalösen Vorgang auf die Leiter*innen der Schulen zu schieben, man habe die Streichung im Formular nicht angeweisen, sondern nur einen „internen Diskussionsbeitrag“ an die Schulleitungen übermitteln wollen (WAZ vom 13.05.21). Die Schulleitungen, allerdings sahen und sehen in der Mail eine Anweisung, die als dringende Empfehlung formuliert wurde.

Die Leidtragenden sind wieder einmal die ohnehin benachteiligten Schüler*innen

Wieder einmal versagen der Schuldezernent und das Schuldezernat, genau da, wo die Stadt Bochum ohnehin schon Jahrzehnte zurück liegt, im Bereich Schule und Bildung. Denjenigen, die durch fehlende individuelle Förderung und mangelhafte Ausstattung der Schulen ohnehin benachteiligt werden, verweigerte das Schulamt auch noch die Anschaffung eines Endgerätes, das erforderlich ist, um dem Distanzunterricht zu folgen. Im Ergebnis konnte eine erhebliche Zahl Bochumer Schulkinder über Monate durch das Versagen des Schulamtes nicht am Unterricht teilnehmen. Das Versäumnis des Schulamtes wird voraussichtlich für einige Kinder hinsichtlich ihres Schulerfolgs schwerwiegende Folgen haben.

Dass das Schulamt bewusst verhindert hat, dass bedürftige Kinder am digitalen Unterricht teilnehmen können, ist der eine Teil des Skandals, jetzt zu verhindern, dass der Skandal aufgeklärt wird, der zweite. Nach aktuellem Stand gab es bis heute kein Bemühen des Schuldezernenten, den betroffenen Eltern und Kindern nunmehr korrekt ausgefüllte Bescheinigungen zu übermitteln, verbunden mit der Bitte, die Geräte damit erneut beim Jobcenter zu beantragen.

SPD, Grüne und Oberbürgermeister geben Dezernenten trotz Versagen Rückendeckung

SPD, Grüne und Oberbürgermeister kümmert der ganze Skandal leider wenig, in der letzten Ratssitzung, bei der die Fraktion „Die PARTEI und STADTGESTALTER“ die Absetzung des Schuldezernenten forderte (Antrag 20211588), sprach man Dezernent Dieckmann das volle Vertrauen aus, die Entwicklung von Schulen und Bildung sei in Bochum auf gutem Weg. Am Ende stimmten jedoch nur SPD, Grüne und die UWG dafür dem Dezernenten Dieckmann den Schulbereich weiter zu überlassen. Bei Schulen, Eltern sowie Schüler*innen ist das Vertrauen in den Schuldezernenten aufgrund der massiven Fehlleistungen im Bereich der Schulverwaltung, besonders bei der Digitalisierung, ohnehin längst aufgebraucht.

Der Dezernent wird von der rot-grünen Koalition nur noch aus zwei Gründen gehalten, wegen seines SPD-Parteibuches und weil der Anspruch an die Qualität von städtischer Schul- und Bildungspolitik bei beiden Fraktionen sowieso gering ist. So wurde in der Ratssitzung vom 27.05.21 bereits das rechtzeitige Ausfüllen und Einreichen der diesjährigen Förderanträge als besonders herausragende Leistung des Schuldezernents gelobt.

Kaum mehr als das Allernötigste passiert im Bereich Schule in Bochum schon seit Jahrzehnten nicht. Es wird im Wesentlichen nur das gemacht, wofür Bund und Land Gelder bereitstellen. Zu nennenswerten eigenen städtischen Investitionen in den Schulbetrieb sind weder SPD noch Grüne bereit. Der mangelhafte Zustand und die unzureichende Ausstattung vieler Bochumer Schulen sind das sichtbare Ergebnis dieser Politik. Die Ablehnung des Antrags der Fraktion „Die PARTEI und STADTGESTALTER“ die Grundschulen mit zusätzlichen 20 Mio. Euro in die Lage zu versetzen, allen Schüler*innen mindestens zu einer Empfehlung zu Realschule zu verhelfen (Antrag 20211586), bestätigt diese Anspruchslosigkeit.

Schwere Versäumnisse im Schuldezernat müssen endlich Folgen haben

Jeder Ausstehende fragt sich, wie solche schwerwiegenden Versäumnisse ohne politisches Nachspiel und Konsequenzen in der Verwaltung bleiben können. Doch der Schuldezernent kann sich darauf verlassen, dass SPD und Grüne ohnehin nicht genau wissen wollen, was im Schuldezernat schiefläuft. Also versucht er die Anfragen der anderen Fraktionen, offenbar mit Rückendeckung des Oberbürgermeisters, der eigentlich die rechtzeitige Beantwortung, zu überwachen hat, zu ignorieren und unbeantwortet zu lassen, wohl in der Hoffnung, dass die Fragesteller vergessen, dass sie die entsprechende Anfrage zur Aufklärung der Fehlleistungen gestellt haben.

Doch der Schuldezernent sollte sicher sein, dass die Fraktion „Die PARTEI und STADTGESTALTER“ ihn mit dieser Methode auch diesmal nicht durchkommen lassen wird.