Bochum vs. Malmö – ein weiterer Stadtvergleich

Bei dem Vergleich mit Malmö stellt sich die Frage, warum hat Bochum nicht das geschafft, was Malmö erreicht hat. Die Städte sind gleich groß, der Strukturwandel in der schwedischen Stadt war bzw. ist mindestens so herausfordernd wie der in Bochum.

Nach dem Vergleich Bochum vs. Luxemburg folgt nur ein Vergleich zu Malmö, Schweden. Stadtvergleiche helfen einzuordnen, wo die Stadt Bochum bei der Wirtschaft- und Stadtentwicklung steht und herauszufinden, warum andere Städte bei der Bewältigung des Strukturwandels erfolgreicher sind.

Warum Bochum und Malmö in vielerlei Hinsicht gut vergleichbar sind

Die schwedische Stadt Malmö ist in vielen Punkten mit Bochum vergleichbar. Beide Städte sind gleich groß, beide Städte waren typische europäische Arbeiter- und Industriestädte und müssen bzw. mussten einen heftigen Strukturwandel meistern. Auch in Malmö verschwanden ab den 60er bis in die 90er Jahre die Großunternehmen der Schwer-, Zement- und Textilindustrie sowie des Schiffbaus. Die Stadt musste sich neu erfinden (Malmö: The Swedish miracle that tarnsformed and industrial into a sustainable city). Bis in die 70er Jahre sank daher auch in Malmö die Bevölkerungszahl deutlich.

Doch dann erfand sich die Stadt neu. Malmö richtete sich völlig neu aus. Wie in Bochum wurde eine Universität gegründet. Man entwickelte den Anspruch in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit Vorreiter zu sein, während man in Bochum zunächst den Strukturwandel nicht wahrhaben und dann verhindern wollte und erst in den letzten 10 Jahren zaghaft begonnen hat, ihn aktiv zu gestalten.

Auf den ersten Blick verwundert die unterschiedliche Sich und Handlungsweise, weil sowohl Malmö wie Bochum politisch sozialdemokratisch geprägte Arbeiterstädte sind. Auch in Malmö sind die Sozialdemokraten (SAP) seit Jahrzehnten die führende politische Kraft. Die Stadt ist sogar die Wiege der schwedischen Sozialdemokratie. Doch die Politik der Sozialdemokraten in Malmö ist eine ganz andere als die in Bochum. Geht es der Politik in Bochum primär um die Versorgung von gesellschaftlichen Gruppen, dreht sich die Politik Malmö im Kern um die zukünftige Stadtentwicklung.

Der Unterschied im Stadtbild ist entsprechend auffällig. Sieht man in Malmö an jeder Ecke neue moderne, oft architektonisch anspruchsvolle Gebäude, stößt man auf die in Bochum nur sehr vereinzelt. Fortschrittliche Wohn- und Bürohochhäuser prägen in Malmö die Stadtsilhouette, in Bochum bleiben entsprechende Grundstücke, wie das für den Stadtturm am Hauptbahnhof oder am Citytor-Süd leer.

Vergleicht man Malmö mit Bochum im Einzelnen, werden die Ursachen für die Unterschiede deutlich:

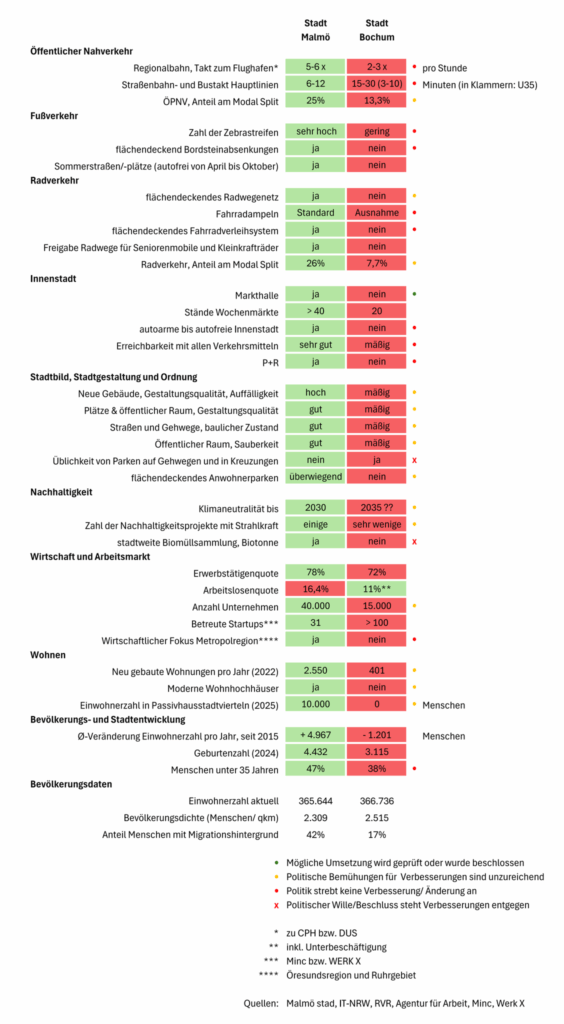

Öffentlicher Nahverkehr – 25 % der Wege werden in Malmö mit Bus und Bahn zurückgelegt, in Bochum sind es gerade mal 13,3 %, Tendenz abnehmend. Entspricht das Nahverkehrsnetz in Malmö hinsichtlich Dichte und Taktung den Bedürfnissen der Menschen, ist das in Bochum offensichtlich nicht der Fall. So fährt z.B. in Malmö zum Flughafen Kopenhagen in der Hauptverkehrszeit 5x bis 6x ein Regionalzug, kommt man von Bochum zum Flughafen Düsseldorf nur 2x bis 3x die Stunde. Die Hauptlinien des ÖPNV fahren in Malmö aller 6 bis 12 Minuten. Das ist in Bochum nur bei der U35 der Fall, sonst wird nur aller 15 bis 30 Minuten gefahren.

Fußverkehr – Gehwege befinden sich in Malmö regelmäßig in hervorragendem baulichen Zustand, es gibt überall Zebrastreifen, die den Fußverkehr beim Überqueren der Straßen vor dem Autoverkehr bevorrechtigen. Beides zeigt die hohe Wertschätzung die Fußgänger und Fußgängerinnen in Malmö genießen. Diese wird Menschen, die sich zu Fuß durch Bochum bewegen, nicht zugebilligt. Häufig ist das Gehwegpflaster in bedenklichem Zustand, es gibt keine Borsteinabsenkungen an Kreuzungen, das Zuparken von Gehwegen wird erlaubt oder geduldet, Zebrastreifen sind selten.

Darüber hinaus gibt es in Malmö eine Besonderheit, “Sommerstraßen” und “-plätze (Sommargator) . Das sind Straßen und Plätze, die von April bis Oktober in Fußgängerzonen mit hoher Aufenthaltsqualität umgewandelt werden. Dazu stattet man die Straßen mit zusätzlichen Sitzgelegenheiten, Hochbeeten, Radständern und Ähnlichem aus.

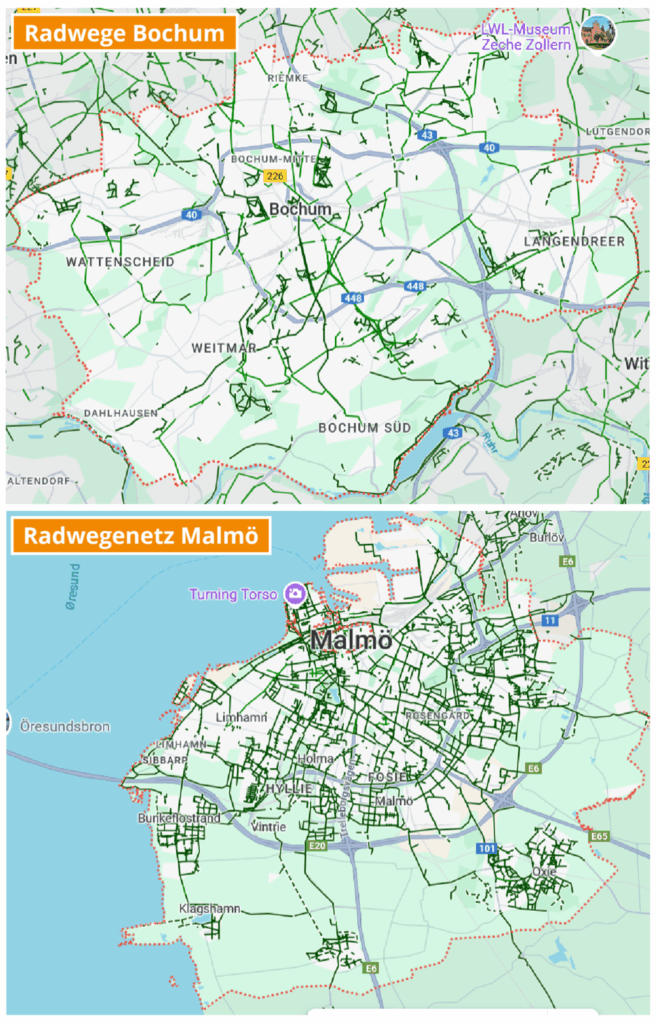

Radverkehr – Malmö verfügt anders als Bochum über ein flächendeckendes Netz sicherer und komfortabler Radwege. An Kreuzungen gibt es regelmäßig, eigene Ampeln für den Radverkehr, während Bochum an gerade mal 50 % der Hauptverkehrsstraßen Radwege aufweist und 60% der vorhandenen Radwege mangelhaft oder ungenügend sind (Radverkehrskonzept ist kaum zu gebrauchen). Zudem gibt es kein zusammenhängendes Netz, die Radwegestücke verteilen sich planlos über die Stadt.

In Malmö erstreckt sich das Radverleihsystem flächendeckend über ganz Malmö, während es in Bochum im Wesentlichen nur im Bereich von Ruhr-Universität und Hochschule sowie in der Innenstadt und an den S-Bahnstationen in Langendreer existiert. Auch werden Radwege in Malmö regelmäßig für Seniorenmobile und Kleinkrafträder freigegeben, das ist in Bochum nicht der Fall.

Im Ergebnis werden in Bochum nur 7,7 % der Wege mit dem Rad zurückgelegt, in Malmö sind es 26 %.

Innenstadt – In Malmö zeichnet sich die City durch eine sehr hohe Aufenthaltsqualität aus, auch die Qualität der Stadtgestaltung ist hoch. Die Innenstadt ist mit allen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Der Stadtkern ist im Wesentlichen autoarm bis autofrei. Anders als in Bochum gibt es ein P+R-Angebot. Lebendige Wochenmärkte mit 40 und mehr Ständen finden auf attraktiven Stadtplätzen statt. All das hat Bochum nicht zu bieten. Zudem verfügt Malmö über eine moderne Markthalle (Saluhall). Die wird Bochum erst in ein paar Jahren erhalten.

Ordnung und Sauberkeit – Während in Malmö auf beides sehr geachtet wird, ist das in Bochum nicht der Fall. Malmö ist in allen Stadtteilen auffallend sauber. Das Parken auf Gehwegen wird weder erlaubt noch geduldet, nirgendwo in der Stadt. Falschparken, z.B. in Kreuzungen, wird konsequent verfolgt. In fast allen Stadtteilen gibt es Anwohnerparken. Auch dazu ist man in Bochum nicht bereit bzw. kann es nicht bieten.

Die Gestaltungsqualität bei neuen Gebäuden, öffentlichen Plätzen, Straßen und Parks, ist in Malmö durchgängig hoch, während in Bochum der Anspruch an eine gute Stadtgestaltung allenfalls mäßig ausfällt.

Wohnen – Wohnungsknappheit wird in Malmö aktiv angegangen. Überall entstehen neue Wohngebäude. Während in Malmö 2022 2.550 neue Wohnungen errichtet wurden, schaffte Bochum gerade mal 401. Überall in Malmö wird konsequent in die Höhe gebaut. Attraktive Wohngebäude mit mehr als 5-9 Stockwerken sind eher die Regel als die Ausnahme. Der markante und ikonische Turning Torso weist sogar 54 Wohn- und Büroetagen auf und ist über 190 Meter hoch. In Bochum baut man weiter in die Fläche, größer als 3-4 Stockwerke werden Gebäude selten. Die Weigerung in die Höhe zu bauen, verhindert die Schaffung des benötigten Wohnraums.

Während die Wohnungspolitik in Bochum vordringlich auf die Schaffung von Sozialwohnungen ausgerichtet ist, richtet sie sich in Malmö besonders auch an Menschen mit guten und hohen Einkommen. Ausdrückliches Ziel ist es, diese für die Stadt zu gewinnen und dort zu halten, um für die Stadt auch die nötigen Steuereinnahmen generieren zu können.

So setzt z.B. das neue Stadtviertel Västra Hamnen in Sachen Wohn- und Lebensqualität wie Nachhaltigkeit Maßstäbe. Wo früher noch der Hafen lag, befindet sich heute ein ultramodernes, hippes Stadtquartier. 10.000 Menschen wohnen bereits hier, 25.000 sollen es bis 2031 werden. Dazu sollen 25.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Västra Hamnen ist der erste Stadtteil in Europa, der CO2-neutral ist, denn es handelt sich um einen Passivhausstadtteil. Sämtliche Energie, die man im Viertel verbraucht, wird auch dort erzeugt. Mit diesem Viertel dokumentiert Malmö seinen Anspruch in Sachen Stadtentwicklung Vorreiter zu sein. Dieser Anspruch wird in Bochum nicht verfolgt.

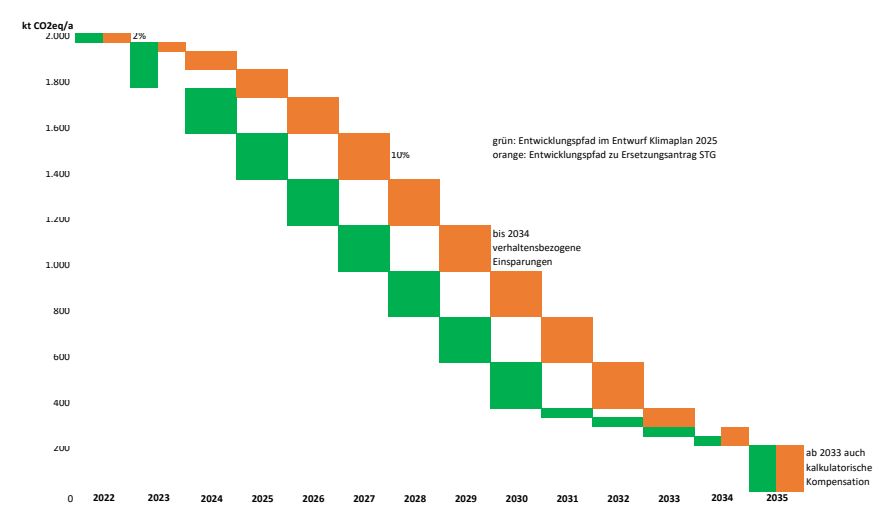

Nachhaltigkeit – auch in diesem Bereich will Malmö sich als Schrittmacher profilieren (Malmö: The Swedish miracle that tarnsformed and industrial into a sustainable city). Bereits 2030 will die Stadt klimaneutral sein. Bochum erst 2035, wobei schon jetzt absehbar ist, dass die Stadt das Ziel mangels ausreichender Bemühungen verfehlen wird (Klimaneutral 2035? Bochum kann das Ziel nicht erreichen).

Nachdem in Malmö das Atomkraftwerk abgeschaltet wurde, wird konsequent auf Energieerzeugung aus Wind und Sonne ausgebaut. Beim Neubau wird Passivhausstandard angestrebt. Abwärme aus der Müllverbrennung und Kläranlagen wird genutzt. Ebenso wird mit Wärmepumpen Wärme aus Meerwasser und Grundwasser gewonnen. Was in Malmö schon Realität ist, befindet sich in Bochum bestenfalls im Stadium der Vorplanung.

Seit Jahren wird stadtweit auch der Biomüll gesammelt und konsequent zur Erzeugung von Biogas, Wärme und Strom genutzt. Auch zu diesen konsequenten Schritten ist Bochum bisher nicht bereit.

Wirtschaft und Arbeitsmarkt – Malmö präsentiert sich, anders als Bochum, in allen bereits genannten Bereichen als moderne Stadt. Das hat spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Stadtfinanzen. Bewegen sich die städtischen Finanzen in Malmö auf einer gesunden Basis, hat die Stadt Bochum einen erdrückenden Schuldenberg in Höhe von 2 Mrd. Schulden (4,5 Mrd. inkl. städtischer Gesellschaften) angehäuft.

In Malmö sind 40.000 Unternehmen registriert, in Bochum laut der Stadt Bochum 15.000, das Land geht von nur 13.000 aus. Die Startup-Szene in Malmö ist deutlich größer als die in Bochum. So betreut der Startup-Inkubator in Bochum 31 Grünungsunternehmen, der Inkubator in Malmö über 100. Auch hier zeigt sich, Malmö ist eine Stadt der Innovation.

Auch ist in Malmö die Wirtschaft konsequent auf die Öresund-Region ausgerichtet. Die Häfen von Malmö und Kopenhagen werden in einer gemeinsamen Gesellschaft verwaltet. Die Verkehrsverbindungen zwischen den Städten werden kontinuierlich ausgebaut. Obwohl sich die Region über zwei Länder mit zwei verschiedenen Währungen erstreckt, versteht man sich als ein Wirtschaftsraum mit gemeinsamem Wohn- und Arbeitsmarkt. Dieses Verständnis fehlt in Bochum und dem Ruhrgebiet. Die Städte der Ruhrstadt arbeiten und wirtschaften weitgehend parallel aneinander vorbei. Die Notwendigkeit einer leistungsfähigen metropolengerechten Infrastruktur und die Potentiale, die mit einem Auftritt als Metropole Ruhrstadt verbunden sind, werden nicht erkannt.

Die Erwerbsquote liegt in Malmö bei 78 % in Bochum bei nur 72 %. Zwar liegt die Arbeitslosenquote in Malmö höher als in Bochum, doch dies ist insbesondere dem unterschiedlichen Erhebungssystem in Schweden und Deutschland geschuldet. So fallen in Deutschland u.a. Arbeitslose über 58 Jahren aus der Statistik.

Der wirtschaftliche Erfolg der Stadt Malmö lässt sich auch an der Entwicklung der Einwohnerzahl ablesen. Seit 2025 wächst die Stadt um jährlich fast 5.000 Einwohner und Einwohnerinnen (zuletzt 2024: +3.500), während Bochum pro Jahr im gleichen Zeitraum im Schnitt 1.200 Menschen verloren hat.

Malmö ist jung. 47 % der Menschen sind nicht älter als 35, in Bochum sind es nur 38 %. Entsprechend dynamischer und auf die Zukunft ausgerichtet zeigt sich Malmö.

Integration und Segregation – Trotz aller Erfolge steht auch Malmö weiterhin vor großen Herausforderungen. 42% aller Menschen in Malmö haben einen Migrationshintergrund, in Bochum sind es nur 17 %. Hochhausviertel aus den 60er und 70er Jahren wie Rosengard (85 % Migrantenanteil), im Baustil vergleichbar mit Querenburg, Hustadt und Sachsenring, werden von einzelnen Migrationsgruppen dominiert.

In der Stadt ist eine regelrechte Segregation festzustellen, die Bochum unbedingt vermeiden muss. Denn sobald diese erfolgt ist, wird es kaum mehr möglich sein, diese rückgängig zu machen.

Zwar gilt Malmö auch in Sachen Integration als Vorreiter (Was wir von Malmö lernen können), doch sind die Probleme in diesem Bereich erheblich größer als in Bochum. Die Folgen der Segregation, wie höhere Kriminalität und soziale Schieflagen, sind bisher in Bochum so nicht zu beobachten.

Fazit

Insgesamt aber zeigt sich, Malmö hat den Strukturwandel weit besser bewältigt als Bochum. Gilt Malmö heute als Vorreiterstadt, modern und fortschrittlich, wird Bochum immer noch als Teil des Armenhauses der Republik, dem Ruhrgebiet gesehen, in dem man in Sachen Wirtschafts- und Stadtentwicklung dem in Europa üblichen Standard weit hinterherhinkt.

Während man in Bochum sich darauf fokussiert, die Lage schön zu reden oder darauf verweist, dass es in Oberhausen und Gelsenkirchen noch schlechter aussieht, ist man in Malmö mutig und richtet die Stadt konsequent auf die Zukunft aus. Der Anspruch an die Stadtentwicklung ist erheblich höher. Man will Vorreiter in Europa sein und das auch im Stadtbild sichtbar machen.

Die Stadt Bochum täte gut daran, sich Städte wie Malmö genauer anzuschauen und zum Vorbild zu nehmen.