Teure Bühnen – leere Ränge?

Eventbühne Lohrheidestadion, Freilichtbühne und Waldbühne, drei Veranstaltungsbühnen soll es zukünftig in Wattenscheid geben. Mit hohem Millionenaufwand werden Stadion und Freilichtbühnen modernisiert und betrieben. Doch welche Events sollen da demnächst stattfinden? Konzepte dazu hat die Stadt leider keine. Die STADTGESTALTER befürchten, die Ränge bleiben leer.

Bochum sieht sich als “Hotspot der Live-Kultur“. Mit der Bochum-Strategie hat die Stadt in diesem Bereich einen von fünf Schwerpunkten für die zukünftige Entwicklung gesetzt (Hotspot der Live-Kultur – Kompetenz der Bochum-Strategie).

Volle Ränge erreicht man nur mit einem Eventkonzept

Will die Stadt viele Live-Events bieten, braucht sie dafür die entsprechenden Bühnen und Spielstätten. Doch müssen Veranstaltungsorte, die man schafft, auch gut bespielt werden. Mit ständig vollen Bühnen und gut besuchten Events macht sich die Stadt einen Namen, mit Bühnen, auf denen kaum etwas stattfindet und Events, die schlecht besucht werden, erreicht man das Gegenteil.

Spielstätten zu schaffen allein reicht nicht. Ein erfolgreicher Freilicht-Eventort sollte mindestens 50 Tage im Jahr bespielt werden, wenigstens 20 Tage davon sollte er ausverkauft sein. Damit das gelingt, müssen Konzepte erarbeitet werden, die festlegen, welche hochklassigen Events an den Veranstaltungsorten stattfinden sollen und wie man Veranstalter und Künstler*innen überzeugt für ihre Auftritte auf die Bühnen nach Wattenscheid zu kommen. Solche Konzepte sind bisher leider nicht vorhanden.

60 Millionen für die Eventbühne Lohrheidestadion

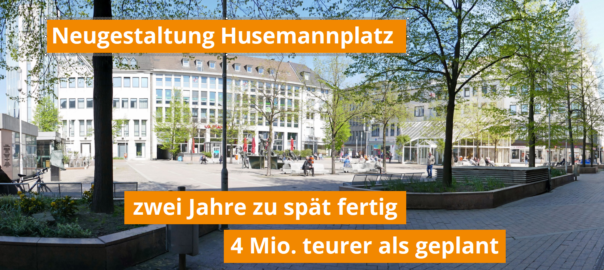

Allein der Umbau und Betrieb des Lohrheidestadions wird in den nächsten Jahren 20 Jahren mindestens 60 Mio. Euro kosten. Der eigentliche Umbau zur Eventbühne sollte ursprünglich 41 Mio. kosten, wird aber aufgrund der Situation im Baubereich, fortschreitender Inflation und der Energiekrise mit Sicherheit erheblich teurer. Dazu kommen die jährlichen Kosten, für Unterhaltung, Betrieb, Instandhaltung sowie Veranstaltungsmanagement in Höhe von rd. 250.000 Euro pro Jahr.

Diese 60 Mio. hätte die Innenstadt in Wattenscheid bitter nötig. Doch in Wattenscheid sind die Prioritäten andere., ein schickes, modernes Stadion steht auf der Wertescala der Wattenscheider Lokalpolitik höher als eine schmucke, attraktive Innenstadt.

Für 17.000 Zuschauern soll die neue Eventbühne Platz bieten. Welche Events im Lohrheidestadion konkret stattfinden sollen, um dieses zu füllen, ist allerdings bisher unklar. Außer das dort 2025 die Universiade stattfinden soll und zwei bis drei Mal in 20 Jahren die Leichtathletik-DM, sind keine Veranstaltungen bekannt, mit denen das Stadion ausverkauft werden könnte.

Zu den Spielen der SG-Wattenscheid 09 kommen im Schnitt 1.300 Zuschauen (Zuschauerschnitt SG Wattenscheid 09). Selbst zum Aufstieg in die Regionalliga 2022 kamen nicht mehr als 6.342 Menschen (Aufstieg SG Wattenscheid 09). Seit der Saison 2006/07 bis zur Aufstiegssaison 2021/22 lag der Zuschauerschnitt im Jahr sogar nur bei 500 bis 1.000 Menschen.

Im Steckbrief zum Ausbau zur Eventbühne (Kernaktivität Eventbühne Lohrheidestadion) heißt es, das Stadion soll ”zur Eventbühne für nationale und internationale Sportereignisse und kulturelle Großevents” ausgebaut werden. Dabei soll der Schwerpunkt im Bereich „Erstklassiger Pop-Kultur“ liegen (Vorlage 20193248). Welche Pop-Konzerte und -Festivals zukünftig im Lorheidestadion stattfinden sollen, ist allerdings, nicht bekannt.

Im Steckbrief der Bochum Strategie werden als mögliche Veranstaltungen “SingPong – Gesang mit Tischtennis” und das Adventssingen der Chöre genannt. Zum Singpong 2018 kamen 600 Schüler*innen ins Stadion (WAZ vom 04.07.2018), zum Adventssingen 2021 waren es knapp über 1.000 Menschen (WAZ 05.12.21). Für diese Veranstaltungen jedenfalls ist das Stadion erheblich überdimensioniert.

Auch ein Verkehrskonzept fehlt

Auch die verkehrliche Infrastruktur, die das Stadion mit der Modernisierung erhalten soll, lässt nicht erkennen, dass im Lorheidestadion tatschlich regelmäßig Events mit 17.000 Menschen stattfinden sollen. 690 Parkplätze am Stadion und 2.294 im erweiterten Umfeld sollen geschaffen werden, dazu 150 Fahrradparkplätze (Land NRW und Stadt Bochum setzen Modernisierung des Lohrheidestadions um).

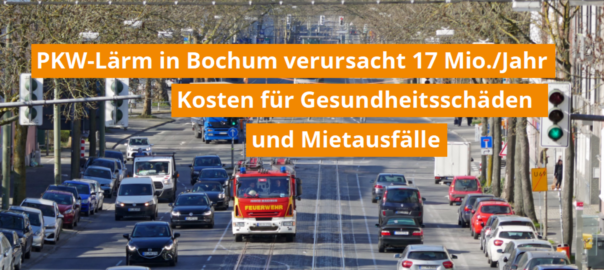

Kommen zu einem Event wirklich mal 17.000 Menschen versinkt das Stadtviertel rund um das Stadion im Verkehrschaos, denn eine gute, leistungsfähige ÖPNV-Anbindung ist nicht vorhanden. Ein Verkehrskonzept, wie von den STADTGESTALTERn immer wieder angemahnt (Lohrheidestadion fehlt ausreichende ÖPNV-Anbindung), gibt es ebenso wenig wie ein Eventkonzept. Was beim Neubau und der grundlegenden Modernisierung von Stadien eigentlich in Deutschland mittlerweile Standard ist, dass man die Erreichbarkeit mit dem Umweltverbund (Fuß, Rad, ÖPNV) so gut gestaltet, dass möglichst wenige Zuschauer mit dem Auto kommen, ist in Bochum bisher kein Thema. SPD und insbesondere Grüne erzählen zwar im Stadtrat wie im Wahlkampf immer wieder viel von ihrem Einsatz für die Mobilitätswende. Wenn es um konkrete Maßnahmen dazu geht, dann wird jedoch schnell sichtbar, dass sie an dem Thema nicht wirklich interessiert sind.

Schaut man sich also die geplante Verkehrsinfrastruktur an, ist davon auszugehen, dass die Stadt nicht wirklich beabsichtigt im Lohrheidestadion regelmäßig Großevents mit 17.000 Besucher*innen zu veranstalten. Sofern solche Veranstaltungen aber gar nicht wirklich geplant sind, besteht auch kein Grund mehr 60 Mio. für ein derart großes und dann überdimensioniertes Stadion auszugeben.

Waldbühne – 3 Mio. für 20 Märchenspiele im Jahr

In die Sanierung der Waldbühne sollen in den nächsten Jahren 2,8 Mio. Euro gesteckt werden. Hinzu kommen für die nächsten 20 Jahre jährliche Betriebskosten in Höhe von 10.000 Euro. Die Spielschar des Kolpinghauses soll diesen Betrag erhalten und die Waldbühne damit betrieben und unterhalten (Vorlage Waldbühne 20222004). In Summe ergeben sich so für die nächsten 20 Jahre Kosten in Höhe von insgesamt mindestens 3 Mio. Euro.

Im Gegenzug verpflichtet sich die Spielschar an 20 Tagen im Jahr die bekannten und beliebten Märchenspiele aufzuführen. Platz für 600 Zuschauer*innen soll die Waldbühne zukünftig bieten. Doch außer den Märchenspielen werden bisher keine weiteren Veranstaltungen konkret geplant. Zwar findet sich in der Verwaltungsvorlage der Hinweis, dass noch andere Veranstaltungen stattfinden könnten, ein Konzept zur Veranstaltung von Events, die über die Märchenspiele hinaus gehen, gibt es jedoch auch zur Waldbühne nicht.

Die Möglichkeiten von Veranstaltungen auf der Waldbühne sind eingeschränkt. Aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet und der Nähe zu Wohngebieten dürfen keine lauten Musikveranstaltungen stattfinden. Zulässig sind nur Sprachveranstaltungen wie Theater, Comedy und Literatur, Zudem ist es der Spielschar bei dem geringen Budget von 10.000 Euro pro Jahr für Betrieb und Unterhaltung der Bühne unmöglich noch weitere Veranstaltungen zu organisieren. Dies zu verlangen würde die vorhandene große Bereitschaft sich ehrenamtlich für den Erhalt der Waldbühne zu engagieren deutlich überstrapazieren.

Würden die Ränge der Bühne im Jahr allerdings an lediglich 20 Tagen besetzt, dann wären die Kosten in Höhe von 3 Mio. Euro unangemessen hoch. Ohne Konzept und die Bereitschaft der Stadt mehr Veranstaltungen an diesem Ort zu planen und zu finanzieren, ist jedoch nicht zu erwarten, dass die Bühne zusätzliche Events erleben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Waldbühne an bis zu 345 Tagen im Jahr unbespielt leer stehen wird. Das wäre sehr schade, denn die Waldbühne hat durchaus Potential, besonders als Spielstätte für die freie Kulturszene zu dienen. Wenn diese Möglichkeiten aber nicht beworben und ausgeschöpft werden, wird ein Großteil der getätigten Millioneninvestition ungenutzt versanden.

Freilichtbühne – 4 Mio. Kosten bei 13 Veranstaltungen pro Jahr

Die Freilichtbühne am Stadtgarten in Wattenscheid hat in diesem Sommer 13 Veranstaltungen gesehen, davon 3 Märchenspiele, die demnächst wieder auf der Waldbühne stattfinden werden. Vor Corona gab es 2018 ebenfalls 13 Veranstaltungen, 2019 17 Events. Unterhaltung, Betrieb sowie das Management durch die Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BOVG) kosten die Stadt derzeit rd. 163.000 Euro im Jahr. Zuzüglich erforderlicher Instandhaltungsarbeiten und zu erwartender Kostensteigerungen sind für die nächsten 20 Jahre Kosten in Höhe von insgesamt 4 Mio. zu erwarten. Für die wenigen Veranstaltungen, die auf der Bühne stattfinden, eine Menge Geld.

2.500 Plätze bietet die Freilichtbühne. Ausverkauft ist sie regelmäßig nur bei den “Rock Classic Allstars”, einem Event, dass ggf. demnächst ins Lohrheidestadion umziehen könnte. Denn hier wäre Platz für noch deutlich mehr Zuschauer*innen. An diesem Event zeigt sich das Problem, trotz ihrer unterschiedlichen Größen sind Eventbühne Lohrheide, Freilichtbühne und Waldbühne Konkurrenten. Alle drei liegen nicht weit voneinander entfernt und sind Freilichtbühnen, also am besten von Juni bis September zu bespielen. Für viele kulturelle Veranstaltungen im städtischen Kontext kämen grundsätzlich alle drei Bühnen als Spielorte in Frage.

Trotz großer Bemühungen der BOVG mehr Events auf die Freilichtbühne zu bekommen, gelingt dies seit Jahren nicht. Denn auch die Anreisesituation ist schwierig und Punkt 22 Uhr müssen die Veranstaltungen beendet sein, sonst rufen Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, die Polizei.

Die Situation der Freilichtbühne wirft noch eine andere Frage auf. Gibt es überhaupt genug Veranstaltungen, die man gewinnen kann, um die drei Eventbühnen halbwegs gut auszulasten? Denn sollte es gar nicht genug Events geben, die auf solchen Bühnen stattfinden könnten, wäre es nicht sinnvoll, die Bühnen zu betreiben oder gar noch entsprechend auszubauen und zu diesem Zweck Geld zu investieren. Diese Frage wird eigentlich zunächst in einem entsprechenden Konzept geklärt und erst auf Basis dieses Konzepts entscheidet man, ob und auf welche Weise man in die Bühnen investiert. Diesen Weg ist die Stadt jedoch nicht gegangen. Sie investiert blind und wird demnächst in Wattenscheid drei Spielorte betreiben, ohne zu wissen, wie sie genug Veranstaltungen dorthin bekommen soll. So ist zu befürchten, dass auch bei Eventbühne Lohrheide und Waldbühne wie jetzt schon bei der Freilichtbühne die meiste Zeit die Ränge leer bleiben werden.

Musikforum sollte Warnung sein

Und selbst mit einem Betriebskonzept hat die Stadt mit ihren Einschätzungen, was an einem Veranstaltungsort alles für Events stattfinden werden, schon einmal schwer danebengelegen. Die Rede ist vom Musikforum. Entgegen des ursprünglichen Konzepts (Konzept Musikzentrum) hat das Musikforum nicht jeden Tag auf und bietet keine täglichen Veranstaltungen. Im Wesentlichen finden nur Konzerte der Bochumer Symphoniker (BoSy) statt. Nur an zwei bis vier Abenden die Woche können die BoSy das Haus füllen. Auch beim Musikforum bleiben, entgegen der Erwartungen der Stadt, die Ränge die meisten Tage leer. Der Fall Musikforum zeigt, ein Eventkonzept muss von realistischen Annahmen ausgehen. Eine Hochglanzbroschüre, in der irreale Wunschvorstellungen dargestellt werden, erfüllt die Ansprüche an ein solches Konzept nicht.

Stadt muss endlich Veranstaltungskonzepte erarbeiten

Die Stadt muss sich endlich Gedanken machen, welche Veranstaltungen kann sie realistisch auf die drei Bühnen in Wattenscheid holen, welche kann sie ggf. selbst neu entwickeln und veranstalten und welche Veranstaltungsunternehmen sind bereit mit ihren Events auf die Wattenscheider Bühnen umzuziehen. Dafür müssen konkrete Konzepte erarbeitet werden. Will man, was sinnvoll ist, die Eventbühne Lohrheidestadion an mindestens 20 Tagen im Jahr bis auf den letzten Platz füllen, dann braucht man für das Stadion ein Verkehrskonzept und muss die ÖPNV-Anbindung deutlich verbessern. So lange das Stadion diese Voraussetzungen nicht erfüllen kann, ist es für Großevents ungeeignet. Schlechte Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und Verkehrschaos bei der Anreise der Besucher*innen wird Eventunternehmen abschrecken, Großveranstaltungen im Lohrheidestadion zu organisieren.

Wenn in dieser Hinsicht nicht ein Umdenken bei der Stadt stattfindet, ist zu befürchten, dass die Ränge der Wattenscheider Bühnen in Zukunft die allermeiste Zeit leer bleiben und sich die Bürger*innen zu Recht fragen, wofür hat die Stadt das ganze Geld in das Stadion und die Freilichtbühnen überhaupt gesteckt.

Das gescheiterte Konzept des Musikforum sollte der Stadt eine Lehre sein. Die bisherigen vagen Aussagen, es würden sich schon ausreichend Veranstaltungen finden, ersetzen kein Konzept, das auf einer realistischen Einschätzung der Gegebenheiten auf dem Veranstaltungsmarkt fußt. Es wäre toll, wenn alle drei Bühnen in Zukunft gut bespielt würden. Das würde die Stadt als “Hotspot der Live-Kultur“ weiter voranbringen. Ein solcher Erfolg ist aber kein Selbstläufer und wird sich nicht von selbst einstellen.