Radverkehrskonzept ist kaum zu gebrauchen

Nach fast 3 Jahren Bearbeitung legt die Verwaltung ein enttäuschendes Radverkehrskonzept vor. Zwar zeigt ein Radverkehrsanlagenkataster wie mangelhaft das bestehende Radverkehrsnetz der Stadt ist. Doch ein Katalog mit den in den nächsten 10 Jahren umzusetzenden konkreten Maßnahmen fehlt. Der Wunsch der Radfahrenden nach schnellen, direkten Wegen wird missachtet. Statt Radwegen entlang der Hauptverkehrsstraßen will die Stadt in den nächsten Jahren bevorzugt Velorouten entlang von Nebenstraßen bauen.

Das Radverkehrskonzept von 1999 sah die Erstellung eines 510 Kilometer langen Radwegenetzes, insbesondere entlang der Hauptstraßen vor. Ziel war es damals, dieses Netz “langfristig”, also in 10 bis 20 Jahren, zu schaffen, doch es besteht bis heute, 24 Jahre später, nicht. Die Erhebung und Validierung im Rahmen der Erarbeitung des jetzt im Entwurf vorliegenden Radverkehrskonzeptes 2023 zeigt zudem, von dem Konzept von 1999 wurde nicht nur wenig umgesetzt, auch die Ausführungen waren überwiegend mangelhaft.

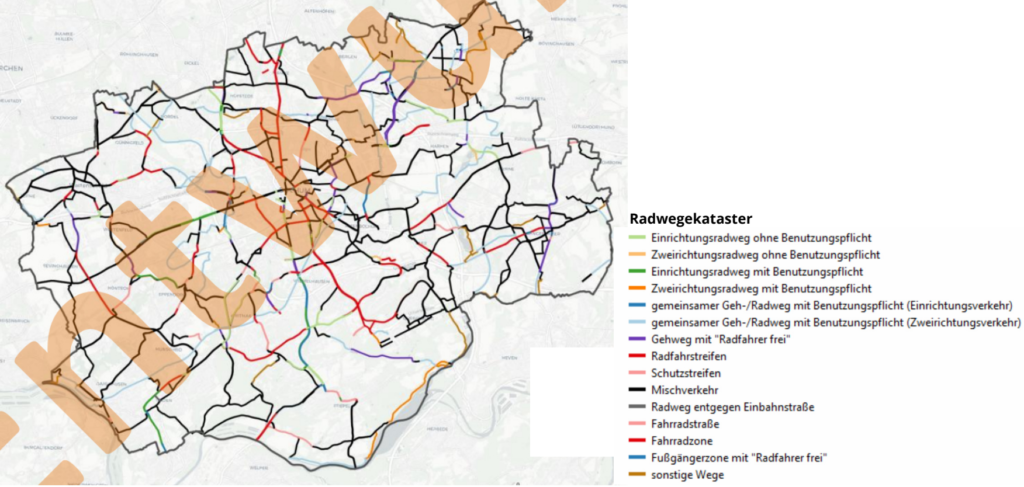

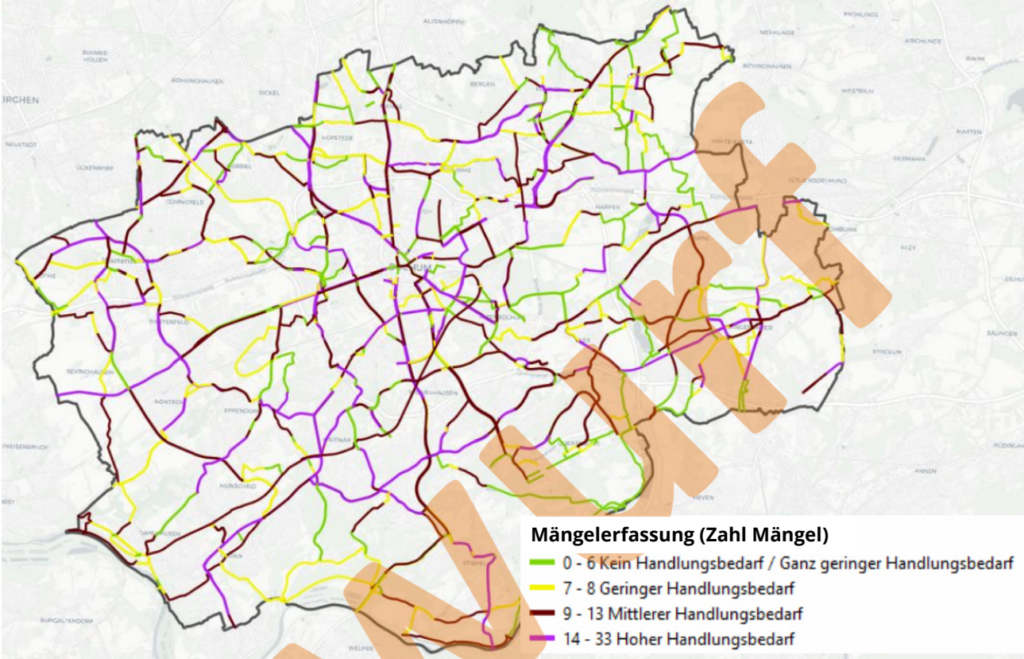

Bestehende Radwege in Bochum sind überwiegend mangelhaft bis sehr mangelhaft

Nach fast einem Vierteljahrhundert sind in Bochum heute 201 km benutzungspflichte Radwege (37%) vorhanden. In 51% der Fälle fehlen immer noch Radwege (Führung im Mischverkehr). Die restlichen Radwegeführungen verteilen sich insbesondere auf unzureichende bis provisorische Radwegeführungen: insbesondere Gehwege mit Schild “Radfahrer frei” (29 km), Schutzstreifen (17 km), sowie so genannte “nicht benutzungspflichtige” Radwege auf Gehwegen (35 km), die die Standards für Radwege nicht erfüllen.

Von den insgesamt 567 km Straßennetz, über die Radfahrende in Bochum geführt werden, sind 145 km Radwegeführung sehr mangelhaft (14-33) Mängel, 187 km mangelhaft (9-13 Mängel), nur 117 km weisen keine bis wenige Mängel auf (0-5), bei dem Rest (108 km) wurden 7-8 Mängel festgestellt. Fast 60% der Wege sind also mangelhaft bis sehr mangelhaft. Dieses Ergebnis ist erschreckend, deckt sich jedoch mit den Erfahrungen der Menschen, die in Bochum das Rad nutzen und sagt leider viel aus über die Qualität der Radverkehrsplanung und die fachliche Kompetenz der verantwortlichen Verkehrsplaner*innen.

Die Analyse des Ist-Zustandes des Bochumer Radwegenetzes im Radverkehrskonzept ist umfassend, detailliert und aussagekräftig. Die Bestandsanalyse ist leider der einzige Teil des Radwegekonzepts, der für die weitere Radverkehrsplanung von echtem Nutzen ist. Sonst überwiegen leider die negativen Punkte. Wichtig wäre, dass die Daten des Radwegekatasters den Bürgern und Bürgerinnen im Sinne des Open-Data-Ansatzes online zugänglich gemacht werden. So können diese nachvollziehen, welche Mängel wo bestehen und wie schnell diese beseitigt werden.

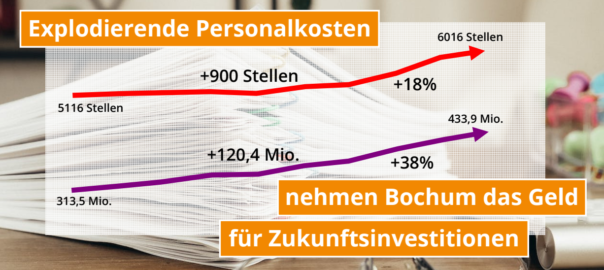

Radverkehrsanteil soll bis 2030 nur noch um 15% steigen

Hatten Stadt und Politik in der Bewerbung der Stadt zur Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte noch zugesagt, dass ihr Ziel sei bis 2030, den Radverkehrsanteil auf 25% zu erhöhen (2018: 7%), soll dieses Zeil mit dem neuen Radverkehrsplan auf 15% eingedampft werden. Das Ziel kann nicht erreicht werden. Über zwei Jahrzehnte wurde von der Verwaltung die Umsetzung des Radverkehrskonzepts von 1999 bewusst verschleppt. Dabei haben SPD und Grüne als politischer Arm der Verwaltung die fehlenden Bemühungen das Ziel zu erreichen, willig hingenommen.

Katalog für bis 2030 umzusetzenden Radverkehrsmaßnahmen fehlt

Schaut man sich das weitere Konzept an, ist leider nicht zu erwarten, dass zukünftig das stark verminderte Ziel erreicht wird. Denn anders als 2020 bei der Einleitung des Verfahrens zur Erstellung des Radverkehrskonzeptes beschlossen, enthält dieses kein Handlungskonzept mit einem Katalog der mindestens bis 2030 umzusetzenden konkreten Maßnahmen. Der als “Handlungskonzept” bezeichnete Teil des Radverkehrskonzepts listet lediglich eine Reihe von allgemeinen wie selbstverständlichen Aufgaben (z.B. Schaffung von Fahrradparkplätzen, Einrichtung von Fahrradstraßen, Beseitigung von radverkehrsunfreundlichen Führungsformen, Winterdienst aur Radwegen) auf wie sie in jeder x-beliebigen deutschen Stadt umzusetzen sind, um den Radverkehr zu fördern.

Im Beschuss des Rates heißt es dagegen “Es sollen … Radverkehrsmaßnahmen vorgeschlagen werden, die den Alltagsradverkehr in Bochum kurz-, mittel- oder langfristig attraktivieren können…. Die empfohlenen Radverkehrsmaßnahmen können von kleinen Eingriffen (Bordsteinabsenkung, verbesserte Auf- oder Ableitung) über die Einrichtung von Fahrradstraßen bis hin zu großen Straßenumbauten (Lückenschluss an Cityradiale) reichen ….”. Statt einem Katalog mit entsprechend spezifischen Maßnahmen erhält das Konzept Steckbriefe zu allgemeingültigen, unspezifischen Aufgaben (Maßnahmensteckbriefe), zu denen noch konkrete Maßnahmen entwickelt werden müssten. Es werden lediglich mögliche Anwendungsfälle genannt.

Dass das Konzept durch die Verwaltung um ein Maßnahmenpaket mit einem Sammelsurium von bereits in Umsetzung oder Planung befindlichen Maßnahmen sowie unspezifischen Maßnahmen ergänzt wurde, welche sie der Politik bereits 2022 als Sofortmaßnahmenpaket verkauft hatte, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der eigentlich zu erstellende Katalog von bis 2030 zu realisierenden konkreten Baumaßnahmen fehlt.

Dass nach fast drei Jahren Bearbeitungszeit die 2020 vom Rat gesetzte Aufgabe immer noch nicht vollständig erfüllt wurde und der wichtigste Teil des Konzeptes, der Katalog von Radverkehrsmaßnahmen mit verbindlichen Angaben zu Umfang, Bearbeitungsreihenfolge, und Umsetzungszeitraum fehlt, wirft kein gutes Licht auf die für die Umsetzung des Ratsbeschlusses Verantwortlichen. Ziel der Verwaltung scheint es zu sein, ein in jeder Hinsicht unverbindliches „Konzept“ beschließen zu lassen, zu dem dann nach Lust und Laune ohne jede zeitliche Fristen Maßnahmen geplant und umgesetzt werden können. Entsprechend wird das Radverkehrskonzept in der Beschlussvorlage auch immer wieder nur als „Richtschnur“ oder „Handlungsgrundlage“ bzw. “Handungsrahmen“ bezeichnet (Vorlage 20230262).

Mal wieder zeigt Freiburg wie es eigentlich geht. Ganz konkret hat die Stadt bereits 2013 in ihrem Radverkehrskonzept 2020 einen Katalog von Maßnahmen und Routen aufgestellt, die konsequent und zielgerichtet nach und nach realisiert wurden (Routen- und Maßnahmenplan). 2020 wurde mit dem RadNETZ plus die nächste Umsetzungsstufe des weiterentwickelten Radwegenetzes beschlossen (Radverkehrskonzept 2020 & RadNETZ plus), die aktuell umgesetzt wird. Dazu kommt die Fuß- und Radoffensive, die mehr als 30 weitere konkrete Maßnahmen enthält, die binnen zwei Jahren ab Sommer 2021 umgesetzt werden. Allein 16 Millionen umfasst dieses dritte Maßnahmenpaket, von dem ein Großteil bereits umgesetzt wurde (Fuß- und Radoffensive).

Verkehrsplanung und Politik in Freiburg halten, was sie versprechen und setzen beschlossene Maßnahmen auch um. In Bochum wird viel heiße Luft und Papier produziert. passieren tut aber wenig. Nur im Erfinden von Ausreden, warum immer noch nicht umgesetzt wird, was schon lange beschlossen wurde, ist man spitze.

Velorouten statt Radwege an Hauptverkehrsstraßen

Zudem geht das Radverkehrskonzept, wie schon die Planung der Streckenführung des RS1 an den Bedürfnissen der Radfahrenden vorbei (Akteneinsicht: Verwaltung “lenkt” große RS1-Trassensuchshow zum gewünschten Ergebnis). Die Verwaltung setzt ohne Rücksicht auf die bei der Befragung der Radler*innen gewonnen Erkenntnisse ihre eigenen Ziele zur Realisierung der Radverkehrsplanung durch. Die Radfahrenden gaben in allen Beteiligungsformaten an, dass der wichtigste Punkt für sie sei, schnell, effizient und direkt zum Ziel zu kommen. Dafür müssten alle Hauptverkehrsstraßen mit guten und sicheren Radwegen ausgestattet werden. Die Verwaltung ignoriert dieses Ergebnis und will mit dem Radverkehrskonzept beschließen lassen, dass die Schaffung von Velorouten über Nebenstraßen abseits von Hauptverkehrsstraßen mittelfristig Priorität haben soll.

Wie Velorouten aussehen sollen, hat die Verwaltung bereits bei der „Südumfahrung Wittener Straße“ mit wenig Erfolg demonstriert (WAZ vom 14.04.22). Die Veloroute soll über Nebenstraßen abseits der zahlreichen Wohnungen, Geschäfte, Praxen an allem vorbei führen, was an der Wittener Straße im Zentrum Altenbochum liegt. Im Zickzack geht es durch Wohngebiete statt direkt entlang der Wittener Straße. Auch wollte die Stadt auf der Veloroute weder den Radverkehr bevorrangen noch auf Parkplätze zu Gunsten der Sicherheit der Radfahrenden verzichten. So ist die Route weder direkt noch schnell und auch nicht besonders sicher. Sie ist 1,5x so lang wie der direkte Weg und damit alles andere als eine gute Alternative zu sicheren Radwegen entlang der Wittener Straße.

Trotzdem will die Stadt das Veloroutenkonzept gegen den erklärten Willen der Alltagsradler*innen mit dem Radverkehrskonzept auf die ganze Stadt übertragen. Damit fällt sie hinter die Ziele des Radverkehrskonzepts von 1999 zurück, das als vorrangiges Ziel vorsah, alle Hauptverkehrsstraßen mit Radverkehrsanlagen auszustatten. Dieses Ziel wird mit dem neuen Radverkehrskonzept nur noch nachrangig und auf lange Sicht verfolgt, bei den Velorouten gibt es dagegen schon vier Verbindungen, die umgehend konkretisiert und umgesetzt werden sollen. Welche Abschnitte von Hauptverkehrsstraßen nach den diesbezüglich bereits laufenden Maßnahmen in Angriff genommen werden sollen, sagt das Konzept hingegen nicht.

Keine neuen Radschnellwege

Auch neue Radschnellwege sieht das Konzept keine vor. Dabei wären Schnellwege insbesondere zu den Städte, die im Norden und Süden an Bochum angrenzen, gerade für den Pendelverkehr wichtig. Die Stadt scheint aber mit der Realisierung des RS1, der eigentlich schon 2020 fertig sein sollte, so überfordert, dass man an eine Erweiterung des Schnellwegnetzes mindestens bis 2030 erstmal gar keine weiteren Gedanken verschwenden will. Schaut man sich die zum RS1 verfolgten Planungen im Ehrenfeld an, wird der Radschnellweg dort ein Langsamradweg werden und allenfalls den Anforderungen an eine Veloroute gerecht.

Nutzung von Bahntrassen

Ebenfalls ist zu kritisieren, dass als ausdrückliches Ziel im Radverkehrskonzept weiterhin genannt wird, stillgelegte Bahnstrecken für den Radverkehr zu nutzen. Dies steht im Widerspruch zum Mobilitätsziel der Stadt den Nah- und Bahnverkehr zu fördern und die entsprechenden Schienennetze auszubauen. Beides lässt sich schwerlich miteinander vereinbaren. Die Zielsetzung im Radverkehrskonzept ist eigentlich nur damit zu erklären, dass Politik und Stadt in Bochum das Ziel, Ausbau des Schienennetzes, real nicht ernsthaft verfolgen.

Vision Zero

Nicht überraschend, dass im Konzept angegeben wird, dass die Stadt beim Radverkehr erst zukünftig die „Vision Zero“ verfolgen will. Viele Mängel an bestehenden Radwegeführungen zeigen, dass in Bochum dieses Ziel bisher nicht verfolgt wurde. Jedoch ergibt sich die Vorgabe von Vision Zero aus § 1 der VwV-StVO bereits seit 2021. Wenn die Verwaltung erst nach Beschluss des Radverkehrskonzeptes die „Vision Zero“ verfolgen will, kommt sie damit also mindestens 2 Jahre zu spät.

Ergebnis

In Summe ist das Radverkehrskonzept wenig brauchbar. Nur die Bestandsaufnahme der Mängel der bestehenden Radverkehrsinfrastruktur kann überzeugen. Wieso die Erarbeitung fast drei Jahre gedauert hat, ist in keiner Weise nachzuvollziehen. Insbesondere auch deshalb nicht, weil der Katalog für die bis 2030 umzusetzenden konkreten Baumaßnahmen fehlt.

Die Korrektur, den Radverkehrsanteil am Modal Split bis 2030 nicht mehr auf 25%, sondern nur noch auf 15% steigern zu wollen, zeigt, mit welch mäßigem Einsatz die Förderung des Radverkehrs sowie die Mobilitätswende und der Klimaschutz auch zukünftig verfolgt werden sollen. Ein Anspruch, das in den letzten 24 Jahren Versäumte nachzuholen, besteht überhaupt nicht.

Es passt ins Bild, dass man den Ausbau der Radwege an den Hauptverkehrsstraßen bis zum Sankt Nimmerleinstag auf die lange Bank schieben und stattdessen der Schaffung von Velorouten über Nebenstraßen den Vorzug geben will, dazu den Bau von neuen Radschnellwegen nicht mal in Erwägung zieht.

Ohne einen verbindlichen Katalog an konkreten Maßnahmen, der festlegt wie und vor allem in welchen Zeiträumen alle Hauptverkehrsstraßen in den nächsten 10 Jahren mit Radwegen ausgestattet werden, kann dieses Radverkehrskonzept den Radverkehr in Bochum nicht nennenswert voran bringen. Um zu wissen, was für bauliche Gestaltungsmöglichkeiten es bei Radwegen gibt und welche Standards beim Radwegebau einzuhalten sind, hätte es keiner seitenlangen Ausführungen in einem neuen Radverkehrskonzept bedurft. Das sollten die Verkehrsplaner und Verkehrsplanerinnen der Stadt in ihrer Ausbildung gelernt haben.

Offensichtlich verfolgte die Verwaltung mit dem Radverkehrskonzept nicht das Ziel, möglichst schnell für Bochum ein flächendeckendes Netz sicherer, direkter und guter Radwege zu schaffen. Es geht vielmehr darum die Schaffung der nötigen Radverkehrsinfrastruktur unnötig zu komplizieren, weiter zu verzögern und die Planer*innen mit wenig nutzbringenden Planungen (insbes. für Velorouten) zu beschäftigen.

Statt viel Geld und Personal für die Erstellung von im Wesentlichen unbrauchbaren Konzepten zu verschwenden, wäre es erforderlich, dass die Stadt einen Zeit- und Maßnahmenplan aufstellt, der es ermöglicht das nötige flächendeckende Radwegenetz bis 2033 baulich zu realisieren.