Wattenscheider Trauma – 5 Jahrzehnte Eingemeindung

Vor 50 Jahren wurde Wattenscheid ein Teil Bochums. Seitdem ging es mit der ehemaligen Stadt nur bergab. Die “Eingemeindung” scheiterte und wurde zum Trauma. Wie lässt sich das Trauma überwinden?

Zum 01.01.1975 wurden die Städte Bochum und Wattenscheid im Rahmen der Gebietsreform zu einer neuen Stadt mit dem Namen „Bochum“ zusammengeschlossen (§3 Ruhrgebiet-Gesetz). Was nach einem Zusammenschluss gleichberechtigter Partner klingen sollte, war defacto eine Eingemeindung von Wattenscheid in die Stadt Bochum. Die Stadt Wattenscheid wurde zu einem von sechs Stadtbezirken des “neuen” Bochum.

Die Gebietsreform ist gescheitert

Gebietsreformen gelten in den 70er Jahren als Wunderwaffe in Zeiten knapper kommunaler Kassen. Sie sollten insbesondere Geld in der Verwaltung sparen. Man war der Ansicht “größere Gemeindeverwaltungen seien günstiger, schlagkräftiger und deshalb besser für die Zukunft gerüstet als kleine Verwaltungen” (Gebietsreformen sparen kein Geld).

Die “neue” Stadt Bochum sollte also Geld in der Verwaltung sparen, dass dann in die beiden ehemaligen Städte investiert werden sollte. Wie man im Rückblick sieht, ist das nicht passiert. Seit 1975 wurde wenig bis gar nichts nennenswert in die Entwicklung der ehemalige Stadt Wattenscheid investiert. In der Folge kam es zum Niedergang des neuen Stadtteils (Niedergang Wattenscheid-Mitte) von Bochum. Die Wattenscheider Verwaltung zog zum Großenteil nach Bochum um, zu einer Verschlankung kam es nicht. Die Einnahmen des städtischen Haushaltes deckten nicht mehr die Ausgaben, die Verbindlichkeiten der Stadt wuchsen bis heute auf 2 Mrd. Euro. Bei den Investitionen wurde gespart.

Der Verlust des Verwaltungssitzes in Wattenscheid kostet auch in Wattenscheid Kaufkraft sowie Einwohner und Einwohnerinnen. 5 Jahrzehnte nach der Gebietsreform liegt eine umfangreiche Zahl an Studien vor, in der untersucht wurde, wie erfolgreich kommunale Gebietsreformen waren (Was bringen kommunale Gebietsreformen?). Das Ergebnis ist so erschreckend wie eindeutig. In der Verwaltung sind so gut wie keine Einspareffekte nachweisbar, ein ökonomischer Nutzen lässt sich nicht feststellen (Gebietsreformen sparen kein Geld).

Wattenscheid wird zum Stadtteil

Wattenscheid wurde 1975 zum Stadtteil von Bochum und wird danach von der Stadt auch so behandelt. Das sieht man besondere der Wattenscheider Innenstadt an. Seit der Eingemeindung wird ihr genauso wenig Beachtung geschenkt wie Stadtteilzentren sonst in Bochum. Die “neue” Stadt kümmert sich nicht, man lässt den Dingen ihren Lauf. Die Bereitschaft anzuerkennen, dass es in der “neuen” Stadt Bochum zwei Innenstädte gibt, fehlt. Alles wird auf das Stadtzentrum in Bochum ausgerichtet. Die Innenstadt in Wattenscheid wird systematisch vernachlässigt. Das sieht man ihr heute an, die Zeichen zunehmender Verwahrlosung sind nicht zu übersehen.

Das Wattenscheider Trauma

Während die erhofften wirtschaftlichen Effekte ausblieben, war der psychologische Effekt der Eingemeindung in Wattenscheid um so dramatischer. Die Eingemeindung erfolgte gegen den ausdrücklichen Willen fast aller Wattenscheider. In Wattenscheid sprachen sich im Oktober 1972 mehr als 96 % der Bürgerinnen und Bürger bei einer Befragung für den Erhalt der Selbstständigkeit aus (WAZ vom 17.11.2022).

Die Eingemeindung gegen ihren Willen führte bei den Bürgern und Bürgerinnen in Wattenscheid zu Frust, sie wurde zum Trauma. Man fühlte sich zu Recht übergangen, das Vertrauen in die Politik wurde schwerwiegend beschädigt, Politikverdrossenheit war die Folge.

Der nach der Eingemeindung sichtbare Niedergang von Wattenscheid, bestärkte die Menschen in ihrer Haltung. Es entwickelte sich eine fatale Ablehnung von allem, was aus Bochum (“Boxxum”) kam. Nichts sollte sich ändern, was noch an das “alte” Wattenscheid erinnerte. Die Zeiten, als Wattenscheid noch selbständig war, wurden verklärt, alles, was Bochum für Wattenscheid tun wollte, wurde kategorisch schlecht geredet. Jede Bereitschaft Wattenscheid zu modernisieren und fortschrittlich zu entwickeln, ging verloren. Diese Haltung verstärkte den Niedergang weiter.

Zahnlose Bezirksvertretung

Die mit der Gebietsreform eingeführte Bezirksvertretung erwies sich als zahn- wie nutzlos. Es kam zu einem deutlichen Verlust an Bürgernähe, der „Draht“ zwischen Lokalpolitik und Bürgerschaft ging auch in Wattenscheid verloren (Gebietsreformen sparen kein Geld).

Die wichtigen Entscheidungen werden seit 1975 im Bochumer Stadtrat getroffen. Derweil beschäftigt sich die Bezirksvertretung mit Diskussionen über Sitzplatzfarben im Lohrheidestadion (Während Wattenscheid-Mitte den Bach runter geht, diskutiert die Politik über Sitzfarben im Stadion) oder man echauffiert sich darüber, dass wichtige Akteure nicht zum Jahresempfang des Bezirksbürgermeisters eingeladen wurden (WAZ vom 29.01.2025).

Was man tun müsste, um Wattenscheid attraktiver zu machen, wie man neue Einwohner und Einwohnerinnen sowie Unternehmen gewinnen könnte, die auch nennenswert Steuern zahlen, was man gegen die Ursachen der zunehmenden Armut tun und wie man auch wieder jüngere Menschen mit eigenem Einkommen für Wattenscheid gewinnen könnte, ist in der Bezirksvertretung dagegen kaum Thema. Die Politik hat nicht mal Ideen und Lösungsansätze, über die man diskutieren könnte.

Über viele Jahre hat man sich die Lage in Wattescheid schöngeredet und Kritiker des Niedergangs zurechtgewiesen, man dürfe Wattenscheid nicht schlecht machen. Die sich aus der Entwicklung ergebenden Fragen wurden ignoriert. Wie kann man die Innenstadt in Wattenscheid attraktiv umgestalten? Wie bekommt man z.B. Studierende und Zweigstellen von Hochschulen nach Wattenscheid? Was muss man am Nahverkehr tun, damit die Stadt als Wohnort für Pendler und Pendlerinnen, die den ÖPNV benutzen, interessant wird? Auf alle diese Fragen hat die Bezirksvertretung bis heute keine Antworten.

Auch deutliche Forderungen an die Politik in Bochum, endlich Grundlegendes gegen den Niedergang in Wattenscheid zu tun, sind bis heute nicht zu vernehmen. Eine uneingeschränkte Vertretung der Interessen von Wattenscheid ist nicht zu erkennen. Angesichts der gravierenden Missstände in Wattenscheid verwundert es, dass die Politik in Wattenscheid sich nicht traut, klare Kante gegenüber dem Stadtrat in Bochum zu zeigen und auch mal Tacheles zu reden. Vielleicht liegt das daran, dass die Vorsitzenden aller drei großen Fraktionen (SPD, CDU und Grüne) im Stadtrat Wattenscheider sind und man die Parteifreunde im Bochumer Stadtrat dann doch lieber nicht verärgern will.

Keine Hoffnung in Wattenscheid

Für die Menschen in Wattenscheid war und ist die Eingemeindung keine Erfolgsgeschichte. Wesentliche Ursache für den Niedergang der ehemaligen Stadt ist für sie die Gebietsreform von 1975. Sie sehen auch keine Anzeichen dafür, dass sich das Blatt wenden könnte. Die Politikverdrossenheit zeigt sich auch zunehmend bei den Wahlen. Rechtspopulismus findet immer mehr Gehör. Wählten bei der Kommunalwahl 2020 nur 6,9 % der Menschen aus Wattenscheid AfD, waren es bei der Europawahl 2024 15,7 %, also mehr als doppelt so viele.

Die Eingemeindung ist gescheitert. Es verwundert, wenn der Wattenscheider Bezirksbürgermeister sich nicht traut, das klar zu sagen (Wattenscheid und Bochum – keine Liebesheirat). Statt einer deutlichen Ansage, was in Wattenscheid zu tun ist, um den Niedergang zu stoppen, reicht es nur zu dem vagen Wunsch als Bezirksvertretung mehr Beschlüsse in eigener Entscheidungsbefugnis treffen zu dürfen und entsprechende Gelder dafür zu erhalten. Das ist wenig ambitioniert, so wird Wattenscheid nicht weiterkommen.

Wie lässt sich das Trauma bewältigen

Das Verhältnis von Wattenscheid und Bochum muss auf neue Füße gestellt werden, damit die Einwohner und Einwohnerinnen das kaum mehr vorhandene Vertrauen in Politik und Verwaltung zurückgewinnen. Das bedeutet sich einzugestehen, dass die Eingemeindung ein großer Fehler war. Von Bochumer Seite ist das Bekenntnis zu erwarten, dass man nach der Eingemeindung den neuen “Stadtteil” vernachlässigt hat. Auch In Wattenscheid muss sich die Haltung verändern. Man muss bereit sein, die Stadt modern und fortschrittlich zu entwickeln und damit aufhören, jeden Vorschlag aus Bochum kategorisch abzulehnen. Auch muss man sich damit abfinden, dass nicht aus Prinzip alles, was an das alte Wattenscheid erinnert, erhalten bleiben kann.

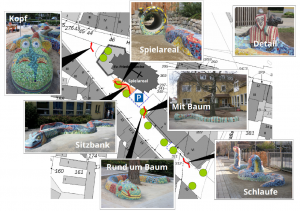

Auf dieser Basis kann ein ambitioniertes Stadtentwicklungsprogramm mit dem Ziel erarbeitet werden, den Niedergang von Wattenscheid zu stoppen und wieder Zukunftsperspektiven für die Menschen zu schaffen, die dort leben. Dafür sind vom Bochumer Stadtrat ausreichend Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Damit ein solches Programm wirkt, muss es zudem weit über das halbherzige ISEK Wattenscheid-Mitte hinausgehen, dessen Maßnahmen bisher leider fast wirkungslos verpuffen (Fördermittel versiegen – Keine Hoffnung für Wattenscheid)).

Zudem muss ein solches Programm konsequent umgesetzt werden. Die Wattenscheider Bürger und Bürgerinnen müssen intensiv an der Entwicklung eines entsprechenden Programmes beteiligt werden. Sie müssen davon überzeugt werden, warum welche Veränderungen sinnvoll und notwendig sind.

In der Verantwortung der Bezirksvertretung sollte die Entwicklung und Umsetzung des Programms liegen. Damit ist sie verantwortlich für den Erfolg. Mit der fachlichen Arbeit und Umsetzung sollte ein erfahrenes Stadtplanungsbüro beauftragt werden, das ähnliche Programme in anderen Städten bereits mit Erfolg umgesetzt hat.

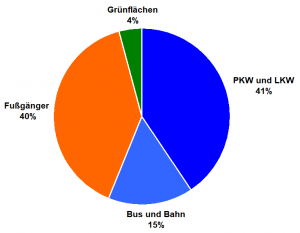

Politik, Verwaltung wie Einwohnern und Einwohnerinnen muss klar sein, dass die Missstände in Wattenscheid sich nur beheben lassen, wenn die Veränderungen über kosmetische Maßnahmen hinaus gehen. Ein Erfolg ist nur zu erwarten, wenn sich in Wattenscheid viele Dinge wirklich grundlegend ändern. Das betrifft Stadtbild und Stadtgestaltung ebenso wie die Verkehrsorganisation.

Nur mit Erfolg lässt sich Vertrauen zurückgewinnen

Erst wenn sich abzeichnet, dass es mit Wattenscheid wieder aufwärts geht, wird das Vertrauen in Politik und Verwaltung zurückkehren. Politik, Verwaltung und Bezirksvertretung müssen beweisen, dass sie in der Lage sind, aus den Fehlern der letzten 5 Jahrzehnte wie der Eingemeindung zu lernen und Wattenscheid als Teil der Stadt Bochum wieder in eine prosperierende “Stadt” zu verwandeln. Nur auf diese Weise wird sich das Trauma der Eingemeindung bewältigen lassen.