Wirtschaftslage in Bochum und dem Ruhrgebiet verschlechtert sich. Was ist zu tun?

Die Unternehmen schätzen die Wirtschaftslage zunehmend schlechter ein, die Arbeitslosigkeit steigt. Was kann die Stadt tun, um der Entwicklung entgegenzuwirken?

Die Wirtschaftsnachrichten der letzten Tage sind keine guten. Schlaraffia schließt den Standort in Wattenscheid, 171 Schlaraffia-Beschäftigte verlieren ihren Job (WAZ vom 03.09.2025). Die Firma Molex schließt ihre Produktion in Bochum, in Riemke entfallen 160 Stellen (WAZ vom 03.09.2025).

Stimmungstief bei den Unternehmen

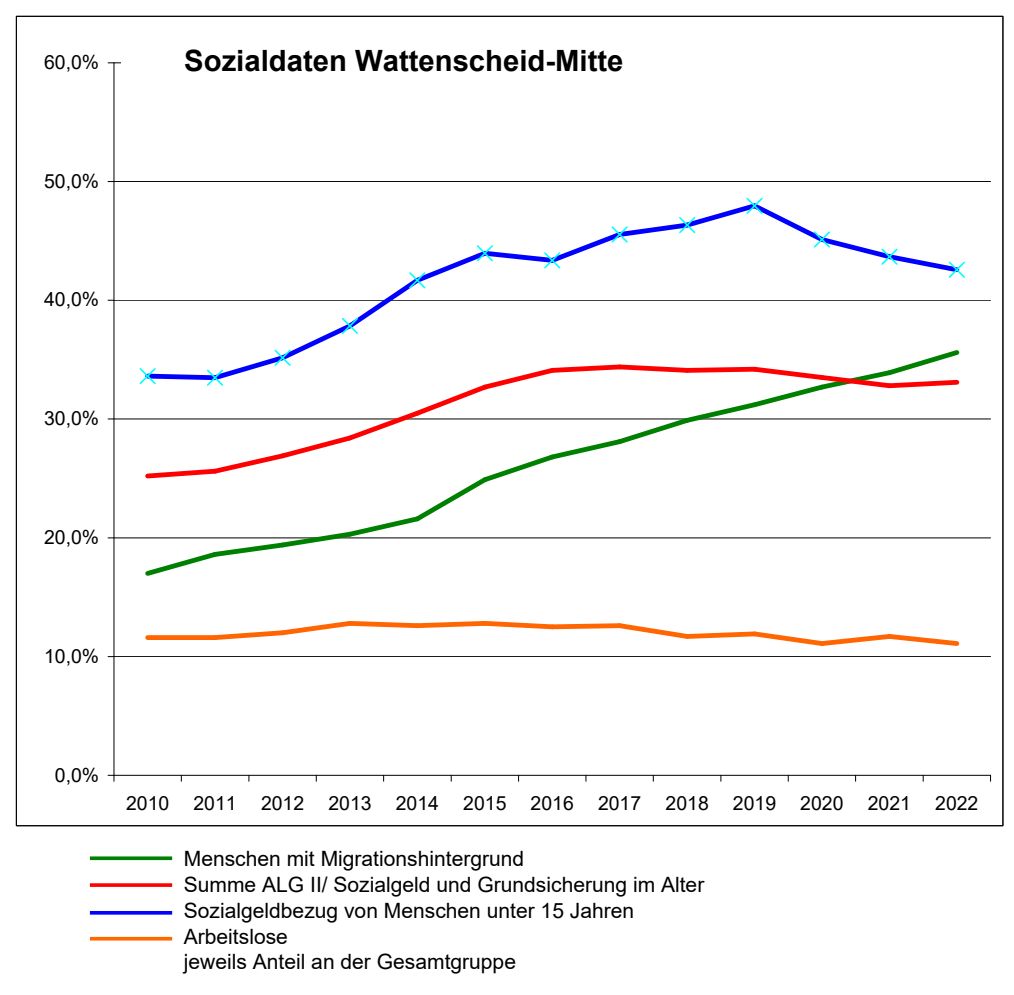

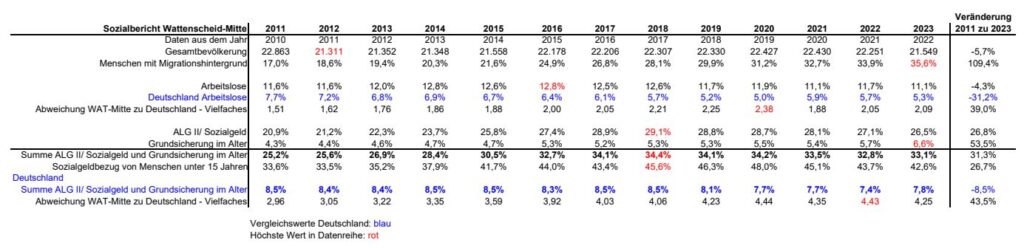

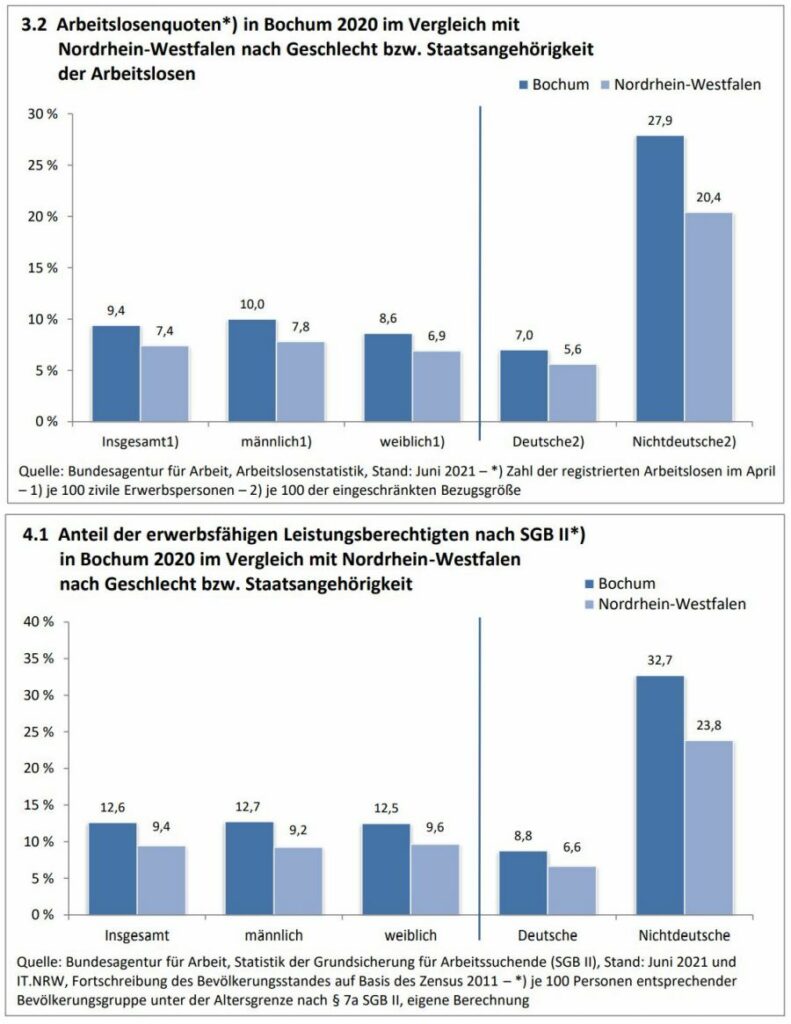

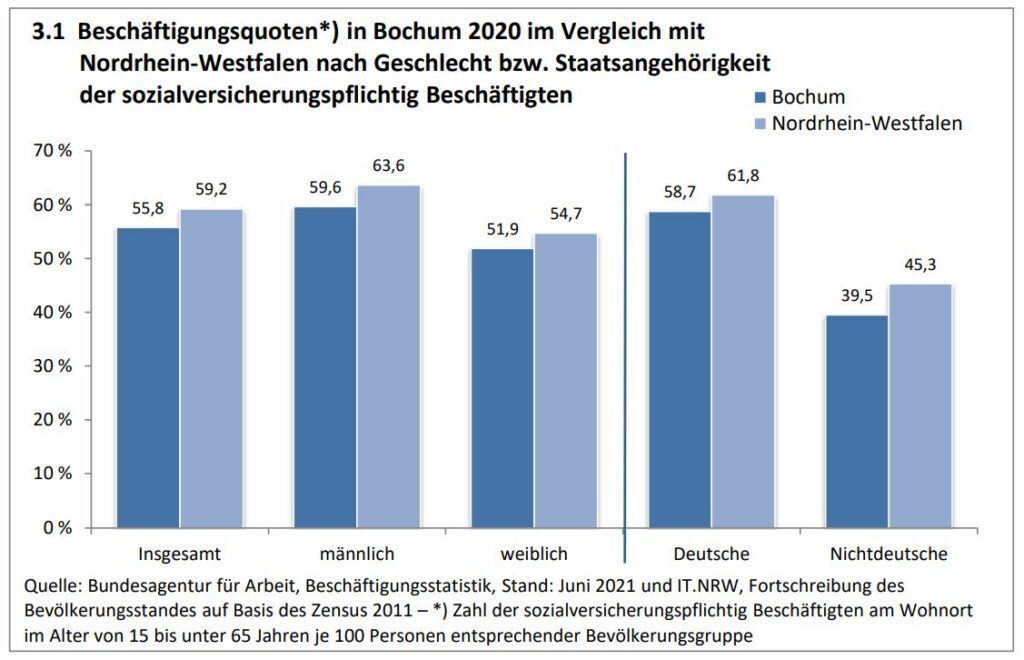

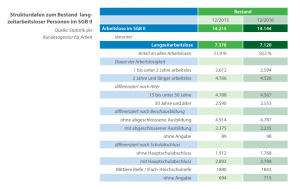

Von 2018 ist der IHK-Konjunkturklimaindex für das Ruhrgebiet von 129, bis Frühjahr 2025 stetig auf knapp 93 Punkte gesunken (Ruhrlagebericht Frühjahr 2025). Laut IHK befinde man sich in einem anhaltenden Stimmungstief (Pressemitteilung zum Ruhrlagebericht). In der Folge ist seit 2019 die Arbeitslosigkeit in Bochum, von 8,5 % auf 9,3 % im August 2025 gestiegen. Ohnehin liegt die Quote 1,5-mal höher als die für ganz Deutschland.

Wo sieht die Wirtschaft Handlungsbedarf?

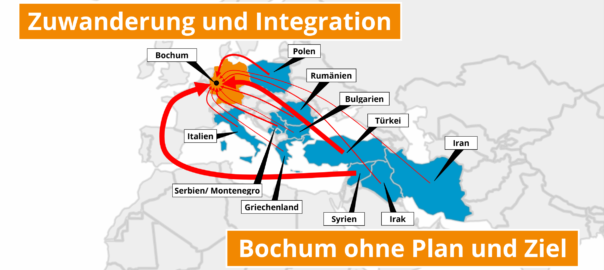

Die Unternehmen sehen beim allgemein Bürokratieabbau, bei der Senkung der Steuerlast und bei der Digitalisierung der Verwaltung deutlichen Verbesserungsbedarf. Weitere wichtige Themen sind Sicherheit und Sauberkeit, Gewerbeflächenmangel, Verkehrsinfrastruktur sowie die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. (Kommunalwahl 2025: Was jetzt in den Städten passieren muss!).

In Bochum wird die Entwicklung der ehemaligen Opelfläche Mark 51°7 gelobt, die allerdings das Ergebnis einer außergewöhnlichen und exorbitanten Wirtschaftsförderung des Landes und Bundes von weit über 100 Mio. Euro ist.

Auch dass die Stadt seit Jahren eine kontinuierliche Zukunftsstrategie verfolgt, wird positiv gesehen. Leider hat sich deren Schwung zuletzt abgeschwächt (Bochum Strategie auf Abwegen).

Vier Themen beschäftigen die Wirtschaft in Bochum besonders:

Stadtverwaltung – Die Verwaltung soll schlanker, schneller und digitaler werden. Beispielhaft werden Verbesserungen beim Baustellenmanagement gefordert.

Diese Ziele werden sich nur mit einer grundlegenden Verwaltungsreform erreichen lassen, wie sie auch die STADTGESTALTER fordern. Mit Hilfe von Benchmarking, also dem Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden sollte die Verwaltung zukünftig den Anspruch verfolgen, in allen Bereichen immer zu den schnellsten und effizientesten Verwaltungen in Deutschland zu zählen. (Benchmarking – Wie die Bochumer Verwaltung zum Vorbild für ganz Deutschland werden kann).

Auch die Forcierung der Digitalisierung ermöglicht die Verwaltungsabläufe effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten. In der Folge lassen sich zudem erhebliche Personalkosten einsparen. Digitalisierung und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), sollten daher auch wesentlicher Baustein eines Konzeptes zur Sanierung des Stadthaushaltes sein. So haben es die STADTGESTALTER im Rahmen der städtischen Haushaltsberatungen Ende 2024 vorschlagen (Konzept zur Sanierung des Bochumer Stadthaushalts).

Beim Baustellenmanagement wird deutlich, dass es hinsichtlich der Arbeitseinstellung bei der Verwaltung in einigen Bereichen einer grundsätzlichen Neuorientierung bedarf. Zukünftig müssen die Bedürfnisse und Belange der Menschen und Unternehmen, die in Bochum ansässig sind, mit Priorität behandelt werden. Bisher liegt der Fokus der Verwaltung immer noch viel zu oft zuallererst darauf, selbst möglichst wenig Arbeit zu haben. (Baustellenorganisation: Stadt verhält sich provokant wie respektlos).

Gewerbesteuer – Diese zählt in Bochum zu den höchsten in ganz Deutschland. Die Forderung nach einer Senkung ist also durchaus berechtigt. Die populistischen Versprechungen mancher Parteien, hier zu liefern, ohne einen Gegenfinanzierungsvorschlag zu machen, sind allerdings weder seriös noch glaubhaft.

Werden Steuern gesenkt, fehlen der Stadt Einnahmen, diese müssen anderswo durch weniger Ausgaben oder eine Zunahme von Einnahmen kompensiert werden. Eine Senkung der Gewerbesteuer wird, solange die Ausgaben der Stadt weit über den Einnahmen liegen, nicht möglich sein. Im Haushalt 2025/26 liegt das Defizit der Stadt Bochum bei sagenhaften 200 Mio. Euro.

Ohne eine Sanierung des Stadthaushalts wie sie die STADTGESTALTER vorschlagen, bleiben Steuersenkungen eine Utopie (Konzept zur Sanierung des Bochumer Stadthaushalts).

Eine Sanierung des Haushaltes geht mit einer Verschlankung der Verwaltung und einer mittelfristigen Senkung der Gewerbesteuer einher, die die Stadt attraktiver für Unternehmen macht und wiederum Steuermehreinnahmen zur Folge hat.

Die Idee der Wirtschaft, die “Steuerlast für Neugründer senken, um die Möglichkeit der Gründung ohne Fremdkapital zu ermöglichen,” ist charmant, aber leider für die Stadt aus rechtlichen Gründen (§ 16 (4) GewStG) nicht umsetzbar.

Innenstadtentwicklung – Die „Aufenthaltsqualität in der Stadt ist relevanter Faktor für Arbeitskräftegewinnung“, sagen die Bochumer Unternehmer und Unternehmerinnen. Leider haben sie dafür lange Jahrzehnte selbst viel zu wenig getan.

Das Geld floss entsprechend auch der Forderung der Geschäftsleute in Parkhäuser statt in attraktive Stadtgestaltung, ein vorzeigbares Stadtbild und hohe Aufenthaltsqualität (Innenstadt: Die Stadt gibt fast 10x mehr für Parkhäuser aus als für Stadtgestaltung).

Um die Innenstadt wiederzubeleben, sind drei Punkte entscheidend (Strategie zur Bochumer Innenstadt):

1. Die Innenstadt muss auch zu Fuß, mit dem Rad und dem ÖPNV sehr gut erreichbar sein. Bisher ist sie das nur mit dem Auto und eingeschränkt mit Bus und Bahn.

2. Die Innenstadt muss mehr Aufenthaltsqualität, Flair und Ambiente bieten. Das bedeutet insbesondere schöne Plätze, auf denen sich Menschen gerne aufhalten, aber auch Spielflächen, nette Freisitze und andere attraktive Aufenthaltsorte.

3. Die City sollte sich mit unverwechselbaren Highlights von Innenstädten anderer Städte abheben. Solche besonderen Attraktionen sind z.B. die geplante Markthalle, ein Dachpark oder eine Seilbahn.

In der Folge muss in der Innenstadt, wie von der Wirtschaft gefordert, auch mehr für die Sicherheit und Sauberkeit getan werden.

Auch das vorgeschlagene Verkehrskonzept für die City kann ein wichtiger Baustein sein. Dabei muss allerdings auch die Frage gestellt werden, ob ein 4-spuriger Innenstadtring ohne Radwege und ohne gute Fußwegquerungen modernen Verkehrsstandards noch gerecht wird. Teil eines solchen Verkehrskonzeptes sollte auch eine Machbarkeitsstudie sein, ob und wie der Verkehr auf dem Ring besser organisiert werden kann, z.B. wie von den STADTGESTALTERn vorgeschlagen mit einer Einbahnstraßenlösung (Der Bochumer Innenstadtring als Einbahnstraße). Stur und ideologisch verblendet an vier Spuren festhalten zu wollen, ist nicht mehr zeitgemäß.

Handwerk, Start-ups und Gründungen – Als weiteres Ergebnis der IHK-Umfrage zur Kommunalwahl sollte die Stadt Bochum künftig vor allem die Bereiche Handwerk, Start-ups und Gründungen sowie produzierendes Gewerbe gezielt fördern (Kommunalwahl 2025: Was jetzt in den Städten passieren muss!).

So beklagen die Handwerker z.B., dass sie bei innerstädtischen Baustellen wegen des übermäßigen Autoverkehrs in der Stadt immer weniger Stellplätze für ihre Fahrzeuge finden. Das zeigt, der Autoverkehr in Bochum muss auf ein stadtverträgliches Maß reduziert werden (In welchem Ausmaß ist Autoverkehr stadtverträglich?), eine Lösung sind aber auch die von den STADTGESTLATERn vorgeschlagenen Handwerkerparkplätze (STADTGESTALTER wollen Handwerker-Parkplätze).

Zur Förderung des Handwerks legten die STADTGESTALTER bereits 2022 ein Konzept für einen Startup-Campus für das Handwerk auf dem Gelände der Zeche Holland vor (Zeche Holland: Idealer Ort für grünen Startup-Campus für das Handwerk). Für Gründer und Start-ups schlugen die STADTGESTALTER schon 2017 einen innenstadtnahmen Campus auf dem Gelände des City-Tors-Süd („Starterboxen“ für Start-ups und Gründer) vor. Die Idee ist immer noch aktuell, das Gelände steht auch acht Jahre später noch leer.

Dringender Handlungsbedarf in zwei weiteren Bereichen

Die STADTGESTALTER sehen außer bei den von den Unternehmen und Unternehmerinnen genannten Feldern noch in zwei anderen Bereichen vordringlichen Handlungsbedarf.

Fachkräfte – Die Stadt und das Ruhrgebiet müssen deutlich attraktiver werden für Fachkräfte (Warum wollen viele Hochqualifizierte nicht im Ruhrgebiet leben und arbeiten?). Zwar hat sich in Sachen Hochschullandschaft und Wirtschaftsförderung zur Ansiedlung von Zukunftsunternehmen viel Positives getan, jedoch fehlt es Im Ruhrgebiet weiterhin an Lebensqualität, um insbesondere hochqualifizierte Fachkräfte für zukunftsträchtige Branchen anzuziehen. Immer noch ziehen Menschen nach ihrem Abschluss in Bochum aus dem Ruhrgebiet weg, weil sie Arbeitsstellen in anderen Großstädten vorziehen.

Die Großstädte des Ruhrgebiets stehen bei der Anwerbung von Fachkräften im Wettbewerb mit Städten mindestens europaweit. Der Anspruch muss also sein, in Sachen Stadtentwicklung zu den Vorreitern in Europa zu gehören. Damit erst ändert sich das Image der Stadt. Mut zur Innovation und der Wille zur Veränderung müssen der aktuell immer noch zu beobachtenden Zögerlichkeit bei der Stadtentwicklung weichen. Nicht erst die Dinge bei uns in der Stadt umsetzen, wenn alle anderen Städte sie schon haben, sondern innovative Lösungen schon dann in der Stadt realisieren, wenn noch kaum eine andere Stadt sie hat, sollte der Anspruch sein. Soll in der Stadt etwas neu gebaut oder umgestaltet werden, dann sollte nach der Lösung gesucht werden, die noch einen Grad innovativer ist als die Lösungen, die man in anderen Städten vorfindet. Eine Stadt, die die bestqualifiziertesten Menschen des Landes gewinnen will und die innovativsten Unternehmen, sollte selbstbewusst an sich den Anspruch stellen, das Ziel zu verfolgen mittelfristig zur Avantgarde der europäischen Städte gezählt zu werden.

Ruhrstadt – Vorrangiges Ziel auch der Wirtschaft sollt es sein, aus den 15 Stadtgemeinden des Ruhrgebiets die Metropole Ruhrstadt zu schmieden (Was wäre, wenn? – Gäbe es die Ruhrstadt schon). Die Stadtmetropolen der Welt bestimmen heutzutage die Wirtschaftsentwicklung auf dem Planeten. Nur als Ruhrstadt können die Großstädte des Ruhrgebiets in diesem Wettbewerb erfolgreich mithalten.

Die Ruhrstadt würde sich durch eine zentrale Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft auszeichnen. Es gäbe für Unternehmen statt 15 teilweise miteinander konkurrierenden städtischen Entwicklungsgesellschaften plus die des Regionalverbands Ruhr (RVR) nur eine, mit Zweigestellen in allen 15 Stadtgemeinden. Ein Unternehmen, das in der Ruhrstadt investieren will, müsste nur einmal anfragen und würde schnell und zielgerichtet bedient, es müsste sich nicht erst bei dutzenden Gesellschaften und Einrichtungen der verschiedenen Städte durchfragen, um einen optimalen Standort zu finden. Das würde jede Unternehmensansiedlung entscheidend erleichtern. Die Ruhrstadt würde auch solche Unternehmen gewinnen, die es ablehnen, sich die unnötig verkomplizierte Bürokratie von 15 konkurrierender Stadtgemeinden zuzüglich RVR anzutun.

Als viertgrößte Stadtmetropole Europas würde die Ruhrstadt zudem ganz anders wahrgenommen. Gerade für große Unternehmen kommt oft nur eine Ansiedlung in Metropolen, mit vielen Menschen und entsprechenden Potentialen an Beschäftigten und Kunden in Frage. 30 Jahre nach ihrer Gründung könnte die Ruhrstadt heute in der Liga der europäischen Metropolen mit Berlin, Paris, Madrid oder London eine entscheidende Rolle mitspielen, würde sich gegenüber den deutlich kleineren Großstädten jedenfalls deutlich abheben.

Viel Entwicklungspotential

In Sachen Wirtschaft gibt es in Bochum also noch erhebliches Entwicklungspotential. Wichtig ist allerdings, dass die Politik nicht nur kurzfristig handelt, sondern langfristige Konzepte entwickelt und diese konsequent umsetzt. Dabei sind die Stadtfinanzen im Blick zu halten. Kollabiert der Stadthaushalt, weil die städtischen Ausgaben die Einnahmen massiv und dauerhaft überschreiten, führt das zwangsläufig zu einem erheblichen Anstieg der kommunalen Abgaben und Steuern, einem Einbruch bei den Investitionen in die städtische Infrastruktur und einem Rückgang von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung.

Auch bei den Unternehmern und Unternehmerinnen ist in einigen Bereichen ein Umdenken erforderlich. Dies gilt besonders hinsichtlich der Entwicklung der Innenstadt und beim Verkehr.

Um langfristig den Wirtschaftsstandort zu stärken und voran zu bringen, ist zudem eine Verlagerung des Fokus erforderlich. Das mit Abstand größte Potential für eine dauerhaft positive Wirtschaftsentwicklung im Ruhrgebiet hat die Schaffung der Wirtschaftsmetropole Ruhrstadt. Hier müssen die IHKs des Ruhrgebiets klare Forderungen an die Politik stellen und unerbittlich die Überwindung des Kirchturmdenkens einfordern.