Seilbahnlinie City-Ruhr Park: Die Rettung der Innenstadt ist der Ruhr Park

Um Kunden anzulocken will das CentrO eine Seilbahn bauen. Die Bochumer Innenstadt und den Ruhr Park mit einer Seilbahn zu verbinden, diese Idee gibt es schon lange, denn auch die Bochumer City braucht mehr Attraktionen um Kunden zu gewinnen. Mit einer Seilbahn würden von den 50.000 Besucher*innen des Ruhr Parks einige tausend pro Tag auch in die Innenstadt kommen.

Alle Experten weisen schon seit Jahren daraufhin, Einkaufszentren wie Innenstädte funktionieren in Zukunft nicht mehr als reine Shopping-Mals. Neben dem Einkaufserlebnis müssen weitere Attraktionen und Erlebnisse die Kunden anziehen. Das CentrO will daher abseits des Einkaufens zusätzliche Angebote schaffen. Erlebniswelten mit 3D und Virtual Reality, Theater, Spa & Therme sowie eine Seilbahn sollen die Kunden zukünftig in das Einkaufszentrum locken, erklärt der Centermanager im WAZ-Podcast (Ein neuer Name fürs Centro Oberhausen und eine Seilbahn?).

Der Innenstadt fehlen Kunden und Attraktionen

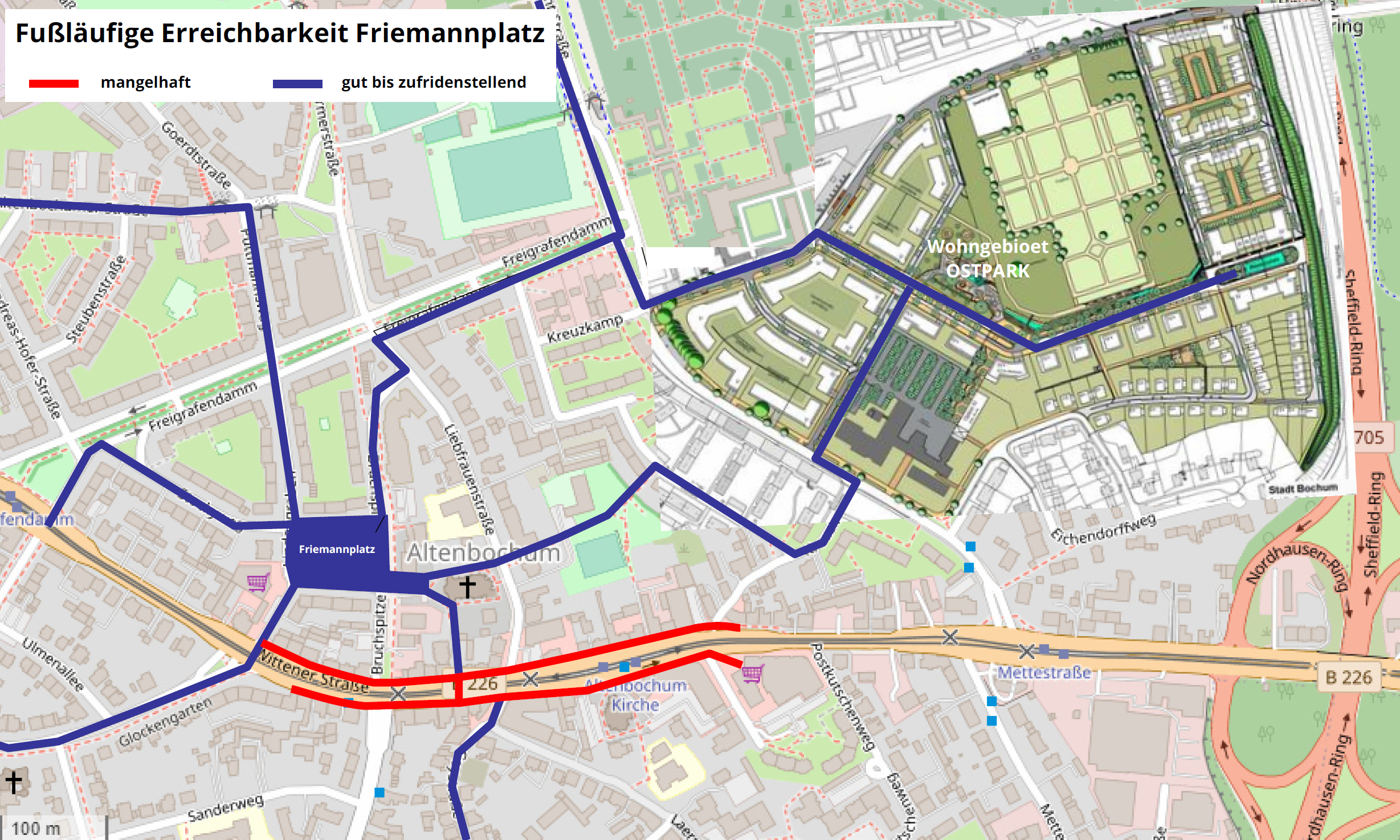

Für die Bochumer Innenstadt und den Ruhr Park gilt nichts anderes. Ruhr Park und CentrO haben den gleichen Betreiber, Unibail-Rodamco-Westfield Germany. Auch im Ruhr Park sucht man nach neuen Attraktionen. Die Bochumer City versucht ebenfalls aufzurüsten, Markthalle, Haus des Wissens und der neue Husemannplatz sollen Highlights werden, mit denen Menschen in Zukunft für einen Besuch in der Innenstadt gewonnen werden sollen. Denn der City fehlen Kunden, lag die Kundenfrequenz von 2002 bis 2011 auf der Kortumstraße noch im Durchschnitt bei 5.000 sind es heute nur noch unter 2.000 Besucher*innen.

Erlebniswelt City-Ruhr Park

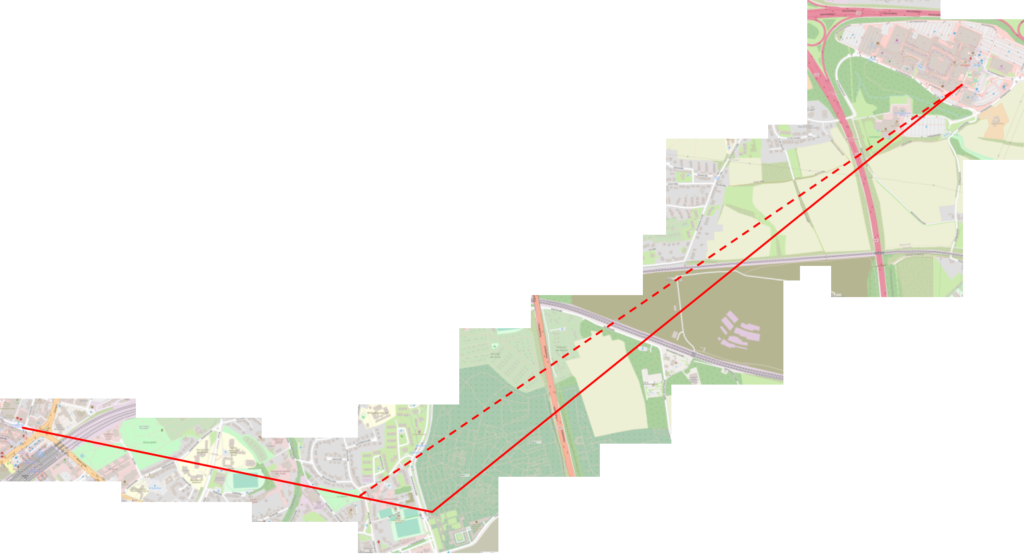

Eine einzigartige Attraktion, die sowohl der Bochumer City wie dem Ruhr Park helfen würde, wäre eine Seilbahnverbindung, wie sie die STADTGESTALTER schon 2014 vorgeschlagen haben (Bochumer Innenstadt und Ruhr Park könnte bald eine Seilbahn verbinden).

Denn eigentlich liegen Innenstadt und Ruhr Park nicht weit auseinander, mit der Seilbahn nur noch 10 Minuten. Mit der Seilbahnverbindung könnte aus zwei Konkurrenten ein Erlebnisort aus zwei Welten werden. Erlebnisorientierte Kunden würden nicht mehr entweder Ruhr Park oder City besuchen, sondern an einem Tag beides. Erst geht es zum Shopping in den Ruhr Park. Danach mit der Seilbahn in die City, um dort die Markthalle zu sehen, im Bermuda3Eck zu feiern, auf dem Rathausplatz oder dem Propstei Platz die urbane Atmosphäre zu genießen oder die Virtual-Reality-Box auf dem Dr.-Ruer-Platz bestaunen. Abschließend geht es über die Dächer der Stadt zurück zum Ruhr Park. Das ist immer ein Erlebnis, besonders nachts.

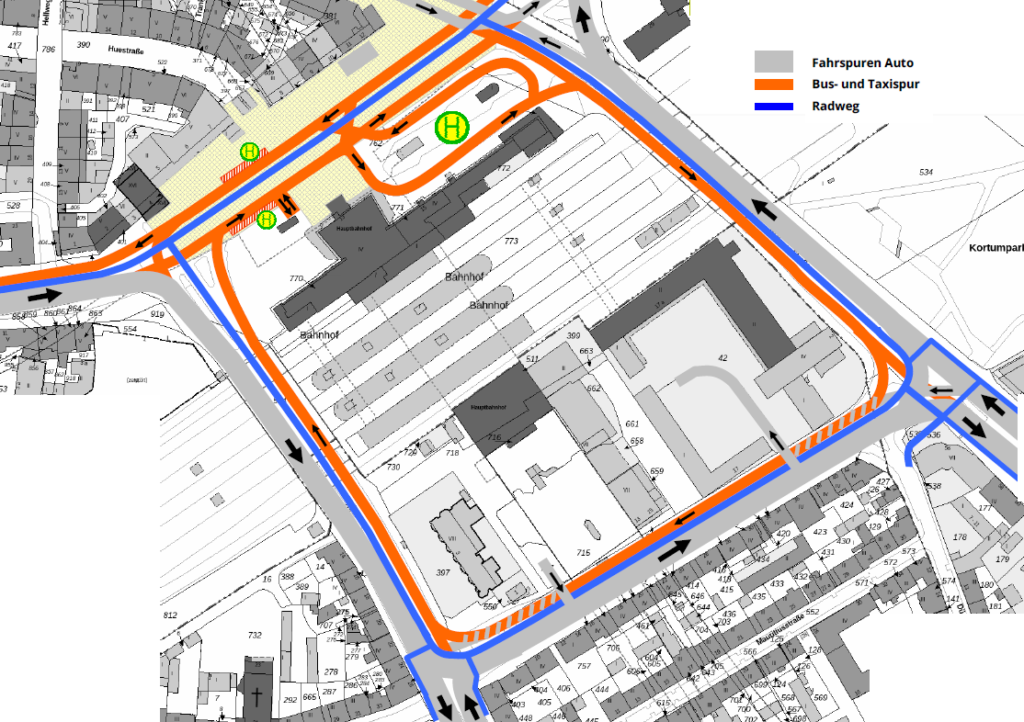

Beide Welten ergänzen sich ideal. Der Ruhr Park bietet die Shopping-Welt, die Innenstadt die urbanen Attraktionen, zwischen beiden bietet die Seilbahn ein einmaliges Fahrerlebnis. Durch die Seilbahn rücken beide ganz eng zusammen. Von den 50.000 Kunden, die den Ruhr Park jeden Tag besuchen und von denen drei Viertel nicht aus Bochum kommen, werden viele in die Innenstadt gelockt. Für eine positive Entwicklung benötigt die Innenstadt zusätzliche Kunden. Wie der Radschnellweg tausende neuer potentieller Kunden in die Innenstadt bringen kann, wenn er durch die City geführt wird, könnten sie mit der Seilbahn vom Ruhr Park in die Innenstadt fahren.

Schnelles Verkehrsmittel und Touristenattraktion

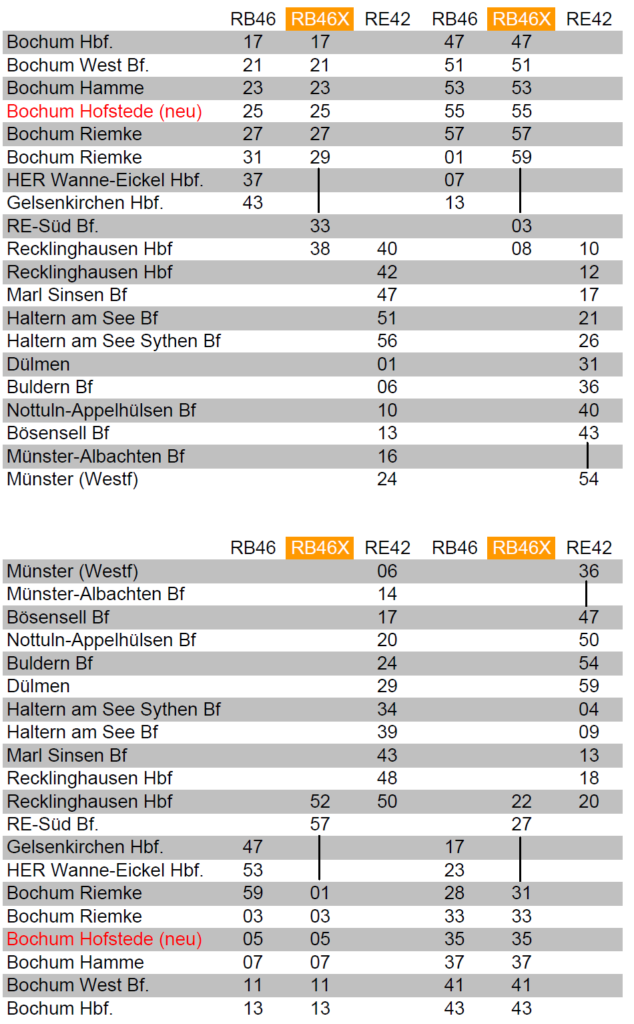

In Verbindung mit der Seilbahn wird der Ruhr Park quasi zum Park & Ride Parkplatz für die Innenstadt. Das einmalige Angebot lautet, kostenlos parken am Ruhr Park und dann mit der Seilbahn in die City fahren. Dazu wird der Ruhr Park für ÖPNV-Benutzer vom Hauptbahnhof viel besser erreichbar. Menschen, die mit der Bahn aus anderen Städten nach Bochum kommen, erreichen in 10 Minuten das Einkaufszentrum. Insgesamt bringt die Verbindung mit der Seilbahn City wie Ruhr Park nur Vorteile.

Die Stadt profitiert aber noch in anderen Bereichen. Durch die Seilbahn wird es deutlich attraktiver den Ruhr Park mit dem ÖPNV anzusteuern. Ebenso müssen die Kunden der City, nicht mehr mit dem Auto bis in die City fahren. Die Stadt wird von Autoverkehr entlastet, das ist gut für die Umwelt und hilft die Klimaschutzziele zu erreichen.

Mehr Attraktionen für die Innenstadt

Zudem hat die Erlebniswelt City-Ruhr Park das Potential zu einer einzigartigen Touristenattraktion im ganzen Ruhrgebiet ja sogar deutschlandweit zu werden. Bei Tag oder Nacht über hoch über den Dächern des Ruhrgebiets zu fahren, wird für viele Menschen ein unvergessliches Erlebnis sein.

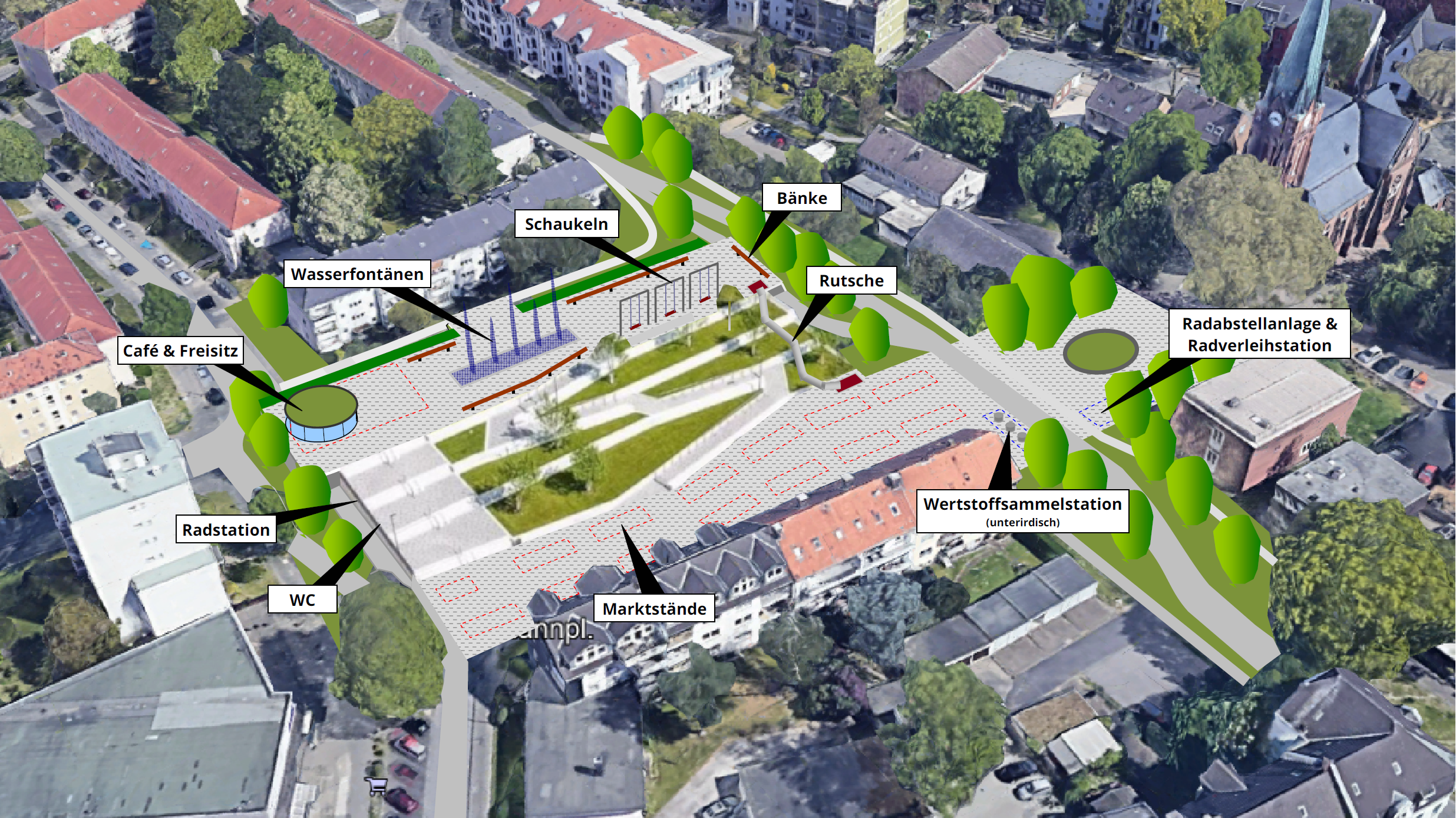

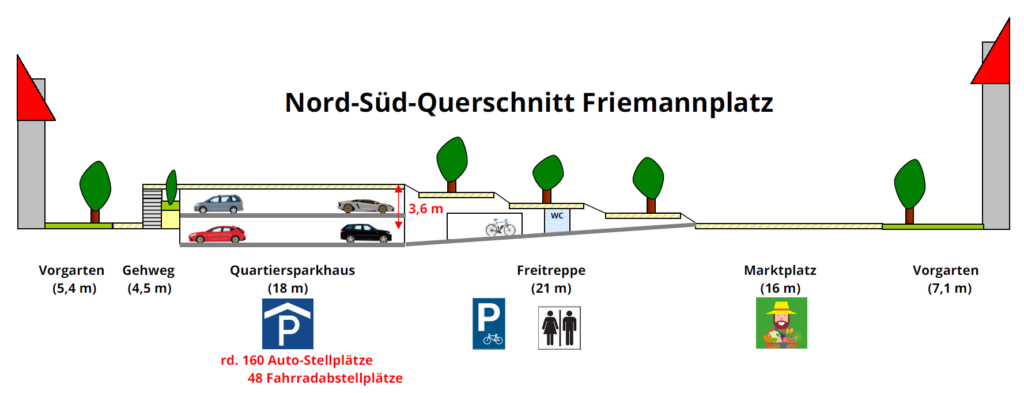

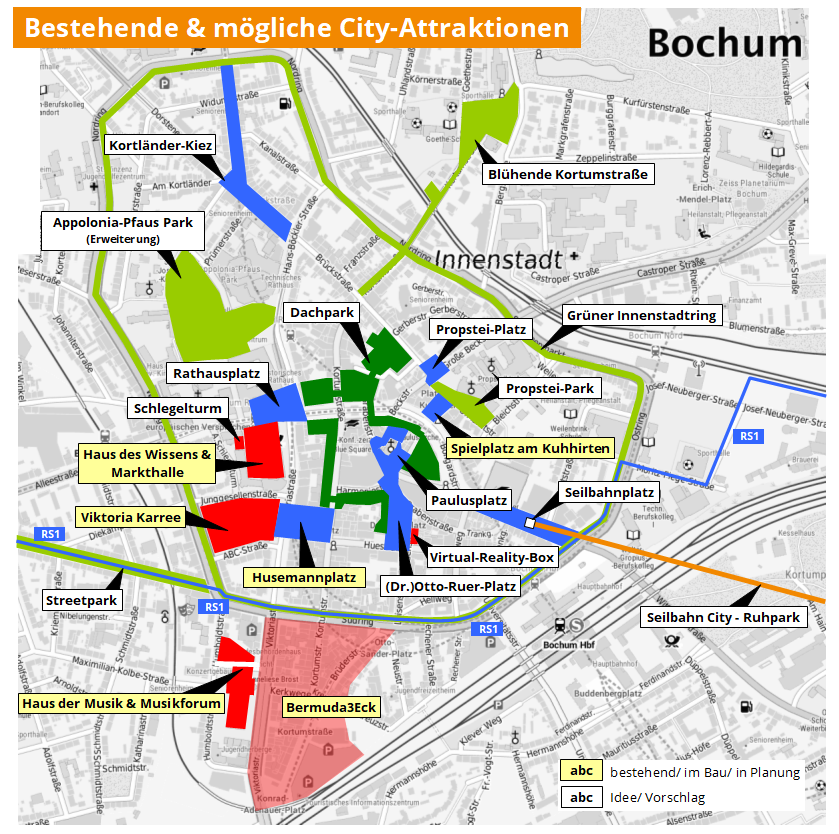

Bisher fehlt der Innenstadt als Anziehungspunkt und Teil einer Erlebniswelt City-Ruhr Park jedoch noch einiges an Flair, Ambiente und Attraktionen. Vorhanden, in Planung oder im Bau sind bereits folgende Attraktionen und Projekte:

- Bermuda3Eck

- Markthalle und Haus des Wissens mit Dachpark

- Musikforum & Haus der Musik

- Spielplatz am Kuhhirten

- Viktoria Karree

- Neugestalteter Husemannplatz

Dazu haben insbesondere die STADTGESTALTER weitere Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt vorgeschlagen:

- Dachpark über der Innenstadt

- Virtual-Box am Dr.-Ruer-Platz

- Blühende Kunstachse von der Kortumstraße zum Stadtpark

- Propstei Platz & Propstei Park

- Neugestaltung Rathausplatz

- Streetpark Rottstraße

- Kortländer Kiez

- Seilbahnverbindung City-Ruhr Park

Die Erlebniswelt City-Ruhr Park wird jedoch nur funktionieren, wenn die Innenstadt über deutlich mehr attraktive Orte als heute verfügt, wegen denen die Menschen kommen und dort Zeit verbringen wollen, eine Seilbahnverbindung zum Ruhr Park allein reicht nicht. Für eine Erlebniswelt City-Ruhr Park müssen die Akteure der City und der Ruhr Park eine gemeinsame Strategie entwickeln, was sie gemeinsam den Kunden bieten und wie sie das Gesamtpaket vermarkten wollen.

Bis zu 90% der Kosten für den Bau einer Seilbahnverbindung trägt das Land

Voraussetzung für den Erfolg der Erlebniswelt City-Ruhr Park ist die schnelle und hoch attraktive Verbindung zwischen Innenstadt und Ruhrpark. Neben der hohen Attraktivität und dem großen Potential zur Entlastung des Stadtverkehrs, hat die Seilbahn einen weiteren großen Vorteil, die Kosten für ihre Errichtung ließen sich zu 90% aus nicht rückzahlbaren Fördermitteln des Landes finanzieren. Die Instandhaltung und Unterhaltung ist zudem deutlich kostengünstiger als die von U-Bahnen und Straßenbahnen.

Für die Innenstadt Bochum bietet sich eine einmalige Chance. Die Rettung der City könnte der Ruhr Park sein. Nun müssen die Vorbehalte überwunden, den Ruhr Park nicht mehr als Konkurrenten um Kunden zu sehen, sondern als Partner mit dem man die Möglichkeit hat dauerhaft gegen die Innenstädte der Nachbarstädte und Einkaufszentren wie das CentrO zu bestehen. Bei der Neuausrichtung der Bochumer Innenstadt führt kein Weg am Ruhr Park vorbei.