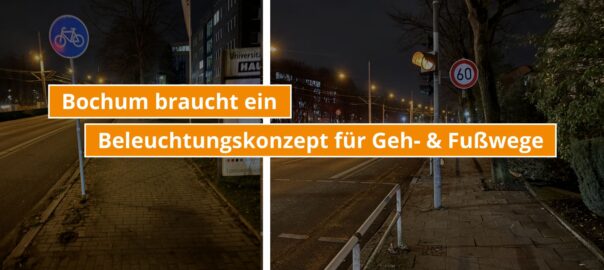

Beleuchtung der Bochumer Gehwege sollte systematisch verbessert werden

Beim Thema Licht und Beleuchtung tut sich in Bochum zwar einiges, deutlich mehr muss sich allerdings bei der Ausleuchtung der Gehwege tun.

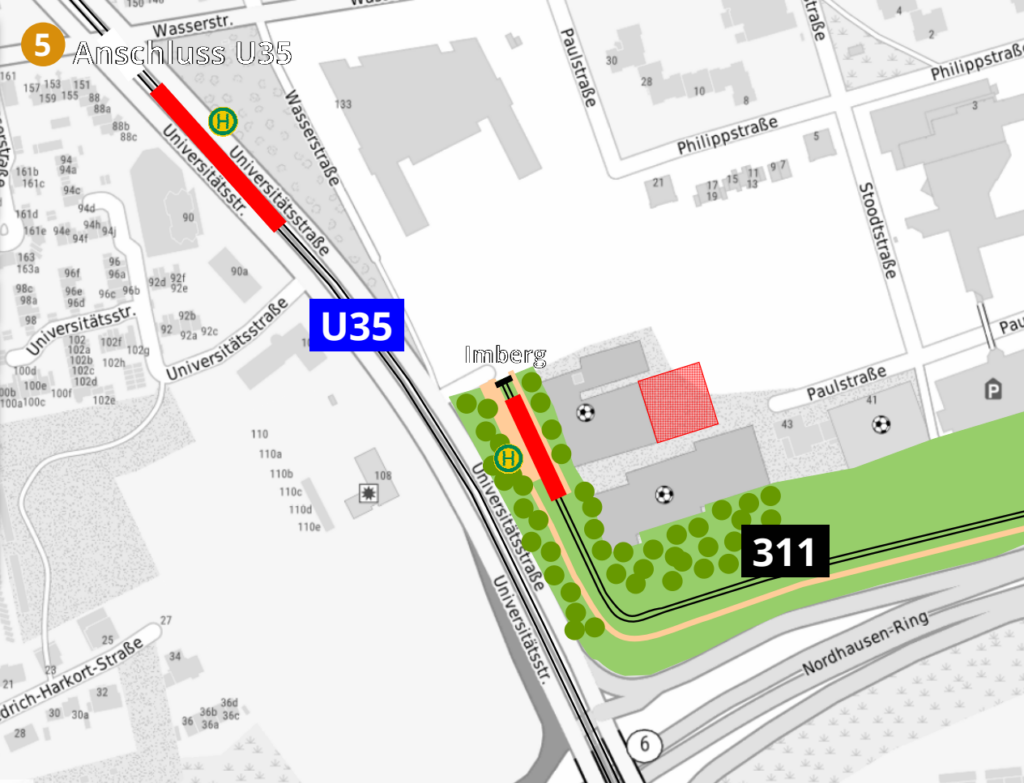

Immer wieder treffen Menschen, die in Bochum zu Fuß unterwegs sind, auf dunkle, schlecht beleuchtete Wege und Ecken. Straßenlaternen beleuchten oft vor allem Fahrbahnen, wo sich Fahrzeuge bewegen, die selbst eine Beleuchtung haben, die Gehwege dagegen sind dunkel. Der Gehweg entlang der Universitätsstraße, von Wasserstraße bis Seven Stones ist so ein Fall. Straße und Stadtbahnlinie sind bestens ausgeleuchtet, der Gehweg verliert sich im Dunkeln.

Risiken und Folgen schlechter Beleuchtung

Eine schlechte Beleuchtung birgt Sicherheitsrisiken und Verletzungsgefahren, gerade weil die Gehwege in Bochum sich auch baulich oft in einem schlechtem Zustand befinden. Häufig sieht man stolpernde oder gar stürzende Menschen. Kaum sichtbare Stolperkanten, kippelnde oder hochstehende Gehwegplatten stellen besonders ältere und behinderte Menschen in der dunklen Jahreszeit vor große Herausforderungen. Auch in dieser Hinsicht ist der Gehweg an der Universitätsstraße leider typisch. Er ist überdies zu schmal, Bäume, Masten und Geländer schränken die begehbare Breite in unzumutbarer Weise ein. Wie leider viel zu oft in Bochum lassen Unterhaltungszustand und Sauberkeit ebenfalls zu wünschen übrig.

Subjektive Sicherheit

Beleuchtung spielt zudem für das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen eine große Rolle. Dunkelheit ist grundsätzlich mit Angst besetzt. Helligkeit schafft Wohlbefinden. Dunkle Gehwege, auf denen man kaum erkennt, was vor einem liegt und wer einem entgegenkommt, werden gemieden, Fußgänger und Fußgängerinnen fühlen sich subjektiv unsicher.

Zentraler Punkt für die Attraktivität einer Stadt ist, dass Menschen auch am Abend und in der Nacht gerne und ohne Angst durch die Stadt laufen.

Die Stadt tut einiges, aber doch zu wenig

Zwar ist die Stadt derzeit dabei einen Lichtaktionsplan aufzustellen. Doch Fokus dieses Konzeptes soll sein, gegen die zunehmende Lichtverschmutzung vorzugehen, also unnötige Beleuchtung zu vermeiden und die Stadt möglichst effizient zu beleuchten (Erstellung Lichtaktionsplan: Antrag CDU, SPD, Grüne, Antrag STADTGESTALTER).

Auch beschäftigt sich die Stadt mit adaptiver Beleuchtung auf Fußwegen, die bei Abwesenheit von zu Fuß Gehenden oder Verkehrsteilnehmenden herunterdimmt bzw. abgeschaltet wird. Derzeit werden an vier Teststrecken im Stadtgebiet, u.a. im Kortumpark, diverse Beleuchtungsanlagen mit adaptiven Sensoren ausgestattet. Diese werden in den Nachtstunden auf 25% gedimmt und bei vorbeilaufenden zu Fuß Gehenden auf 60% hochgedimmt (Antwort der Verwaltung 20231783).

Die beschriebenen Maßnahmen gehen in die richtige Richtung, reichen aber noch nicht aus. Zusätzlich benötigt die Stadt ein Konzept, das aufzeigt, wie die Gehwege effektiv ausgeleuchtet und der Fußverkehr auch bei Dunkelheit stadtweit sicher wird.

Ursachen unzureichender Beleuchtung

Unzureichende Beleuchtung kann verschiedene Ursachen haben, was unterschiedliche Herausforderungen zur Folge hat:

So können schattige Bereiche durch Baumkronen entstehen. Dichtes Blattwerk blockiert das Licht der bestehenden Laternen, wodurch weite Abschnitte der Gehwege im Dunkeln liegen.

An kritischen Punkten, wie Zebrastreifen oder Kreuzungen, sind Überwege teilweise schlecht bzw. unzureichend beleuchtet. Werden Fußgänger oder Fußgängerinnen von Autofahrenden zu spät oder gar nicht gesehen, kommt es zu schweren Unfällen. Daher sollten gerade diese Punkte regelmäßig auf Verbesserungspotentiale geprüft werden.

Bestehende Laternen bieten nicht selten nur diffuse Beleuchtung, die nicht gezielt auf Gehwege ausgerichtet ist. Schattenbildung und Lichtstreuverluste verschärfen die Problematik und führen dazu, dass Stolperfallen oder Gefahrenstellen leicht übersehen werden.

Lösungen für bessere Beleuchtung

Mittlerweile gibt es viele moderne und sichere Beleuchtungslösungen, um den Herausforderungen gerecht zu werden:

So kann mit energieeffizienten LED-Leuchten gleichmäßiges, helles Licht mit minimallen Lichtstreuverlusten gezielt auf Gehwege ausgerichtet werden.

Bei Beleuchtungssystemen mit Höhenanpassung können höher positionierte Mastlampen Schattenbildung durch Bäume reduzieren, indem sie über das Blattwerk hinweg leuchten. Verstellbare Lichtquellen können auf die Höhe eingestellt werden, die eine optimale Ausleuchtung der Fußwege ermöglicht. Ergänzend können bodennahe Leuchten eingesetzt werden, um gezielt gefährliche dunkle Zonen auszuleuchten.

Aber auch durch Baumrückschnitt und Grünmanagement können gezielt Beleuchtungssituationen verbessert werden. Regelmäßige Pflege der Baumkronen verhindert, dass Gehwege durch Schatten verdeckt werden.

Intelligente Beleuchtungslösungen ermöglichen über Sensoren, dass die Lichtintensität bei Bewegung erhöht wird, was die Erkennbarkeit von Hindernissen oder anderen Personen verbessert. Ebenfalls kann die Beleuchtung dynamisch gesteuert werden, so dass sie sich der Tageszeit und dem Verkehrsaufkommen anpasst

Speziell ausgerichtete Lampen an Zebrastreifen und Kreuzungen verbessern die Sichtbarkeit von Fußgängern und Fußgängerinnen für den Autoverkehr. Dazu können LED-Streifen oder reflektierende Markierungen den Gehwegverlauf betonen und so die Orientierung erleichtern.

Stadtweites Konzept zur besseren Beleuchtung der städtischen Gehwegverbindungen nötig

Fazit: Sicherheit und Vermeidung von Verletzungsgefahren auf Fußgängerwegen sind entscheidende Faktoren für das Wohlbefinden der Menschen. Moderne und intelligente Beleuchtungslösung reduzieren nicht nur das Risiko von Stürzen und Unfällen erheblich, sondern erhöhen auch das allgemeine Sicherheitsgefühl und damit die Lebensqualität. Die STADTGESTALTER schlagen deswegen vor, dass die Stadt ein Konzept zur systematischen Verbesserung der Beleuchtung der städtischen Gehwege erarbeitet.

Im Rahmen dieses Konzepts soll die Beleuchtung der städtischen Geh- und Fußwege systematisch überprüft und optimiert werden. Anspruch der Stadt sollte es nach Ansicht der STADTGESTALTER sein, dass die Menschen überall in der Stadt barrierefrei, sicher und bequem zu Fuß unterwegs sein können. In einem ersten Schritt sollten die Bürger und Bürgerinnen befragt werden, wo sie in Bochum Verbesserungsbedarf bei der Ausleuchtung von Fußwegen sehen.

Für das von den STADTGESTALTERn vorgeschlagene Konzept sollte der Grundsatz gelten, dass in intelligenter Weise so viel wie nötig in der erforderlichen Helligkeit beleuchtet wird, aber auch nicht mehr, um Lichtverschmutzung zu vermeiden.