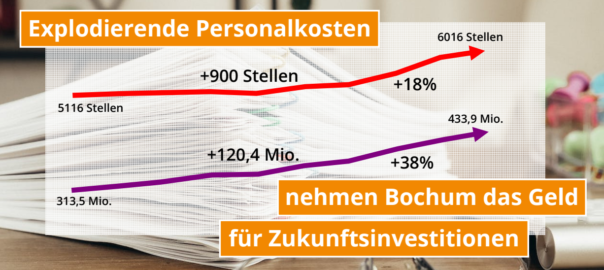

Verwaltung wird immer teurer, Geld fehlt für Zukunftsinvestitionen

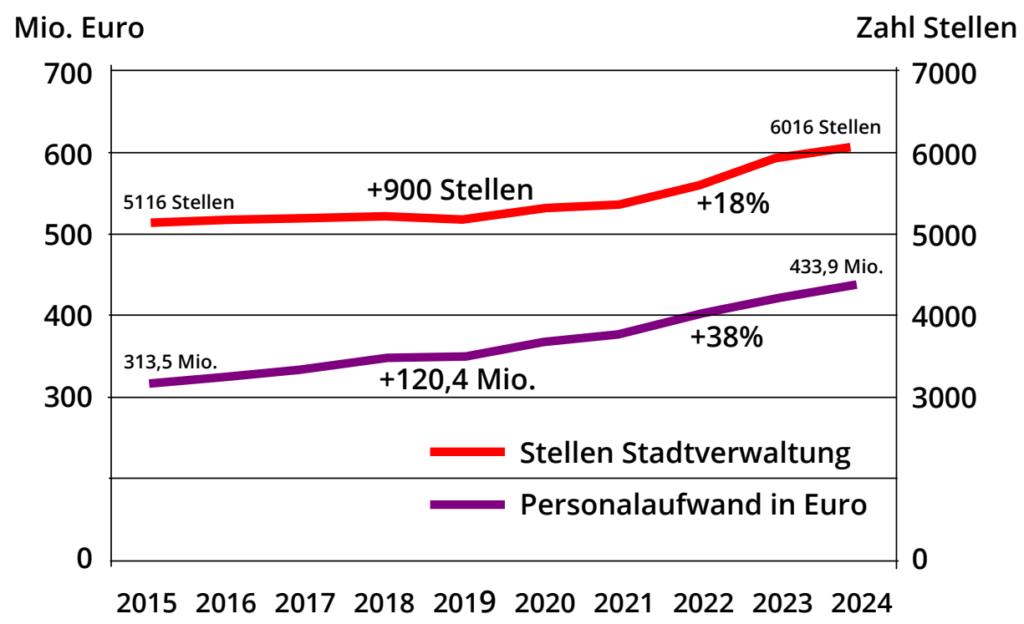

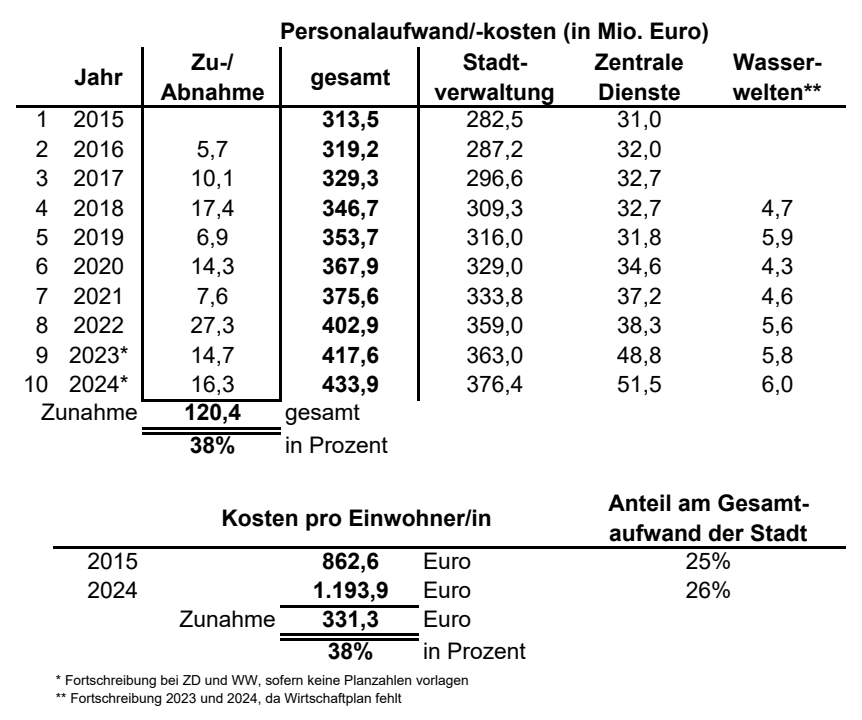

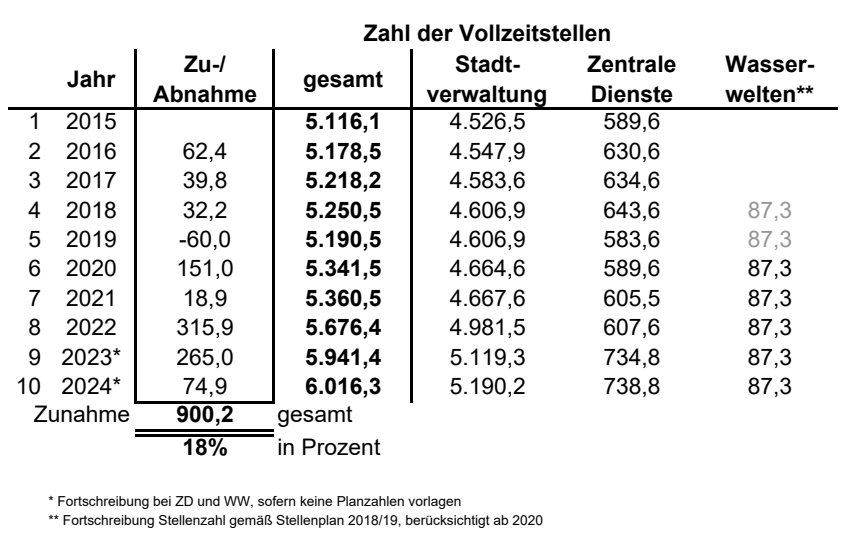

Im Zeitraum von 2015 bis 2024 werden die Kosten der Verwaltung um 120,4 Mio. Euro steigen. Das sind pro Einwohner*in 331 Euro mehr im Jahr. Die Zahl der Stellen wächst um 900. Das Geld für die Verwaltung fehlt im Stadthaushalt für Zukunftsinvestitionen. In anderen Großstädten kostet die Verwaltung deutlich weniger.

Seit Thomas Eiskirch (SPD) Oberbürgermeister ist, wurde immer mehr städtisches Geld in die Stadtverwaltung gepumpt, das für Investitionen in Schulen, Klimaschutz, Stadtgestaltung, moderne Mobilität, KiTa-Plätze usw. fehlt. Seit 2015 explodieren die Kosten der Verwaltung. 2024, wird der städtische Personalaufwand um 38% gegenüber 2015 gestiegen sein. Die Zahl der Vollzeitstellen wird dann in nur 10 Jahren um 900 angewachsen sein. Das sind 18% mehr Stellen als 2015. Statt 313,5 Mio. Euro sollen in Bochum 2024 433,9 Mio. Euro für das Personal der städtischen Verwaltung ausgeben werden. Somit steigt der Personalaufwand in einem Jahrzehnt um 120,4 Mio. Dabei sind in der Personalkostensteigerung die Mehrkosten für Büros, EDV- und sonstige Ausstattung, die für 900 neue Beschäftigte benötigt werden, noch gar nicht enthalten.

Betrugen die jährlichen Kosten der Verwaltung pro Einwohner und Einwohnerin 2015 noch rund 860 Euro, werden es 2024 fast 1.200 Euro sein (+38%). Auch der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen der Stadt stieg leicht von 25% auf 26%.

Immer mehr Personal und Kosten, aber kaum Leistungssteigerung bei der Verwaltung

Trotz stagnierender Einwohnerzahl und Digitalisierung, benötigt die Stadt immer mehr Personal um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sicher muss die Stadt 2024 mehr Aufgaben bewältigen als noch 2015., die Explosion von Personalkosten und Stellen rechtfertigt das jedoch nicht. Bei der massiven Steigerung der Kosten sollten die Einwohner*innen zudem erwarten können, dass sich Leistung und Geschwindigkeit der Verwaltungsarbeit in gleichem Maß erhöhen wie die zusätzlichen Kosten. Das ist allerdings nicht festzustellen.

Die Verwaltung kann ihre eigenen Zeitplanungen immer öfter nicht einhalten (Stadtverwaltung – viel zu oft viel zu langsam), erhebliche Verzögerungen von Projekten und Bearbeitungen sind mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme (Städtische Bauprojekte im Schnitt 0,8 Mio. teurer sowie 1 Jahr und 3 Monate später fertig als geplant).

Seit Jahrzehnten rechtfertigt die Verwaltung massive Defizite bei der zeitlichen Umsetzung von Ratsbeschlüssen reflexartig mit Personalmangel. Bei der Realisierung des Radwegekonzeptes und Radinfrastrukturprojekten zum Beispiel schon seit nunmehr 23 Jahren (seit 1999, Trauriges Jubiläum – 20 Jahre Radkonzept, kaum Zählbares passiert). Angesichts der erheblichen Zunahme an Stellen, sind solche Rechtfertigungen jedoch mittlerweile unglaubwürdig. Entweder handelt es sich um Ausreden oder die Verwaltung war trotz des massiven Stellenzuwachses in 23 Jahren unfähig eine effiziente Abarbeitung entsprechender Ratsbeschlüsse zu organisieren.

Auch der Personalmangel im Ausländerbüro (Zustände im Ausländerbüro sind seit drei Jahren untragbar) ist angesichts der erheblichen Stellenzunahme gerade in den letzten Jahren nicht durch zu wenig Personal zu erklären, die Ursache scheint vielmehr darin zu liegen, dass zusätzliches Personal nicht dort zum Einsatz kommt, wo es dringend erforderlich wäre.

Kalkulation von Personalaufwand und Stellenzahl

Um die Entwicklung von Personalaufwand und Stellenzahl seit 2015 zu betrachten, müssen in Bochum drei Bereiche berücksichtigt werden: Die Verwaltung selbst, die Zentralen Dienste, in die wesentliche Dienstleistungen der Verwaltung ausgegliedert wurden und die Wasserwelten GmbH, in die ab 2018 der Betrieb der städtischen Bäder der Stadt ausgelagert wurde.

Ein erheblicher Personalzuwachs wie eine deutliche Zunahme der Personalkosten ist sowohl bei der Verwaltung wie den Zentralen Diensten festzustellen. Das für den Betrieb der städtischen Bäder erforderliche Personal wurde 2018 von den Wasserwelten übernommen, wird aber noch im städtischen Stellenplan 2018/19 aufgeführt, weshalb bei der vorliegenden Kalkulation die Stellen bei den Wasserwelten erst ab 2020 berücksichtigt werden. Aus den Wirtschaftsplänen der Wasserwelten geht nicht hervor, ob sich die Stellenzahl dort seit 2018 verändert hat, sie wurde daher ab 2018 unverändert fortgeführt.

Die bei den Zentralen Diensten beschäftigten Beamten werden weiterhin im städtischen Stellenplan aufgelistet und wurden in der vorliegenden Kalkulation daher nicht bei den Stellen der Zentralen Dienste eingerechnet.

Immer wieder werden Stellen zwischen Verwaltung und Zentralen Diensten hin und her geschoben, insbesondere 2019 und 2023, so dass der Stellenplan der Verwaltung für sich gesehen hinsichtlich der Entwicklung der Stellenzahl der gesamten Verwaltung nicht aussagekräftig ist. Bis 2017 wurden in den Daten zum Haushalt die Personalaufwendungen noch ohne Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ausgewiesen, folgerichtig wurden die Daten für die Jahre 2015 bis 2017 um die entsprechenden Versorgungsaufwendungen erhöht.

Die Hinweise zur vorliegenden Kalkulation zeigen, die Entwicklung von städtischen Personalausgaben und deren Entwicklung ist intransparent und für die Bürger*innen nicht nachvollziehbar. Das sollte für die Zukunft geändert werden.

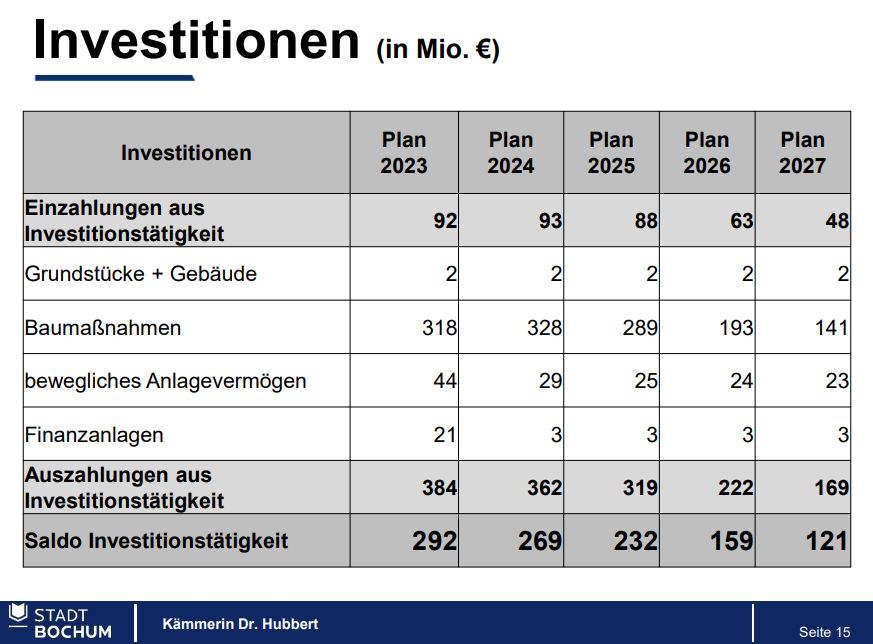

Die sich massiv erhöhenden Personalkosten gehen einher mit einer stark sinkenden Investitionstätigkeit der Stadt. Sind im Stadthaushalt für 2023 noch 292 Mio. Euro für Investitionen eingeplant, sind es 2027 nur noch 121 Mio. (Abnahme: -171 Mio. Euro, -41%). Das Geld das mehr für die Verwaltung ausgegeben wird fehlt bei den Investitionen in die Zukunft der Stadt.

Spitzenplatz bei den Personalkosten für Bochum

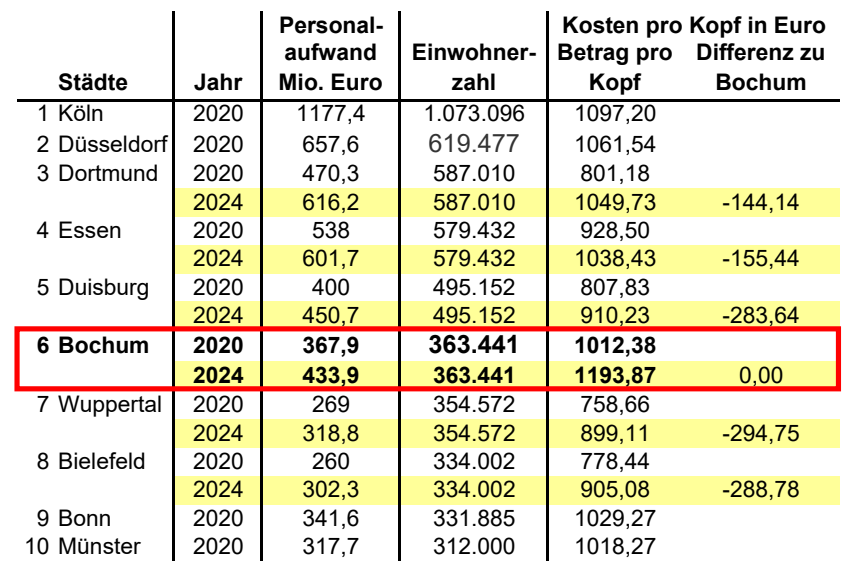

Vergleicht man die Kosten für das städtische Personal mit den Personalaufwendungen anderer Großstädte, sieht man, es geht auch deutlich günstiger. Bezogen auf das Jahr 2020, belegt Bochum bei den Personalaufwendungen pro Kopf der 10 größten Städte von NRW den Spitzenplatz. Beachtet werden muss allerdings, dass auch bei einigen anderen Städten Verwaltungspersonal in städtische Eigenbetriebe ausgegliedert und daher in den Stellenplänen der Verwaltung nicht ausgewiesen wird. Eine Ausgliederung von zentralen Verwaltungsstellen in der Größenordnung wie in Bochum mittels der Zentralen Dienste ist in anderen Städten allerdings nicht festzustellen.

Betrachtet man bei den Großstädten, deren Personalkosten 2020 unter 1.000 Euro pro Einwohner/in lagen, die geplanten Personalausgaben für 2024, dann liegen diese zwischen 144 und 294 Euro pro Kopf und Jahr niedriger als die in Bochum. Es sollte in Bochum also ebenfalls möglich sein den Personalaufwand um 125 bis 250 Euro pro Einwohner/in und Jahr zu senken. Das würde eine Ersparnis im Haushalt von 45 bis 90 Mio. Euro im Jahr bedeuten. Dieses Geld stünde dann jedes Jahr zusätzlich bereit, um es in z.B. Schulen, Bildung, KiTa-Plätze, Stadtgestaltung, Mobilitätswende und andere Dinge zu investieren.

Verwaltungsreform unumgänglich

Um die ausufernden städtischen Personalaufwendungen zu senken, bedarf es dringend einer grundlegenden Verwaltungsreform, bei der alle Verwaltungsabläufe untersucht und optimiert werden. Mängel in der Verwaltungsorganisation durch immer mehr Personal lösen zu wollen, funktioniert nicht. Wie sich In Bochum zeigt, werden die Verwaltungsabläufe trotz immer mehr Beschäftigter nicht kürzer, sondern immer länger.

Die Lösung ist also nicht mehr Personal, stattdessen müssen die Verwaltungsabläufe effektiver werden. Personal muss da bevorzugt eingesetzt werden, wo es erforderlich ist. Wie die Explosion von Personalaufwand und Stellen zeigt, kann die Verwaltung eine entsprechende Verwaltungsreform nicht selbst stemmen. Die Potentiale für Effizienzsteigerungen müssen durch unabhängige externe Berater*innen untersucht und aufgezeigt werden.

Erst die Bedürfnisse der Einwohner*innen, dann die Wünsche der Verwaltung

Auch muss sich die Haltung der Politik ändern. Primäre Aufgabe der Politik ist nicht das Wohlergehen der Verwaltung sicher zu stellen und deren Wünschen nach mehr Beschäftigten und möglichst wenig Veränderungen der Organisationsabläufe nachzukommen. Vielmehr ist es Aufgabe der Politik sicher zu stellen, dass die Verwaltung so organisiert ist, dass sie den Bedürfnissen der Einwohner*innen hinsichtlich schneller und effizienter Bearbeitung ihrer Anliegen bei möglichst geringen Kosten gerecht wird. Dass dabei die Rechte und Bedürfnisse der Beschäftigten der Verwaltung ebenfalls hinreichend berücksichtigt werden müssen. ist selbstverständlich. Dass aber z.B. eine grundlegende Verwaltungsreform scheitert, weil die Verwaltung systematische Untersuchungen der Abläufe durch externe Berater*innen ablehnt, darf kein Hinderungsgrund sein, diese im Sinne der Einwohner*innen gleichwohl durchzuführen.

Bochum ist vom Ziel Vorreiterin modernen Stadtmanagements zu sein weit entfernt

Wesentliches Ziel der von Oberbürgermeister Eiskirch initiierten Bochum Strategie ist, Bochum soll Vorreiterin modernen Stadtmanagements werden (Vorreiterin modernen Stadtmanagements, Zielbild 2030:). Dazu gehört eine effiziente, schnelle Verwaltung. Explodierende Personalkosten und ausufernde Stellenzahlen sind hingegen kein Kennzeichen für modernes Stadtmanagement. Der Oberbürgermeister ist Chef der Verwaltung, bisher sieht es nicht so aus, als sei es ihm möglich das selbst gesetzte Ziel zu erreichen.