Schauspielhaus und BoSy bekommen Geld ohne Ende, bei der Freien Kulturszene wird geknausert

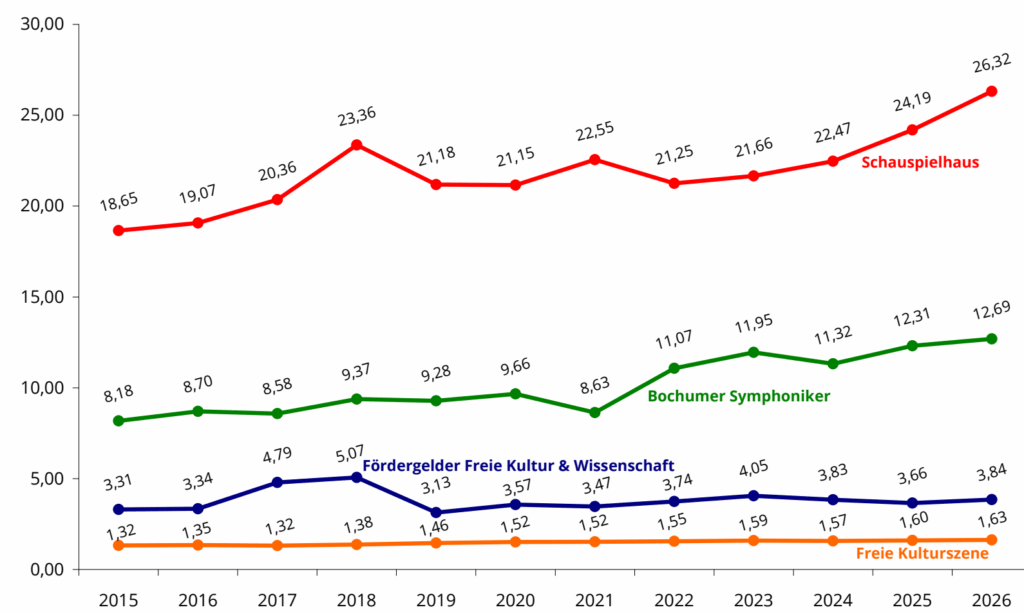

Während die Ausgaben für Bochumer Symphoniker und Schauspielhaus zwischen 2015 und 2026 um 55% (+7,7 Mio./Jahr) bzw. 41% (+4,5 Mio./Jahr) stiegen, reichten die Erhöhungen bei der Freien Kulturszene nicht mal zum Ausgleich der Inflationsrate (29%). Die extreme Schieflage bei der Kulturförderung wird der Vielfältigkeit der Bochumer Kulturlandschaft nicht gerecht.

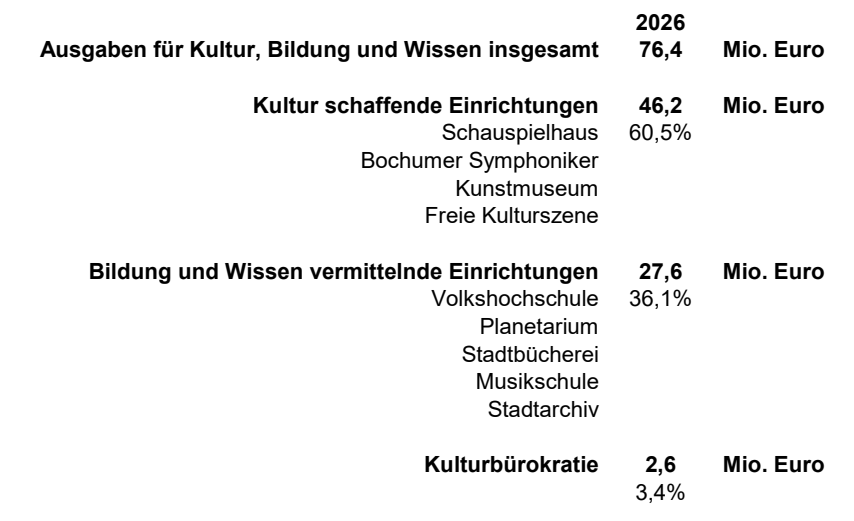

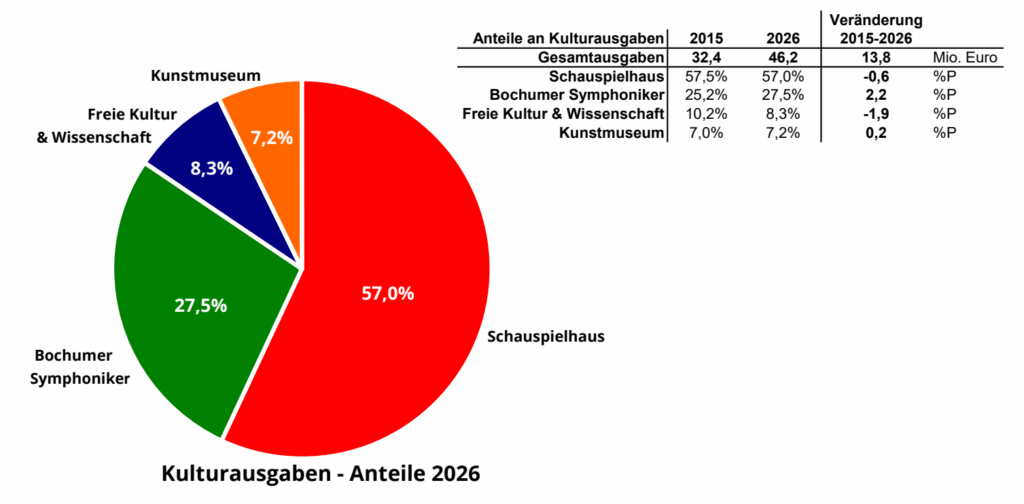

46,2 Mio. Euro gibt die Stadt für die Schaffung von Kultur 2026 aus. 12 Jahre zuvor, 2015 waren es 32,4 Mio. Während die Preise in dieser Zeit um 29 % anstiegen, wuchsen die Kulturausgaben um 42,5 %. Real (nach Abzug der Inflation) gibt die Stadt also 2026 13,5 % mehr für Kulturschaffende aus als 2015.

Extreme Schieflage bei den Ausgaben der Stadt für Kulturschaffende

Doch schaut man sich genauer an, wie das Geld ausgegeben wird, stellt man eine deutliche Schieflage fest. Während die Ausgaben für das Schauspielhaus um 41,1 %, für die Bochumer Symphoniker um 55,1 % und für das Kunstmuseum um 46,4 % stiegen, wurden die Fördergelder für die Freie Kulturszene und die Wissenschaft nur um 16,3 % erhöht, also deutlich unterhalb der Inflationsrate (29 %). Während der Etat der großen städtischen Kultureinrichtungen um Millionen Euro gestiegen ist (Schauspielhaus: +7,7 Mio., BoSy: +4,5 Mio.), sind die Ausgaben für die kleinen Freien Kultureinrichtungen real sogar gesunken.

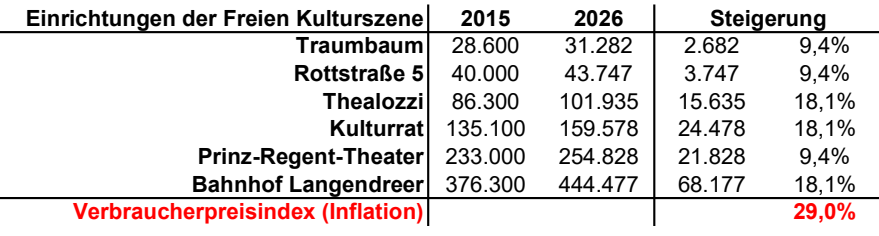

Bei den institutionellen Förderungen erhalten die Einrichtungen der Freien Kulturszene in 12 Jahren nur zwischen 9,4 % bzw. 18,1 % mehr Geld (Beispiele siehe Tabelle). Wenn man die Steigerung der Kosten im gleichen Zeitraum (29 %) einkalkuliert, verlieren sie also real 19,6 % bzw. 10,9 % Fördergelder.

Einseitige Förderung von Schauspielhaus und Bochumer Symphoniker

Entsprechend verschieben sich auch die Anteile an den Kulturausgaben. Während 2015 auf Schauspielhaus, BoSy und Kunstmuseum knapp 90 % der Ausgaben für die Schaffung von Kultur entfielen, sind es 2026 fast 92 %. Der Anteil, den die Stadt für die Förderung der Einrichtungen der freien Kulturszene und der Wissenschaft ausgibt, schrumpft dagegen, er fällt in 12 Jahren um fast 2 %P, auf nur noch 8,3 % (siehe Diagramm).

Die Kulturförderung in Bochum ist einseitig ausgerichtet auf Schauspielhaus und Bochumer Symphoniker. Diese beiden Einrichtungen bekommen zusammen weit über 80 % der gesamten Förderung für Kulturschaffende (84,5 %), das sind 39 Mio. Euro, während die Einrichtungen der Freien Kulturszene gerade mal 1,63 Mio. Euro erhalten. Die Bochumer Kulturpolitikerinnen und -politiker reden zwar viel von der vielfältigen Kulturlandschaft in Bochum, die Kulturausgaben und deren Entwicklung zeigen jedoch, tatsächlich interessiert man sich primär für die zwei kulturellen Leuchttürme Schauspielhaus und Symphoniker.

Systematisch wird in diese beiden Einrichtungen immer mehr Geld gepumpt (+12,2 Mio. Euro/ Jahr), während auf der anderen Seite die Bereitschaft fehlt, bei der Freien Kulturszene auch nur die Inflation auszugleichen. Entsprechend lehnte der Stadtrat immer wieder die Anträge der STADTGESTALTER ab, die Erhöhung der Fördergelder wenigstens an die Kostensteigerung (Inflation) anzupassen (2023: Vorgang 20233367, 2024: Vorgang 20243226). In der Folge schwimmen Schauspielhaus und BoSy im Geld, während die Künstler und Künstlerinnen der Freien Kulturszene jeden Monat ums Überleben kämpfen.

Wirksame Beteiligung der Kulturschaffenden an der Kulturpolitik wird abgelehnt

Bei dieser einseitigen Kulturpolitik wundert es nicht, dass die Politik die Kulturinstitutionen im Kulturausschuss nicht am Tisch sitzen haben will. Über die extreme Schieflage bei der Kulturförderung soll nicht geredet werden.

War zunächst im Rahmen des Kulturentwicklungsprozesses vereinbart worden, einen Beirat zu schaffen, indem alle Kultureinrichtungen, städtische wie freie und jene von Land/ Stiftungen mit Politik und Verwaltung an einem Tisch sitzen, rückten SPD und Grüne letztlich von diesem Vorhaben ab. Gesichtswahrend wurde eine zahnlose Kulturkommission gebildet, in der sich die Kultureinrichtungen wenige Male im Jahr ohne die Politik unverbindlich mit der Verwaltung austauschen sollen. Entsprechend wurde der Antrag der STADTGESTALTER, den Kultureinrichtungen zu gestatten in den Kulturausschuss beratende Vertreter bzw. Vertreterinnen zu entsenden, im Stadtrat abgelehnt (Vorgang 20250828). Wieder wurde deutlich, es ist nicht erwünscht, dass die einseitige städtische Kulturpolitik von den Kulturschaffenden der Stadt hinterfragt und mit diesen diskutiert wird.

Honoraruntergrenzen – Typische Bochumer Symbolpolitik

Statt Substanzielles für die Freie Kulturszene zu tun, erschöpft sich die Bochumer Kulturpolitik in Symbolpolitik. Jetzt fragen SPD und Grüne an, wie viel es kosten würde, wenn die Stadt, wie das Land, die Zahlung von Fördergeldern an Kultureinrichtungen davon abhängig machen würde, dass von diesen Honoraruntergrenzen eingehalten werden (Pressemitteilung). Auf den ersten Blick ein sinnvoller, nachvollziehbarer Ansatz. Statt wie bisher durchschnittlich 27,50 Euro pro 45 Minuten, müssten von den Kultureinrichtungen dann allerdings 55 Euro pro Stunde plus Spesen gezahlt werden (NRW führt Honoraruntergrenzen ein).

Auf dieser Basis lassen sich die ungefähren Mehrkosten leicht ausrechnen. Erkennbar ist, die von SPD und Grünen gestellte Nachfrage zu den Kosten also rein rhetorischer Natur. Dass die Kulturausgaben bei Einführung von Honoraruntergrenzen um rund 30 % steigen werden, ist längst bekannt (Ein Minus mit Folgen?!), ebenso wie die Folgen der Einführung: In Städten, wie Bochum, in denen nicht mal die Bereitschaft besteht, bei der Kulturförderung den Kaufkraftverlust auszugleichen, müssten die Kultureinrichtungen bei seit Jahren real sinkenden städtischen Zuschüssen erheblich mehr für die Künstler und Künstlerinnen ausgeben. Bei gleichem Budget und höheren Personalkosten könnten sich die Theater und Initiativen, die Inszenierung von immer weniger Aufführungen, Ausstellungen und anderen Kulturprojekten leisten. Kulturinstitutionen, die sich eine Entlohnung oberhalb der Untergrenzen nicht leisten können, müssten auf städtische Zuschüsse ganz verzichten. Das Kulturangebot würde stark schrumpfen.

Wer Honoraruntergrenzen will, muss bereit sein, die Fördergelder so zu erhöhen, dass die Künstler und Künstlerinnen zu den gewünschten Konditionen auch bezahlt werden können. Der schon jetzt über die Maße defizitäre Stadthaushalt (180 Mio. Defizit – Haushaltsnotlage 2.0), wird die erforderlich Erhöhung der Fördergelder allerdings kaum hergeben. Die zusätzlich benötigten Mittel, müssten also durch eine Umverteilung im Kulturhaushalt generiert werden. Das wiederum würde bedeuten, etwas weniger Geld für die Kulturleuchttürme, mehr Geld für die Freie Kulturszene und eine gerechte Entlohnung der Künstler und Künstlerinnen. Die bis dato verfolgte extrem einseitige Verteilung der Kulturausgaben deutet jedoch nicht darauf hin, dass die Kulturpolitik dazu wirklich bereit ist. Dass der Vorstoß von Rot-Grün ernsthaft verfolgt wird, darf daher bezweifelt werden.

Im Interesse der Freien Kulturszene wäre eine Bochumer Kulturpolitik, in deren Mittelpunkt die Förderung der Vielfalt der städtischen Kulturlandschaft steht. Dazu wäre eine Neuausrichtung erforderlich und ein Ende der unangemessen einseitigen Fixierung auf Schauspielhaus und Bochumer Symphoniker.